本気で離婚を考え始めた方にとって、離婚後の生活への不安は、とても大きいのではないでしょうか。離婚したいという気持ちがどれほど強くても、現実問題として「離婚とお金」の問題をしっかり解決しなければ、離婚に進めていくのは困難です。

結婚をきっかけに寿退社し、専業主婦(専業主夫)となっていたり、アルバイトや派遣に転職して扶養の範囲でしか働いていなかったりするケースでは、将来のお金や生活の不安から、やむなく離婚を思いとどまってしまう方もいます。夫婦の日常生活の不満、ストレスは多いものの、経済面から一人での生活を考えると離婚に踏み切れないことも多いものです。

一方、離婚時のお金の問題は、夫婦双方の利害対立が生じやすく、もめごとにつながりやすいリスクもあります。そのため、請求できるお金を理解していないと損をしてしまうおそれもあります。

以下のチェックリストにしたがって、「離婚とお金」の問題を順に検討してください。

今回は、離婚を真剣に考え始めた方が、経済面から、離婚後の将来設計をするときに理解しておきたい「離婚とお金」の問題について、離婚問題を多く取り扱う弁護士が解説します。

慰謝料

不貞行為やDV・モラハラによって離婚を余儀なくされたというケースでは、夫婦関係の破綻について相手に非があるといえるとき、これによって負った精神的苦痛について、慰謝料を請求することができます。

慰謝料とは、夫婦の一方の行為によって、他方が負った精神的な損害を回復するために請求すべきお金のことです。慰謝料請求は、民法の不法行為を理由とします(民法709条、710条)。

慰謝料を請求できるケース

離婚裁判において離婚できる理由は、民法770条1項に定められた「法定離婚原因」です。これに該当する事情が配偶者(パートナー)に存在するとき、夫婦関係の破綻は相手の責任であるということができ、慰謝料請求できるケースといえます。

民法770条1項

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

民法(e-Gov法令検索)

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

例えば、不貞行為されたり暴力を振るわれたりして離婚となったとき、離婚の原因となる行為が不法行為(民法709条)にあたり、慰謝料請求の対象となります。これに対し、性格の不一致や価値観の相違など、どちらの責任とも言い難いケースでは慰謝料請求はできません。

不貞行為やDVを理由とする慰謝料は、結果的に離婚をしないときでも請求できます。

ただし、これらの違法行為を原因として離婚する場合に比ると、精神的苦痛は小さくなるため、慰謝料額は離婚する場合よりは低額になります。

慰謝料の相場

離婚にともなう慰謝料請求の典型例である「不貞慰謝料」では、その相場は100万円〜300万円が目安となります。その他の有責行為についても、侵害された権利の重大さ、侵害行為の悪質さ、責任の程度などによって、同程度の慰謝料請求ができます。

ただし、上記相場はあくまで目安であり、個別事情によって増減することから、少しでも多くの慰謝料を請求したいときは、「相手の行為の悪質性」と「負った精神的苦痛の大きさ」を、客観的証拠によって証明する方法が有効です。

財産分与

財産分与は、夫婦が協力して生活し、双方の協働によって財産をつくりあげたとき、その財産を公平の観点から、離婚時に分配することをいいます。

特に、離婚をきっかけに仕事をやめた専業主婦(専業主夫)のケースでは、離婚時に検討しておくべきお金の問題のうちで、財産分与が大部分を占めます。婚姻期間が長く、夫婦で蓄えた貯蓄が多ければ多いほど、財産分与は夫婦間の深刻な問題となります。

財産分与の決め方のルール

財産分与は、まずは夫婦間の話し合いで決めます。合意が成立するのであれば、かならずしも法律上のルールどおりである必要はありません。しかし、話し合いで合意に達せず、決裂したときは、離婚調停、離婚裁判で争点となるのであり、このとき、財産分与の決め方には一定のルールがあります。

財産分与の決め方は、次の手順で進めます。

相手名義の財産が多いと予想されるときや財産の所在が判明しないとき、悪質な財産隠しが予想されるときなどには、離婚調停、離婚訴訟に進めることにより、調査嘱託という財産開示のための法的手続きを利用することができます。

財産分与の注意点

財産分与には、清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与という3種類の財産分与があり、離婚時に議論される多くは清算的財産分与です。ただし、離婚後の生活が困窮する可能性があるとか、慰謝料をもらえていないなど、特別な事情があるとき、その他の性質の財産分与についても請求するようにしてください。

また、財産分与の対象財産は、その名義によらないため、夫(または妻)名義の財産でなくても、その経営する会社の財産、子ども名義の財産、親族名義に移し替えられた財産なども対象となることがあります。

財産分与は、基本的には離婚の原因、離婚理由によらず、請求をすることができます。

なお、財産分与を離婚後に請求するときは、離婚後2年以内に行わないと、家庭裁判所への調停(財産分与請求調停)の申立ができなくなるため、財産分与の期限には注意が必要です。

住宅ローンの取り扱い

財産分与では、負の財産、すなわち、借金についても分与します。その中でも、離婚時に考えておくべきお金の問題で、特に将来の生活設計に影響があるのが、住宅ローンの取り扱いです。

結婚後に家を購入したときは、その不動産は財産分与の対象となりますが、ローンを組んで購入したとき、住宅ローンもまた財産分与の対象です。

離婚時に、住宅ローンに残債があったり、オーバーローン(債務超過)状態となっていたりするとき、離婚後にどちらが家に住み続けるのか(もしくは売却するのか)、ローンの契約名義を変更できるか、ローンをどちらが払い続けるのか、保証人を外すことができるのか、といった点について、「離婚とお金」の重要な問題として検討する必要があります。

婚姻費用の分担請求

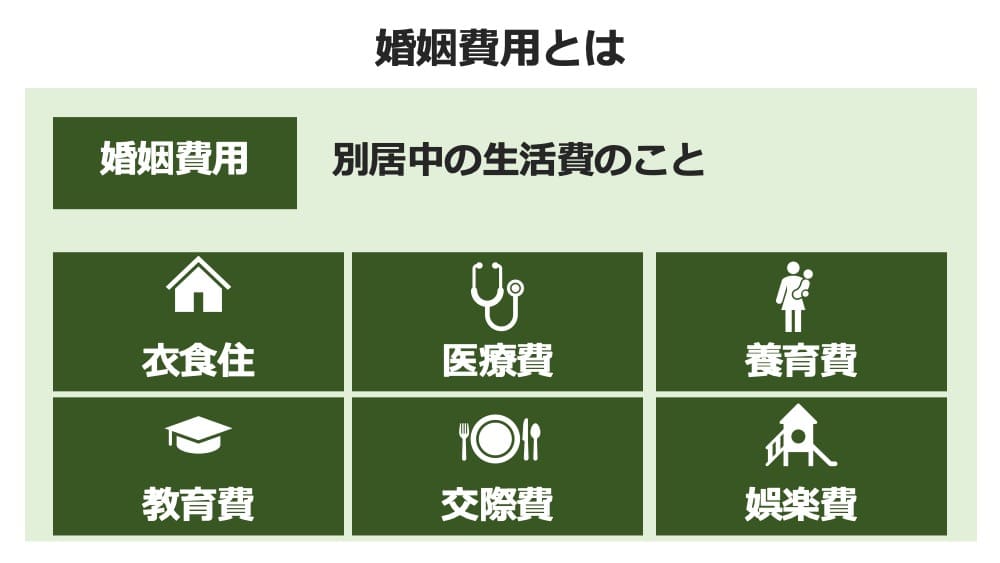

婚姻費用は、夫婦である間、互いの生活から生じた費用について分担する義務のことです。略して「婚費」といいます。婚姻費用の支払いを求めることを「婚姻費用分担請求」といいます。

その内容は、たとえば衣食住といった生活に必須の費用、水道光熱費のほか、未成年の子どもがいるときには、その生活費、教育費、医療費なども含みます。

婚姻費用の決め方のルール

婚姻費用は、収入の低いほう(権利者)が収入の高いほう(義務者)に対し、養育費・婚姻費用算定表にしたがって請求します。

まずは夫婦間の話し合いによって婚姻費用を決めますが、協議では合意できないときは婚姻費用分担請求調停を申し立てます。この調停は、離婚調停と同時に申し立てることができます。

調停においても合意が成立しないとき、審判に移行し、家庭裁判所に決めてもらうことができます。離婚調停と同時に婚費調停の申立をしたときにも、生活の安定を担う婚費調停が先に審理され、離婚が成立するよりも前に、婚姻費用の金額が決まることが一般的です。

婚姻費用分担請求の注意点

たとえ別居しても、夫婦である以上相互扶助義務が生じるため、結婚している限り婚姻費用を請求することができます(なお、同居中にも生活費の負担は生じます)。

離婚を決意したとき、将来の生活設計を考えるにあたり、まだ離婚に至っていない段階でも別居中の生活費を支払ってもらう必要があります。婚姻費用は、請求時までさかのぼって未払い分を清算することが多いため、支払われないときは早めに調停を申し立てておく必要があります。

あなたが離婚を決意しても相手が離婚を拒否し、復縁を求めるとき、婚姻費用は「生活費」という側面だけでなく、「継続的なお金の負担を生じさせることで、相手が離婚に向けて前向きに考えるよううながす」という副次的な効果があります。

養育費の支払い

養育費は、親権を取得した親が、非親権者の親に対して、未成年の子どもの養育に必要な費用の分担を求めるお金です。離婚により夫婦関係はなくなりますが、親子関係はなくならず、親権を取得しなかった親にも、子どもに対する扶養義務が離婚後も生じ続けます。

養育費は、「離婚とお金」、「離婚と子ども」の問題の双方にかかわります。離婚は、夫婦の人生の重要な転機ですが、「お金」だけの問題で解決できるわけではなく、「子ども」の問題も考えなければなりません。離婚を決断するとき、将来の生活設計を考えなければならない以上、子どもの経済的安定の検討はとても大切です。

養育費に含まれるのは、子どもの生活費、教育費はもちろん、小遣いや遊興費、交際費、医療費など、子どもが成長し、自立するまでに通常必要となるすべての費用が含まれます。

養育費は、養育費・婚姻費用算定表に基づいて、子どもの人数と年齢、双方の収入差によって相場が決定されます。話し合いで解決できないときには、調停を申立て決めることとなります(調停でも合意に達しないときは、離婚前の養育費請求であれば離婚裁判、離婚後の養育費請求であれば審判で家庭裁判所の決定を得ることができます)。

養育費について取り決めをしてもその8割は将来的に未払いになってしまっているという統計があるとおり、養育費が未払いとなるリスクはとても高いです。支払われなくなったとき強制執行(財産の差押え)を可能とするため、協議離婚するときは、離婚協議書を公正証書化しておく方法が有効です。

年金分割

年金分割は、将来受け取る予定の年金額が多いほうが、他方の配偶者に対して、厚生年金の加入歴を、離婚にともなって分割する制度で、平成19年4月から導入されました。

例えば、夫が会社員(サラリーマン)で厚生年金に加入している一方、妻は結婚を機に仕事をやめて専業主婦になったとき、妻は国民年金のみしか加入ができません。その結果、夫のほうが妻よりも将来もらえる年金額が多くなりますが、結婚していた期間中におさめた夫の厚生年金保険料は、夫婦の協力によって払われたものと考えることができるため、年金額の調整をしなければ妻にとって不公平になってしまいます。

上記の例のような不公平、不平等を解消するため、厚生年金の受給額が少ないほうが、多い方に対して離婚時に請求する年金分割の精度が導入されたのです。

年金分割の割合は、通常「0.5」とされており、離婚協議書などにおいて決定します。年金分割をスムーズに進めるための準備として、年金事務所より年金分割のための情報通知書を入手しておくようにしてください。

強制執行(財産の差押え)

離婚時に「離婚とお金」の問題についてもれなく合意し、取り決めておくことの重要性を理解していただいたとして、しかし、取り決めを将来的にも有効なものとするためには、将来の支払いを確実なものとしておく準備が必要です。

離婚時に決めたお金に関する離婚条件(慰謝料、財産分与、養育費)について、相手が約束どおり支払わなかったとき、次のような債務名義を準備しておけば、強制執行(財産の差押え)をすることができます。

- 協議離婚のとき

強制執行認諾文言付きの公正証書による離婚協議書 - 調停離婚のとき

調停調書 - 裁判離婚のとき

確定判決の判決書

特に、養育費は、離婚時に一括払いされるものではなく、将来にわたって継続的に発生するため、支払い確保が難しく、慎重な考慮が必要となります。養育費の強制執行では、給与差押えが通常よりも強力(通常は、給与の4分の1までしか差押えられないが、養育費であれば給与の2分の1まで差押え可能)なため、養育費未払いが生じたときは、まず給与差押えを検討するようにしてください。

離婚後の行政による支援制度

「離婚とお金」の問題を考えるとき、将来の収入と支出を計算して生活設計を考えるには、行政から受けることのできる公的支援についても活用するのが大切です。離婚後に母子家庭になるときには、行政が支援措置を準備してくれているからです。

母子家庭となってしまったシングルマザーが知っておくべき行政の支援措置には、次のものがあります(その他にも、自治体ごとに支援措置が用意されていることがあるため、詳しくは役所に問い合わせておくことがおすすめです)。

- 児童手当

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育しているとき、子の年齢に応じて1万円〜1万5000円の支給を受けることができる(参考:内閣府「児童手当制度のご案内」) - 児童扶養手当

父母が離婚した児童、父母のいずれかが死亡した児童などが、18際に達する日の最初の3月31日までの間の監護者に対して、ひとり親世帯の生活の安定などを目的に支給される(参考:厚生労働省「児童扶養手当」について) - 特別児童扶養手当

20歳未満の精神又は身体に障害を有する児童を監護、養育する父母などに対して支給される(参考:厚生労働省「特別児童扶養手当について」) - 児童育成手当

父母が離婚した児童などを監護、養育する父母などに対して、18際到達後の最初の3月31日までの間支給される手当で、自治体ごとに定められる(参考:東京都中央区「児童育成手当」) - ひとり親家庭等医療費助成

ひとり親家庭が病院・薬局等で診療を受けるとき、健康保険の自己負担分について助成を受けることができる(参考:東京都中央区「ひとり親家庭等医療費助成」) - 税金・保険料などの減免措置

なお、養育費を受けとり、さまざまな公的支援を活用してもなお、生活が苦しく到底立ち行かなくなってしまうときは、生活保護の利用を検討することも可能です。

離婚するのにかかるお金

最後に、「離婚とお金」の問題を解決するために、ここまで解説してきた請求ないし獲得しておくべきお金とは逆に、どうしても支払わなければならない費用について解説しておきます。

別居にかかる費用

離婚を争うときには、別居をしてから交渉を開始することが多くあります。別居するとき、自分から家を出るときには、別居にかかる費用やその後の新生活を開始するためにかかる費用を計算しておく必要があります。

例えば、次のような費用を算出し、予定しておく必要があります。

- 引越し費用

- 転居先の初期費用(敷金・礼金)

- 仲介手数料

- 離婚協議の期間中の家賃

- 家具・家電の購入費

離婚するための手続き費用

離婚する方法には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類があります。

協議離婚は、話し合いにより離婚を成立させ、離婚届を提出することで離婚成立となります。このとき、離婚協議書をあらかじめ作成する方法が、将来のリスクを回避するために有効です。将来、約束したお金に未払いが生じるおそれがあるときは、離婚協議書を公正証書にしておくことがおすすめです(公正証書化に要する手数料は、請求する金額に応じて5000円〜5万円程度です。詳しくは「離婚協議書を公正証書にするときの費用」を参照ください)。

これに対して、離婚条件について夫婦間の話し合いで合意ができないと、離婚調停、離婚裁判へと進みます。離婚調停の申立には、申立手数料として1200円の収入印紙を裁判所に納付する必要があります。離婚裁判の提起時には、離婚請求について1万3000円の申立手数料(収入印紙代)がかかるほか、金銭請求をするケースでは、請求の内容及び額に応じて手数料が加算されます(参考:裁判所「手数料額早見表」)。

弁護士費用

離婚問題で相手と対立しているとき、希望する離婚条件を実現するためには、法律にしたがって争う必要があります。このとき、弁護士に依頼することを検討してください。

費用をできる限り抑えたいと考えるのは当然ですが、離婚するのにかかるお金の問題を考えるとき、支出と収入の両方を総合的に考える必要があります。より有利な解決となり、慰謝料、財産分与、養育費などに大きな金銭的メリットがあるとき、裁判費用や弁護士費用をかけてでも争うメリットが大いにあるからです。

弁護士費用は依頼の範囲や内容によって異なりますが、相場は、離婚協議で40万円〜60万円、離婚調停で60万円〜80万円、離婚裁判で80万円〜100万円程度が目安となります。

まとめ

婚は、その人の人生にかかわる重大な決断です。

夫婦生活を長く続けているほど、離婚においては、現実的に「離婚とお金」の問題を重要視せざるをえません。「夫婦でいることはこれ以上難しい」と思っても、「離婚とお金」の問題を解決しなければ、離婚することはできません。

「離婚すると、将来お金に困ってしまうのではないか」という不安が、離婚を決断することの支障となってしまわないよう、離婚にともなう重要なお金の問題について、本解説をよく理解しておいてください。

離婚問題にお悩みの方は、ぜひ一度、当事務所へご相談ください。