離婚を考える際、子供がいる家庭は、特に多くの不安を抱えます。親権はどちらが持つか、養育費はいくらか、離婚後も円滑に面会交流できるかなど、子供ありだと、子供なしの夫婦に比べて離婚時に考えるべき課題が山積みです。

子供に関わる離婚条件は、離婚問題を複雑にするだけでなく、慎重に進めければ子供の将来を大きく左右してしまいます。「子供がいるから離婚しない」という夫婦もいる一方で、DVやモラハラ、虐待があって離婚せざるを得ない家庭もあります。

今回は、子あり離婚の進め方や、親権・養育費・面会交流といった重要な離婚条件の決め方など、子供のいる夫婦が知っておくべきポイントを解説します。離婚後も、親子関係はなくならないので、よく理解してください。

- 子ありの離婚では、親権や養育費、面会交流を「子の福祉」の観点で決める

- 養育費や面会交流を離婚後も継続させるために離婚時に書面化する

- 離婚後の生活を再構築するために、法律知識をもとに離婚前から計画する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

子供がいる夫婦の離婚の仕方とは

子供がいる夫婦の離婚の仕方について解説します。

離婚の方法は、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つがあり、多くは、夫婦の話し合いによる「協議離婚」となります。ただ、子供のいる夫婦の離婚は、親権や養育費、面会交流といった重要な条件で大きく対立し、話し合いが決着しないことも少なくありません。特に、親権の帰属に争いのあるケースは、離婚裁判(離婚訴訟)となることもしばしばです。

離婚時に生じる主な子供の問題(一覧)

子供がいる夫婦の離婚では、次のような問題が発生します。

親権・監護権

親権は、未成年の子を養育するために親が有する権利や義務のことであり、監護権は、その一部として、子供を監護する権利義務のことを指します。

離婚後は単独親権となるため、原則として、いずれか一方が親権者となります。子供の生活安定のため、夫婦のどちらかを親権者に指定しなければ、離婚はできません。

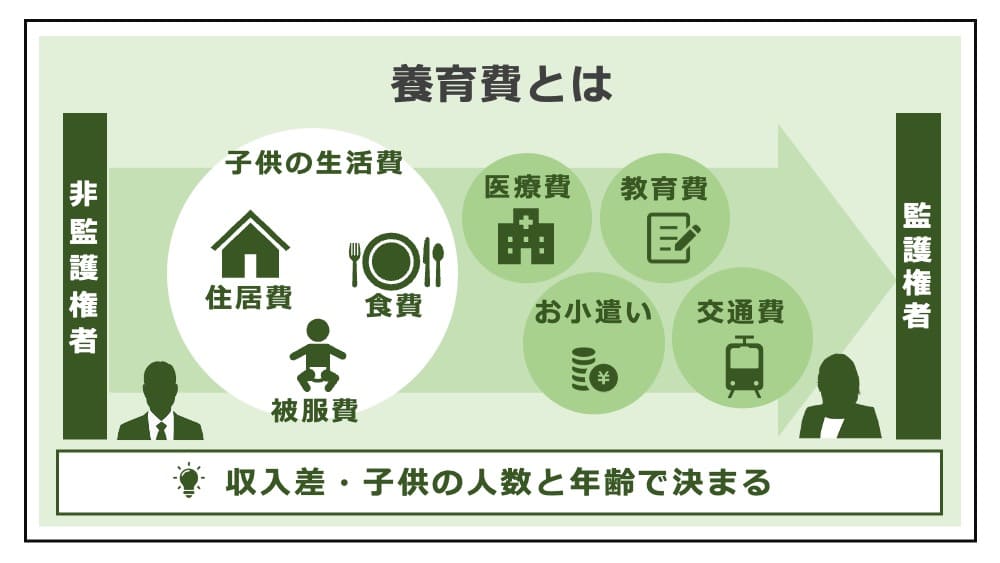

養育費

養育費は、親の扶養義務の一貫として支払うべき金銭です。親権者でない親は、子供が自立するまでの間、生活費や教育費に相当する費用を負担しなければなりません。養育費の金額や支払い方法、支払う期間を、離婚時に定めるのが一般的です。

金額については「養育費・婚姻費用算定表」に基づき、夫婦双方の収入、子供の人数と年齢をあてはめて算出するのが裁判実務です。

面会交流

面会交流は、子を監護しない親(非監護親)が、子供と会うなどして交流をすることです。夫婦が離婚しても、親子関係はなくならないので、子供との精神的なつながりを維持するための重要な役割を果たします。

子供のいる夫婦の離婚時には、面会の頻度や場所、時間、方法などを定めます。

金銭的な離婚条件

離婚時の金銭的な条件も、子供の問題に比べて優先度が劣るわけではありません。

むしろ、子供のいる離婚こそ、財産分与や慰謝料、婚姻費用、年金分割といった金銭について有利な解決を勝ち取るべきです。養育環境を整える意味でも、現実問題として離婚時に得られる金銭が重要です。

なお、専業主婦(主夫)の場合、離婚後は、ひとり親への支援制度をはじめとした公的支援を活用も検討してください。

「離婚に伴うお金の問題」の解説

子供がいる夫婦の離婚のタイミング

子供の存在そのものが、離婚を決める際の大きな判断材料となることあります。

例えば、子供への影響を心配して、「小学校に上がるまで離婚は避ける」「受験が終わるまで離婚しない」など、両親が我慢して離婚を先送りする家庭もあります。この場合、子供の進学や卒業、結婚といったライフイベントが、離婚に踏み切るきっかけとなります。

一方、虐待がある場合など、子供の安全を優先して離婚せざるを得ない人もいます。子供への暴力があるケースは特に緊急性が高く、速やかに別居し、法的手段によって離婚を目指すべきです。

「法定離婚事由とは?」「子供のために離婚しない場合」の解説

子供がいる場合の離婚の準備

子供ありの夫婦の離婚は、子供なしのケースに比べて、事前準備の重要性も増します。

自分の環境が大きく変わることで余裕がなくなりがちですが、子供の状況にも配慮して進めることが、子あり離婚の重要なポイントです。離婚後に、子供を安心して育てられる環境を整えるため、次の事前準備が欠かせません。

子供の気持ちを確認する

物事を理解できる年齢なら、子供の気持ちを確認する必要があります。

急に環境が変わると心理的な影響が大きいので、時間をかけてじっくり話し、状況を理解してもらう努力が大切です。

両親の離婚によって、「自分の責任ではないか」「親に愛されていない」などと感じる子もいます。転校で環境が一変すると、ストレスを感じて登校拒否や非行の原因になるおそれもあります。心理的な影響が不安なときは、カウンセリングを受けるなど、専門家の意見を聞くことも検討してください。

離婚後の生活に向けて準備する

子供がいる場合、自分一人のことだけではないので、生活基盤を整えるために離婚前からしっかりと準備すべきです。経済的に自立するために、これまで専業主婦(主夫)だった人は就業先を探さなければなりません。

離婚後に単独で家計を支える場合、働き方の見直しも必須となります。フルタイム勤務は難しくても、パートや在宅勤務など、柔軟な働き方を探す手もあります。

離婚後の住居を決める

離婚後の住居を決めるにあたっても、子供の生活への配慮が必要です。

離婚後に子供と暮らすとき、住まいの場所は「学校区がどこになるか」「保育園に通い続けられるか」といった点に影響します。周囲の治安や住環境も考慮すべきです。自身の通勤の利便性ともバランスを取って、よく検討してください。

通園・通学について調べる

小さな子供がいる場合、仕事と育児の両立のために、保育園や幼稚園を探すことが不可欠です。「希望する施設に空きがあるか」「保育料がいくらかかるか」「家や職場から送迎できる距離か」など、事前に情報収集をしておいてください。

「離婚までの流れ」の解説

親権の問題を解決するポイント

親権とは、未成年の子供に対する身上監護、教育、財産管理など、一連の養育を行うための親の権利や義務のことです。親権は、子供の生活や教育に関わる重要な離婚条件です。

離婚時に未成年の子供がいる場合、「どちらの親が親権を持つか」を必ず決めなければならず、親権者の定めのない離婚届は受理されません。

親権を決める方法とルール

離婚時の親権者の決定は、必ず「離婚の成立」と共に決まるので、離婚の流れと同じプロセスで進みます。つまり、夫婦で協議し、話し合いで合意できなければ家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。いずれも譲歩できず、調停で決まらずに裁判に進むケースも多いです。

家庭裁判所は、「子の福祉」の観点から、夫婦のどちらが親権者にふさわしいかを判断します。この際、次の要素が考慮されます。

- 母性優先の原則

子供が幼いほど、母性を有する者が重視されます(多くの家庭では「母親」が母性を有すると判断されますが、必ずしも女性有利とは限りません)。 - 現状維持の原則

現在安定した養育環境がある場合、その環境を維持するのが子供の利益になると判断される傾向にあります。 - 兄弟姉妹不分離の原則

兄弟姉妹は可能な限り同一の親権者の下で育てるのが望ましいとされます。 - 子供の意思の尊重

一定年齢を超える子供は、その意思も考慮されます。特に、15歳以上の子供の意向は、必ず聴取されます。

相手にDVやモラハラ、虐待といった養育の支障になる事情があるときは、証拠を示して裁判所を説得する必要があります。

「親権争いは母親が有利?」の解説

親権を取得するための事前準備

親権者は離婚後の子供の生活に深く関与し、成長をサポートする責任があります。

裁判所は、「親の思い」ではなく「子の福祉」の観点から判断するので、親権者として適任であることを示すため、離婚前から十分な養育実績を積み、環境を整備することが重要です。特に、別居して離婚を目指す場合、子供を連れて出ることが有利に働きます(なお、主たる監護者でない側による子連れ別居は「連れ去り」とみなされる危険があります)。

親権を取得するために、次の点を事前に検討してください。

- 将来の養育方針を具体化する

- 安定した生活環境、必要な教育や医療を提供できることを示す

- 周囲のサポート環境が充実していることを示す

(実家の近くに住居を用意し、親族の協力を得るなど) - 養育実績を積み重ねる

一度子供が相手と生活を始め、現状が固定されてしまうと、その状態を覆すのが難しくなります。強引な「連れ戻し」は違法行為となり、かえって親権を遠ざけるおそれがあるので、子供を連れ去られたと主張する場合は、裁判手続きで争うべきです。

共同親権は認められるか

婚姻中は共同で親権を行使しますが、離婚後は父母のどちらか一方が親権を持つ「単独親権」が現行の制度です。海外では、離婚後も「共同親権」を認める国もあります。

2024年5月に、共同親権を可能とする民法の改正案が成立し、2026年に施行される見通しとなっています。改正案の施行後は、夫婦間や家族の事情によって、単独親権か共同親権かを選択できるようになります。子供の利益に最大限配慮した家族の形を選ぶことで、離婚に伴う親権争いを減らせるのではないかと期待されています。

養育費の問題を解決するポイント

養育費とは、親権者ではない側の親が支払う、子供の養育に必要な費用です。

たとえ夫婦が離婚しても、親として子供を扶養する義務は継続します。子供の健やかな成長のために、安定した生活費や教育費など、経済的な支援が欠かせません。

養育費の算定方法

養育費を定める際は、「養育費・婚姻費用算定表」が目安となります。家庭裁判所の実務は、算定表に従い、双方の年収、子供の人数や年齢をもとに標準的な金額を算出します。

ただし、算定表はあくまで目安であり、想定する生活水準も標準的なものです。そのため、両親の経済状況や生活水準によっても変動します。例えば、支払う側の親が高収入であったり、婚姻中の生活水準が高かったり、子供が難病や障害などの特別の事情があったりするときは、増額、減額されることがあります。

離婚時の養育費は、協議離婚の段階では夫婦の話し合いで決めますが、合意できないときは家庭裁判所に離婚調停を申し立て、裁判所の判断を仰ぎます。いずれの場合も、子供の利益を優先して、妥当な金額に決めるべきです。

養育費支払いを確実にするための準備

養育費の目安を知るには、相手の年収を把握しておく必要があります。できれば別居前に、給与明細や源泉徴収票、確定申告書などの資料を確認しておくのがお勧めです。

養育費が未払いとなるケースに備えて、支払いの合意は単なる口約束ではなく、公正証書にしておくべきです。公正証書に「強制執行認諾文言」を入れておけば、万が一養育費の支払いが滞ったときでも、裁判を経ずに強制執行し、相手の財産を差し押さえることができます。

支払われない場合に公正証書に基づいて速やかに強制執行できるよう、差押えの対象となる財産(不動産、動産、預貯金のある銀行、給与の支払先など)を把握しておくことが大切です。

「離婚協議書を公正証書にする方法」「養育費の強制執行」の解説

面会交流の問題を解決するポイント

面会交流とは、離れて暮らす親が子供と会ったり、話したりする機会を確保することです。

離婚後、子供と別に暮らす親(非監護親)は面会交流することができます。面会交流は、子供の心理的な安定と、健全な発育にとって重要な役割を果たします。面会交流もまた、「子の福祉」の観点から決めるべきで、親の要望を押し付けるべきではありません。

面会交流を円滑に進めるための取り決め

子供にとって、両親の離婚後も、大切な存在である父母双方との絆を保つことが、心身の健全な発達に寄与します。そのため、離婚時は面会交流について、できるだけ具体的に合意しましょう。スムーズな面会交流のため、事前に次の点を取り決める例があります。

- 面会の頻度

具体的な日程や時間帯を決めておくことでトラブルを回避できます(例:「月に2回、第二・第四土曜日の10時から14時」)。 - 面会の場所

面会交流の場所は、第三者の目の届く安全な場所がお勧めです(例:公園、ショッピングモール、ファミレスなど)。小さな子の場合、自宅に近い場所や、双方がアクセスしやすい場所で調整するのが望ましいです。 - 交流の手段

実際に会う対面交流に加え、遠方在住など、対面が難しい事情があるときは、オンライン面会や手紙、電話による連絡などを組み合わせることも検討します。 - 禁止事項

感情的な対立の激しい夫婦の場合や、連れ去りの危険があるときは、面会時の禁止事項を定めることもあります(例:「互いの悪口を言わない」「解散時刻までに自宅に子供を連れてくる」)。 - 変更する場合のルール

子供の体調不良や学校行事など、やむを得ない理由で予定変更が必要な場合のルールも決めるとスムーズです(例:「1週間前までに連絡する」「当月中に代替日を設ける」)。

面会交流のトラブルを防止するポイント

面会交流は、親にとってはもちろん、子供にとっても重要です。そのため、一方的に拒否した、妨害したりすることは避けるべきです。ただ、感情的な対立が大きいと、どうしても「会わせたくない」というトラブルが起こることがあります。

面会交流の合意は、口約束だけではなく、文書に記載するのが重要です。離婚時には、離婚協議書に詳しく定めることで、後から「言った・言わない」の水掛け論を避けられます。当事者だけでは子供の引渡しや交流が難しいときは、面会交流を支援する第三者機関に立ち会いや調整をお願いする方法もあります。

それでもなお、面会交流が円滑に進まない場合や、悪質な妨害、嫌がらせがあるときは、弁護士に相談し、面会交流調停を申し立てることを検討してください。

子あり離婚の金銭的な条件の注意点

次に、子供がいる離婚において、金銭面で特に注意すべきポイントを解説します。

子供がいる夫婦の離婚では、親権・養育費・面会交流といった問題に目が向きがちです。しかし、財産分与や慰謝料といった金銭的な条件もまた、子供の将来や安定した生活環境のために重要な意味を持ちます。

子供名義の財産の分与

離婚の際、結婚中に築いた財産を公平の観点から分け合うため、財産分与を行います。

財産分与の対象は、夫婦が協力して作り上げた「共有財産」です。対象となる財産を判断するにあたり、「財産の名義」ではなく、「夫婦が協力して形成したものかどうか」という点を基準とします。たとえ子供名義でも、夫婦で貯めた資金ならば、分与の対象となることがあります。

子供名義の財産が対象となるかどうかについて、以下のケースを参考にしてください。

【対象となるケース】

- 夫婦で貯めたが、便宜上、子供名義にした

- 学費のために貯金していた

- 相続対策として子供名義にした

【対象とならないケース】

- 子供が小遣いやお年玉を貯めていた

- アルバイトで稼いだ預貯金

「離婚時の財産分与」の解説

学資保険・教育ローンの扱い

学資保険や教育ローンなど、教育のために積立や借入をする家庭もあります。

これらの金融商品は、子供を夫婦で育てることを前提に組むことが多く、離婚する場合、「今後は誰が保険料を支払うのか」「契約を引き継ぐか、解約・清算するか」といった点について取り決めておく必要があります。

学資保険は、払い続ける方が得なので、契約者の変更を行い、親権者が継続して支払うケースが多いです。しかし、合意が難しい場合は、離婚時に解約して解約返戻金を2分の1ずつ分与する方法もあります。また、教育ローンなどの負債も、夫婦でどのように分担するかを決めておかないと、後々トラブルの元となります。

「子供名義の預貯金の財産分与」「学資保険の財産分与」の解説

扶養的財産分与

財産分与には、夫婦が協力して得た財産を分ける「清算的財産分与」の他に、相手の生活を一時的に支える「扶養的財産分与」があります。子供を育てる親権者が、離婚後に十分な収入を得られないとき、家庭裁判所が扶養的財産分与を命じ、弱い立場にある当事者を保護するケースがあります。

親権者とならない親に十分な財産がある一方で、あなたや子供の生活が不安定になるおそれのあるときは、保護の必要性を訴え、扶養的財産分与を請求することを検討してください。

「扶養的財産分与」の解説

子供の有無が慰謝料額に及ぼす影響

離婚の原因が、相手の不貞やDVにあるときは、慰謝料を請求できます。

このとき、子供がいることが、慰謝料額に影響を及ぼすことがあります。必ずしも「子供がいる」というだけで大幅に増額されるとは限りませんが、ケースによっては、子供がいる方が悪質であり、精神的な苦痛も深刻であると考えられるからです。

子供ありで離婚した後の注意点

離婚後の生活についても、子供がいる場合に配慮すべきポイントが多くあります。

離婚後の住居の確保

子供の生活を安定させ、離婚による影響を最小限に抑えるには、離婚後の住居について十分な準備が必要です。子供のいる家庭にとって、住居は単なる生活拠点ではなく、通園や通学、治安など、子供の養育環境に直結する重要なものです。

同居していた家に住み続ける場合

離婚後も、夫婦が同居していた家に住み続けるなら、特に持ち家の場合、金銭面について離婚時に決めておく必要があります。例えば、財産分与の対象となるかどうか、住宅ローンが残る場合は離婚後に誰が負担するか、といった点を検討してください。

オーバーローン(債務超過)だったり、名義変更や借り換えが難しいケースであったりすると、離婚後のローン支払いの合意がないと、トラブルの元となります。

「財産分与で土地を分ける方法」の解説

新たな住居を借りる場合

賃貸物件の場合、離婚後に住むには広すぎる家は解約し、新しい家を借りるケースもあります。家賃や生活費を抑えつつ、生活設計を見直すことが重要なので、収支を計算して適切な転居先を選んでください。

子供がいる人が転居先を決める際は、自治体のひとり親支援制度が充実しているかどうかや、保育園の待機児童問題がないかどうかも、考慮要素となります。

実家に戻る場合

離婚後、一時的に実家に戻る選択肢もあります。子供の世話について親族のサポートが得られる点は、仕事と育児を両立しなければならない人にとっては大きなメリットです。

離婚後の子の氏と戸籍

結婚によって変わった氏は離婚時に戻る(復氏)のに対し、両親が離婚しても子の氏は変わりません。そのため、親権者の氏が離婚後に変わると、子供の氏と異なってしまうことがあります(例:母が旧姓に戻っても、子は父の姓のまま)。

子供の戸籍は、離婚後も筆頭者のところに残り、親権者の戸籍に移すには、氏を統一する必要があります。このとき、子供の氏を変更するには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てて手続きします(民法791条)。

なお、子供の氏については、年齢や保育園、学校での環境、友人関係などに配慮すべきで、ある程度の年齢に達していれば子供の気持ちも聞いておきましょう。

離婚後の生活設計とひとり親支援

離婚後に安定した生活を送るには、収入と支出の計画を立てることが重要です。養育費は大切ですが、それだけに依存せず、自身の収入を増やす努力をしてください。

特に、離婚まで専業主婦(主夫)であった場合、以下の点を検討してください。

- 就職活動のスケジュールと就職先の確保

- 実家のサポートを受けられるかどうか

- ひとり親支援のための行政のサポートがあるか

- 仕事中の子供の世話を誰がするか

各都道府県や市町村で、ひとり親世帯に対する支援があるため、利用できる制度をあらかじめ調査しておきましょう。離婚後に実家などへ転居するときは、転居予定の自治体での支援制度、手当の有無も調べておいてください。

「子連れ離婚」の解説

離婚に伴う子供の問題のよくある質問

最後に、子供のいる夫婦から、離婚時によくある質問について回答します。

子なしで離婚する場合との違いは?

子ありの離婚は、子なしの離婚と比べると、親権や養育費といった法的な争点が増える点が異なります。かけがえのない子供の存在が争いの火種となるため、感情的な対立が深まりやすく、協議では解決しづらいのも特徴です。

一方で、子供がいないと、離婚すれば完全に関係を断つこともできますが、子供がいると、養育費の支払いや面会交流を通じて一定の関係が続きます。

親権が取れないと子供に会えない?

離婚時に親権を取れなくても、子供と全く会えないわけではありません。子供と離れて暮らす親には面会交流が認められるケースが一般的です。

面会の頻度や方法(対面やオンライン、手紙、電話など)を具体的に定めておけば、子供とのつながりを維持し、親権を取れなくても今後の成長を見守ることができます。

子供が成長したら親権者を変更できる?

親権者の変更は決して容易ではありませんが、民法819条6項は、「子の利益のため必要があると認めるとき」に、家庭裁判所が親権者を変更できることを定めます。

子供が成長して、自身の意思を明確に示せる年齢になったり、離婚時の親権者による育児に問題があったりするときは、将来親権を持つことができる可能性もあります。

養育費はいつまで支払う?

養育費は、子供が社会的に自立するまで支払うのが基本です。

一般的には、成年(満18歳)に達するまで、子供が大学を卒業するまで(22歳頃)と定める例が多いですが、家庭の状況によっても様々です。支払い期間は、協議または調停で話し合って決めますが、決裂する場合は、離婚裁判の判決で決まります。

幼い子供の場合、将来どのような教育を受けるか具体化できないため、年齢や進学状況応じて段階的に見直す条項とすることもあります。

面会交流が実現できないときは?

面会交流が妨害されたり、相手の嫌がらせがあったりする例もあります。浮気などで離婚すると、感情的に「会わせたくない」という人も多いです。

離婚時に取り決めた交流が実現できないとき、離婚後でも、面会交流調停を申し立てることができます。夫婦間の感情的対立が原因となっているなら、第三者機関による立ち会いや調整を利用する手もあります。

教育方針が対立する場合はどうする?

教育方針をめぐる対立があると、離婚時の子供の問題が解決できません。例えば「妻は受験して私立に通わせたいが、夫は公立でよいと考えている」というケースです。

基本は、親権者が教育方針を決定する権限を有しますが、離婚時の協議や調停にて一定の合意をしておくのもお勧めです。対立が生じると、「それなら養育費を払わない」「会わせない」など、他の条件にも影響を及ぼすおそれがあります。

まとめ

今回は、子供のいる夫婦の離婚において注意すべきポイントを解説しました。

未成年の子のいる夫婦は、親権者を父母のいずれかに定めなければ、そもそも離婚できません。このことからも分かる通り、法律は、子供の将来に一定の配慮をしています。離婚後の子供の生活を安定させるには、養育費や財産分与などの金銭も欠かせません。親子の精神的なつながりを維持する面会交流は、ただでさえ心理的な影響の大きい離婚の場面で、重要な役割を果たします。

子供のことを思って離婚を回避し、我慢を続ける夫婦もいますが、「どのような家庭が幸せか」は正解がありません。子供も含め、家族全体にとって最も良い選択をするためにも、離婚前に法的な観点からよく検討し、準備することが重要です。

- 子ありの離婚では、親権や養育費、面会交流を「子の福祉」の観点で決める

- 養育費や面会交流を離婚後も継続させるために離婚時に書面化する

- 離婚後の生活を再構築するために、法律知識をもとに離婚前から計画する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

協議離婚は、夫婦の話し合いで離婚条件に合意し、離婚届を提出することで成立します。この手続きは比較的簡単で迅速に進められる一方、難しい法律問題があっても自分達で乗り越えなければなりません。

合意内容が曖昧なままだと後にトラブルが生じるおそれがあるので、「協議離婚」の解説を参考にして進めてください。