離婚問題で子供の親権が争いとなるとき、母親から次のような相談を受けることがあります。

相談者

相談者親権は母親の方が有利というのは本当?

相談者

相談者父親には絶対に子供を渡したくない…!

親権争いは、母親に有利なのは確かです。ただ、母親の育児に問題があるケースなど、父親が親権者となる事例もあるため、油断は禁物です。裁判所の実務での親権の決め方・判断基準をよく理解し、親権獲得のための努力をするのが大切です。

今回は、母親側の立場から、親権の決め方・判断基準のルールと、親権を勝ち取るための方法について弁護士が解説します(なお、父親側の親権は「父親側が親権をとるためのポイント」参照)。

- 親権争いで母親が有利なのは、母性優先の原則、現状維持の原則が理由

- 母親の現状の育児に問題があると、親権で不利になることもある

- 確実に親権を取得するには、計画的な養育実績の積み重ねが大切となる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

\ 動画解説(約9分) /

親権争いは母親(女性側/妻側)が有利

親権争いにおいて「母親が父親よりも有利である」という認識は、実際のところ本当です。弁護士として数多くの離婚事件を扱った経験からも、母親が親権を得やすい傾向は明らかで、一方、父親が親権を取得するには相当の努力や特別の事情を必要とする場合が多いです。

特に子供が幼いと、母親が親権を獲得できる可能性は極めて高いです。司法統計によれば、約9割の離婚において母親が親権を取得しており、母親に重大な問題がない限り、父親(男性側/夫側)が親権を得るのは極めて困難なのが現状です。

当事務所の解決事例でも、父親が親権を獲得できたケースは例外的です。

具体的には、母親が子への愛情を失っていたり、育児放棄して他の異性のもとに走ったり、母親が障害や病気で育児が困難であったりといった事例が挙げられます。

親権争いが母親に有利とされる背景には、親権の決定に用いられる判断基準やルールが影響しています。これらの基準が母親にとって有利に働くケースが多いことを、次章で詳しく解説します。

「子供がいる夫婦の離婚」の解説

親権者を決めるときの判断基準

離婚時に子供の親権者を決める際、まず夫婦間の話し合いによる合意が基本です。しかし、話し合いが決裂すると、調停や訴訟に進み、家庭裁判所が親権者を決定します。なお、子供の生活を安定させるため、親権者を決めずに離婚することはできません。

親権者を巡る争いを有利に進めるには、家庭裁判所がどのような基準で親権者を決定しているかを理解することが重要です。以下に、親権決定時に考慮される主な判断基準と、各ルールがどのような理由で母親側の有利に働いているかを解説します。

母性優先の原則

母性優先の原則は、子供の福祉の観点から、特に幼い子供の場合に、母親と一緒に生活するのが望ましいとする考え方で、母親が親権争いにおいて有利とされる理由の一つです。

乳幼児(0歳〜5歳)の場合、この原則が特に重視されます。「男女平等」といえど身体的には男女差があり、「母乳が出るかどうか」など、育児に大きな影響を与える差があります。多くの家庭では、母親が育児の中心となっているのが現状です。

ただし、「母性優先」とは、必ずしも「母親が優先」という意味ではありません。母親が育児放棄をしている場合や、父親が子供に「母性」を示して育児をしている家庭では、この原則に基づいても父親が親権者としてふさわしいケースもあります。

「親権を父親が取る方法」の解説

現状尊重の原則

現状尊重の原則は、養育環境を変えないことが子供の福祉にとって望ましいという考え方です。多感な時期の子供にとって、両親の離婚そのものが大きな負担となるため、これまで育児を主に担っていた親が親権者となり、現状を変更しないよう配慮すべきとするのが裁判実務です。

この原則は、現状の養育環境に問題がないほど強く働きます。

母親が育児を担当し、家事や保育園への送迎など子供と関わる時間が長い家庭が多いのではないでしょうか。別居するときも、母親は子供を連れて別居するのに対し、父親は一人で出る(または、出ていかれる)ことが多いため、現状を尊重すると、母親が親権を得やすくなります。

なお、虐待や病気、障害で育児が不可能であるなど、現状に問題があるときは、それが解消されない限り現状を尊重すべきではありません。

「子連れ別居の注意点」の解説

子供の意思の尊重

家庭裁判所は、子供の年齢や成熟度に応じて、その意思を尊重します。

子供の意思に従うのが、子供の福祉に適う場合が多いからです。一定年齢以上の子供には、このルールは強く働きます。子供が10歳以上の場合、その意思が親権者決定に影響を及ぼすことが多く、15歳以上の子供の意見は、必ず聴取しなければなりません(家事事件手続法152条2項)。

ただし、幼い子供の場合、その意思を重視しすぎると、現在養育している親の影響を強く受けるおそれがあります。子供が同居親に迎合すると、「甘やかした親が親権を得る」という害悪が生じかねないため、慎重に判断されます。

兄弟姉妹不分離の原則

兄弟姉妹不分離の原則は、子供が複数いるとき、兄弟姉妹が同じ親権者の元で育てられることが子供の福祉に適うという考え方です。この考え方から、家庭裁判所では、兄弟姉妹の親権者を同一にし、「長男の親権者は母親、次男は父親」というように分けることを好まない傾向にあります。

その他の考慮要素

以上の原則以外にも、子供の福祉を最優先に、様々な点が考慮されます。

あくまで「母と父のいずれを親権者とするのが子供にとって望ましいか」というのが家庭裁判所の考え方であり、親の希望を押し付けることはできません。以下の考慮要素は、父母のいずれに有利に働くとも限りませんが、離婚前からしっかりと意識しておくべき事項と言えます。

子育てへの積極性

子育てに積極的であるほど、親権者にふさわしいと評価されます。「イクメン」「主夫」が珍しくはなくなったように、父親だからといって育児をしないわけではないものの、「夫は仕事中心、育児は妻任せ」という家庭では、親権争いは母親有利に進みます。

十分な養育環境の整備

親権を得るには、離婚後に十分な養育環境を整備できることが重視されます。

経済的に安定していることはもちろん、日中の監護を支援してくれる親族が近くにいるなど、子供を監護できる体制があることが重要です。経済面は、養育費を請求することで補うことができます。

日中は仕事をしているなど、不利な判断を受けるおそれがあるときは、実家の近くに引っ越したり、自身の両親に監護補助者となってもらったりといった準備が必要です。

相手の面会交流に寛容か

親権者となった場合に、もう一方の親との面会交流を積極的に認める姿勢が評価されます。子供にとって、両親いずれにも会えることが、健全な発育に重要とされるからです。逆に、「絶対に会わせたくない」という態度はマイナスに考慮されるおそれがあります。

親権を獲得するために母親ができること

次に、親権を獲得するために母親がすべき具体的な対策を解説します。母親が親権を確実なものとするには、計画的な準備と適切な行動が必要です。

養育環境を整備する

親権を獲得するには、離婚後の生活を見据えた養育環境の整備が重要です。より良い養育環境を整えることが「子の福祉」に資するため、家庭裁判所の判断で有利に立てるからです。養育環境を整備し、親権を獲得するために、次の準備を行ってください。

- 日中の監護を補助してくれる両親や親族の協力を得る。

- 実家の近くに転居して支援を受けられる環境を作る。

- 子供の転校・転園を避け、現在の生活環境を維持できる住居を確保する。

また、専業主婦(主夫)で収入が少ないと、離婚後は経済面で苦しい思いをするでしょう。養育費や財産分与、慰謝料など、離婚時に得られる金銭を確実に請求することも重要です。

「離婚に伴うお金の問題」の解説

養育実績を積み上げる

養育実績が十分でないと、母親といえども親権を獲得できないおそれがあります。家庭裁判所は「現状尊重の原則」に基づき、現時点でどちらが子供と密接な関係を築き、育児を行っているかを重視して判断するからです。

確実に親権を勝ち取るために、次のことに注意して養育実績を積み上げてください。

- 学校や保育園の行事に積極的に参加する。

- 日常的に子供と一緒に過ごす時間を長くし、関わりを深める。

- 育児日記を付け、日々の取り組みを記録する。

- 子供との写真や動画を保管し、客観的な証拠を確保する。

養育実績は日常のことであるため、後から争いとなったときしっかりと認めてもらうには、養育実績を証明する客観的な証拠を準備しておくのが重要なポイントです。

「離婚裁判で証拠がないときの対処法」の解説

家庭裁判所の調査官を味方につける

調停や裁判では、家庭裁判所の調査官が「父母のどちらが親権者にふさわしいか」を調査し、その結果が判断に大きな影響を与えます。調査官は、あなたの話を聞くだけでなく、学校や保育園を訪問したり、家庭訪問して養育環境を調査したり、子供と面談したりします。

調査官に好印象を与えて味方に付けるため、次の点に注意してください。

- 常識的な身だしなみと丁寧な言葉遣いを心がける。

- 調査に協力的な態度で臨み、必要な情報を適切に提供する。

- 子供への愛情や育児に対する熱意をアピールする。

不誠実で非協力的な態度だと、調査官を敵に回してしまうおそれがあります。「親権者にふさわしくないのではないか」と悪印象を抱かれると、親権の判断で不利に働いてしまいます。

子供に過度な働きかけをしない

親権を得たいあまりに、子供を味方にしようと誘惑したり、父親の悪口を言ったり、甘やかして有利な発言をしたりするケースがあります。しかし、子供の意思は判断要素の一つに過ぎず、家庭裁判所も、「幼い子ほど甘やかしや誘惑に弱い」ことを理解しています。したがって、子供が幼い場合、必ずしも子供の意向の通りに親権者が決められるわけではありません。

むしろ、父親の悪口を吹き込む行為は、子供にとって心理的負担となり「子の福祉」に反する行為であると評価されるため、かえって家庭裁判所の心証を悪化させます。

子供が幼く状況を理解しにくい場合、「子の手続代理人制度」を活用してください。

この制度は、弁護士が子供の代理人となってその意見を聞き出し、裁判官や親に正確な状況を提供します。適切に制度を利用すれば、子供の利益を優先して行動する親であることをアピールし、子供への愛情の深さを示すことができます。

子供と離れ離れにならない

親権争いでは、現状を維持することが重視されるので、子供と生活を共にすることが大切です。そのため、親権を勝ち取るには、子供と離れ離れにならないよう努力すべきです。

あなたが離婚に向けて別居を考えているなら、必ず子供を連れて別居するようにしてください。一旦子連れ別居をした後は、その平穏な生活を乱して子供を連れ去る行為は違法とされる可能性が高いです。そのため、逆に、夫が子供を連れて出ていったり、あなたがあきらめて一人で出ていったりすると、親権にとって非常に不利な結果となります。

なお、たとえ母親でも、同居時の主たる監護者でない場合には、子供を連れて別居することが違法な「連れ去り別居」に該当するおそれがあります。

「離婚前の別居の注意点」の解説

積極的に面会交流する

親権を得るために、面会交流に積極的に協力する姿勢を示すことが大切です。

夫婦仲が悪いまま離婚すると「別れた相手に子供を会わせたくない」と思う人も多いでしょう。しかし、基本的に、両親の愛情を感じられることが「子の福祉(利益)」にとって良く、健全な成長に寄与すると家庭裁判所は考えます。「離婚」は夫婦の問題であり、子供には無関係です。両親が離婚しても、子供の幸せを考えて構想しなければ親権者として不適格であると判断されかねません。

なお、父親による暴力や虐待の事実があるなど、断る理由があるときは、面会交流を拒絶しても不利にはなりません。

「夫が子供に暴力を振るうときの対策」の解説

親権者を決定する方法と流れ

離婚に際して子供の親権者を決定する流れについて解説します。

子供を持つ夫婦が離婚するとき、必ず親権者を決定しなければなりません。親権者を決めずに離婚することはできません。これは、離婚後に子供の生活が不安定にならないよう、子供の福祉を守るための法律上のルールです。そのため、離婚を決意した場合、まず夫婦の話し合い(離婚協議)において、父母のどちらが親権者になるかを協議します。合意が得られたときは、その内容を離婚協議書と離婚届に明記する必要があります。

しかし、親権は、夫婦双方にとって重要な問題なので、協議では合意に至らないケースも少なくありません。話し合いがまとまらないときは家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員に間に入ってもらって更に話し合いを行います。調停でも合意に至らないときは、離婚裁判(離婚訴訟)を提起し、離婚と親権について裁判所の決定を得ることができます。

「離婚までの流れ」の解説

父親に親権を取られるケース(母親側が不利になるケース)

次に、母親側が不利になる可能性のある状況について解説します。

「親権者を決めるときの判断基準」で、家庭裁判所が親権者を決定する際の基準の多くは「母親有利」に働くと解説しました。しかし、状況によっては母親側(女性側/妻側)が親権争いに負けてしまうケースもあります。

母親側の養育環境が劣悪な場合

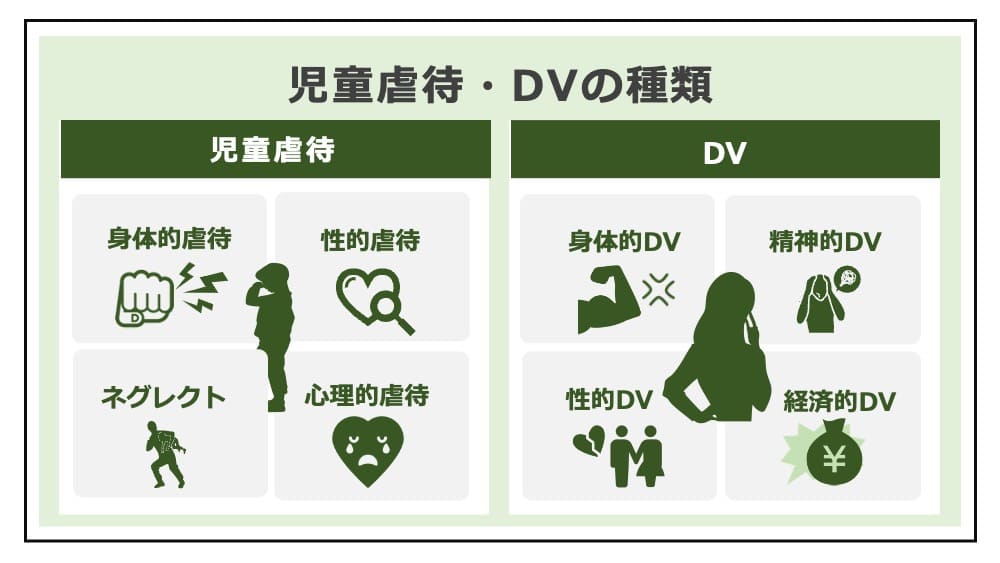

母親側の養育環境が「子の福祉(利益)」に適さないとき、親権は父親側に渡る可能性が高くなります。特に、以下のような問題があると、家庭裁判所は母親を親権者とは認めません。

- 虐待

身体的虐待(殴る、蹴る)、心理的虐待(怒鳴りつける、人格否定)、性的虐待(性行為や児童ポルノを強要する)など - 育児放棄(ネグレクト)

子供に適切な食事を提供しない、病院や学校に行かせないなど

母親が子供に愛情を有していても、交際相手や再婚相手が子供を虐待する場合も、親権を得るのに不利に働きます。

「親権争いに母親が負ける場合」の解説

母親の監護能力に問題がある場合

監護能力が不十分とみなされる場合も、母親が親権争いで不利になります。子供の基本的な生活や安全を守ることができないと判断される事情がある場合や、最低限の育児が可能な程度の能力がない場合は、子育てさせるのは子供のためにならないからです。

監護能力に問題のあるケースとは、統合失調症やうつ病、アルツハイマーなどの精神疾患、アルコール依存症や薬物中毒などによって育児が困難な場合が該当します。

「精神病を理由とする離婚」の解説

母親の養育実績が乏しい場合

母親の養育実績が乏しいと、親権争いで不利となることがあります。親権争いでは、同居中にいずれが積極的に、熱心に育児をしてきたかが判断基準の一つとなるからです。

仕事や家事、友人との交際や不倫など、様々な理由で育児を夫に任せきりにした場合、母親といえど、親権を得られない可能性があります。更に、父親が子供を連れて別居していたり、母親が子供を置いて家を出ていたりすると、父親が十分な養育実績を積み重ねていると評価され、ますます親権争いで不利になります。

「監護権をとるためのポイント」の解説

子供が父親を希望する場合

子供の意思も親権決定の際の重要な要素であり、父親に付いていくことを希望していると、父親が親権者と指定されることがあります。子供の意思のみで決まるわけではないものの、子供が15歳を超えるなど、一定の年齢に達しているときは、その意思通りになる可能性が高まります。

両親どちらも大切に思っていることが多いですが、父親を選ぶ理由としては、転校を避けたい、進学や生活の支援に父親が必要となる、父親を一人にしておけないと感じるなど、様々なものがあります。父親と暮らすことを子供自身が望むかどうかを含め、総合的な状況が考慮されます。

母親側の親権争いにおける注意点

最後に、母親側(女性側/妻側)の立場で、離婚時に親権争いをするときの注意点について解説します。

経済的に不安でも親権をあきらめない

子供の養育には費用がかかるので、離婚後の生活を考えると経済的に不安を感じる母親は多いでしょう。父親側からも「親権を渡さないなら養育費は払わない」「お金がないのに育てるのは子供がかわいそう」などとプレッシャーを受けることがあります。

しかし、以下の点で経済的な懸念は解消できるので、親権をあきらめる理由にはなりません。

- 養育費の支払い義務

離婚しても親子関係は存続するので、親権者でない親にも養育費を支払う義務があります。養育費の金額は、「養育費・婚姻費用算定表」に従い、夫婦の収入差と子供の人数・年齢から決定されるので、収入差が大きいほど養育費は増える傾向にあります。 - 財産分与の請求

離婚時に夫婦の共有財産を公平に分配する財産分与によって、経済面での負担を軽減することが可能です。

以上の制度を活用することで、たとえ収入や財産が少なくても子供の養育を続けられます。経済的な理由だけで親権をあきらめてはいけません。父親が子供への愛情を持っているなら、たとえ親権を取れなくても、養育費を払い続けてくれることが期待できます。

「養育費が支払われないときの対応」の解説

不倫による離婚でも親権をあきらめない

親権決定は「子の福祉(利益}」が最優先なので、離婚原因がどのようなものであるかは直接影響しないのが基本です。したがって、不倫をした母親でも、親権者になることはできます。

ただし、以下の事情があると、子供の健全な発育にとって悪影響であると判断され、親権争いにおいて不利になるおそれがあります。

- 育児放棄(ネグレクト)

不倫に夢中になるあまり、子供の養育を疎かにしていた場合。 - 不倫相手に問題がある

不倫相手が子供に暴力を振るう、薬物中毒者であるなど、子供に悪影響を及ぼす人物である場合。 - 経済的な困難がある

不倫に伴う浪費で、育児に必要な費用を確保できない場合。 - 子供の意向

子供が、離婚後に不倫相手と交際・同居することを望んでいない場合。

子供に悪影響となる不倫だと、親権争いでは不利になります。親の不倫や浮気は、子供の心に見えない影響を与え、将来の人格形成に影響するおそれがあります。親の離婚に責任を感じてしまったり、異性に不信感を抱いてしまったりする子もいます。

不倫が親権に影響しないよう、不倫交際を中止したり、不倫相手の理解を求めたり、離婚を延期したりなど、不倫が子供に与える影響ができるだけ少なくなるようにする対策が必要です。

まとめ

今回は、親権者の決め方の基本的なルールに基づき、親権争いで母親(女性側/妻側)が有利となる理由と、母親の立場で親権を獲得するためにすべき対応を解説しました(なお、父親側の親権は「父親側が親権をとるためのポイント」参照)。

家庭裁判所の実務で適用される基本原則にしたがえば、親権争いは母親にとって有利になるケースが多いです。一方で、家族のあり方は多様化し、男性が育児に積極的に参加したり、女性の方が収入が多かったりする家庭もあります。母親の育児に問題があるなどの理由で、父親側に親権をとられてしまうケースも実際に存在します。

親権をより確実なものとするため、事前準備を欠かさないようにしてください。親権について確実なものとしたい女性は、離婚前に、弁護士に相談するのがお勧めです。

- 親権争いで母親が有利なのは、母性優先の原則、現状維持の原則が理由

- 母親の現状の育児に問題があると、親権で不利になることもある

- 確実に親権を取得するには、計画的な養育実績の積み重ねが大切となる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

親権や監護権は、子供の生活に大きく関わる重要な権利です。親権者や監護者の選定に関する知識を深めることが、子供にとって最適な環境を整える助けとなります。

子供の親権や監護権について、有利な判断を望む場合、「親権・監護権」に関する解説を参考にしてください。