夫が子供に暴力を振るう状況に直面すると、恐怖のあまり混乱してしまう人もいます。妻が夫から暴力を受けている家庭では、いずれは子供にも手をあげ、虐待に進むケースも見られます。「しつけ」を口実に虐待する夫から子供を守るには、妻が行動を起こさなければなりません。

相談者

相談者注意するとエスカレートが怖い…

相談者

相談者暴力夫から子供を守らなければ…

最も大切なのは子供の安全を守ることです。厳しいしつけが必要だとしても体罰は許されません。日常的に暴行を加える状況は「しつけ」の範囲を明らかに超え、「虐待」なのは明らかです。子供を守るためにも早急に別居すると共に、離婚を考えるべき場面です。

今回は、暴力を振るう夫から子供を守るために親が取るべき行動と避難の方法、別居先や相談窓口について弁護士が解説します。一人で悩まず、適切な支援を受けながら子供を守るための行動を起こしてください。

- 夫からの暴力のある事案は、子供の安全確保のため、避難を最優先とする

- 夫が子供に暴力を振るう場合、警察に通報し、保護命令などの法的措置を講じる

- 安全確保と生活再建のため、専門的な窓口で相談し、支援を受ける

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

夫が子供に暴力を振るうのは虐待

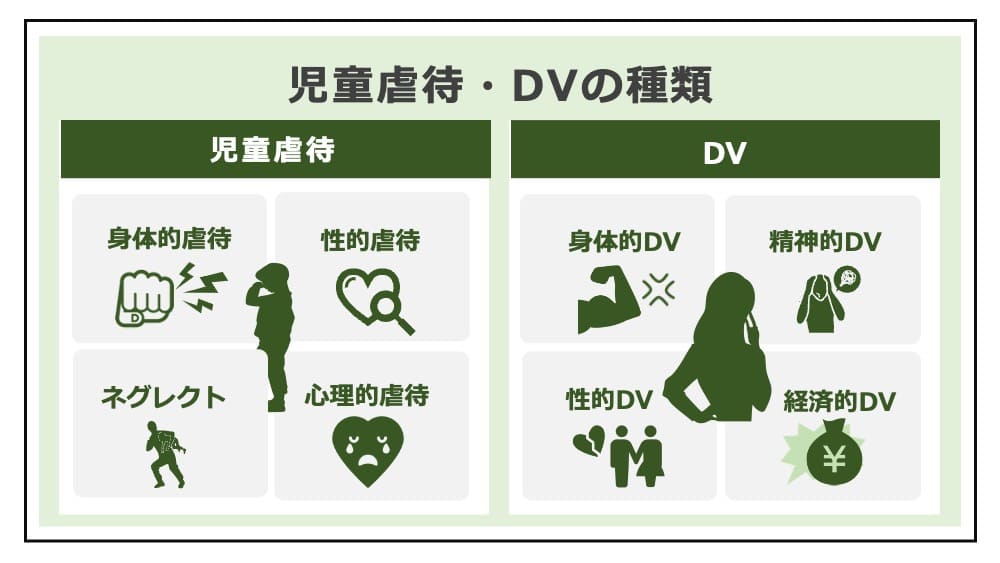

児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)は、「児童虐待」を次のように定義します。

児童虐待防止法2条(児童虐待の定義)

この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(18歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。

一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。

三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。

四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

児童虐待防止法(e-Gov法令検索)

家庭内で、夫が子供に暴力を振るう行為は、法律上「虐待」と認定される典型例です。虐待は、子供の心身の健全な成長を大きく阻害するので、決して容認してはなりません。妻に暴力を振るう夫は、いずれは子供の虐待に走る危険があります。夫からの家庭内暴力に耐えてはならず、子供の身の安全を確保する必要があります。

子供への暴力の典型的な例

夫による子供への暴力は、様々な形で現れます。身体的な暴力以外にも多くの問題行動があり、いずれも「虐待」に該当し得るものであることを理解してください。

- 身体的暴力

子供の身体に直接的な危害を加える行為で、例えば以下のものが該当します。- 殴る、蹴る、平手打ちする

- つねる、髪を引っ張る

- 過剰な力で押し倒す

- 物を投げつける

- 性的虐待

子供に性交渉をはじめとしたわいせつな行為をすること。子供を性的な興味関心の対象とする全ての行為が含まれます。- 子供の体を不適切に触る

- 性的行為を強要する

- 性的な内容を見せる

- ネグレクト

必要な育児を放棄すること- 食事を与えない

- 学校に行かせない

- 必要な医療を提供しない

- 長時間放置する

- 心理的虐待

言葉や態度で、子供の心に深い傷を残す行為であり、目に見えない被害を与えます。例えば、以下の行為が該当します。- 罵倒したり侮辱したりする発言

- 無視し、存在を否定する態度を取る

- 威圧的な態度で脅す行為

「暴力」だけでなく育児放棄(ネグレクト)も、子供の安全や成長を脅かす「虐待」とみなされる点に注意してください。また、子供に直接的に暴行を加えなくても、子供の面前で夫が妻に暴力を振るうDVのケースも、子供の精神に悪影響を及ぼします(いわゆる「面前DV」)。

暴力が子供に与える影響

父から受ける暴力は、子供に多大な悪影響を与えます。単なる身体的な被害にとどまらず、心理的なダメージや、将来の人格形成に及ぼす影響も無視することはできません。

- 身体的な被害(ケガや健康への影響)

- 外傷(青あざや打ち身、骨折、切り傷など)

- 重度の暴力だと将来に障害が残るおそれがある

- 心理的な被害(ストレスやトラウマ)

- 恐怖や不安感が生まれ、精神的に不安定となる

- 「両親の仲が悪いのは自分のせいだ」と責める

- 自己肯定感が低下する(「生まれてこなければよかった」など)

- 心的外傷後ストレス障害(PTSD)に発展するリスクがある

暴力を受けた子供は、将来的に、学校や職場などで人間関係を築きづらくなり、社会生活に影響してしまいます。直接父から暴力を振るわれた場合だけでなく、母や兄弟への暴力を目撃したり、家庭で日常的に物に当たるような状況であったりした場合も同様です。

夫の暴力による子供への影響は計り知れないので、家庭全体の問題として速やかに対処する必要があります。

「子供がいる夫婦の離婚」の解説

夫の暴力から子供を守るために妻がすべき初動対応

夫による暴力や虐待を目撃した場合、子供の安全を確保するために、妻が適切な行動を取ることが重要です。以下では、初動対応のポイントについて解説します。

夫の暴力や虐待があっても、経済的な理由など、様々な事情で離婚に踏み切れない人もいます。しかし、以下の対応は「離婚するかどうか」と関係なく、速やかに実施すべきものです。

子供の安全を確保する

暴力や虐待の現場に居合わせたら、直ちに子供の安全を確保してください。

夫が子供に暴力を振るっている場面に遭遇したら、速やかに子供をその場から離し、安全な場所に避難させることが最優先です。夫を止めることができれば安全を確保できますが、現実的に立ち向かうのが難しい場合には無理せず、避難を優先させるべきです。

子供がケガを負ったときは、病院で治療を受けさせるようにしてください。医療機関を受診すれば、ケガの記録を残すことができます。診断書をはじめとした受診の記録は、後に法的措置を講じる際の重要な証拠となります。

「子連れ別居の注意点」の解説

安全な場所に避難する

次に、安全な場所に避難することが重要です。

突発的な暴力から逃れるために、自宅の中でも鍵のかかる部屋があるなら、逃げ込んで一時的な安全を確保してください。しかし、日常的に暴力を振るわれ、自宅が安全ではないときは、別居して避難するしかありません。距離を取ることで、更なる暴力を防ぐ必要があります。

避難先は、夫に見つからない場所、追ってこられない場所でなければなりません。実家を知られている場合はDVシェルターの活用なども検討してください。

継続的なDVやモラハラの犠牲になり、洗脳状態に陥る人もいます。「私が悪いのでは」「自分が我慢すれば子供が助かる」といった考えで別居を先延ばしするのはお勧めしません。

何が正しいかわからなくなってしまうとき、客観的な意見を聞くには、離婚問題の経験が豊富な弁護士のアドバイスが役立ちます。

「勝手に別居すると不利?」の解説

暴力を受けた証拠を集める

同居中に夫が子供に暴力を振るったときは、暴力を受けた証拠を確保しましょう。避難後に専門家に相談したり、法的措置を講じたりする際、証拠が非常に重要です。証拠の中には、別居後の収集が難しいものもあるので、同居中に早めに進めるようにしてください。

暴力を受けたことを示す証拠には、次のものがあります。

- 暴力の場面の録音・録画

- 暴言や罵声の録音

- 暴行後の状況の写真

- 子供のケガやアザの写真、診断書

- メモや日記など

- 110番通報の記録

暴力の瞬間を録音・録画できるよう、スマートフォンを持ち歩き、いつでも証拠を残せるようにしましょう。ただし、証拠を優先するあまり危険を拡大させないよう、安全を優先して無理はしないでください。証拠が十分でなくても、危険性が高いときは別居するのが先決です。

「離婚裁判で証拠がないときの対処法」の解説

夫の暴力から逃げる方法と適切な避難先

次に、緊急時の避難先について具体的に解説します。

夫が子供に暴力を振るうときは、迅速に、安全な場所へ避難することが最優先です。危険な状況から逃れるには、事前の準備が欠かせません。夫が暴力を振るう予兆を感じたら、緊急時の相談先や避難先をあらかじめ調べておくことが大切です。

警察に通報する

夫の暴力が続けば、最悪は、命の危険すらあります。「仕返しが怖い」と警察への通報をためらう方もいますが、勇気を持って110番通報すべき緊急性の高い場面もあります。

暴力が止まらず、家庭内で解決できないとき、警察への通報が唯一の解決策となるケースも少なくありません。エスカレートして取り返しのつかない事態を招くおそれがもあるので、夫が逮捕されるリスクを伴うのも仕方ないことです。警察は、暴力行為を止めるよう夫に警告します。防犯登録を行えば、次に暴力が起きた際にも迅速に対応できます。「民事不介入」が原則ですが、子供の身に危険があるなら、一定の仲裁をしてくれる場合が多いです。

暴力を振るった夫には、暴行罪(刑法208条)として「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」、傷害罪(刑法204条)として「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の刑罰が科されます。

「離婚前の別居の注意点」の解説

DVシェルターに避難する

暴力から逃げるとき、DVシェルターが最も安全な選択です。シェルターは、行政や民間団体の運営する一時的な保護施設で、加害者からの追跡を防ぐために秘密が守られています。

夫の暴力や虐待から逃げるには、居場所を知られないようにする必要があります。実家に避難しても追いかけられる危険があり、両親への危害も懸念されるため、危険性を慎重に見極めて避難先を選ばなければなりません。

シェルターに避難した際は、子供の保育園や学校に情報を共有し、深刻な事案では通園・通学を一時中止したり転校したりすることも検討すべきです。シェルターは長期間滞在できる施設ではないので、並行して次の転居先を探しておいてください。

「モラハラやDVから逃げるための別居」の解説

児童相談所の一時保護を利用する

虐待について警察に通報すると、児童相談所にも情報共有されるのが通常です。このとき、親元では子供の安全が確保できないと判断されると、一時保護をされることがあります。一時保護は、虐待などのリスクの高いケースで、児童相談所が子供を一時的に預かる制度です。

一時保護には、暴力や虐待の再発を物理的に防ぐことができる一方で、子供が両親のどちらにも会えなくなったり学校に通えなくなったりといったデメリットもあります。「一時保護がなかなか解除されない」「子供が戻ってこない」という相談例もあるので、慎重に判断してください。

女性を支援する窓口を活用する

行政や民間による、女性支援の窓口を活用する方法も有効です。専門の窓口に相談すれば、安全確保はもちろん、別居後の生活を再建するためのサポートを受けることができます。

暴力に直面する女性を支援する窓口は、例えば以下のものがあります。

- 女性相談支援センター

都道府県が設置する相談窓口であり、困難な問題を抱える女性の悩みについて相談に応じると共に、状況に応じた支援を提供します(厚生労働省HP「女性相談支援センター」)。 - 配偶者暴力相談支援センター

配偶者の暴力の防止と被害者保護のために相談やカウンセリング、安全確保を行います(内閣府HP「配偶者暴力相談支援センター」)女性相談支援センターがその役割を担うほか、男女共同参画センター、福祉事務所などを配偶者暴力相談支援センターに指定する自治体もあります。 - 女性支援団体(NPO法人など)

民間の支援団体もまた、女性を支援する窓口を運営していることがあります。

これらの窓口では、当面の生活再建や安全確保についてアドバイスを得ることができますが、ある程度落ち着いたら、法律知識についても理解する必要があります。離婚問題の経験が豊富な弁護士に相談すれば、夫からの暴力のある事案でも円滑に離婚するためのサポートを受けられます。

「離婚に強い弁護士とは?」の解説

法定手段を活用して夫の暴力から子供を守る方法

次に、夫の暴力から子供を守るために活用できる法的手段について解説します。

別居すれば、物理的な距離を離し、ひとまずの暴力の危険からは逃れることができます。しかし、悪質なDV夫ほど、しつこく追ってきて逃げるのが難しく、最終的には、法定措置を講じる以外に手がないこともあります。

保護命令の申立て

別居後もなお、生命や身体の危険を感じるなら、裁判所に保護命令の申立てをする方法があります。保護命令は、被害者が裁判所に申し立てることで、つきまといや接近を制限する命令(接近禁止命令など)を発してもらう法的手続きです。

保護命令が発令されると、接近や連絡を禁止したり、退去を命じたりすることができます。子供への暴力があるときは、妻だけでなく子供への接近を禁ずる内容とすることも可能です(なお、子供への接近禁止は、妻に対するものと合わせて申し立てる必要があります)。保護命令への違反は「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」という刑事罰が科されるため、強い効果があります。

裁判所に保護命令を認めてもらうにも、暴力や虐待の客観的証拠が重要となります。

「別居したのに連絡がしつこい時」の解説

暴力を振るう夫から子供を取り戻す法的手続き

夫が子供に暴力を振るうのに、妻が同居していないケースは更に深刻です。例えば、虐待する夫が妻を家から閉め出したり、子供を連れ去ったりした場合が典型例です。このままでは、取り残された子供を暴力から守れないので、取り戻すための法的手続きを直ちに講じる必要があります。

このような緊急性の高いケースでは、子の引渡し審判、子の監護者の指定審判と、それぞれの審判前の保全処分を一括して申し立てることで、家庭裁判所において、仮の引渡しを命じてもらう方法が実務ではよく用いられます(「3点セット」と呼ばれます)。家庭裁判所の審理では、子供の年齢や性別、養育環境などが考慮されます。

保全処分が認められるには「急迫の危険を防止するため必要があるとき」(家事事件手続法157条1項)という要件を満たす必要がありますが、夫から子供への暴力があったことが認定されれば、仮の引渡しが認められる可能性が高いです。

「連れ去り別居」の解説

婚姻費用の分担請求

暴力を振るう夫から避難を終え、生活が安定したら、将来の離婚に向けて行動しましょう。安全確保を優先すべきですが、危険を回避できたなら、次に、経済的な面についても準備しておかなければなりません。

虐待やDVによる突発的な別居だと、金銭的な準備が十分でない人も多いでしょう。別居後はこれまで通りの通勤が難しくなったり、仕事を辞めて収入が途絶えたり、転校・転園が必要だったりといった事情で、経済的負担が大きくなることが予想されます。したがって、別居後の生活費として、婚姻費用を必ず請求するようにしてください。

なお、DVやモラハラ気質の夫は、生活費をすると逆上するおそれもあるので、婚姻費用の請求は弁護士を通じて行うのがお勧めです。

「別居中の生活費の相場」の解説

夫が子供に暴力を振るうときのよくある質問

最後に、夫が子供に暴力を振るうときのよくある質問に回答しておきます。

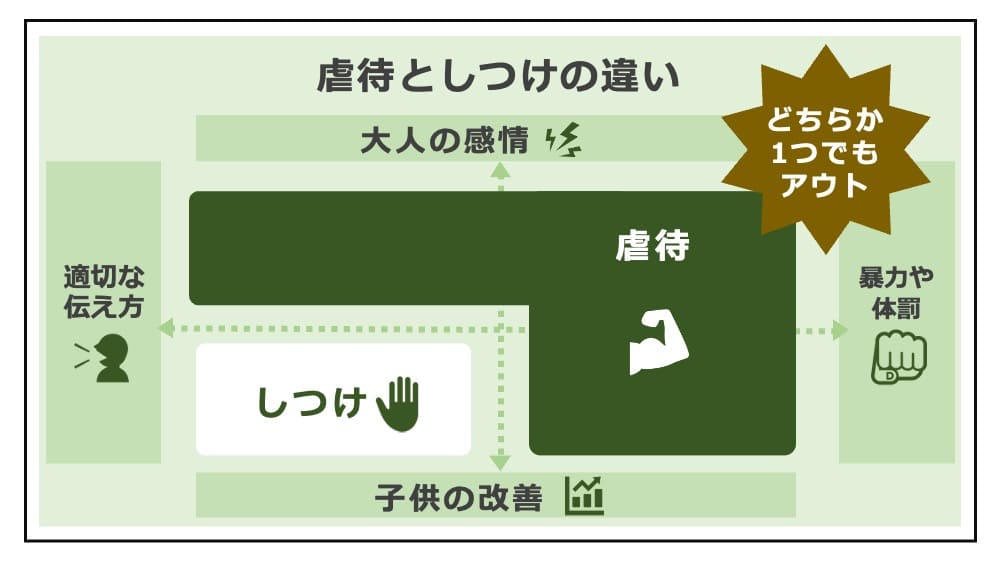

暴力を振るう夫が「しつけ」だと反論したら?

子供に暴力を振るう夫に注意しても、「しつけとして行っている」「悪さをする子供の責任だ」などと反論されるケースがあります。しかし、「しつけ」だとしても暴力は許されず、虐待としつけは区別すべきです。

虐待としつけの区別は、目的が「子供を正しい行動に導くため」という点にあるかどうかで判断します。親のストレス解消になっていたり、一時的な感情でカッとなって手を挙げたりするのは「しつけ」とは到底いえず、単なる「暴力」であり、虐待です。

子供に暴力を振るう夫と離婚できる?

子供に暴力を振るう夫と離婚したいのは当然の考えです。

「両親が揃っていることが健全な成長のために重要」という考えもありますが、あくまで家庭が円満な場合に限ったことです。暴力を振るわれても、子供は父親に愛情を示すこともありますが、妻が離婚を決断し、子供を危険から守る必要があります。

子供への暴力や虐待は、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)という法定離婚事由に該当する可能性が高いです。

たった1回のことでも、その重大性からして離婚する理由としては十分です。したがって、協議離婚できなくても調停を申し立て、裁判に移行することで相手の同意なく離婚は可能です。暴力や虐待をする夫との話し合いは当事者間では難しいので、弁護士を交渉窓口とすべきです。

「離婚までの流れ」の解説

暴力を振るう夫に子供を会わせたくないときは?

暴力を振るう夫に子供を会わせたくないとき、法的手続きを通じて争うべきです。親権者でない父親も、通常であれば、離婚後に面会交流を行えるのが原則ですが、暴力があった場合は例外です。

「子供に会いたい」と希望する父親から、家庭裁判所に面会交流調停が申し立てられたとしても、夫の暴力の証拠を示して、面会交流の制限や禁止を裁判所に求める必要があります。裁判所は「子の福祉(利益)」を優先するので、暴力がある場合には面会交流を認めない可能性が大いにあります。

やむを得ず面会交流をする場合にも、安全を確保するため、支援機関を利用したり、公共の場における短期間の交流を条件としたりといった工夫を要します。

暴力を振るう夫に親権を与えたくないときは?

子供に暴力を振るう夫に、親権を取得させるべきではありません。したがって、離婚時には必ず母親が親権を取れるよう準備しなければなりません。

家庭裁判所では親権は「子の福祉(利益)」の観点から決定されます。暴力があった証拠を示せれば、暴力を振るった夫が親権を取得できる可能性は限りなく低いといえます。

「親権争いに母親が負ける場合」の解説

まとめ

今回は、子供に暴力を振るう夫の対策について、妻側の立場で解説しました。

夫が子供に暴力を振るう場合、最優先すべきは子供の安全確保です。迅速に避難すると共に、警察や児童相談所、シェルターや支援機関を利用することが重要です。ケースによっては、弁護士に相談して法的措置も辞さない姿勢が必要となります。暴力を見過ごすと、子供の心身に深刻な影響を与え、将来のトラウマになってしまう危険もあります。

暴力を振るう夫に対抗するには、一人で抱え込まず、専門家のサポートを受けながら進めるのが最善です。子供にとって安全な生活環境を取り戻すために、勇気ある行動が必要となります。当事者だけでは解決困難なトラブルは、ぜひ一度弁護士に相談してください。

- 夫からの暴力のある事案は、子供の安全確保のため、避難を最優先とする

- 夫が子供に暴力を振るう場合、警察に通報し、保護命令などの法的措置を講じる

- 安全確保と生活再建のため、専門的な窓口で相談し、支援を受ける

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

虐待は、子供の心身に悪影響なので、迅速な対応が求められます。虐待の種類を理解し、早めに兆候を察知して法的な対策を講じるのが解決への第一歩です。

子供を虐待から守るためにどのように行動すべきかお悩みの場合は、「虐待」に関する解説を参考にしてください。