離婚に向けて別居したのに、連絡がしつこいケースがあります。

別居中の相手からの電話やLINEのメッセージが途切れることなく続いたり、無断で別居先や職場に押しかけてきたり、最悪は、子供を連れ去る事態もあり得ます。

つきまとい行為や嫌がらせの背景には、「離婚を拒否したい」「子供と一緒にいたい」など様々な理由がありますが、エスカレートすれば、ストーカー規制法やDV防止法が適用される違法行為です。あまりに執拗で恐怖や不安を感じるなら、DV保護命令やストーカー規制法に基づく警告、接近禁止の仮処分といった法的手続きが有効です。

今回は、別居中の夫や妻によるしつこい連絡やストーカー行為、嫌がらせにどのように対処すべきか、弁護士が解説します。証拠の残し方や、配偶者の接近を禁止する法的手続きを知り、安全を守るための参考にしてください。

- 別居中のしつこい連絡は、断固として拒絶し、返答しないことが大切

- しつこい接触に危険を感じるなら、弁護士に相談して法的手続きを進める

- 別居後の危険な接近やDV、虐待は、法的に離婚する理由になる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

別居中のしつこい連絡は違法

まず、別居中のしつこい連絡の危険性について解説します。

別居後、夫や妻がしつこく連絡を取ろうとする行為には、次の例があります。心理的なストレスを感じたり、実害を受けたりしたら、速やかに対処する必要があります。

- 頻繁な連絡行為

- 1日に何度も電話する

- 返信しないのに長文のLINEやSNSのメッセージが連続で送られてくる

- 応答や返信を強要される

- 復縁を強要したり、威圧的な言葉で脅迫したりする

- 家や職場への無断訪問

- 別居中の住居に無断で押しかける

- 早朝や深夜に繰り返し訪問する

- 職場に繰り返し電話する、職場に現れて騒ぎ立てる

- 子供を介した不適切な接触

- 子供を利用して会おうとする

- 子供に「お母さんに会いたい」などとしつこく伝える

- 保育園や学校に不適切な連絡をする

- ネット上やSNSでの嫌がらせ

- 投稿やDMで個人情報を晒す

- 悪意のあるコメントを繰り返す

別居後も連絡が続いてしまう理由も、ケースによって様々です。

離婚に納得できず、「元に戻りたい」「直接話したい」といった例が多いですが、こちらの気持ちに配慮せず、一方的に押し付けるのは不適切、かつ、モラハラ気質といってよいでしょう。経済的な負担を求めたり、子供と会えなくなる恐怖から強引に接触を試みたりする人もいますが、いずれも、会うための口実作りの可能性もあります。

不適切な連絡行為は、ストーカー規制法の「つきまとい等」「ストーカー行為」に該当したり、DV防止法で禁止される「配偶者からの暴力」に該当したりして、違法となる可能性があります(違法行為の責任追及は「しつこい連絡や接触が続く場合の法的措置」参照)。

「離婚前の別居の注意点」の解説

しつこい連絡やストーカー行為への対策

次に、別居中に、夫や妻からの連絡があまりにしつこく、つきまといや嫌がらせ、ストーカー行為の危険を感じるとき、初動対応として速やかに行うべき対策を解説します。

「電話がたくさんかかってくる」「メール連絡がしつこい」といった軽度なうちに対処しないと、生活圏内に現れ、暴力や子の連れ去りといった危害を加えられるおそれがあります。早急に対応して、次の段階に進むのを抑止しなければなりません。

断固として連絡を拒絶する

最も大切なのは、断固として連絡を拒絶し、無視しておくことです。

しつこく連絡する目的は、「離婚を拒否したい」「離婚交渉を有利に進めたい」など様々ですが、反応すれば相手は「これ幸い」と更に連絡を重ねてきます。エスカレートしてネットストーカー化することもあります。度重なる連絡はストレスでしょうが、嫌がる素振りを見せるほど相手の目的が達成されてしまうので、着信拒否、LINEやSNSのブロック機能を活用して連絡を断ちましょう。

ただし、連絡先をブロックされたことに怒り、別居先や職場に押しかけるなど、更に過激な行為に出る人もいるので、慎重に判断してください。ブロックしたとは相手に伝わらない方法(ミュートや非表示など)を活用すべきケースもあります。

なお、別居後もしつこい連絡が予想されるなら、絶対に別居先は知らせてはいけません。悪質なケースでは、DVシェルターの活用も検討してください。

「モラハラやDVから逃げるための別居」の解説

不適切な連絡の証拠を残す

しつこい連絡やストーカー行為を証明するため、確実な証拠を収集しましょう。

集めた証拠は、別居後にも不適切な連絡が続いたことを証明し、後の離婚交渉を有利に進める材料として活用できます。弁護士や警察に相談する際も、被害状況が説明しやすくなり、スピーディな対応が期待できます。検討すべき証拠には、次の例があります。

- LINEやSNSのメッセージの記録

しつこく何度もメッセージが来たり、長文のLINEが送られたりするなら、削除せずに保存してください。日時がわかるようスクリーンショットを撮っておくことも重要です。 - 通話履歴

通話の日時や回数、発信元の番号が記録された画面を保存します。連続してしつこく着信があるときは、着信履歴をスクリーンショットで保存してください。 - 録音

電話で脅迫されたり怒鳴られたりするときは、録音アプリを活用しましょう。対面で威嚇や嫌がらせの発言をされたときも、必ず録音しておいてください。 - 防犯カメラ映像

無断で家や職場に訪問してきたときは、防犯カメラを設置することで証拠映像を残しておくのが効果的です。

また、インターネット上の誹謗中傷など、第三者の目に触れる場での嫌がらせがあるなら、削除請求、発信者情報開示請求といった手段で、法的責任を追及できます。

「誹謗中傷の法的責任」の解説

弁護士に相談して窓口になってもらう

状況がエスカレートする前に専門家の助けを借りることも大切です。

執拗な連絡やつきまとい、危険な接近行為があっても、あなたが離婚を求めるなら、その時期や条件について配偶者との話し合いは必須です。直接連絡を取ると感情的な対立を広げるおそれがあるとき、窓口を弁護士にすることで接触を避けながら離婚協議を進められます(弁護士を窓口にした後は、直接の連絡は禁止できます)。自身で協議を行うにしても、連絡先や連絡方法を指定して、嫌がらせが拡大しないよう気を付けてください。

弁護士が代理人として離婚交渉を代行すれば、精神的な負担を軽減できます。それでもなお執拗に連絡してきたり、家に押しかけてきたりするケースでは、離婚調停や、次章のように保護命令、接近禁止命令を申し立てることができます。その他、各自治体のDV相談窓口で、今後の対策や必要な手続きについてアドバイスを受けるのも有益です。

「相手が弁護士に依頼したら直接交渉は禁止」の解説

警察に相談する

DVやストーカー行為が止まらない危険なケースは、警察への相談が有効です。

警察は、証拠を検討して状況を確認した上で、加害者に警告を発してくれます。多くのケースでは、警察から直接連絡してもらうことで嫌がらせは収まります。また、警告後も嫌がらせ行為が続くときは、脅迫罪(刑法222条)やストーカー規制法違反などで逮捕に至ることもあります。

ストーカーやDVから身を守るには、相談先は最寄りの警察でよいでしょう。警察に動いてもらいやすくするには、証拠を提出しながら被害状況を説明するのが有効です。離婚問題に精通した弁護士にあらかじめ相談すれば、証拠の収集についてアドバイスしたり、警察への相談に同行したりしてサポートすることもできます。

「離婚に強い弁護士とは?」の解説

しつこい連絡や接触が続く場合の法的措置

前章の対応によっても接触が止まらないとき、法的措置が必要です。

夫や妻の嫌がらせが、「執拗な連絡」といった軽度のものにとどまらず、実際に別居先や実家、職場などに押しかけてきて危険度が高まったとき、より強力な手段を検討すべきです。

DV防止法の保護命令(接近禁止命令・退去命令など)

DV防止法の保護命令は、暴力や脅迫によって「生命又は心身に重大な危害を受けるおそれが大きいとき」といった要件があるとき、配偶者に対し、接近や連絡の禁止、同居の子供や親族への接近禁止、住居からの退去などが命令される手続きです。DV・モラハラ事案では、接近禁止命令、退去命令がよく用いられます。

DV防止法の保護命令は、管轄の地方裁判所に申し立てることで利用できます。命令の内容は警察にも共有されるため、警察に相談して動いてもらいやすいメリットもあります。

なお、保護命令違反には、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の刑事罰が科されます。

ストーカー規制法の警告・禁止命令など

ストーカー規制法は、夫や妻の行為が「つきまとい等」「ストーカー行為」に該当するとき、警察に申請することで警告などの措置をとってもらう手続きを定めます。

ストーカー規制法に定める「つきまとい等」とは、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で行う次のような行為です(ストーカー規制法2条1項)。

- つきまとい、待ち伏せ、立ちふさがり、付近の見張り、押し掛け、付近のうろつき

- 行動を監視していると告げる行為

- 面会や交際などの要求

- 著しく粗野、乱暴な言動

- 無言電話、執拗な電話、メールなどの連絡

- 汚物、動物の死体などの送付

- 名誉を傷つける行為

- 性的羞恥心を害する行為

そして、これら「つきまとい等」にあたる行為を反復して行うことを「ストーカー行為」と定義しています(同法2条3項)。

警察が、夫や妻の執拗な連絡や接近行為について「ストーカー行為」と認定すると、ストーカー規制法に基づく警告を相手に通知します。警告に従わないときは公安委員会から禁止命令が発出され、禁止命令にも従わずストーカー行為をしたときは「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」(同法19条)、禁止命令に違反するその他の者には「6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」(同法20条)という刑事罰が科されます。

また、緊急性の高いケースは、警告や禁止命令を待たずに警察への告訴も可能で、この場合、ストーカー行為をした者には「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(同法18条)が科されます。

接近禁止の仮処分

接近禁止の仮処分は、裁判所で行われる保全処分の一種であり、平穏な生活が侵害される危険のあるときに、仮にその危険を排除するための措置を求める手続きです。

仮の手続きなので、認めてもらうには危険が切迫していること(保全の必要性)が要件となります。例えば、夫や妻が執拗に連絡して会うよう強く求めているとか、過去に暴行があり、再び強硬手段に出る可能性が高いといった事情を裁判所に説明します。

別居後のつきまといや嫌がらせを理由に離婚できるか

最後に、別居後の不適切な行為を理由に離婚するケースについて解説します。

別居を覚悟したなら、既に離婚を希望する十分な理由があるのでしょう。別居後につきまといや嫌がらせなど、不適切な行為が続けば、離婚の決意は更に固まるのではないでしょうか。法的にも、性格の不一致や価値観の相違などの理由では離婚しづらいですが、別居中にしつこい連絡が続くことは、離婚が認められる理由となることがあります。

離婚が認められるケース

離婚を前提とした別居中に、執拗な連絡やストーカー行為、不当な接近があった場合、その行為が重大ならば、離婚が認められる理由となることがあります。特に、子供がいる夫婦のケースで、子供の身に危険が及ぶ場合はなおさらです。

夫や妻が、しつこく連絡を繰り返す背景には、離婚条件への不満や復縁を望む気持ちがあることが多く、話し合いが難しいときは調停や訴訟も覚悟しなければなりません。

このとき、裁判で離婚が認められるには、民法770条1項に定められた「法定離婚事由」が必要です。法定離婚事由は、①不貞行為、②悪意の遺棄、③三年以上の生死不明、④強度の精神病、⑤婚姻を継続し難い重大な事由の5つですが、別居後のしつこい連絡やストーカー行為が深刻なときは、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し、離婚が認められる可能性が高まります。

前章「しつこい連絡や接触が続く場合の法的措置」で解説した心身の危険を防止する方法は、加害者からの不適切な連絡や接触、更には裁判所の命令への違反を証拠化することで、離婚を早める役にも立ちます。したがって「早く離婚する」という目的でも、DV防止法の保護命令やストーカー規制法の警告、接近禁止の仮処分といった法的手段を活用できます。

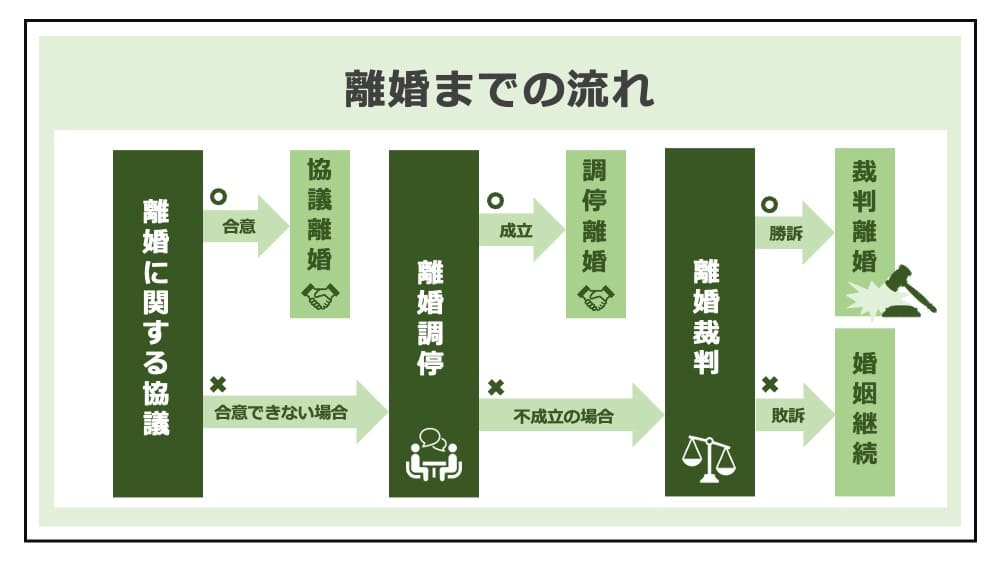

「離婚までの流れ」の解説

慰謝料請求が可能なケース

上記のようなつきまとい、嫌がらせ、不当な接近行為が続くときには、大きな精神的苦痛を受けてしまいます。このとき、その精神的苦痛については、加害者となった夫や妻に対して、慰謝料を請求することができます(離婚するときはもちろん、離婚しなくても慰謝料請求は可能です)。

別居後も不当な接近行為、執拗な連絡を繰り返す相手は、自分が悪いとは思っておらず、慰謝料を協力的に払ってくれることは考え難いです。慰謝料請求に逆上して、更に重度のストーカー行為に発展する危険もあるので、慰謝料は弁護士を通じて請求するのがお勧めです。

まとめ

今回は、離婚を求めて別居したのに、夫や妻からつきまといやストーカー、嫌がらせ、不当な接近行為が行われ、身の危険を感じるケースの対応方法を解説しました。

別居中の夫や妻からしつこい連絡をされることは、精神的に大きな負担でしょう。しかし、決して応じてはならず、慎重に対応しなければ悪質なストーカー行為に発展することも少なくありません。拒絶しても連絡が続くときは、法的な対処が不可欠です。相手からの不適切な連絡の証拠を確実に残し、弁護士や警察に早急に相談すべきです。

家まで押しかけてきたり、暴行や連れ去りといった危険が現実化してしまう前に、DV防止法の保護命令、ストーカー規制法の警告や接近禁止の仮処分などを検討し、自分を家族の安全を確保しましょう。配偶者の行為によってあなたや子供の平穏な生活が脅かされるとき、早めの対処が必要です。お悩みの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

- 別居中のしつこい連絡は、断固として拒絶し、返答しないことが大切

- しつこい接触に危険を感じるなら、弁護士に相談して法的手続きを進める

- 別居後の危険な接近やDV、虐待は、法的に離婚する理由になる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

モラハラやDVは、被害者に身体的、精神的な苦痛を与える重大な問題です。正しい知識を持ち、適切に対処しなければ、被害を防ぐことはできません。

自身や身近な人が、モラハラやDVで悩んでいるとき、「モラハラ・DV」に関する解説を参考に、状況改善のために役立ててください。