インターネット上の誹謗中傷が被害者に与えるダメージは非常に大きいです。顔の見えない第三者から中傷されることの精神的被害は甚大でしょう。

一方で、誹謗中傷する側は、ごく軽い気持ちの人も少なくありません。5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)や爆サイなどの匿名掲示板、FacebookやX(旧Twitter)などのSNSの普及で情報発信は手軽になり、安易な誹謗中傷が増加しています。しかし、ネット上の情報発信は、匿名だと思っていても法的責任を追及されるおそれがあります。発信者情報開示請求の手続きによって発信者を特定できるケースは少なくないからです。

今回は、誹謗中傷の民事・刑事の責任、慰謝料や開示請求といった責任追及を受けたときの対処法など、加害者が知っておくべき法律知識について、弁護士が解説します。

- 誹謗中傷は、名誉毀損罪や侮辱罪などの犯罪に該当し、刑事責任を負う

- 誹謗中傷の民事責任として、慰謝料や損害賠償を請求されるおそれがある

- 誹謗中傷してしまったら、被害者と示談するのが早期解決のポイント

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

誹謗中傷の刑事責任

誹謗中傷することの責任のうち、最も重いのが「刑事責任」です。

刑事責任は、刑法の定める犯罪行為の責任であり、懲役や禁錮、罰金などの刑事罰を内容とします。刑事事件は、誹謗中傷の被害者が責任を直接追及するわけではなく、捜査機関(警察・検察)に告訴することで処罰を求める流れで進みます。

インターネット上の誹謗中傷の刑事責任は、主に名誉毀損罪、侮辱罪に該当します。

名誉棄損罪

名誉棄損罪は、不特定多数の第三者に対して事実を摘示して、人の社会的な名誉を低下させるおそれのある行為をしたことで成立する犯罪であり、「3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金」に処せられます(刑法230条)。

刑法230条(名誉毀損)

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法(e-Gov法令検索)

名誉棄損罪は、摘示した内容が事実であっても成立します。つまり、「本当のことだから仕方ない」という反論は許されません。ただし、その行為が公共の利害に関する事実であり、目的が専ら公益を図ることで、摘示した事実が真実である場合には処罰されません(刑法230条の2)

刑法230条の2(公共の利害に関する場合の特例)

1. 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

2. 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。

3. 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

刑法(e-Gov法令検索)

なお、仮に真実でなかったとしても「真実であると信じることについて相当の理由があるとき」は名誉棄損罪は成立しません(最高裁昭和44年6月25日判決)。

侮辱罪

侮辱罪は、事実を摘示することなく、他人の社会的評価を低下させるおそれのある行為をしたことで成立する犯罪であり、「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に処せられます(刑法231条)。より重く罰せられる名誉毀損罪との違いは、「事実を摘示しているかどうか」という点にあります。

刑法231条(侮辱)

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑法(e-Gov法令検索)

例えば「バカ」「アホ」「ブラック企業だ」といった誹謗中傷は、事実を指摘していないため、侮辱罪に該当します。

誹謗中傷の民事責任

インターネット上で誹謗中傷する行為には、民事上の責任も生じます。民事上の責任は「お金を払うこと」を内容とし、主に不法行為責任(民法709条)のことを指します。

不法行為責任

誹謗中傷は、民事上は不法行為(民法709条)にあたります。不法行為となる誹謗中傷をすると、その対象となった人(被害者)から損害賠償請求を受けてしまいます

請求される損害の内容は、①被害者が被った精神的苦痛に相当する慰謝料と、②発信者情報開示請求など発信者の特定にかかった弁護士費用の合計額とするのが実務です。

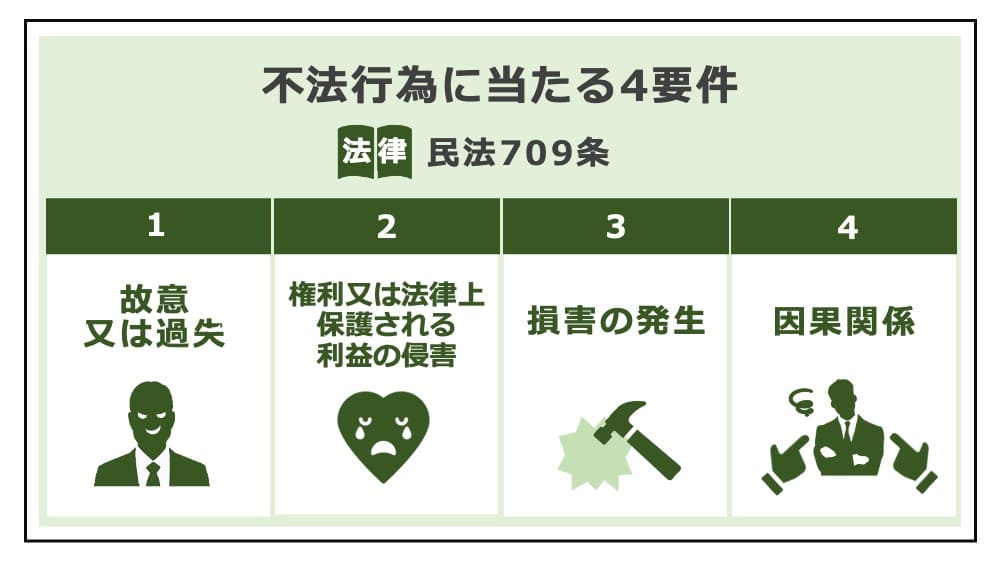

不法行為に該当するには、次の要件を満たす必要があります。

- 故意又は過失

故意(わざと)、または過失(不注意で)によって権利侵害をしたこと。 - 権利又は法律上保護される利益の侵害

誹謗中傷のケースでは、名誉権や経営権、人格権の侵害などが生じます。 - 損害の発生

賠償を請求するには、損害が生じる必要があります。誹謗中傷の場合、精神的損害(慰謝料)に加え、開示請求の弁護士費用や調査費用などが損害となります。 - 因果関係

権利侵害と因果関係のある損害が、賠償の対象となります。

なお、民法の名誉権侵害に、刑法のような免責の条項はありませんが、刑法230条の2の考え方が裁判例で援用されています。最高裁判例(最高裁昭和41年6月23日判決)は「公共の利害に係る事実について、専ら公益を図る目的で、摘示した事実が真実である場合、もしくは、真実であると信ずるにつき相当な理由がある場合」は不法行為が成立しないと判断しています。

テラスハウス出演者であり、女子プロレスラーの木村花さんが2020年5月29日に自死し、原因がインターネット上の誹謗中傷ではないかと話題になりました。

誹謗中傷の対象者が自殺したとき、誹謗中傷をした人は社会的・道義的にも重い責任を負います。そして、死に至らしめるほど苛烈な誹謗中傷は、名誉棄損罪・侮辱罪などの刑事責任、慰謝料などの民事責任を負うこととなります。

なお、自殺の原因が特定の投稿にあったと立証されなければ、行為と死の因果関係は証明できず、自殺という結果までの責任を負うことはないものと考えられます。

情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)

誹謗中傷をした情報発信者だけでなく、その情報発信を経由したインターネットサービスプロバイダやプラットフォーム事業者が法的な責任を負うことがあります。そのため、インターネット上の表現の自由と侵害の規制を調整するため、これらの事業者の負う責任を定めるのが「情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)」です。

同法の定めるプロバイダなどに責任が生じる要件は、次の通りです。

- 権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信の防止措置を講ずることが技術的に可能であること

- 当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたか、当該特定電気通信による情報の流通を知っており、かつ、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認める相当の理由があるとき

誹謗中傷してしまった側の慰謝料請求を受けたときの対応

次に、誹謗中傷の責任を追及された側の対応について解説します。

一時の感情で、軽い気持ちで誹謗中傷してしまったとき、被害者から発信者情報開示請求をされて個人を特定されたり、慰謝料を請求されたりする危険があります。ネット上の情報発信は完全な匿名ではなく、弁護士のサポートによって個人情報を特定できるケースは少なくありません。

プロバイダなどからの意見聴取に対応する

情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)に基づく削除請求や発信者情報請求がされると、インターネットサービスプロバイダやプラットフォーム事業者は、情報発信者の意見を聴取するために、開示請求に応じるかどうか「意見照会書」に回答するよう求めてきます。誹謗中傷をした心当たりがあり、法的な責任を追及されるおそれがあるなら、プロバイダなどからの連絡にも慎重に対応すべきです。

基本的には、プロバイダなどに対し、削除には「同意」し、発信者情報の開示には「不同意」という回答をするのが通常です。その後、発信者の意見を踏まえてプロバイダなどが最終判断を行います。「不同意」としたからといって必ず開示されないとは限りませんが、多くのケースでは非開示となり、その後に被害者が訴訟などの法的手続きを起こして争うこととなります。

投稿を削除する

誹謗中傷をしてしまった投稿に心当たりがあるときは、可能な限り、自ら投稿を削除してください。自身のSNSや、自分の運営するブログなどなら、即座に削除することでこれ以上の被害拡大を防ぎ、請求される賠償額を減らすことができます。

しかし、5ちゃんねるや爆サイといった匿名掲示板などの場合、投稿した本人でも、事後的な削除ができない仕様となっていることがあります。この場合は、相手が、弁護士を通じて削除請求を行うこととなるので、その費用負担を申し出る方法が、円満な解決のために有効です。

謝罪する

次に、誹謗中傷の対象者が判明しているときには、謝罪を行います。

プロバイダなどから連絡が来ているなど、慰謝料請求が予定されるときには、請求される前に謝罪しておく方が、反省を示す意味でも効果的です。

示談交渉する

誹謗中傷をしたことを後悔しているなら、謝罪し、示談することで問題解決を図るようにしてください。相手が分かっているなら直接連絡をしてもよいし、発信者情報開示請求を弁護士に依頼しているときは、弁護士に連絡して示談を申し入れます。

示談金の相場は、誹謗中傷の内容にもよりますが、慰謝料として30万円〜50万円程度が目安です。これに加えて、発信者の特定にかかった弁護士費用の実費を払う必要があります(どの段階まで進んでいるかによりますが、50万円〜100万円程度が目安です)。

示談の合意が成立したとき、証拠化するため、次のような示談書を作成しておきましょう。示談書は、刑事責任を追及されないためにも、有利な情状証拠として働きます。

示談書

甲と乙は、乙のインターネット上の投稿(http://……)による誹謗中傷行為(以下「本件誹謗中傷行為」という)について、以下の通り示談した。

第1条

乙は甲に対し、本件誹謗中傷行為を認め、自らの行為を深く反省し、謝罪する。

第2条

乙は甲に対し、本件誹謗中傷行為の示談金として金◯◯◯万円の支払義務を負うことを認め、同金員を20XX年XX月XX日限り、甲の指定する口座に振り込む方法により支払う(振込手数料は乙負担)。

第3条

乙は、今後、本件誹謗中傷行為と同種、類似の行為を含み、一切の誹謗中傷行為を行わないことを確約する。

第4条

甲は、本件事件について乙の行為を許し、乙の刑事処罰を望まない。

第5条

甲及び乙は、本件誹謗中傷行為、本示談書に至る経緯及び内容について、正当な理由なく第三者に漏洩、口外しない。

第6条

本示談書に定めのない事項、または、本示談書の各条項の解釈に疑義が生じたときは、甲及び乙は誠意をもって協議をする。

第7条

本契約に関する一切の紛争は、XX地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

甲及び乙は、本書面の通り示談が成立した証として、本書面を2通作成し、署名押印の上、各自1通を保管する。

【作成日・署名押印】

誹謗中傷の責任を負わないための予防策

最後に、誹謗中傷の責任を負ってしまわないため、日常的に気をつけておいてほしい予防策について解説します。

発信者は特定できると理解する

インターネット上の情報発信は、完全な匿名ではありません。IPアドレス、タイムスタンプなど情報発信に関するデジタル情報が保存されており、弁護士が発信者情報開示請求の手続きを行うことで記録を辿って発信者を特定できるからです。

悪質な誹謗中傷は、いかなる人を対象としても許される行為ではありません。たとえテレビに出ている芸能人などであっても「有名税だから」と許されることもありません。一時の感情に任せずに慎重に行動することが大切です。

安易に賛同しない

誹謗中傷が行われているとき、その空気に乗っかって一緒に誹謗中傷すれば、やはり責任を負うこととなります。インターネット上の情報発信のルールでは、次の行為は、特定の書込みや投稿に対する「賛同」の意思表示と解釈されるおそれがあります。

- LINEのタイムライン上の投稿にスタンプを押す行為

- Facebookのタイムライン上の投稿に「いいね」をする行為

- Facebookのタイムライン上の投稿をシェアする行為

- X(旧Twitter)でリポストする行為

- SNS上の投稿を引用したり、まとめサイトを作成する行為

情報拡散の一旦を担ったり、賛意を表するかのようなイメージを作出したりして、他の人が増長し、加担しやすい空気を作ることは、社会的・道義的な非難を受けることもあります。新たな誹謗中傷のターゲットとなり、炎上を招く危険もあります。

裁判例でも、コメントなしのリツイート行為について、次のように述べて民事責任を認めた例があります(大阪高裁令和2年6月23日判決)。

単純リツイートに係る投稿行為は、一般閲読者の普通の注意と読み方を基準とすれば、元ツイートに係る投稿内容に上記の元ツイート主のアカウント等の表示及びリツイート主がリツイートしたことを表す表示が加わることによって、当該投稿に係る表現の意味内容が変容したと解釈される特段の事情がある場合を除いて、元ツイートに係る投稿の表現内容をそのままの形でリツイート主のフォロワーのツイッター画面のタイムラインに表示させて閲読可能な状態に置く行為に他ならないというべきである。そうであるとすれば、元ツイートの表現の意味内容が一般閲読者の普通の注意と読み方を基準として解釈すれば他人の社会的評価を低下させるものであると判断される場合、リツイート主がその投稿によって元ツイートの表現内容を自身のアカウントのフォロワーの閲読可能な状態に置くということを認識している限り、違法性阻却事由又は責任阻却事由が認められる場合を除き、当該投稿を行った経緯、意図、目的、動機等のいかんを問わず、当該投稿について不法行為責任を負うものというべきである。

大阪高裁令和2年6月23日判決

本裁判例は、リツイートは、自分のフォロワーに元のツイートが見られるようにする行為だから、元ツイートが他人の社会的評価を低下させるときは、閲覧可能にして広めることを意味するリツイート行為もまた責任を負う、という判断です。リツイートだけでも責任が認められる場合があると示した点で、注目を集めています。

まとめ

今回は、インターネット上の誹謗中傷の法的責任について解説しました。

誹謗中傷をしてしまうと、民事上、刑事上の重い責任を負いかねません。つい軽い気持ちで誹謗中傷していた方は、慰謝料や損害賠償を請求されたり、最悪は逮捕されたりする危険もあるので、慎重に対応する必要があります。

誹謗中傷を受けた側は、弁護士に依頼することで「発信者情報開示請求」をし、匿名の加害者を特定することができます。そのため、インターネット上の情報発信は完全に匿名とはいえず、誹謗中傷の責任を追及されてしまわないよう注意深く行動しなければなりません。

プロバイダなどから連絡が来た段階で、速やかに対応を検討するため、お悩みの方はぜひ一度弁護士に相談してください。

- 誹謗中傷は、名誉毀損罪や侮辱罪などの犯罪に該当し、刑事責任を負う

- 誹謗中傷の民事責任として、慰謝料や損害賠償を請求されるおそれがある

- 誹謗中傷してしまったら、被害者と示談するのが早期解決のポイント

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/