相手が弁護士をつけると、「代理人」として連絡してきて、「本人との直接交渉は禁止である」と指示されるケースがあります。感情的な対立が激しくなりやすい離婚問題は最たる例ですが、相手に弁護士を立てられたときこそ、不利な流れにならないよう慎重な立ち回りが求められます。

相談者

相談者直接本人と会って話せばわかってもらえるはず

相談者

相談者突然変わったのは弁護士がけしかけたのでは?

離婚相手に弁護士を依頼されてしまっても、「直接会いたい」と相談される人は多いです。しかし、あくまでサポート役に過ぎない弁護士が、自身の都合で離婚をけしかけたり、慰謝料を請求させたりする可能性は極めて低いです。「円満だと思っているのはあなたの勘違いだ」と反論される前に、直接交渉を強行するデメリットを理解し、正しい対応をしてください。

今回は、相手に弁護士を立てられ、直接交渉を禁止されたときの対応について解説します。なお、本解説のポイントは、離婚問題だけでなく、弁護士を窓口として交渉すべき様々な法律トラブルにあてはめることができます。

- 相手に弁護士が付いて交渉窓口を指定されたら、直接交渉は禁止される

- 弁護士の介入後に直接交渉をすると、不利な証拠を残し、協議が円滑に進まない

- こちらも弁護士を依頼して希望を伝えると共に、本人に手紙を渡してもらう

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

相手の弁護士が直接交渉を禁止する理由

別居を始めて離婚を求める際、弁護士に依頼することがあります。

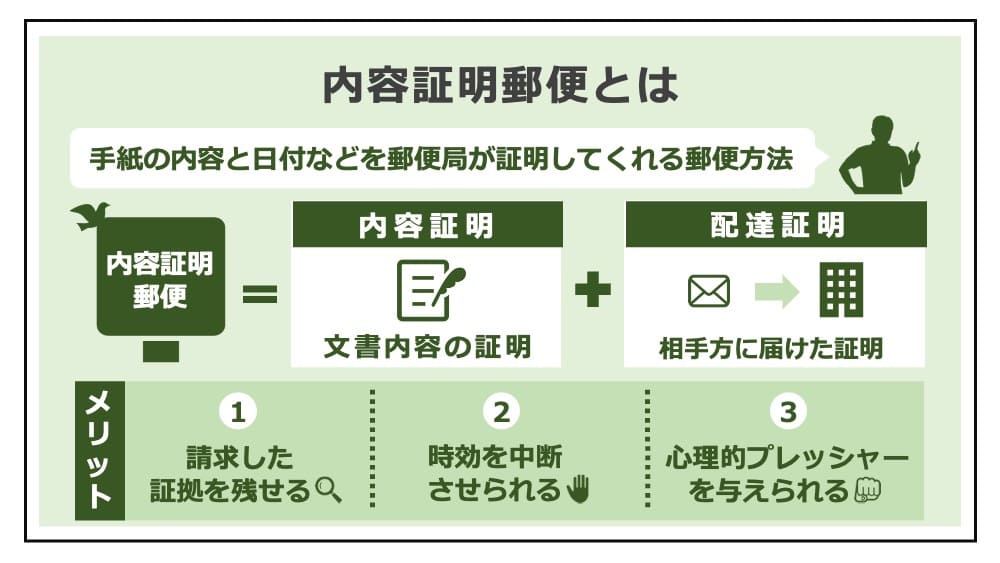

相手が弁護士を立てると、代理人として「通知書」や「受任通知」といった形の手紙を送ってきます。弁護士からの最初の手紙は、内容証明という特殊な形式で送られるのが一般的で、内容と配達日を証拠として残す工夫がされています。

弁護士からの連絡の目的は、「離婚の希望を伝え、協議を開始すること」です。文面は礼儀正しくても、離婚に向けた「強い覚悟」と「プレッシャー」を伝えてきます。はじめて内容証明を受け取ると焦るでしょうが、「内容が証拠に残る」という特徴があるだけの、郵便形式の一つに過ぎません。弁護士は、突然自宅や職場に押しかけることもないので、冷静に対処してください。

とはいえ、「交渉のプロ」である弁護士と、冷静にコミュニケーションを取るのは、一般の人には難しくて当然です。そして、相手に直接連絡を取ろうにも、「本件は当職が窓口となるので、直接の連絡はお控えください」といった文言が記載されます。なぜ、相手の弁護士は直接交渉を禁止するのか、背景には次の理由があります。

- 法的知識を活用して有利に進めたい

弁護士が窓口になることで、依頼者に有利な交渉となるよう、法律知識や裁判例を駆使することができます。 - 依頼者の負担を軽減したい

直接交渉をすることによる依頼者の手間や精神的ストレスを、弁護士が代行することで取り除く目的があります。 - トラブルを回避したい

DVやモラハラ、虐待などの被害が悪化するのを防ぐため、直接の接触をさせないようにする例があります。

いずれの理由も相手の都合ですが、それでもなお「直接交渉を禁止する」という連絡が弁護士から届いた後は、直接の接触はお勧めしません。「弁護士を介さず直接交渉すべきでない理由」の通り、直接交渉にこだわると、あなたにも大きなデメリットがあるからです。

ただし、相手が「弁護士に相談している」「弁護士を立てる予定だ」といった発言をしただけの段階なら、まだ直接交渉は禁止されていません。「弁護士を通じて連絡したほしい」と言われても、まだ正式に依頼していなければ、本人に連絡すべきです。

したがって、弁護士に連絡するか、本人と直接交渉するかの区別は、「相手の弁護士から連絡が来る前か後か」で判断するべきです。

「弁護士から連絡がきたときの対応方法」の解説

弁護士を介さず直接交渉すべきでない理由

次に、相手本人との直接交渉すべきでない理由を解説します。

弁護士から内容証明などの通知が届くと、「本当に相手の気持ちなのだろうか」「信用できない」「直接会って確かめたい」と相談される人が多いです。しかし、弁護士の指示を無視して直接連絡を取って交渉しようとするのはお勧めできません。

なお、弁護士職務基本規程52条は、「弁護士は、相手方に法令上の資格を有する代理人が選任されたときは、正当な理由なく、その代理人の承諾を得ないで直接相手方と交渉してはならない」と定めます。これは弁護士が守るべきルールで、本人には適用されませんが、それでも、直接交渉を控えるべきことに変わりはありません。

相手の感情を刺激するリスクがある

弁護士が「直接連絡は控えるように」と通知して直接交渉を禁止するのは、弁護士が勝手に決めたことではなく、配偶者(夫や妻)の意思に基づくルールと考えてください。つまり、相手もまた、通知内容を理解し、承諾しているのが通常です。本人が直接連絡をと望んでいるのに、弁護士がそれを妨げているということはありません。

当事務所は通常、依頼者に次のようにアドバイスします(相談者に「相手から連絡が来てしまったらどう対応すべきですか?」と質問されることが多いです)。

弁護士に依頼後は、離婚交渉は全て弁護士に任せてください。

法律や裁判例の知識を活用する方が有利に交渉を進められるからです。自身で直接交渉してしまうと、せっかく依頼したメリットを享受できません。交渉窓口が分散すると混乱し、離婚が遅れるリスクもあります。

相手には「直接交渉は禁止である」と強く伝えます。万が一、直接交渉したいと相手から連絡が来ても、応じてはいけません。誤って電話に出てしまったら、「弁護士にまかせている」とだけ伝え、以降の連絡を拒否してください。

直接交渉を強行すれば、電話は着信拒否され、メールやLINEはブロックされて連絡が取れなくなる可能性が高いです。仮に連絡が取れても「弁護士を通してほしい」と言われるだけです。

相手の決めたルールを破り、直接交渉を強要すれば、感情を逆なでし、敵対心を煽ってしまいます。その結果、「理解や配慮に欠ける」「不誠実な交渉態度だ」という印象を抱かせ、円満な話し合いはできなくなります。このように思われては、離婚交渉で有利な条件を引き出せないだけでなく、離婚を拒否して復縁を望む方針でも、希望する解決から遠ざかってしまいます。

不利な証拠として利用される

直接交渉を禁止されたのに、弁護士の通知を無視して頻繁に連絡を取る行為は、こちらに不利な証拠として利用される危険があります。特に、相手の指摘する離婚理由に「執拗な接触」「つきまとい」「モラハラ気質」といった主張があると、直接交渉にこだわる態度は、「夫婦間でも問題行動を繰り返したのだろう」と推測される証拠となってしまいます。

以下の事実は、調停や裁判に移行したとき、不利な証拠となるおそれがあります。

- 度重なる着信履歴

- 頻繁なメール

- 長文のメールやLINEのの記録

- 威圧的な内容や繰り返しの連絡記録

裁判所は、証拠を重視して判断を下します。そのため、直接交渉を繰り返す行動は、「問題行動が常態化していた」と推測される材料になり得ます。頻度が高いだけでなく、内容が威圧的だったり、弁護士が窓口となった後も直接交渉にこだわり続けるものだったりすると、「執着心が強い」とみられ、裁判所や調停委員に悪い印象を与えてしまいます。

「調停委員を味方につけるには?」の解説

DV・モラハラと誤解される

相手が離婚を求める理由にDVやモラハラを挙げる場合、特に慎重に対応してください。問題があったと自覚があるケースは、再発させないためにも直接の接触は控えるべきは当然、相手が嘘をついている場合も、やはり直接の連絡はしないべきです。

DVが冤罪だったり、「モラハラがあった」などといいがかりを付けられたりすると、どうしても本人に一言伝えたい気持ちは理解できます。しかし、電話やメールで直接交渉を試みたり、実家や転居先を探し当てて訪問したりといった行為は、「ストーカー」や「危険な人物」というイメージを与え、相手のDV・モラハラという主張を補強する証拠となってしまいます。

弁護士を通じた適切な方法で反論する方が、自身の主張をより効果的に伝えられます。

相手には豊富な対抗手段がある

「弁護士がいなければ仲直りできたはず」といった考えで直接交渉を試みる人もいます。しかし、離婚を求める相手が相談するのは、弁護士だけではありません。DV案件だと、支援団体や公的機関、カウンセラーなど、味方をしてくれる多くの窓口が存在します。

直接交渉を強要し続けると、最悪の場合、警察に被害届を出されるおそれもあります。拒否されているのに直接交渉を試み続ける行為は、脅迫罪(刑法222条)、強要罪(刑法223条)、住居侵入罪(刑法130条)といった犯罪に該当する可能性があるからです。

「唐突だ」というのはこちら側の認識で、実はかなり前から相談していた可能性もあります。その場合、直接交渉をされた相手側には、対抗策が豊富にあります。「交渉が成立しない困難な相手」とみなされると、調停や訴訟に進むリスクが高まります。

「離婚調停を申し立てられたら?」の解説

直接交渉を禁止された後の相手の弁護士への連絡方法

直接交渉が禁じられた後に本人に連絡するのは大きなリスクを伴います。そのため、直接交渉の禁止後は、相手の弁護士に連絡し、交渉を進めてください。この弁護士への連絡についても注意すべきポイントがあります。

弁護士の連絡を無視すると、離婚調停や訴訟といった法的手続きに発展するおそれがあるので、通知が届いたら誠実に対応することが重要です。

弁護士への連絡方法を確認する

弁護士と連絡を取る際は、受任通知に書かれた連絡先を利用するのが確実です。通常、受任通知には、以下の情報が記載されます。

- 弁護士の氏名

- 法律事務所の名称

- 所在地

- 電話番号

- FAX番号

最近では、メールアドレスを記載する弁護士もいます。どの手段を選んでも構いませんが、スムーズにやり取りを進めるのに、便利な方法を選びましょう。

電話で連絡する際の注意点

電話で弁護士に連絡をするときは、法律事務所のホームページなどで業務時間を調べ、その時間内に電話しましょう。弁護士は仕事として連絡窓口になるので、本人に直接連絡するのとは違って、業務時間内なら特に遠慮はいりません。

弁護士は、裁判所への出廷や出張などで不在にすることも多く、すぐに話せないこともあります。その際は、受付担当者や事務員に用件を伝え、折り返しの依頼をするか、後日改めて連絡をするようにしましょう。

訪問を希望する場合

法律事務所の住所が記載されていても、弁護士が常に事務所にいるわけではありません。訪問して直接面談を希望する場合は、事前に電話でその旨を伝え、日程を調整するようにしてください。突然訪問して面談を希望しても、応じてもらえない可能性があり、無駄足になってしまいます。

ただし、弁護士と直接対面で交渉する場合は、相手の雰囲気に飲まれ、不利な条件に合意してしまわないよう、くれぐれも注意してください。

「協議離婚の進め方」の解説

相手に弁護士がついた後の対応のポイント

「相手に弁護士がついたら直接交渉してはいけない」というルールを理解した上で、どのように対応すべきかを解説します。弁護士を依頼した夫や妻は、法律知識や豊富な交渉経験による強力なサポートを得たことを理解し、慎重な判断が求められます。

手紙で率直な希望を伝える

離婚協議では、離婚にはお互い同意しても、条件や離婚理由の認識に差があるケースが多いです。相手の弁護士は、依頼者の味方なので、通知書には相手の意見や主張しか反映されず、納得のいかない内容であるのは当然です。

一方で、弁護士は交渉窓口として、伝えられた内容を全て依頼者に報告します。そのため、直接交渉はできなくても、手紙を渡してもらう方法なら、あなたの希望や率直な気持ちをそのまま伝えることができます。手紙では、難しい法律用語を使う必要はなく、気持ちを素直に書いてください。

「調停・協議中に手紙を出す方法」の解説

子供との面会交流を求める

配偶者と離婚した後でも、親子関係はなくなりません。相手がDVやモラハラを主張するとしても、子供に悪影響がない限り、親としての愛情は示し続けるべきです。

相手が子供を連れて別居したケースでは、直接交渉が禁止されるにしても、「せめて子供に会わせてほしい」と強く求め続けることが重要です。離婚に至るまでの間にも子供との交流を深めるため、面会交流が必要です。話し合いで解決しないときは、家庭裁判所に「面会交流調停」を申し立てることが有効です。

「連れ去り別居」の解説

直接交渉を禁止されたとき、相手の弁護士に連絡する際の注意点

直接交渉が禁止された場合は、相手の弁護士を通じて連絡を行います。この際、法律のプロである弁護士とのやり取りは、注意点を守って慎重に進めなければなりません。

不利な発言を避けて冷静に対応する

弁護士とのやり取りでは、自分にとって不利となることは、不用意に伝えないようにしてください。感情的になって相手を非難したり、暴言を吐いたりしてはいけません。弁護士が相手だと、このような対応は逆に不利になるおそれがあります。双方の意見が平行線なら、速やかに調停を申し立てる方が解決まで近いケースもあります。

離婚を望まないときも適切に対応する

「離婚に争いはなく、条件について話し合いたい」場合のほか、「そもそも離婚したくない」というケースでも、相手の弁護士への対応方法は基本的に同じです。直接交渉の強要は避け、弁護士を通じて希望を伝えるという進め方です。

例えば、復縁を目指す場合には、次の方法が有効です。

- 手紙や伝言で希望を伝える

弁護士を通じて、「直接会って話したい」と手紙や伝言で相手に伝えることは、感情を逆なでせずに直接交渉を再スタートさせるために有効です。 - 謝罪や譲歩の意思を示す

相手に誠意を伝えるため、謝罪すべき点や譲歩できる条件、今後改善したい部分を丁寧に伝え、自分の要求だけにならないよう注意してください。

これらの対応は「弁護士を介して話す」というルールを守りながら、相手に「直接会ってもよいかも」と思わせるきっかけを作り、直接交渉の再開を目指すことができます。

「復縁したい人が理解すべき全知識」の解説

同居中でも弁護士を通じて協議する

同居中のまま離婚協議を進めるケースもあります。このとき、弁護士から連絡が来ても「同じ家に住んでいるのだから直接話し合うべきだ」「これまで通り当事者同士で話を進めたい」という考えが浮かぶかもしれません。しかし、弁護士がついた以上、同居中でも直接交渉は禁止されます。

たとえ同居中でも、直接交渉を試みれば、「その件は弁護士に任せている」と返されるだけです。日常生活のための最低限の会話は成立しても、「離婚やその条件についての話」は弁護士を通すと伝えるよう、自分の弁護士から指導を受けているからです。

「離婚前の別居の注意点」の解説

直接交渉の再開前に辞任通知を確認する

相手が弁護士への依頼を終了したり、弁護士が辞任したりした場合は、直接交渉を再開できます。依頼関係が終了すれば、弁護士は窓口ではなくなるからです。しかし、この場合でも、次の点に注意して慎重に行動してください。

- 辞任通知を確認する

弁護士が辞任したことを明らかにする書面が「辞任通知」です。辞任通知を確認せずに直接交渉を行うと、「まだ弁護士を立てている」と主張されるリスクがあります。 - 弁護士の意向を確認する

弁護士から連絡が途絶えている場合や対応が不十分な場合でも、「弁護士を通さなくてよいだろう」と勝手に判断してはいけません。本人に連絡を取る前に、辞任の意向があるかどうか、弁護士に確認しておきましょう。

直接交渉が禁止された場合、弁護士への依頼が有効

相手が弁護士を立てて直接交渉や話し合いを禁止された場合、こちらも弁護士を依頼し、弁護士同士で交渉を進めてもらうのが有効な手段です。離婚問題の得意な弁護士なら、数多くの離婚調停や訴訟を手掛けた経験をもとに、自身で交渉するより有利に進めることが期待できます。

こちらも弁護士を依頼するメリット

本解説の通り、相手が弁護士に依頼した後は直接交渉が禁止され、あなたが弁護士を付けなかったとしても直接話ができる状況ではありません。このような場面はむしろ、あなたの側でも弁護士を依頼することで、以下のメリットが得られます。

- 有利な離婚条件を引き出せる

自分の希望をできるだけ反映させるには、法律知識と交渉力が必要です。相手に弁護士が付いているとき、対等に渡り合うには弁護士の力を借りるべきです。 - 相手の要求を拒絶できる

離婚を望まない場合や、相手の望む条件が一方的過ぎるとき、弁護士に依頼すれば、こちらの主張を強く伝えて拒絶することができます。 - 交渉のストレスを軽減できる

法律知識のない個人が、弁護士と交渉するのはストレスの大きいことです。弁護士間で話してもらうことで、精神的な負担を軽減できます。

「離婚に強い弁護士とは?」の解説

弁護士を立てても連絡が完全に途絶えるわけではない

弁護士を依頼した後でも、柔軟な対応が可能です。

「弁護士を依頼すると、相手との連絡が完全に絶たれてしまうのでは」と不安を感じる方もいます。しかし、弁護士を立てたからといって一生連絡できないわけではありません。その後も、必要に応じて依頼を取りやめたり、直接交渉(弁護士は後方支援)に切り替えることも可能です。

例えば、復縁を目指すケースで、一旦良い流れとなった後は、あなた側は弁護士を解任して直接交渉に切り替えたり、後方支援に専念してもらったりする方法もあります。

弁護士費用の目安

離婚協議について弁護士に依頼するときの費用は、60万円〜80万円程度が相場です。目安としては、次の内訳を参考にしてください。

| 着手金 | 33万円 |

|---|---|

| 報酬金 | 33万円+経済的利益の11% |

具体的な費用は、ケースによって異なるため、依頼前に弁護士に相談し、詳細な見積もりを確認するようにしてください。

「離婚の弁護士費用の相場」の解説

まとめ

今回は、相手が弁護士を立てた場合の対処法について解説しました。

別居した夫や妻から、弁護士を通じて受任通知が送られ、離婚請求される事案では、「直接の連絡は控えてほしい」「弁護士を通してください」などと求められるのが通常です。

交渉の窓口を弁護士にするよう指定されたのに、直接交渉にこだわり続けると、あなたにとっても不利な流れになる危険があります。弁護士の要求を無視し、直接本人に連絡を取ったり、居場所を特定しようとしたりすれば、「問題のある配偶者」というイメージを強めてしまいます。離婚を前提に有利な条件を勝ち取りたい方はもちろん、離婚を望まない(復縁を求めたい)場合にも、相手の感情を害し、良い結果にはなりません。

話し合いによる解決が難しいと、離婚調停や裁判に発展することとなります。法的手続きに移行することも見据えて、不利な証拠を残さないよう適切な対応を心がけてください。

- 相手に弁護士が付いて交渉窓口を指定されたら、直接交渉は禁止される

- 弁護士の介入後に直接交渉をすると、不利な証拠を残し、協議が円滑に進まない

- こちらも弁護士を依頼して希望を伝えると共に、本人に手紙を渡してもらう

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

協議離婚は、夫婦の話し合いで離婚条件に合意し、離婚届を提出することで成立します。この手続きは比較的簡単で迅速に進められる一方、難しい法律問題があっても自分達で乗り越えなければなりません。

合意内容が曖昧なままだと後にトラブルが生じるおそれがあるので、「協議離婚」の解説を参考にして進めてください。