父親が親権をとるのは非常に難しいのが実情です。特に、幼い子供の親権争いでは、母親を優先させる判断となるケースが多くあります。

しかし、「父親だから」といって親権の獲得が不可能なわけではなく、あきらめてはいけません。後悔しないよう、父親が親権を取る方法や手続き、家庭裁判所の重視する事情を理解してください。父親でも、子供に強い愛情があるのは当然です。積極的に育児に参加していた人も少なくないでしょう。一方で、母親でも、育児を放棄したり、虐待したりする人もいます。

今回は、父親が親権を取る方法を解説すると共に、実際に父親が親権を取った事例をもとに、親権争いを有利に進めるためのポイントを解説します。

- 父親が親権で不利になる理由は、「母性優先の原則」と「現状維持の原則」

- 父親が親権をとるには、監護実績を積み重ね、子供と離れないことが大切

- 親権を得られなかった父親は、監護権や面会交流の実現を目指す

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

父親が親権をとるには

はじめに、父親の立場で親権を勝ち取るには、非常に厳しい戦いを強いられることを理解しておかなければなりません。統計上も、日本では、母親が親権を得る割合が、8割以上となっています。「父親だから」といってあきらめる必要はないものの、「容易な戦いではない」ことを覚悟して、徹底的に準備をするようにしてください。

父親の親権とは

親権とは、未成年の子供を監護・養育するための親の権利と義務を指します。親権には、子供の養育・教育に関する責任や財産管理の権限などが含まれ、子供の利益のために行使することが求められます(民法820条)。

親権には、大きく分けて次の2つの内容が含まれます。

- 財産管理権

子供の財産を管理する権利、法律行為の同意権・代理権 - 身上監護権

身分行為の代理権、居所指定権、懲戒権、職業許可権など

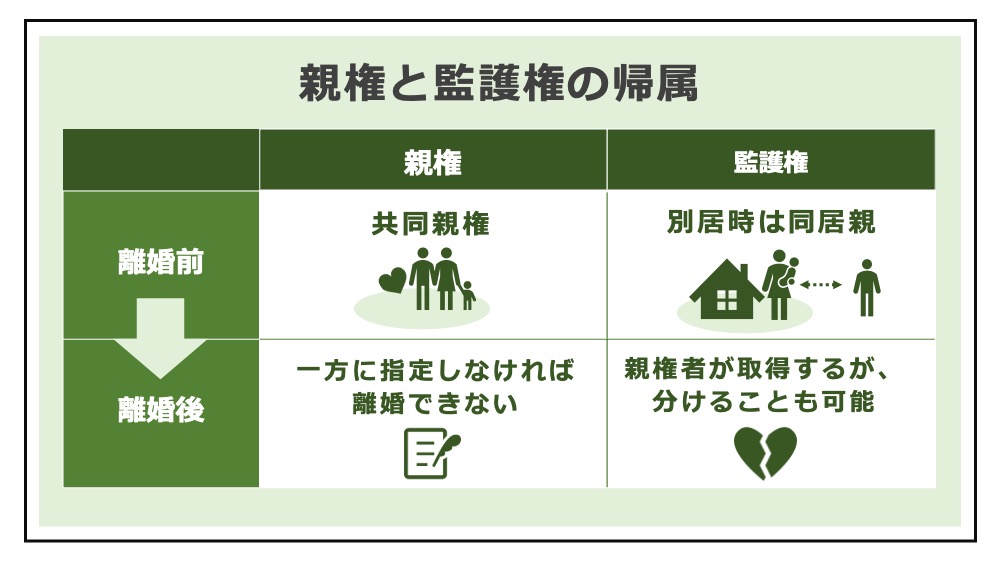

監護権は、日常的な生活や教育に直接関わる権利であり、親権の中に含まれます。両親が結婚している間は、親権は共同で行使されますが、離婚時にいずれか一方に指定する必要があります。親権と監護権を分けることもありますが、多くの家庭では、親権を取得した親が監護権も行使します。

父親が親権を取得することは決して珍しいことではありません。

実際に、母親の育児に問題のあるケースや、父親の方が子供に密接に関わってきたケースでは、父親に親権が認められることがあります。なお、親権者でなくなったとしても親子関係はなくならず、扶養義務が生じるため、養育費を払う必要があります。

「男性が離婚を有利に進めるための全知識」の解説

父親の親権獲得が難しい理由

離婚時の親権争いでは、母親が親権を持つケースが多いです。

父親が親権を得るのが難しい背景には、家庭裁判所で争ったとしても、次の2つの原則をもとに、母親が親権者に指定される可能性が高いことが理由として挙げられます。

- 母性優先の原則:

乳幼児期の子供の場合、母親の存在が重要視される傾向が強いです。 - 現状維持の原則

現状の養育環境に問題がないときは、大きく変えない方が「子の福祉(利益)」に適していると考えられています。離婚前の育児を母親が担当するケースが多いことが、離婚後の親権でも母親有利になりやすい理由となっています。

これらの要素により、父親は不利な立場に立たされがちです。しかし実際は、「父親だから」という理由で不利になることはなく、親権が否定されることもありません。父親が積極的に子供の養育に関与する家庭もあれば、育児に問題のある母親やDV妻・モラハラ妻もいます。「統計的に母が親権を得ることが多い」というだけで、「父親だから不利」なわけではありません。

親権争いでは、子供の利益が最優先に考慮されます。そのため、父親が親権を取得するには、性別に固執するのではなく、自身が子供にとって最適な養育環境を提供することができると主張し、その証拠を示すことが大切です。

「子供がいる夫婦の離婚」の解説

父親が親権を取る方法

次に、離婚時に、父親が親権を取る具体的な方法について解説します。

前章の通り、家庭裁判所は、子供の立場から親権に関する判断をするため、裁判所が親権を認める条件を理解しておくことが、有利な判断を得る近道となります。

母親の育児の問題点を指摘する

母親の育児や養育環境に問題があるなら、父親が親権争いで有利になります。例えば、次のような母親の問題点、落ち度を指摘することが、父親にとって有利に働きます。

- 虐待・育児放棄

母親の虐待が確認されるとき、親権者として適任ではありません。身体的虐待、性的虐待、心理的虐待のほか、適切な世話を怠るネグレクト(育児放棄)も含まれます。 - 精神疾患や障害など

母親が、うつ病などの深刻な精神疾患やアルコール依存症、薬物中毒などで、子育てを行える健康状態でないとき、親権争いは父に有利に進みます。

※ 母親自身の問題のほか、離婚後に再婚するときは、母親の再婚相手の問題点についても指摘する必要があります。

例えば、妻のDVやモラハラ、精神病などが離婚原因となっている場合は、親権の判断においてもそのことを主張すべきです。家庭裁判所で有利な判断を得るには、それらの事情について証拠によって証明する準備をしておきましょう。同居中から準備し、妻による問題行動は、録音や録画といった客観的な記録に残すようにしてください。

直接子供に手をあげていなくても、子供の前で夫にDVやモラハラを繰り返すことも、健全な発育に悪影響です。なお、借金や不貞行為(不倫や浮気)など、必ずしも子育てに影響しない事情は、「妻の問題点」ではあるものの、親権争いでは考慮されないおそれがあります。

「子連れ別居の注意点」の解説

同居中の育児をしっかり行う

家庭裁判所は「子の福祉(利益)」を最優先とするので、父親が親権者である方が子供にとって利益があると判断されれば、親権を得られる可能性は高まります。そのために、同居中の育児をしっかり行い、監護実績を積み重ねることが大切です。

離婚前から、子供の養育に重要な役割を果たしてきた場合、「離婚後の養育も父親に任せるべき」と判断されやすくなるわけです。例えば、次のような努力をすべきです。

- 父親も日常的な養育を担当する

(例:保育園や学校への送迎、食事の準備、学習の管理など) - 子供とコミュニケーションを取り、信頼関係を築く

- 子供の学校行事に父親も参加する

- 病気やケガの際は医療機関に付き添う

「イクメン」という言葉もあるように、現代では、男性が育児を行う例も珍しくありません。積極的に育児参加することは、離婚して親権を得る目的はもちろんのこと、夫婦関係を円満に保つためにも欠かせません。

安定した収入と養育環境を確保する

親権を取るには、養育に適した環境を整えていることを裁判所に示す必要があります。

特に、父親は「仕事をしていて日中は家にいない」という人も少なくなく、養育環境を整備しておくことが、母親側にもまして重要です。次のような工夫をすることで、親権者にふさわしいと評価してもらいやすくなります。

- 学区や通学、治安に配慮した住居を用意する

- 両親などの監護補助者の協力を得る

- リモートワークや在宅勤務を活用する

更に、子供の生活費や教育費を安定して負担できる収入も必要となります。裁判所にアピールするには、給与明細や確定申告書、課税証明書などの資料も準備しておきましょう。

ただし、収入が乏しいからといって親権が得られないわけではありません。父親が子供と同居するときは、母親よりも収入が多かったとしても、「養育費・婚姻費用算定表」に基づいて一定の養育費を受け取ることができるケースもあります。

「養育費が支払われないときの対応」の解説

父親が親権を取得できる事例

以上の方法や努力をもとに、父親が親権を取得できる事例にどのようなものがあるのか、具体的なケースで解説します。

事例1:母親の虐待が明らかになったケース

母親が子供に対して身体的な虐待を繰り返していた事例。

父母共に強硬に親権を求めて争ったが、学校の教師が子供の異常な様子に気付いたことをきっかけに、母による虐待が発覚した。児童相談所が関与し、一時保護を経て、母親の虐待が認定された結果、離婚時の親権は父親が得ることとなった。

家庭裁判所は、子供の安全と福祉を最優先に考えるので、虐待をした親には親権を渡しません。母親が適切な養育ができていない事例では、父親が親権を得ることができます。父親側では、虐待の証拠として、写真や動画、児相への報告書や診断書などを収集しておいてください。

「親権停止」の解説

事例2:父親が主に養育を担当したケース

夫婦共働きで家事を分担していたが、父親が主に養育を担当した事例。

母親が長時間勤務であり、父親が主に保育園への送迎や食事の準備など、子供の日常生活を支えていた。離婚に際して、母親も親権を主張したものの、家庭裁判所では、父親が主たる養育者であるとして、親権者にふさわしいと判断した。

父親が日常的に子供の世話をしている場合には、離婚後の生活安定のためにも、「現状維持の原則」からして父方が親権を取得できるケースがあります。過去の養育実績を証明するため、子供の食事の記録や学校行事への参加の記録など、日常的に子育てをしている証拠を残しておきましょう。

「親権争いに母親が負ける場合」の解説

事例3:子供が父親と暮らすことを望んだケース

離婚時に12歳の子供が、父親と生活することを強く希望した事例。

母親も親権を主張したが、成熟した判断のできる子が「お父さんと暮らしたい」と明確に意思表示したため、家庭裁判所も子供の意思を尊重して親権者を父とした。子供が父と暮らしたいと望んだ理由も、母による育児が十分でなく、ネグレクトのような状態となっていることが背景にあった。

裁判所は、子供の年齢や発達段階を考慮して意思を反映します。小学校高学年から中学生程度になり、離婚や親権といった趣旨を理解して自分の意見を伝えられる程度になれば、子供の意向も尊重され、15歳以上の子供は、家庭裁判所で必ず意見を聴取されることとなっています(家事事件手続法169条)。父親としては、子供と良好な関係を築き、そのことを冷静に、家庭裁判所調査官の面談で伝えるのが効果的です。

「親権争いは母親が有利?」の解説

親権を取るために父親が注意すべきポイント

次に、親権を取るために父親が注意すべきポイントについて解説します。前章の事例を踏まえると、父親が親権を取得するには、離婚前からの事前準備が重要です。家庭裁判所の判断基準を理解して、子供の利益を最優先に行動することが、説得力のある主張につながります。

証拠を集める

親権争いは、夫婦の話し合いで解決する例は少ないといってよいでしょう。夫婦共に子供に愛情があると、妻側も親権を主張してくることが容易に予想できるからです。そのため、親権を相手に渡したくないなら家庭裁判所での争いを覚悟しなければなりません。裁判所の審理では客観的な証拠が重視されるので、以下のような証拠を収集することが重要です。

- 日々の養育記録

- 子供との日常生活の写真や動画

- 育児日記や活動を記録したメモ

- 教育に関わった証拠

- 学校行事に参加した記録

- 病院への付き添いの記録

- 子供のための費用を負担した証拠

- 生活費や学費を払った領収書

- 離婚後の安定した居住環境の証拠

- 住居の写真

- 子供のために用意した部屋の写真

- 教育計画、養育計画

- 安定した生活基盤を示す証拠

- 収入証明(給与明細、源泉徴収票、確定申告書、課税証明書など)

これらの証拠は、離婚前や、できれば別居前などに準備をし、子供との関係が良好であることを裁判所に具体的に示すようにしましょう。

また、夫婦2人の話し合いで、親権を父親とすることに合意したときは、速やかに証拠に残す必要があります。離婚時に再度揉めないよう、離婚協議書を作成し、公正証書にしてください。

「離婚協議書の書き方」「離婚協議書を公正証書にする方法」の解説

弁護士に相談する

父親が親権を得るには、専門家の力を借りることが重要です。離婚や親権争いに強い弁護士を早い段階で選任すれば、戦略的に進めることができます。

弁護士は、親権に関する法律知識だけでなく、証拠の収集方法や、裁判所での振る舞い方などについてもサポートしてくれます。特に、家庭裁判所調査官との面談では、あなたが「子の福祉(利益)」を最優先に考え、親権者として適任であることを理解してもらう姿勢が重要であり、どのように対応すべきか、事前にアドバイスを得ておくのが有効です。

「離婚に強い弁護士とは?」「男性側の離婚に強い弁護士の選び方」の解説

子供の連れ去りを防止する

現状の養育環境を重視する裁判実務からして、「子供を連れて出ること」が、親権を獲得する有効な手段となります。しかし、行き過ぎると、親権に固執するあまりに子供のことを考えず、親の都合で行われる「連れ去り別居」なってしまうケースがあります。

父親側として、妻に連れ去り別居をされると、別居後には監護実績を積み上げることができず、親権獲得はますます遠のいてしまいます。親権を得たいなら、離婚に向けての協議でも冷静さを保ち、間違ってもDVやモラハラなどを理由に別居されてしまわないよう気をつけなければなりません。そして、同居している間は、育児への貢献を続けましょう。

なお、子供を連れ去られてしまった場合は、子の引渡し審判、子の監護者の指定審判と、それぞれの審判前の保全処分(いわゆる「3点セット」)により対処すべきです。

「連れ去り別居」の解説

親権を得られなかった父親が講じるべきその他の解決策

最後に、ここまでの努力をしても親権を取れなかった父親が講じるべきその他の解決策について解説します。協議離婚がまとまらず、調停、訴訟と段階を踏んで争いを継続するにあたり、「親権を得られない可能性が濃厚である」と感じるなら、早めに対策を講じてください。

離婚を拒否して復縁を目指す

どうしても親権獲得が無理なケースで、父親側の解決策の一つとして「子供と離れるくらいなら、離婚しない」という考え方があります。離婚を拒否して婚姻を続ければ、共同親権となるので、父親といえども親権を失うことはありません。

妻が夫の同意なく離婚しようとすれば、協議を経て調停、訴訟と進み、判決で勝訴する必要があります。あなたが徹底抗戦すれば、離婚までには相当な時間と費用がかかります。妻側が途中であきらめ、「当分の間は別居し、夫婦関係を続けよう」と考え直してくれるなら、子供に関われる時間を確保することができます。なお、同居していない場合でも、離婚前であれば、収入の多い配偶者には生活費(婚姻費用)を分担する義務が生じます。

「別居中の生活費の相場」「子供のために離婚しない場合」の解説

親権と監護権を分ける

親権は、子供の日常的な世話をする「身上監護権」と、子供の財産を管理する「財産管理権」に分かれます。通常は、離婚時に親権を得る親が、監護権も行使しますが、争いとなるケースの中には、親権と監護権を分け、両親が片方ずつ行使することがあります。

父親が不利な立場にあるケースでは、親権、監護権を分けて、いずれか一方でも確保しようとする戦略を選ぶことがあります。

- 親権のみ取得しようとするケース

監護・養育は母親がするとしても、金銭的に余裕のある父親が親権を取得し、子供にかかる費用を支払うべきと主張するケースです。ただし、親権と監護権をいずれも母親とする場合でも養育費を負担する義務があるので、母側の収入が十分でないことが、必ずしも父側に有利に働くわけではありません。 - 監護権のみ取得しようとするケース

父親が親権を得られないとしても、監護権を持つ方が子供にとって最適であると主張するケースです。父親の下で子供が養われており、現状を大きく変更しない方が子供の利益になる事例などで認められる解決策です。

ただし、親権と監護権を分ける解決は、一見すると「夫婦平等」で円満に見えますが、実際は、親権者と監護者の意見が対立したときに不都合が生じます。「重要な手術の同意が得られない」など、子供にとって重要な意思決定が遅れるリスクもあるため、家庭裁判所は、親権と監護権を分離する方法には消極的な姿勢を示すことが多いです。

「監護権をとるためのポイント」の解説

面会交流を求める

最後に、親権も監護権もあきらめ、面会交流について有利な解決を目指す方法です。

親権を取れなかったとしても、子供との関係を絶たれるわけではありません。むしろ、親権者でなくても子供の親であることに変わりはなく、親子間の相続権や扶養義務はなくならず、養育費も払わなければなりません。「親権を取りたい」と固執しすぎず、子供との関わり合いや精神的な絆をなくさないよう、面会交流を実施することが重要です。

面会交流のルールは夫婦の話し合いで決めますが、離婚条件として決める場合は調停や訴訟で裁判所の判断を仰ぎます。また、離婚後でも、面会交流調停を起こすことができます。できるだけ頻度や回数を多く設定して交流を保つことは、父子の信頼関係を築くのに効果があるだけでなく、将来、母親に虐待が疑われるなどの問題が生じたとき、親権者変更を求めるきっかけともなります。

なお、面会交流は離婚前でも求めることができるので、積極的に実施しましょう。

まとめ

今回は、親権争いについて父親の視点から解説しました。

親権に争いのある離婚のケースは、かけがえのない子供の問題について互いに妥協の難しい場面なので、紛争は激化する傾向にあります。そして、父親側は、一般的に不利になりやすく、親権を取るための争いをするなら、相当な覚悟を持って臨まなければなりません。

一方、「父親だから」という理由で親権が不利になるわけではありません。家庭裁判所の裁判例や法律知識を理解し、父親に特有の親権の取り方を知ることで、しっかりと準備を進めてください。男性の育児や女性の社会進出が進む現代では、父親(男親)でも、親権を取れるケースも増えているので、親権が欲しいなら諦めるのは早いでしょう。

困難で、かつ、精神的ストレスの大きい親権争いを一人で戦うには限界があります。子供の問題が争いとなるケースこそ、ぜひ弁護士にご相談ください。

- 父親が親権で不利になる理由は、「母性優先の原則」と「現状維持の原則」

- 父親が親権をとるには、監護実績を積み重ね、子供と離れないことが大切

- 親権を得られなかった父親は、監護権や面会交流の実現を目指す

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

親権や監護権は、子供の生活に大きく関わる重要な権利です。親権者や監護者の選定に関する知識を深めることが、子供にとって最適な環境を整える助けとなります。

子供の親権や監護権について、有利な判断を望む場合、「親権・監護権」に関する解説を参考にしてください。