夫婦の話し合いで決めた離婚条件を記録する「離婚協議書」は、離婚後のトラブルを防ぐ重要な役割を果たします。しかし、この離婚協議書を公正証書にしておかないと、いざ相手が約束を守らないときに十分な効力を発揮できないおそれがあります。そのため、協議書に子供やお金に関する重要な取り決めをしたなら、公正証書化して効力を強めておくのがお勧めです。

公正証書にすることで、離婚協議書に「執行力」が生まれ、約束通りの支払いがなければ、裁判をすることなく強制執行できるようになります。一方で、費用や手続きの手間がかかるため、公正証書化するなら弁護士に依頼し、事前の準備を行うことが重要です。

今回は、離婚協議書を公正証書にするメリット・デメリットと、具体的な手続きの流れや注意点について、弁護士が解説します。

- 離婚協議書を公正証書にすれば、裁判を経ることなく強制執行できる

- 公正証書を作るプロセスは、離婚協議書に合意した後で、公証役場で手続きする

- 離婚協議書を公正証書にするときは、必ず離婚届の提出前に行うべき

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

離婚協議書を公正証書にする理由

離婚協議書は、話し合いで離婚を成立させる際、夫婦で取り決めた内容を文書に残すものです。協議書は、互いの権利や義務を明確にして離婚後のトラブルを防ぐための書類ですが、署名押印したにもかかわらず相手が約束を守らない場合、裁判所の手続きがないと権利を実現できません。

公正証書とは、法律の専門知識を有する「公証人」が作成する公文書です(公証人法1条1項)。公的な性質を持つことから、社会的に信用性の高い書面です。

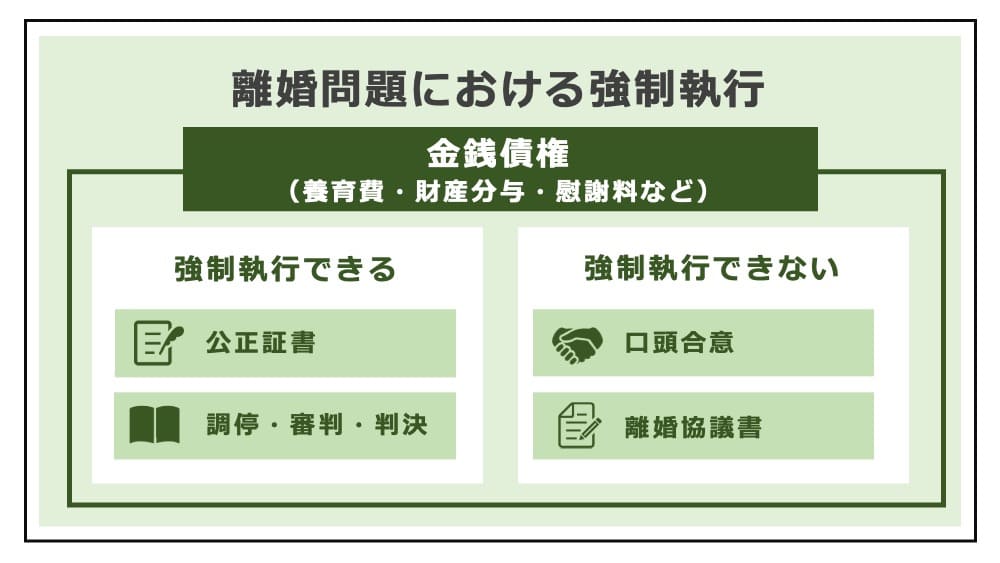

離婚協議書であっても、当事者同士の間では合意に基づく拘束力がありますが、公正証書にすれば、それを超えて、法的な強制力を持たせることができます。具体的には、公正証書に記載した金銭債権については、裁判を経ることなく強制執行(財産の差押え)をすることができる効力があります(これを「執行力」と呼びます)。

離婚協議書は、公正証書にしなくても有効ですし、口頭の合意のみでも離婚条件は決められます。しかし、それだけだと、たとえ合意が成立しても証明できない上、内容が法的に正確ではないこともあります。また、約束が守られなかったときは改めて裁判をしなければなりません。

以上の理由から、特に対立が大きいケースほど、離婚後のトラブルを回避するため、離婚協議書を公正証書にしておくのがお勧めです。

「離婚協議書の書き方」の解説

離婚協議書を公正証書にするメリット・デメリット

離婚協議書を公正証書にする最大のメリットは、裁判を経ることなく強制執行できる点ですが、それ以外にも多くのメリットがあります。一方で、デメリットやリスクも存在するので、必要な場面を見極めて、慎重に進めなければなりません。

公正証書にするメリットと効力の違い

離婚協議書を公正証書にすれば、執行力が生まれ、証拠としての価値が高まり、内容を適正なものにできるといった3つの大きなメリットを得られます。

執行力が付与される

公正証書にした離婚協議書に、金銭の支払いに関する条項(例えば、養育費、慰謝料、財産分与など)がある場合、これらの債権について裁判手続きを経ることなく強制執行によって相手の財産を差し押さえることができます。そのため、相手が将来、離婚時の約束を守らないとき、権利実現が容易になるメリットがあります。

よく利用されるのが、養育費の未払いに対する給与の差押えです。養育費の強制執行では、権利保護のため、給与の2分の1まで差し押さえることができます(通常は4分の1まで)。また、強制執行の手続きでは、合わせて財産開示の制度を利用することができます。

この強い効力を「執行力」と呼び、公正証書にする最大のメリットです。なお、執行力を生じるには、公正証書に「執行認諾文言」を記載する必要があります。

「本書に記載された金銭の支払い義務について、債務者は債権者に対し、民事執行法に基づく強制執行に復することを予め認諾する。」

「財産開示手続と第三者からの情報取得手続」の解説

証拠としての価値が高い

公正証書は公文書であり、高い証明力があります。

公証人が形式を守って作成するものなので、事後に、内容通りに合意していたと認められる可能性が高いです。また、公正証書の作成時は、公証人が本人の意思確認を行うので、「そのような合意はしていない」「相手にだまされた」といった反論も通りづらくなります。

したがって、離婚後に相手が合意内容を否定したり、「真意ではなかった」と主張して取消しを求めたりしても、公正証書があれば裁判で有効な証拠として扱うことができます。

協議書の誤りを修正できる

公正証書の作成時には、公証人が法律に基づいて内容を精査します。そのため、誤記や不備、法的に無効になりやすい記載は、公証人が指摘してくれます。また、公正証書を作成する離婚トラブルは、弁護士に依頼することが多く、自身に有利な内容を提案してもらうことができます。

例えば、養育費や財産分与などの支払い方法や期限が曖昧だったり、複数の意味に解釈できてしまったりするとき、正確な記載に直してもらえます。したがって、専門家のサポートを受けて作成した公正証書は、法的に有効なものとして離婚後も安心して活用できます。

公正証書にするデメリットやリスク

離婚協議書を公正証書にするには手間と費用がかかります。そのため、将来のトラブルが全く予想されないケースなら必要はありません。公正証書にすることのデメリットやリスクを軽減するには、事前に弁護士のアドバイスを受けるのがお勧めです。

作成費用がかかる

公正証書を作成するには、公証人の手数料が必要です。手数料は、法律の定める公正証書の作成費用であり、書面に記載された請求金額によって変動します。そのため、財産分与や養育費の金額が大きい場合には、公正証書にする費用が高くなるおそれがあります。

公証役場に支払う手数料は、次の通りです(公証人手数料令第9条別表)。

| 目的の価額 | 手数料 |

|---|---|

| 100万円以下 | 5,000円 |

| 100万円超200万円以下 | 7,000円 |

| 200万円超500万円以下 | 11,000円 |

| 500万円超1,000万円以下 | 17,000円 |

| 1,000万円超3,000万円以下 | 23,000円 |

| 3,000万円超5,000万円以下 | 29,000円 |

| 5,000万円超1億円以下 | 43,000円 |

| 1億円超3億円以下 | 43,000円+超過額5,000万円までごとに13,000円 |

| 3億円超10億円以下 | 95,000円+超過額5,000万円までごとに11,000円 |

| 10億円超 | 24万9,000円+超過額5,000万円までごとに8,000円 |

弁護士や司法書士、行政書士といった専門家に作成を依頼する場合、専門家への報酬がかかります。作成に費用がかかるデメリットを解消するために、次の点に注意してください。

- 夫婦関係の破綻が相手の責任であるケースでは、公正証書の作成費用を負担するよう相手に要求する

- 公正証書の記載内容について、高額過ぎない妥当な内容とする

- 公正証書化するメリットの大きいケースに限る

双方が公証役場に出向かなければならない

公正証書を作成するには、夫婦双方が公証役場に出向き、合意の上で署名する必要があります。どちらか一方が協力しない場合、公正証書は作成できません。例えば、次のようなケースでは、相手が公正証書の作成に応じてくれないことがあります。

- 逃げるわけではないが将来が不安なので、執行力を有する公正証書を作りたくない

- 仕事や育児が忙しくて公証役場に行く時間がない

- こちらに有利な内容なので、相手には公正証書にする手間をかける理由がない

- 一旦は離婚条件に合意したのに、「公正証書にしよう」と伝えたのを機に再協議せざるを得なくなった

離婚協議中に夫婦の意見が対立していると、何とか合意にこぎつけたとしても、公正証書作成は難航することが多いです。また、離婚成立後に公正証書を作成しようとすると、公正証書化のためだけに再交渉が必要となり、応じてもらえる可能性もかなり低いです。

なお、公証役場に行く手間を省くには、弁護士に依頼して、代理人として公正証書を作成してもらう方法が有効です。

「離婚に強い弁護士とは?」の解説

作成に時間がかかり離婚が遅れる

公正証書の作成には様々なハードルがあり、完成には一定の時間がかかります。とはいえ、離婚後の作成には相手の協力が期待できないので、公正証書は離婚前に作るのが原則です。すると、公正証書作成に時間がかかると、離婚までに更に時間を要してしまいます。

公証人が事前に内容をチェックし、予定調整をし、当事者が出頭するという手順にも時間がかかります。公証役場が開くのは平日の日中なので、互いに仕事をしている夫婦だと時間調整が難しい場合もあります。

作成に時間がかかるデメリットを解消するには、次の方法を検討してください。

- 離婚協議の当初から公正証書化を前提に進める

- 弁護士に離婚協議書の作成を依頼し、適切な内容とする

- 弁護士に公証人とのやりとりを依頼し、スムーズに進める

離婚に向けて進むほど関係の悪化した相手とは、公証役場での手続きを円滑に進めることが難しいことは多いものです。

「離婚協議書が無効になる場合」の解説

離婚協議書を公正証書にする方法と流れ

次に、離婚協議書を公正証書にする方法と流れについて、順番に解説します。裁判なく強制執行できる強い効果があるからこそ、公正証書を作るには正しい手続きを踏まなければなりません。

離婚協議書の原案を作成する

公正証書を作成する前提として、夫婦が離婚条件に合意しなければなりません。「離婚には同意している」という相談をよく受けますが、求める条件がまとまらなければ離婚はできません。

夫婦間で合意した内容をまとめた原案を作成します。作成する原案は、公正証書にする前でも互いに署名押印し、離婚協議書の形式にしておきましょう。離婚協議書は、公正証書の元となるので、法的に問題がない内容としなければならず、かつ、必要な事項に抜け漏れのないよう注意してください(一般に、離婚の合意、親権、財産分与、慰謝料、養育費、年金分割などの事項を記載しますが、これに限らず、その家庭にとって重要な項目を定めることができます)。

「協議離婚の進め方」の解説

公証役場に予約する

公証役場は事前予約が必要です。いきなり訪問しても公正証書は作成してもらうことはできません。電話で予約し、合わせて必要書類や手続きの流れを確認しましょう。

必要書類と費用を準備する

公証役場に申請する際の必要書類、費用は、次の通りです。

【必要書類】

- 離婚協議書の原案

- 戸籍謄本(夫婦双方のもの)

- 実印・印鑑証明書

- 本人確認書類(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなどの公的な身分証明書)

- (不動産の財産分与があるとき)不動産登記簿謄本・固定資産税評価証明書)

- (年金分割があるとき)年金手帳の写し・年金分割のための情報通知書

【費用】

公正証書作成にかかる費用は、法律で規定された手数料に基づきます(「公正証書にするデメリットやリスク」参照)。取り決める金額に応じて、おおよその目安は次の通りです。

- 金銭の取り決めが500万円のとき、11,000円

- 金銭の取り決めが2000万円のとき、23,000円

文書の内容を確認してもらう

公証人には事前に原案を送り、確認してもらいます。

公証人は、提出された原案を法的観点から確認して、不備があれば指摘をします。法的に問題のある表現、曖昧な条項、トラブルを招きかねない抽象的な表現についても、修正を求められることがあります。

夫婦双方で公証役場に出向いて署名押印する

実際に公正証書を作成する当日は、夫婦双方が直接出向いて、合意の上で署名・押印を行います。弁護士を依頼している場合には、代理人として行うこともできます。

実印や印鑑証明書などといった持ち物を忘れないよう注意してください。

公正証書を完成させる

最後に、公証人が署名して、公正証書が完成します。

完成した公正証書は、原本は公証役場に保管され、当事者が直接保管することはありません。夫婦には、原本と同じ効力を持つ「正本」や「謄本」が交付されます。再発行はできますが手間を要するので、破棄したり紛失したりしないよう厳重に保管しておきましょう。耐火性の高い金庫で保管すると共に、スキャンしたデータをクラウド上に保存しておくのがお勧めです。

なお、公正証書を作成しても、取り決めた内容が自動的に履行されるわけではありません。実際に財産分与や養育費などに未払いが生じたときは、公正証書を債務名義として、裁判所に強制執行の申立てを行います。未払いに気付いたらすぐ行動することが、回収の可能性を高めることに繋がります。

離婚協議書を公正証書にする時の注意点

次に、離婚協議書を公正証書にするときの注意点について解説します。

離婚届の提出より前に作成する

離婚協議書を公正証書にする手続きは、必ず離婚届提出の前に行うべきです。離婚条件を決めないまま「とりあえず離婚届を先に出そう」という考えは危険です。特に、相手が早期離婚を望むケースは、離婚前には有利な条件を交渉できても、離婚が成立した途端に約束が守られなくなるおそれがあります。離婚届を出す前に公正証書を作れば、このリスクは軽減できます。

離婚成立前の交渉こそ、互いに柔軟に譲歩する余地があり、有利な取り決めが可能です。このタイミングを逃さないよう、公正証書の作成を提案しましょう。

相手の不貞があるなど、夫婦の破綻に責任ある配偶者(有責配偶者)は、あなたの同意なく離婚を進めることが非常に困難です。

少なくとも8年〜10年の別居期間がなければ離婚を認めないのが裁判実務であるため、すぐ離婚に応じるのでなく、十分に有利な内容で公正証書を作成してからにしましょう。

離婚協議書の内容を精査する

次に、公正証書の元となる離婚協議書の内容を精査しましょう。離婚協議書の内容には、法的なルールはないものの、公正証書化を予定するなら、次の点に注意を払うべきです。

法律的に不備のない内容とする

公正証書は法的効力を持つ書類ですが、記載内容に不備があると、希望する結果を得ることができません。例えば、養育費の支払期限は「子供が成人するまで」と曖昧に表現するのではなく「子供が満18歳になる月の末日まで」などと具体的に明記しましょう。

なお、作成した公正証書に執行力を持たせるために、必ず「強制執行認諾文言」を記載しておくよう、くれぐれも注意してください。

現実的に支払い可能な内容とする

相手の支払い能力を大幅に超えた養育費や慰謝料、あまりに一方的な財産分与などを定めても、後に履行されないおそれがあります。相手が合意すれば公正証書化は可能ではありますが、現実的に支払えない内容では、トラブルを増やしてしまいます。

強制執行できるのは金銭支払いだけ

公正証書とすることで強制執行できるのは、金銭債権のみです。たとえ公正証書にしても、不動産や動産の引き渡し、子供の面会交流といった内容については強制的に実現することはできません。

相手の財産を調査しておく

強制執行による差押えの対象財産は、不動産(土地や建物)、動産、債権(預貯金、給与など)があります。いざ強制執行する際、すぐに押さえられるよう調査し、相手の財産を把握しましょう。離婚後の強制執行でよく用いられる給与の差押えでは、相手の勤務先を特定すれば足ります。

まだ同居中であれば、自宅に届く郵送物などを確認することで、どこの銀行に預貯金があるかを知ることができるケースもあります。

「相手の財産を調べる方法」の解説

公正証書作成を弁護士に依頼するメリット

次に、公正証書の作成を弁護士に依頼するメリットを解説します。

弁護士に依頼すれば、公正証書の内容を法的に適正なものにすると共に、作成手続きをスムーズに進められます。作成後に未払いが生じたときも、迅速に対応可能です。協議離婚は自分で進める人も多いですが、公正証書を必要とするケースは弁護士に任せるのがお勧めです。

弁護士費用の相場は、離婚協議から任せる場合は60万円〜80万円程度、離婚協議書の作成のみ任せる場合は10万円〜20万円程度が目安です。

法的に適正な内容で作成できる

弁護士に作成してもらうことで、法的に適正な内容の文書とすることができます。

公正証書の元となる離婚協議書には、財産分与、養育費、慰謝料など、法的に難しい配慮を要する金銭請求に関する条項が記載されます。そのため、法律の専門家である弁護士の助言が役立ちます。弁護士のアドバイスは、協議書作成前の話し合いの段階から聞くのがよいでしょう。

「離婚相談の準備とメモ」の解説

公正証書の作成を代行してもらえる

弁護士に依頼すれば、公正証書の作成に必要な準備をサポートしてもらうことができ、当事者の負担を軽減することができます。また、書類の作成だけでなく、公証人との調整をスムーズに行い、作成当日も代わりに公証役場に出向いてもらうことができます。

夫や妻が公正証書の作成に協力的でない場合にも、弁護士を窓口として交渉することで、話し合いを進めやすくなります。

「相手が弁護士に依頼したら直接交渉は禁止?」の解説

未払いがあった場合に迅速に対応できる

公正証書を作成して離婚した後になって、相手が合意内容を履行しないときも、弁護士が付いていれば迅速に対応できます。強制執行は、煩雑な法的手続きが必要となるものの、速やかに行わなければ財産を隠され、逃げられてしまう危険があります。

支払いが遅延したり、相手が合意内容を否定してきたりしたときは、速やかに内容証明を送付すると共に、強制執行手続きを進めることが重要です。すぐ動けるよう、弁護士にいつでも連絡できる体制を整えておいてください。

離婚協議書を公正証書にする際によくある質問

最後に、離婚協議書を公正証書にする際によくある質問を解説します。

離婚協議書と公正証書の違いは?

離婚協議書は、夫婦で合意した離婚条件を記載する書面であり、証拠としての効力はあるものの、裁判を経ないと権利を強制的に実現することはできません。

一方、公正証書は、公証人が内容を確認し、認証した公的な文書であり、金銭の支払いについては「強制執行認諾文言」を含むことで裁判を経ずに強制執行が可能になります。この違いからして、公正証書の方が法的効力が強く、離婚後のトラブルを未然に防ぐ手段として有効性の高いものとなります。

公正証書でない離婚協議書の効力は?

公正証書でない離婚協議書にも法的な効力はありますが、主に「証拠」としての役割に留まります。そのため、相手が約束通りに履行しないときは、訴訟を起こして判決を得なければ、強制的に権利を実現することができません。

離婚後の給付が予定されていないケースなど、争いの少ない場合は、公正証書化までは必要ないこともあります。

公正役場には夫婦2人で出向く必要がある?

原則として、離婚協議書を公正証書にするには、夫婦双方が公証役場に出向いて、署名押印をする必要があります。

ただし、一方が出向くことが難しい場合、委任状を交付すれば代理人を立てる事もできます。弁護士に依頼すれば、合わせて文書内容も確認してもらうことができます。多忙な場合のほか、DVやモラハラがあって直接対面できないケースでも有効です。

公正証書に相手が応じないときは?

公正証書は夫婦の合意が必要なので、相手が応じないときは作成できません。ただ、離婚条件がまとまったのに「公正証書にしたくない」と言ってくる相手は、将来に未払いを起こす可能性が相当程度高いと考えるべきです。

離婚後に公正証書を作成できる?

離婚後でも、公正証書を作成することは可能です。

例えば、離婚時には十分な話し合いをしていなかったケースや、離婚後に請求を確実なものとしたい場合に、離婚後でも公正証書を作ることは有効です。

ただし、離婚後は、相手が非協力的な態度を取る可能性が高く、公正証書の作成は決して容易ではありません。特に、離婚条件の履行について既にトラブルが発生してしまっていると、公正証書作成のハードルは相当高いでしょう。したがって、離婚が成立する前に作成することを強くお勧めします。

まとめ

今回は、離婚協議書を公正証書化する方法について解説しました。

離婚協議書を公正証書にすれば、裁判なしに強制執行(財産の差押え)をすることができる大きなメリットがあります。離婚を成立させる前に作成するべきものなので、離婚協議が合意に達しそうな夫婦は、将来に履行されない危険がないかどうか、よく検討してください。

離婚協議書の内容が不安なときや、公正証書にすることにハードルを感じるとき、弁護士に依頼してサポートを受けるのがお勧めです。離婚条件に争いがあったり、相手が公正証書化に応じなかったりするときも、弁護士を通じて交渉し、プレッシャーをかけることができます。

- 離婚協議書を公正証書にすれば、裁判を経ることなく強制執行できる

- 公正証書を作るプロセスは、離婚協議書に合意した後で、公証役場で手続きする

- 離婚協議書を公正証書にするときは、必ず離婚届の提出前に行うべき

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

協議離婚は、夫婦の話し合いで離婚条件に合意し、離婚届を提出することで成立します。この手続きは比較的簡単で迅速に進められる一方、難しい法律問題があっても自分達で乗り越えなければなりません。

合意内容が曖昧なままだと後にトラブルが生じるおそれがあるので、「協議離婚」の解説を参考にして進めてください。