相手が精神病(精神疾患)のとき、支え合うのが難しいなら離婚を決断せざるを得ません。真摯に治療に取り組んでも、心が折れてしまう夫婦は少なくありません。

夫婦は法律上、互いに助け合う義務があるので、病気だからといってすぐ離婚できるわけではありません。離婚の原因となる精神病には、うつ病、統合失調症、認知症などがありますが、症状の重さや治療経過などによっても、離婚できるかどうかはケースバイケースです。

「強度の精神病」は裁判で離婚が認められる理由(法定離婚事由)の一つですが、これに該当するのは重大なものに限られるので、慎重に進める必要があります。

今回は、配偶者が精神病を患い、離婚を考えている方に向けて、適切に対処するためのポイントを解説します。

- 相手(夫または妻)の精神病が強度で、回復困難なら離婚は可能

- 精神病を理由に離婚するには、医師の診断書などの証拠を準備する

- 精神病の原因が自身のDV・モラハラにあるなどと責任追及されないよう注意する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

精神病を理由に離婚できる?

はじめに、精神病(精神疾患)を理由に離婚できるかについて解説します。

相手(夫または妻)が突然攻撃的になったり、感情が不安定で涙を流したり、予想外の異常行動が目立つとき、精神病を疑うことがあります。しかし、夫婦には互いに助けあう義務があるため、相手が精神病になったからといって、離婚できるとは限りません。

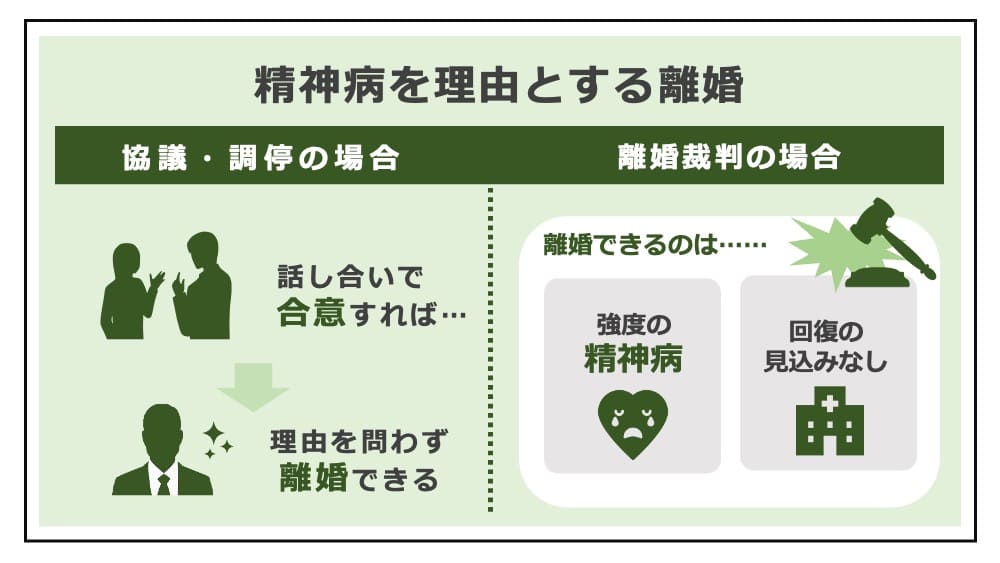

相手が離婚に同意する場合

配偶者が離婚に同意するなら、精神病(精神疾患)を理由に離婚することができます。協議離婚、調停離婚は、双方の合意さえあれば、理由を問わず離婚できるからです。ただし、重度の精神病で正常な判断ができないときなど、症状によっては話し合いが難航します。精神病で働けず、経済的な自立が困難だと、将来の生活不安から離婚を拒絶される例もあります。

このとき、一方的に有利な条件を提示しても、協議離婚は難しいでしょう。最悪は、「錯誤」(民法95条)を理由に離婚の取消しを主張されるおそれもあります。トラブルを避けるには、精神病になった配偶者の生活を保障する内容で、離婚協議書を作成することが有効です。

「離婚協議書の書き方」の解説

相手が離婚に同意しない場合

相手が離婚の話し合いに同意しないとき、協議・調停では解決できず、離婚裁判(離婚訴訟)に進みます。離婚裁判では、民法770条の定める法定離婚事由があれば、相手が拒んでも、裁判で離婚することができます。

民法770条(裁判上の離婚)

1. 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。2. 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

民法(e-Gov法令検索)

精神病を理由に離婚を求めるときは、法定離婚事由のうち「強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」(民法770条1項4号)にあたるかどうかがポイントです。精神病が軽度であったり、治療による回復が見通されたりする場合は、離婚は認められません。

精神病で弱ったときこそ夫婦が助け合うべきで、裁判例でもかなり厳格に判断されます。生活面・経済面の支援なく離婚されて窮地に陥るのを避けるため、法定離婚事由に該当する精神病は相当強度のものに限ると考えられています。裁判例は次のように述べ、相手が精神病にかかってもすぐに離婚はできず、今後の療養や生活に具体的な方策が講じられ、将来の見通しが確保されている必要があるものと判断しています(最高裁昭和33年7月25日判決)。

「諸般の事情を考慮し、病者の今後の療養、生活等についてできる限りの具体的方途を講じ、ある程度において、前途に、その方途の見込のついた上でなければ、ただちに婚姻関係を廃絶することは不相当と認めて、離婚の請求は許さない。」

最高裁昭和33年7月25日判決

「法定離婚事由」の解説

措置入院させることができるか

精神保健福祉法の「措置入院」は、精神病の患者に対して入院を強制する行政の制度です。

配偶者の精神病が相当重度なとき、措置入院の対象となることがあり、この場合は本人の同意がなくても医師の診察を受けさせることができます。

ただ、措置入院の対象となるのは、重度の精神病で、自傷や他害のおそれが強い場合に限られます。例えば、精神病になった夫が自殺を企図したり、妻が子供を虐待したりといった現実的な危険があるケースは、措置入院により解決できる可能性があります。

「離婚までの流れ」の解説

精神病で離婚が認められるかの判断基準

精神病(精神疾患)を理由に離婚が認められるには、「強度」で「回復の見込みがない」状態であることが必要です。この点に関する判断基準について、以下で詳しく解説します。

医師の見解を尊重する

精神病(精神疾患)の内容や重さの判断は、医師の見解が尊重されます。相手の精神病が、裁判で離婚を認められるほど「強度」で「回復の見込みがない」かどうかを確認するため、主治医などの医学的な判断を仰ぐ必要があります。

民法における「精神病」は、医学的には様々な疾患を含みますが、離婚のきっかけになりやすいものには、以下の病気が挙げられます。

- 統合失調症

- うつ病

- 適応障害

- 認知症(アルツハイマーなど)

これらの病気が、医学的に見て回復が困難な状態であると判断される場合、裁判で離婚が認められる可能性があります。入院しているという事情だけで直ちに離婚できるとは限りません。なお、精神病に似た例として、アルコール依存症や薬物中毒のケースは、「強度の精神病」(民法770条1項4号)ではなく「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(同5号)として扱うのが一般的です。

夫婦関係に与える影響の大きさ

精神病(精神疾患)が、法定離婚事由と認められるには、夫婦関係を破綻させるほどの深刻な影響を及ぼしている必要があります。裁判所も、夫婦の精神的つながりが残っており、協力して乗り越えようとする気持ちがあるときは、相当重度の精神病でも離婚原因に該当しないと判断しています。

そのため、夫婦の一方(特に、精神病にかかってしまった側)が結婚生活を継続したいという思いが強いときや、実際に協力して乗り越えようとしている最中などは、まだ支えあってやり直せると判断されやすく、裁判で離婚を認めてもらうのが難しい傾向にあります。

従前の経過

精神病(精神疾患)が「強度」で「回復の見込みがない」と判断されるには、従前の経過も重要な判断要素となります。

症状がどのように継続していたか、治療が行われているか、配偶者や家族が治療にどれほど協力したかといった事情により、離婚を認めてよい状況かどうかが変わるからです。十分に看病し、治療を継続してもなお、長期にわたって疾患が回復せず、これ以上は限界だという段階に至って初めて、裁判で離婚することができるわけです。

そのため、精神病による離婚を検討するときは、相手に医師の診察を受けさせ、治療の可能性を探る努力が必要です。

「離婚に強い弁護士とは」の解説

離婚後の展望

精神病(精神疾患)を理由に離婚を求めても、離婚後の生活が立ち行かなくなるおそれがあるときは、裁判所は離婚を認めません。「見捨てた」と評価されないよう、離婚後の生活基盤を整えるための計画を示すことが、裁判離婚を成立させる重要なポイントとなります。

- 離婚後も定期的に生活費を支払う

- 精神疾患の治療施設への入所を手配する

- 相手の実家での療養が可能かどうか調整する

- 行政の支援制度を利用し、必要な手続きをする

精神病を理由として、早期の離婚を望むなら、離婚後の生活についての配慮を示すことが大切です。経済的な面では、離婚条件についてある程度譲歩し、相手が生活に困らないよう手厚い保障を提供するのが効果的です。慰謝料や財産分与が少額に留まるケースでも、扶養的財産分与を検討することで、裁判所の判断が有利になる可能性があります。

「離婚に伴うお金の問題」の解説

精神病を理由に離婚するための事前準備

次に、精神病(精神疾患)を理由とした離婚の事前準備について解説します。

精神病を理由に裁判で離婚を認めてもらうには、「強度の精神病で回復の見込みがないとき」(民法770条1項4号)に該当することが必要で、その判断は裁判所で厳格に行われます。そのため、精神病を理由に離婚を求める際は、事前準備をしっかりと整えることが重要です。

必要以上に刺激しない

配偶者が精神病(精神疾患)を患っている場合でも、判断能力に問題がないなら、相手の同意を得て協議離婚を成立させることができます。協議離婚や調停離婚なら双方の合意で離婚できますが、裁判離婚だと勝訴しなければ離婚できず、手続きが複雑で時間もかかります。

そのため、必要以上に刺激して、感情的な対立を深めることは避けるべきです。対立が激化すると、精神病も悪化し、離婚が更に難しくなるおそれがあります。特に、軽度の精神病で相手に自覚がない場合は、病状を強く指摘すると話し合いが進まなくなるおそれがあります。

離婚協議の序盤から相手を刺激しないよう配慮することで、スムーズに進めることができます。

「協議離婚の進め方」の解説

医師の診察を早めに受けさせる

精神病(精神疾患)を理由とする離婚では、医学的な診断が不可欠です。配偶者の精神病が疑われるときは、医師の診療を受けさせることが大切であり、夫婦関係が悪化する前なら、病院へ付き添うといった対応も有効です。

一方で、離婚協議が始まると夫婦の意見は対立し、医師の診察を受けてもらうのは難しくなります。症状が軽度だったり、相手が「ストレスの原因は配偶者だ」と考えていたりすると、通院を勧めても拒否されるでしょう。そのため、精神病を疑った段階で早めに診療を促すことが大切です。

離婚の話が始まるより前に医師の診療を受けた記録があることは、精神病が強度で長期間続いている証拠としても役立ちます。また、夫婦間のストレスが原因であると主張されるリスクを軽減する効果もあります。

復縁を目指すときの対応

精神病(精神疾患)になった夫や妻との生活を続けるなら、一緒に病気を乗り越える必要があります。医師の診察を受け、適切な治療を進めるのはもちろん、夫婦間のストレスや、自身の不倫・浮気、DV・モラハラなどが原因であると指摘された場合は、それらの問題を特定し、自身の行動を改善しなければなりません。不用意な行動は関係を更に悪化させ、離婚を早めるおそれがあります。

復縁を目指す際には、自分も精神科や心療内科を受診したり、夫婦でカウンセリングを受けたりといった方法が役立ちます。

「復縁したい人が理解すべき全知識」の解説

精神病で離婚するときの注意点

最後に、精神病(精神疾患)を理由とした離婚を進めるとき、注意すべきポイントを解説します。

妻の精神病と子の親権問題

妻の精神病(精神疾患)を理由に離婚しようとするとき、子供の親権が大きな懸念となります。

一般に、親権は母親(女性側・妻側)に有利で、特に幼い子は「母性優先の原則」によって、父親(男性側・夫側)が親権を得るのは非常に難しいとされます。たとえ妻が精神病でも、育児ができる状態なら、親権の判断に影響しないのが原則です。ただし、強度の精神病で育児が困難なときや、病気が原因でDVや虐待をしているときは、父親に親権が認められる可能性があります。

「父親が親権を取る方法」の解説

別居するときの注意点

精神病(精神疾患)が法定離婚事由に該当しないケースでも、別居期間が長引くことで夫婦関係が破綻していると評価できれば、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。そのため、早期に別居することが離婚への近道となります。

ただし、相手が精神病で生活が困難な状態に陥ってしまった後で別居することは、「悪意の遺棄」とされ、むしろあなたに離婚の責任があると主張されるリスクがあります。離婚に向けた別居を検討する際は、相手の疾患が軽度な段階で進めることが重要です。

「離婚前の別居の注意点」の解説

判断能力を失った場合の対応

配偶者が強度の精神病(精神疾患)によって、離婚手続きを自分で進める判断能力を失った場合、特別な対応が必要です。うつ病が悪化して無気力状態になり、意思決定すらできない人もいます。

離婚のような家族の問題は、本人の気持ちを尊重して決めるべきです。しかし、強度の精神病によって判断能力を失っているときは、成年後見の申立てを行って後見人を選任し、後見人を相手に離婚裁判をすることが必要です(人事訴訟法14条1項)。なお、後に離婚を考えているとき、配偶者は後見人に選任されることはできません。

既に夫婦間で自分が成年後見人に選任されているときは、成年後見監督人を相手方として離婚訴訟を提起します(人事訴訟法14条2項)。

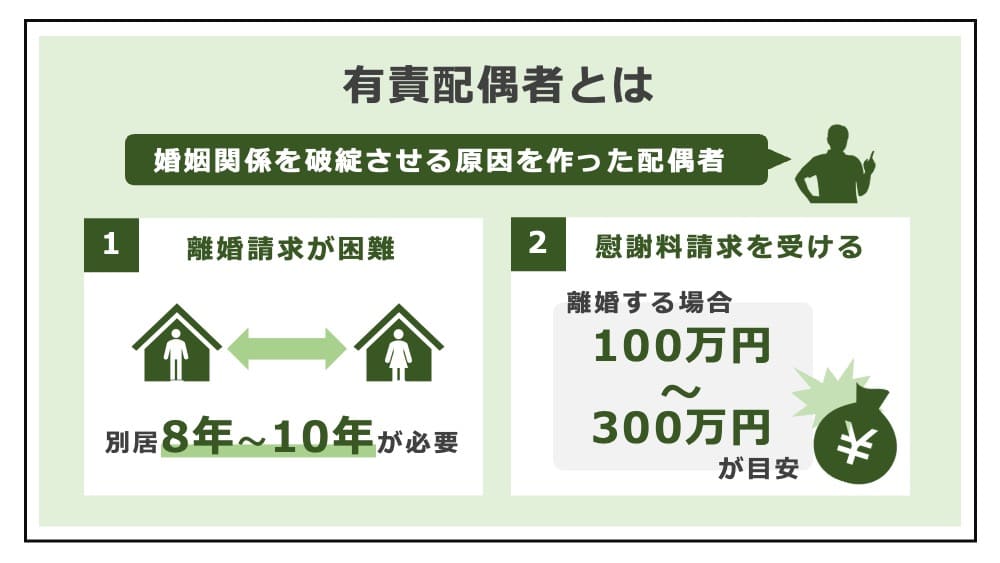

精神疾患の責任が自分にある時の対応

配偶者の精神病が、あなたの行動によるものだと考えられる場合、離婚を認めてもらうのは非常に困難です。例えば、以下のケースが該当します。

- あなたの不倫発覚をきっかけに精神病を発症した場合

- 重大なDV・モラハラが原因である場合

有責配偶者(夫婦関係の破綻に責任のある側)からの離婚請求は裁判では認められにくくなります。責任のある側が離婚を求めるのは身勝手だとされるからです。

特に、相手が精神病になり、離婚後の生活基盤が整っていないほど、その主張の身勝手さが際立ちます。そのため、精神病の責任が自分にあるときは、より一層献身的に介護を行い、それでもなお回復が難しく夫婦生活を続けていけないことを裁判所に理解してもらう必要があります。

まとめ

今回は、夫や妻が精神病(精神疾患)になった際の離婚問題について解説しました。

精神病を理由に離婚を検討する場合、相手が拒否しても離婚できるかどうかは、精神病の症状の内容や程度、回復の見込みなどを総合的に判断しなければなりません。夫婦関係が悪化して離婚に進んでいる中では、協力して治療を進めることが難しいことも多く、場合によっては夫婦間のストレスが精神病の一因となることもあります。

まずは、相手を刺激しないよう配慮しながら、精神科や心療内科の受診、カウンセリングを促すことから始めてください。配偶者に精神病を疑わせる症状があるとき、通常以上に離婚協議の進め方には配慮を要します。精神病を理由とした離婚に悩む方は、ぜひ弁護士に相談してください。

- 相手(夫または妻)の精神病が強度で、回復困難なら離婚は可能

- 精神病を理由に離婚するいは、医師の診断書などの証拠を準備する

- 精神病の原因が自身のDV・モラハラにあるなどと責任追及されないよう注意する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

離婚問題を迅速に解決するには、離婚理由(離婚原因)についての知識が重要です。裁判では不貞やDV、悪意の遺棄などの一定の事情がなければ離婚が認められないところ、交渉や協議でもこれらの事情が重視されます。

「離婚理由」の詳しい解説を理解し、戦略的に進める参考にしてください。