財産分与について相手と争いがあり、話し合いでは合意が難しいときの解決手段が、家庭裁判所で行われる「調停」です。財産分与を調停の手続きで争う方法は、離婚時であれば「離婚調停」、離婚後であれば「財産分与請求調停」を利用します。

調停では、中立の立場の調停委員が、双方の主張を整理しながら円満な解決を目指します。相手が分与に反対したり、分与の対象財産や割合に争いがあるときも、話し合いを仲介してもらいながらスムーズに進められます。また、調停不成立となった場合も、離婚時なら「離婚裁判(離婚訴訟)」を提起し、離婚後なら「審判」に移行して裁判所の判断を仰ぐことができます。

今回は、財産分与の調停の基本的な流れと、調停手続きを有利に進めるために注意すべきポイントについて、弁護士が解説します。

- 財産分与が話し合いでは解決できないなら調停の手続きで争う

- 財産分与の調停は、離婚前は「離婚調停」、離婚後は「財産分与請求調停」

- 財産分与の調停を有利に進めるには、正確な申立書の作成が欠かせない

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

財産分与の調停とは

財産分与は、婚姻中に夫婦が共同で築いた財産を公平に分ける手続きです。

離婚時の夫婦の公平のための手続きですが、離婚時に決めるべき金銭的な条件の中でも高額化しやすく、大きな争いになることがあります。場合によっては離婚時に決まらず、早期離婚を優先した結果、財産分与の問題が離婚後に残ってしまう家庭もあります。

財産分与の調停は、家事調停の一種で、家庭裁判所において調停委員が当事者の交渉を仲介して合意を目指す法的手続きです。家庭のトラブルは、通常は夫婦間の話し合い(協議)による解決を試みますが、合意に達しないときは調停が有効な解決策となります。

離婚前の場合は「離婚調停」

離婚前の段階で、財産分与について「調停」で争うには、「離婚調停」を利用します(正式名称を「夫婦関係調整調停(離婚)」と呼びます)。

この離婚調停では、財産分与をはじめ、親権や養育費、慰謝料、面会交流など、離婚に伴う全ての条件を話し合うことができます。そのため、「離婚するかどうか」に争いのあるケースや、希望する離婚条件に大きな乖離があるケースなど、離婚の協議がうまく進まず合意に至らない場合に、家庭裁判所は、離婚調停を申し立てます。

「双方とも離婚は同意している」と言っても、現実問題として、離婚時の条件がまとまらなければ離婚を成立させることができません。特に財産分与は、婚姻期間が長いほど対象となる財産も多く高額になるため、大きな争点となりがちです。そのため離婚調停では、調停委員が間に入り、財産分与を含む様々な離婚条件についての調整を図ります。

離婚調停で合意に達すれば、その内容に基づいて調停離婚が成立しますが、調停不成立となった場合は、離婚を求める側が「離婚裁判(離婚訴訟)」を提起します。

「離婚時の財産分与」の解説

離婚後の場合は「財産分与請求調停」

離婚が成立した後でも、離婚時に財産分与を決めていなかったときは、離婚後の請求が可能です。この場合には、「調停」で争うには「財産分与請求調停」を申し立てます。

財産分与請求調停の目的は、あくまで「財産分与」の条件に絞られます。離婚調停とは違って財産分与のみを求める調停なので、その他の条件(例えば養育費や慰謝料など)を求める場合は同じ手続き内で審理できず、別の調停や訴訟が必要です(なお、子供の保護の観点から、親権については離婚時に決めなければなりません)。

この財産分与請求調停でも、調停委員が双方の資産や負債の状況を確認して、話し合いを仲介しながら合意を目指す点は共通です。合意に至らないときは、審判に移行し、家庭裁判所の判断により適正な分与額を決めてもらうことができます。

なお、離婚後の財産分与請求調停は、離婚成立日から2年以内に申し立てなければなりません(民法768条2項但書)。この期間は「時効」ではなく「除斥期間」とされ、2年経過すると権利が消滅してしまいます。

「離婚後の財産分与」の解説

財産分与を調停で請求すべきケースとその理由

次に、財産分与について調停を利用すべき状況とその理由を解説します。

財産分与の問題を夫婦間で直接解決しようとしても、感情的な対立があったり、一方が財産を隠蔽していたりして話がまとまらないケースもあります。この場合、速やかに調停を申し立てた方が、結果的に早く合意できる可能性があります。

- 感情的対立が激しいとき、第三者の介入で冷静な話し合いが可能

夫婦間では感情が先行し、合理的な考えができないとき、調停委員の客観的な意見が役立ちます。調停なら、法的な観点を踏まえた分与の方法を提案してもらえます。特に、離婚時の財産分与は感情的な抵抗が強いことが多いです。 - 相手と直接対面したくないとき、精神的な負担を軽減できる

夫や妻と対面して話すのがストレスとなるとき、調停であれば、顔を合わせることなく意見を交換したり調整したりすることが可能です。精神的な不安を緩和して建設的な議論ができると共に、DVやモラハラの被害を未然に防ぐことができます。 - 相手が非協力的なとき、調停調書による強制執行が役立つ

調停で合意に至ると、その内容は「調停調書」に記録されます。調書に定めた約束に違反すると、強制執行で財産を差し押さえることができるので、将来相手が未払いとなるおそれのあるときには強力な武器となります。 - 財産隠しが疑われるとき、正確な把握に役立つ

財産分与の対象となる財産を減らせば、分与額を下げることができます。そのため、相手の財産隠しが疑われるときは話し合いではまとまらず、調停に移行して法的な手続きで財産開示を求める方が公平です。

以上のように、財産分与に関する協議が難航してしまうときは、調停を利用するのがお勧めです。調停には一定の費用と期間がかかるものの、話し合いがうまく進まない理由や原因があるなら、調停にした方が結果的に早く、納得できる解決に繋がります。

「協議離婚の進め方」の解説

財産分与の調停の手続きの流れ

次に、財産分与の調停手続きの全体の流れを、各ステップごとに解説します。調停は、離婚や財産分与を求める側の申立てによって始まり、成立もしくは不成立により終了します。

利用すべき調停手続き

前述の通り、財産分与の請求タイミングによって、利用すべき調停手続きの種類が異なるので注意が必要です。

- 離婚前の場合

「離婚調停」(正式名称:「夫婦関係調整調停(離婚)」)を申し立て、離婚と同時に、財産分与を含めた様々な離婚条件をまとめます。 - 離婚後の場合

「財産分与請求調停」を申し立て、専ら財産分与の条件について話し合います。離婚成立から2年以内に申し立てる必要があるので、早めに手続きしましょう。

財産分与の調停を申し立てる方法

調停を開始するには、管轄の家庭裁判所に、必要な書類と手数料を準備し、提出します。

管轄の裁判所

通常、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。そのため、離婚や別居によって相手が遠方に住んでいるときは、移動にかかる時間や交通費を考慮する必要があります(なお、現在では、電話やリモートによる調停を利用できる場合もあります)。

なお、相手と合意できる場合は、その合意した裁判所にも管轄が生じます。

申立てに必要な書類

財産分与の調停を申し立てる際に必要となる書類は、主に次の通りです。

- 申立書

離婚前は「夫婦関係調整調停(離婚)の申立書」、離婚後は「財産分与請求調停の申立書」を使用します(裁判所HP:「夫婦関係調整調停(離婚)の申立書」の書式、「財産分与請求調停の申立書」の書式) - 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)

離婚後の財産分与請求調停では、夫婦の一方が除籍された記載のある戸籍を提出します。 - 財産目録

財産分与の対象となる夫婦の共有財産を整理し、リストにまとめた表。 - その他の添付書類

事案や財産の内容によって、預貯金通帳のコピー、不動産の登記簿謄本、固定資産税評価証明書、株式に関連する資料などの提出を求められることがあります。

なお、財産分与の調停を有利に進めるには、どのような証拠を提出するかが決定的に重要なので、申立て前に弁護士に相談し、アドバイスを得るのがお勧めです。

申立てに必要な費用

離婚調停、財産分与請求調停のいずれも、申立て時には申立手数料(収入印紙代)1,200円と、裁判所との連絡用の郵便切手(通常1,000円〜2,000円程度)の予納が必要です。

財産分与の調停は複雑な手続きであり、高額な支払いが予想される場合には激しい争いとなるケースもしばしばです。弁護士のサポートを受けながら有利に進めるべきであり、その際にかかる弁護士費用の相場は80万円〜100万円程度が目安です。

「離婚の弁護士費用の相場」の解説

調停の進行と期日の流れ

申立てが受理されると、以下の流れで調停手続きが進行します。

呼び出しと初回期日

申立て後、1~2週間程度で家庭裁判所から調停期日の案内が届きます。指定された日時に裁判所に出向くと、相手方も呼び出されており、それぞれ別の待合室で待機します。

調停期日は、申立ての受理から1ヶ月後程度となる例が多いです。

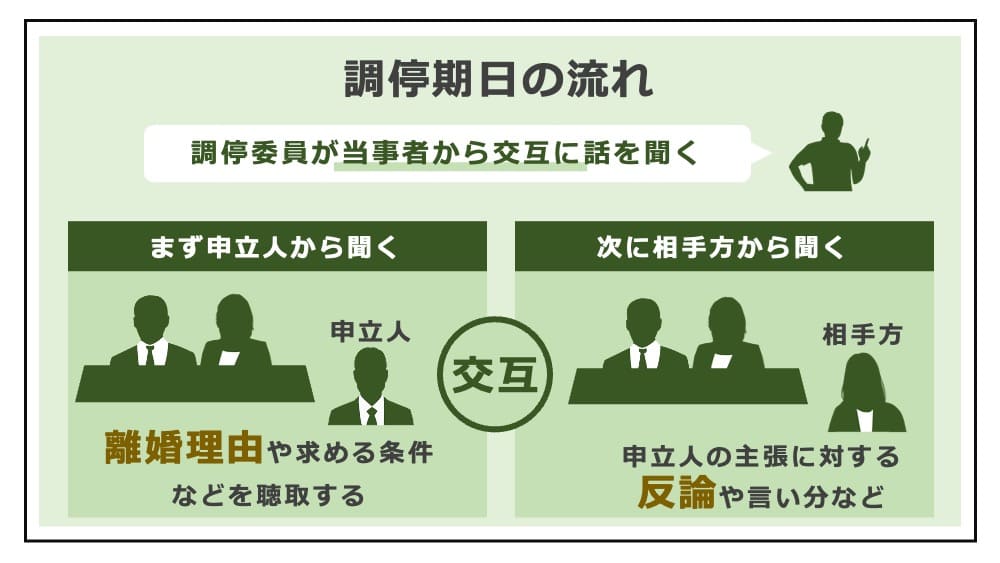

調停委員による調整が行われる

調停は、中立な立場の調停委員が間に入って、進行を行います。

申立人と相手方が、交互に委員と対面して話をし、主張を伝えたり反論したり、証拠を示したりして合意形成に向けて進めます。

「調停委員を味方につけるには?」の解説

複数回の期日が開催される

1回の調停期日で解決することは少なく、追加の期日を調整し、複数回にわたって実施されます。平均的には3〜5回の期日が行われ、3ヶ月〜6ヶ月程度で解決することが多いですが、争いの程度によっては長期化するケースもあります。

「離婚調停の流れ」の解説

合意が成立する場合は調停調書を作成する

財産分与や離婚について双方が合意すると、調停成立となります。

調停成立となった場合はその内容が調停調書に記載され、調停手続は終了します。離婚調停の場合、その後に離婚届を提出します。財産分与請求調停の場合は、財産分与を具体的に実行します。

調停調書には強制執行力があるので、相手が従わないときでも財産を差し押さえることで履行を担保できます。

調停不成立となる場合

調停で話し合いが合意に至らないときは、調停不成立となります。

調停不成立の場合、離婚調停であれば、強く離婚を希望する側が離婚裁判(離婚訴訟)を申し立てるかどうかを選択します。財産分与請求調停であれば、自動的に審判に移行して、裁判所の判断を仰ぐことができます。

「離婚調停の不成立」の解説

財産分与の調停にかかる期間の目安

財産分与の調停手続きにかかる期間は、およそ3ヶ月〜6ヶ月が目安です。

ただし、事案の内容や当事者間の状況、家庭裁判所のスケジュールなどによっても異なります。財産分与の調停では、対象財産や割合、双方の貢献度などが議論されますが、双方が主張や反論を繰り返し、まとまらない場合は次回期日を設定します。そのため、1回では合意形成に至らないときは2回目、3回目と次の期日を指定して続行します。そして、この期日1回ごとに、1ヶ月程度の準備期間が設けられます。

調停期日は、平均的には3〜5回程度となる例が多いですが、主張や反論の内容によっては長期化するケースも少なくありません。特に、次のような事情のる事案は複雑化し、双方の意見がまとまらずに長引くおそれがあります。

- 対象となる財産の数が多い

- 高額の支払いが予想される

- 離婚に伴う感情的な対立が大きい

- 相手がモラハラ気質である

- 一方が独自の主張に固執している

これに対して、シンプルな争いであったり、一方が譲歩や妥協を示すことができたりする場合には比較的早く終わることもあります(ただ、そのようなケースは話し合いでまとまると予想され、財産分与が調停にまで発展している場合は相応の期間がかかることを覚悟すべきです)。

期間をかけてもどうしてもまとまらないときは、調停を不成立とし、裁判や審判に進む方が結果的に早いこともあります。

「離婚までの流れ」の解説

財産分与の調停を有利に進めるためのポイント

次に、財産分与の調停を有利に進めるためのポイントを解説します。

財産分与で獲得できる額を増やすには、「財産分与の対象となる財産を増やす」か、「分与の割合を変更するか」のいずれかの方針となります(被請求側の場合にはその逆)。

隠された財産を調査する

第一に、隠された財産を調査することです。

特に、離婚後に財産分与請求調停を起こすとき、離婚から時間が経過していると、相手の財産が把握しきれずに損してしまうことがあります。相手が意図的に財産を隠すケースもあります。財産分与の対象となるものを見逃しては、有利に進めることはできません。

相手の財産状況を正確に把握するために、任意に開示請求をするだけでなく、家庭裁判所に調査嘱託を申し立てるなど、正しいやり方を理解して調査することが、公平な分与の近道です。

「相手の財産を調べる方法」の解説

分与割合について有利な主張をする

次に、分与割合について有利な主張を理解しておいてください。

財産分与においてどの財産が分与対象となり、どのような割合で分割されるか、家庭裁判所の判断は過去の裁判例などで知ることができます。基本的には夫婦の公平の観点から、分与割合は「5:5」、つまり、2分の1ずつとするのが実務です。

この基準は、財産分与の調停における調停委員も参考にするので、例外的に修正を求めるなら、自身が財産分与に大きく貢献したことを十分立証しなければなりません。

「財産分与の割合」の解説

自身の貢献や寄与を主張する

自身の寄与や貢献を主張することも重要です。

財産分与は、夫婦の離婚時の公平を維持するためにあるので、調停においては、婚姻期間中、財産形成にどれだけ貢献したかという点が争われることが多いからです。「収入がある」「貯蓄をした」といった直接的な金銭による貢献だけでなく、家事や育児、相手の仕事を支えるといった寄与もまた、重要な要素として考慮されています。

「離婚調停中にやってはいけないこと」の解説

財産分与の調停を弁護士に依頼するメリット

次に、財産分与の調停を弁護士に依頼するメリットを解説します。

財産分与の調停は、法的にも難しい争点を含むことが多いので、弁護士にサポートを依頼するのがお勧めです。

- 専門的な法律知識と経験に基づくアドバイスが得られる

財産分与の調停では、有利な方針や戦略を立てるために、法律や裁判例の知識を要することが多いです。例えば、対象となる財産の範囲、分与割合の変更などは、原則的なルールを覆すための工夫や努力が欠かせません。 - 正確な申立て書類を作成できる

財産分与の調停の申立書や財産目録は、定められた書式に従って正確に作成しなければ、裁判所に情報を正しく伝えられません。ミスや記載漏れがあると、手続きが遅れてしまったり、公平な解決ができなくなったりするリスクがあります。 - 感情を排除して交渉できる

財産分与の調停で、感情的な対立がハードルとなるとき、弁護士なら、冷静で客観的な視点から交渉をすることができます。これにより調停委員とのコミュニケーションも円滑になり、納得のいく解決に導いてもらうことが期待できます。 - 隠された財産を調査できる

財産分与が調停で争われるケースでは、相手が財産を隠していることがあります。弁護士は、必要に応じて家庭裁判所に調査嘱託を申し立てるなど、法的に正しい方法で証拠集めをし、財産の発見に尽力することができます。 - 強制執行など、その後の対応も依頼できる

財産分与の調停で合意に至っても、相手がその後に未払いとなったときは、調停調書に基づいて強制執行をする必要があります。弁護士に調停から依頼していれば、その後の対応についてもスムーズに依頼可能です。

以上のように、弁護士は依頼者の味方となり、その利益を最大化するサポートをします。

弁護士に依頼すれば、財産分与の調停に伴う不安を解消することができます。自分で進めるのは不安が大きいときは、まずは法律相談をして、弁護士の意見を聞いてみてください。

「離婚に強い弁護士とは?」の解説

財産分与の調停のよくある質問

最後に、財産分与の調停について、よくある質問に回答しておきます。

財産分与の調停と訴訟や審判の違いは?

調停、訴訟、審判はいずれも、財産分与に関する紛争を法的に解決する手段ですが、利用される場面や性質が異なります。

調停は、調停委員の仲介を通じて当事者が話し合い、合意を形成する手続きです。当事者同士よりは合意できる可能性が高いですが、あくまで話し合いにすぎず、相手が断固として拒否するときは不成立となります。

これに対し、訴訟や審判は、裁判所が法律や証拠に基づき、一方的に判断を下す強制的な手続きです。そのうち、離婚前の「離婚調停」の後に行われるのが裁判、離婚後の「財産分与請求調停」の後に自動的に移行するのが審判です。

なお、調停前置主義により、訴訟や審判の前に調停を経る必要があります。

調停でも財産分与を拒否されたら?

調停の場で財産分与の請求を拒否されたら、まずはその理由を確認してください。

相手の理由によっては、こちらの譲歩や妥協によって速やかに調停を成立させられる可能性もあります。客観的な証拠によって再反論や説得をすることで有利な解決を目指せるかもしれません。弁護士の助言を受けながら進めることで優位に立つことができます。

ただ、高額の財産分与を請求するケースなど、互いに譲れない場合は次の段階へ進みます。離婚前ならば離婚裁判(離婚訴訟)、離婚後なら財産分与請求の審判となります。

「離婚裁判の流れ」の解説

離婚調停における財産分与の位置付けは?

離婚調停は、離婚の成否や条件について話し合う調停手続きですが、その中で財産分与が話し合われることがあります。

離婚調停における財産分与は、高額になるケースでは大きな意味があり、その点が決まらないと離婚できない大きな支障となることがあります。一方で、親権などとは違って金銭による条件なので、中間的な合意をすることが可能であり、他の条件で揉めるときに調整する役割を果たすことがあります(例:養育費について減額する代わりに、離婚時の財産分与を多く渡すなど)。

なお、離婚後に財産分与を調停で争うときは、「財産分与請求調停」という別の種類の調停を利用します。

「離婚に伴うお金の問題」の解説

まとめ

今回は、財産分与を調停で争うケースについて解説しました。

財産分与について話し合いではまとまらない場合、家庭裁判所における調停手続きで争います。離婚前であれば離婚調停の中で他の離婚条件と共に、離婚後であれば財産分与請求調停を利用して請求することとなります。

離婚するとき、「早く離婚したい」という一心で財産分与をあまり深く考えずに進めてしまっていたとき、離婚後でも財産分与を請求できることを理解しておいてください。財産分与請求調停の手続きは複雑であり、法的に難しい争点が含まれることもしばしばです。証拠を整理し、有利に進めるためには、弁護士にサポートを依頼するのが賢明です。

- 財産分与が話し合いでは解決できないなら調停の手続きで争う

- 財産分与の調停は、離婚前は「離婚調停」、離婚後は「財産分与請求調停」

- 財産分与の調停を有利に進めるには、正確な申立書の作成が欠かせない

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

財産分与は、結婚期間中に形成された資産を整理し、公平に分割するための重要な手続きです。財産の評価方法や分割の割合などが争われると、法律知識に基づいた解決が必要となります。

トラブルを未然に防ぐために、以下の「財産分与」に関する詳しい解説を参考に対応してください。