不倫や家庭内暴力(DV)など、離婚の原因が自分にある場合、その人は「有責配偶者」とされます。有責配偶者であっても、「離婚したい」と考える人は少なくありません。

確かに、有責配偶者からの離婚請求は、裁判において原則として認められにくい傾向にあります。しかし、それでも「絶対に離婚できない」というわけではありません。夫婦双方が離婚に合意すれば「協議離婚」が可能ですし、合意に至らない場合でも、一定の条件を満たすことで、有責配偶者からの離婚請求が裁判所に認められる可能性もあります。

今回は、有責配偶者の立場にあっても離婚を望む方に向けて、知っておくべき重要なポイントを、弁護士が解説します。

- 自ら婚姻関係を破綻させた側である「有責配偶者」からの離婚は困難

- 長期の別居や相手の負担への配慮など、一定の条件があれば離婚可能

- 謝罪や配慮など、相手に対する誠意ある対応が、有責配偶者の離婚のポイント

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

有責配偶者とは

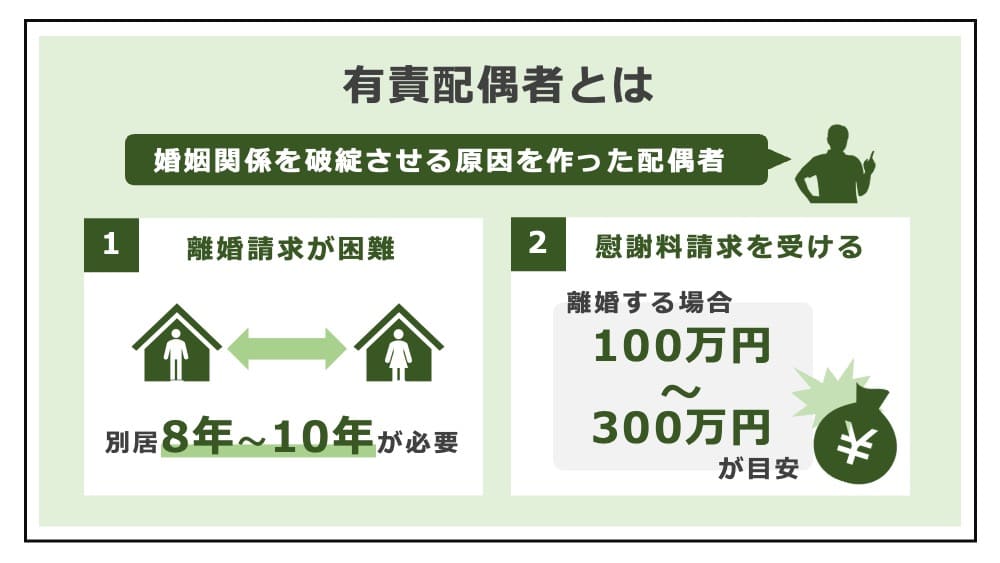

有責配偶者とは、婚姻関係を破綻させる原因を作った側の配偶者のことです。

この用語に法律上の明確な定義はありませんが、裁判例では「その事由につき専ら責任のある一方当事者」とされています(最高裁昭和62年9月2日判決)。民法770条1項は、不貞行為や悪意の遺棄など、離婚の理由となる「法定離婚事由」を定めており、これらの原因を生じさせた側が「有責配偶者」と呼ばれるわけです。

以下は、有責配偶者とされる典型的な行為の例です。

- 不貞行為

配偶者以外の異性と、自由意思に基づいて性的関係を持つこと。離婚原因として最も多く、有責性が認定されやすい事情です(民法770条1項1号)。 - 悪意の遺棄

正当な理由なく、配偶者との同居・協力・扶助の義務を果たさない行為。生活費を渡さない、勝手に家を出て戻らないなどが該当します(民法770条1項2号)。 - DV(ドメスティック・バイオレンス)

暴力や虐待など、配偶者の心身を傷つける行為。継続性や悪質さ、被害の深刻さなどによっては、「婚姻を継続しがたい事由」に該当します(民法770条1項5号)。

有責かどうかは、客観的な証拠に基づいて最終的には裁判所が判断します。

調停や訴訟の場では、どちらの配偶者により重大な責任があるのかが争点となることも多く、証拠をもとに個別具体的に検討されます。

例えば、一度の浮気でも有責とされる可能性はありますが、その後に相手が許し、夫婦関係を修復していたような事情がある場合には、総合的に考慮されます。裁判所は、離婚について「どちらか一方が100%悪い」と考えることは少なく、双方の言動や経緯も踏まえて判断します。

「離婚裁判で証拠がないときの対処法」の解説

有責配偶者からの離婚請求は認められる?

次に、有責配偶者の離婚請求が認められるかどうか、裁判所の考え方を解説します。

有責配偶者の離婚請求は原則として認められない

有責配偶者からの離婚請求は、通常の場合に比べて厳しく制限されます。

これは、自ら婚姻関係を破綻させた当事者が一方的に離婚を求めるのは道義的に許されない、という考え方が背景にあるためです。

民法770条1項は、不貞行為や悪意の遺棄など、一定の事情のある場合に離婚請求を認めており、有責配偶者による請求も禁止してはいません。それでもなお、裁判実務では、有責配偶者による離婚請求は原則として認められないとする運用がなされています。

例えば、最高裁昭和27年2月19日判決は、「夫が勝手に情婦を持ち、妻を追い出すことは俗にいう踏んだり蹴ったりであり、法はかくの如き不徳義勝手気侭を許すものではない」として、有責配偶者である夫による離婚請求を認めませんでした。

「妻が別れてくれない」の解説

例外的に離婚が認められる条件

もっとも、有責配偶者であっても、一定の条件を満たす場合には、例外的に離婚が認められることがあります。最高裁昭和62年9月2日判決は、以下の3つの要件を満たす場合に、有責配偶者からの離婚請求を認める旨を判示しました。

- 別居期間が、相当の長期間に及んでいること

- 夫婦の間に未成熟の子供がいないこと

- 離婚によって相手方が精神的、社会的、経済的に極めて苛酷な状況におかれるなど、離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がないこと

このうち、別居期間については、有責配偶者でも、8年〜10年以上の長期に及ぶ場合には、離婚が認められるケースが多いとされています。ただし、どの程度が「長期間」に該当するかは、夫婦の年齢や同居していた期間など、事情により異なります。

また、未成熟子がいる家庭だと、離婚が子の福祉に悪影響を及ぼすおそれがあるため、有責配偶者からの離婚請求は更に認められづらくなります。離婚によって相手が苛酷な状況におかれないかどうかも重要な判断要素であり、裁判所は、相手の年齢や健康状態、経済力、再婚の見込み、離婚後の生活状況などを総合的に考慮して判断しています。

実際の裁判例でも、判断は事案ごとに異なります。

- 別居期間8年で離婚を認めた例(最高裁平成2年11月8日判決)

- 別居期間9年でも離婚を認めなかった例(福岡高裁平成16年8月26日判決)

このように、同じような別居期間でも、個別の事情によって結論は異なるのが実情です。

なお、昭和62年の最高裁判決以降、裁判所は「積極的破綻主義」(婚姻関係が破綻している場合、その責任がいずれにあるかを問わず離婚は認める考え方)の立場をとり、近年は、従来よりもやや短い別居期間であっても離婚が認められる傾向にあるともいわれています。とはいえ、その判断はあくまでも個別の事情に基づいて行われるため、慎重な対応が必要です。

「離婚までの流れ」の解説

有責配偶者でも離婚したいときの対処法

次に、有責配偶者であっても離婚したいときの対処法について解説します。有責配偶者だからこそ、離婚を実現させるには、慎重に準備し、戦略的に進めなければなりません。

有責配偶者が離婚を成立させるための準備

有責配偶者が離婚を実現するには、通常のケースよりも入念な準備が必要です。

まずは、自分にどの程度の有責性があるのか、また、相手がどのような証拠を持っているのかを把握しましょう。不貞行為が原因なら、ラブホテルへの出入りを撮影した写真や動画、不倫相手とのSNSやメッセージの履歴などが証拠となります。現状を正確に整理することが、今後の対応方針を決める出発点となります。

別居を開始する際は、長期戦を見据えた準備が不可欠です。特に、収入の多い側であれば、相手方に婚姻費用を支払う義務が生じるので、事前に収支の計画を立てておくべきです。

また、有責行為があったとしても、相手への誠実な対応が後の交渉に影響します。謝罪の気持ちを伝え、今後の生活に配慮を示すことで、相手の態度が軟化する可能性もあります。

「別居しても離婚話が進まない」「不倫の証拠写真」の解説

有責配偶者が離婚請求を進める方法

有責配偶者が離婚を実現するには、協議、調停、裁判といった段階ごとに適切な対応が求められます。各ステップごとにポイントを解説します。

別居の開始

有責配偶者であっても、離婚を希望すること自体は仕方ないことです。

まずは別居を開始し、離婚について協議する姿勢を示すのが第一歩となります。

裁判では有責配偶者からの離婚請求は原則として認められませんが、話し合いで相手が同意すれば、協議離婚は可能です。過去の行為に対する誠意ある謝罪や、今後の生活を保障する提案などによって、同意を得やすくする努力をしましょう。

相手がどうしても離婚請求を拒否する場合、後の裁判では「別居期間の長さ」が重要な判断材料となります。そのため、離婚を決意したら早めに別居を開始するのが望ましいです。

「離婚成立に必要な別居期間」の解説

離婚協議の進め方

有責配偶者でも、相手が同意すれば協議離婚が成立します。

協議では、離婚の意思を伝え、財産分与や慰謝料、養育費などの条件について話し合います。ただし、有責性が明らかな場合、相手は簡単には離婚に応じないこともあります。このとき、感情的に迫るのではなく、誠実な謝罪と感謝の言葉を伝えることが大切です。その上で、次のような譲歩を示すことが、離婚への合意を得るための有効な手段となります。

- 相場より高額な慰謝料の支払い

- 不倫相手に対する慰謝料請求への協力

- 2分の1を超える財産分与の提案

- 相場を上回る養育費の支払い(金額や期間の延長など)

合意が得られた場合は、口頭の合意だけでなく、離婚協議書を作成し、紛争の蒸し返しを防ぎましょう。

「離婚協議書の書き方」の解説

離婚調停の申立て

協議でまとまらない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。

離婚調停では、中立的な調停委員を介して話し合いを行います。有責配偶者であっても、調停の申立て自体は制限されていません。調停委員には、自身の有責性を素直に認めた上で、夫婦関係が修復不能であることを冷静に説明し、理解を得ることが重要です。

「離婚調停の流れ」の解説

離婚裁判(離婚訴訟)

調停で合意に至らない場合、最終的には離婚裁判(離婚訴訟)を起こします。

裁判では民法770条1項に定められた「法定離婚事由」が必要です。また、その事情が自分側にある有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められません。

有責配偶者は、例外的に離婚できるケースに応じて、長期の別居期間が継続していること(8年〜10年が目安)、未成熟子がいないこと(いる場合には子への配慮)、相手の離婚後の生活が過酷な状況に陥らないようにすること、といった点について証拠を準備しましょう。これらの事情を総合的に判断した上で、有責配偶者であっても裁判離婚が認められる可能性があります。

もっとも、有責配偶者が訴訟で離婚を求める場合、手続きが長期化しやすく、精神的・経済的な負担が大きくなるため、十分な覚悟と準備が必要です。

「離婚裁判の流れ」の解説

相手が離婚に応じない場合の注意点

有責配偶者が離婚を望んでも、相手が応じないケースは少なくありません。焦りの感情に任せて不適切な行動を取れば、かえって状況を悪化させる危険があるので注意してください。

強引に離婚を進めようとするリスク

相手が離婚に同意してくれなくても、強引に話を進めようとするのは非常に危険です。

有責配偶者が一方的に離婚を迫ることで、相手の態度がますます強硬になり、今後の話し合いが一切進まなくなるおそれがあります。

頻繁な連絡や一方的な説得、脅迫的な発言といった言動は、モラハラや精神的DVと評価されることもあります。そうなると、元々の有責性だけでなく新たな非が加わり、離婚請求に対する裁判所の評価は一層厳しくなることが容易に予想できます。

冷静かつ誠実な対応を心がけ、相手の立場に配慮した行動をとることが、長期的には離婚の成立につながる近道となります。

「離婚調停を長引かせるメリット」の解説

慰謝料や財産分与を交渉材料にする

有責配偶者の立場でも、相手に離婚へ同意してもらうための方法として、慰謝料や財産分与を交渉材料にすることが考えられます。

通常、財産分与は、共有財産を2分の1ずつ分けるのが基本ですが、「早期に離婚してくれるなら、相場以上の財産分与に応じる」といった譲歩が有効な場合があります。また、不貞の慰謝料についても、100万〜300万円が相場とされていますが、これより高額な慰謝料を提示することで、相手が離婚に応じる可能性が高まることもあります。

長期間の別居に伴う婚姻費用の支払いや、裁判が長引くことによる経済的・精神的負担を考えれば、金銭的に一定の譲歩をすることで早期解決を図る価値は十分にあるといえるでしょう。

一方で、相手側にとっては、離婚が成立しない限り、婚姻関係が続く間は婚姻費用を受け取ることができます。そのため、「婚姻費用をもらい続ける方が得である」と判断するケースもあり、金銭的な条件交渉はそれぞれの損得を基準にして判断されることとなります。

「離婚に伴うお金の問題」の解説

モラハラと有責性の関係

離婚を巡る争いでは、互いに「相手こそが有責配偶者だ」と主張し合うケースも少なくありません。例えば、不倫を理由に夫が有責配偶者とされている一方で、夫側は「妻による日常的なモラハラや育児放棄があった」と反論するケースです。

このような場合、どちらの責任がより重大か、つまり、有責性の程度が争点となります。

ただし、「有責配偶者」というのは、単に口論が多かった、感情的な発言があったといった程度の事実だけで認定されるものではありません。家庭内のトラブルがあったとしても、それが婚姻関係の破綻につながるほど悪質な行為でなければ、有責配偶者とは扱われません。

つまり、「有責配偶者」と評価されるには、婚姻関係を著しく破綻させるほどの重大な行為があったかどうかが重要な判断基準となります。

「お互いにモラハラを主張するケース」の解説

有責配偶者からの離婚についての質問

最後に、有責配偶者からの離婚について、よくある質問に回答しておきます。

有責配偶者からの離婚請求を拒否できる?

有責配偶者からの離婚請求は、拒否することが可能です。

話し合いの段階では、明確に拒否すれば、協議離婚は成立しません。また、裁判でも、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められないので、調停や訴訟に移行しても離婚が認められない可能性が高いでしょう。

ただ、拒否の際には冷静な対応を心がけましょう。相手を非難したり、執拗に連絡を取ったりすると、かえって問題を複雑化させます。必要であれば、弁護士を窓口にして対応することも検討してください。特にDVやモラハラの傾向がある場合は、安全の観点からも弁護士を通じた対応が適切です。

「離婚で弁護士を立てるタイミング」の解説

有責配偶者による別居は拒否できる?

法律上、夫婦には同居義務がありますが、実際には有責配偶者でも別居を開始すること自体は可能です。ただし、正当な理由なく一方的に別居した場合、例えば、相手を生活困難な状況に置いたときなどは、「同居義務違反」や「悪意の遺棄」と評価され、調停や訴訟で不利になる可能性があります。

一方で、別居をされた側として納得できない場合は、別居に異議があることを伝えると共に、別居中の生活費(婚姻費用)の請求をしましょう。

「別居中の生活費の相場」「婚姻費用地獄」の解説

相手が有責配偶者なのに離婚を拒否しているときは?

相手が有責配偶者なのに、離婚を拒否しているケースもあります。

このとき、離婚を求める側は、相手の有責性、例えば不貞行為やDVといった「法定離婚事由」があることを立証すれば、調停や訴訟で離婚成立を目指すことができます。

有責配偶者がどれだけ拒否を続けても、裁判所が離婚事由の存在を認めれば離婚は成立します。したがって、責任のない側が離婚を希望している限り、最終的には離婚に至る可能性が高く、もはや時間の問題です。有責配偶者が拒否し続けるなら、交渉を早々に打ち切り、調停や訴訟に進めた方が早く離婚できます。

「協議離婚の進め方」の解説

有責配偶者が弁護士に相談するときの注意点は?

有責配偶者からの離婚は、通常の場合に比べて困難なので、弁護士選びも慎重に進めてください。相談時には、弁護士がこれまで「有責配偶者による離婚請求」を扱った経験があるかどうかを確認しておくと安心です。

弁護士に相談する際は、自分に不利な事実も、正直に伝えることが重要です。不倫の事実のように、有責性に関する内容を伝えるのは恥ずかしいかもしれません。しかし、事実を隠せば、正確な戦略を立てられず、かえって不利になってしまいます。

特に、手続きが進んでから、相手の反論によって初めて有責性が明らかになった場合、対応が後手に回ってしまいます。率直な情報提供が、適切な対応につながる第一歩です。

「離婚に強い弁護士とは?」の解説

まとめ

今回は、有責配偶者が離婚したいときに知っておくべきポイントを解説しました。

有責配偶者の離婚請求は、裁判実務において厳しく制限されるのが実情です。しかし、相手の同意があれば協議離婚は可能ですし、一定の条件を満たすことで裁判所が例外的に離婚を認めるケースも存在するので、決して不可能ではありません。

離婚を望む場合、有責配偶者であることを自覚し、誠実な対応をすることが何より重要です。強引に離婚を迫れば、相手の反発を招き、協議がこじれる原因にもなりかねません。特に、長期の別居に伴うリスク(継続的な婚姻費用の支払いなど)を踏まえ、冷静かつ計画的に進める必要があります。

有責配偶者からの離婚は、しばしば長期化し、負担も大きくなります。早期の解決を目指すには、専門家である弁護士に相談し、サポートを受けることが重要です。

- 自ら婚姻関係を破綻させた側である「有責配偶者」からの離婚は困難

- 長期の別居や相手の負担への配慮など、一定の条件があれば離婚可能

- 謝罪や配慮など、相手に対する誠意ある対応が、有責配偶者の離婚のポイント

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

離婚問題を迅速に解決するには、離婚理由(離婚原因)についての知識が重要です。裁判では不貞やDV、悪意の遺棄などの一定の事情がなければ離婚が認められないところ、交渉や協議でもこれらの事情が重視されます。

「離婚理由」の詳しい解説を理解し、戦略的に進める参考にしてください。