財産分与は、離婚の際に夫婦の共有財産を半分ずつに分ける手続きなので、本来なら問題なく一括払いできるはずです。しかし、共有財産の大半が不動産であったり、借金があったりといった様々な理由で、どうしても財産分与を一括払いすることができないケースがあります。

このような場合、財産分与に関する合意ができないことで、早期離婚が実現できない危険があります。そして、払えないからといって夫婦で合意に至った財産分与の請求を無視していると、最悪は強制執行によって財産を差し押さえられるリスクもあります。

今回は、財産分与を一括で払えない場合の対処法と、分割払いにする方法について、弁護士が詳しく解説します。

- 財産分与を一括で払えないとき、まずは相手の請求が過大でないかを疑う

- 財産分与の分割払いは合意で実現するもので、相手の同意なしにはできない

- 分割払いの支払い計画は離婚協議書に記載し、公正証書に残しておく

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

財産分与を一括で払えない場合はどうなる?

そもそも、財産分与は一括払いが原則です。

財産分与を受け取る側(例えば「妻」)は、一括払いの方が確実です。離婚に関するトラブルを一度に清算できるので、当然ながら「一括」を望むでしょう。しかし、現実問題としては、一括払いが難しい事情のある家庭もあります。このように一括払いができないケースほどトラブルになりやすいので、その原因を理解して、適切に対処しなければなりません。

財産分与は一括払いが基本

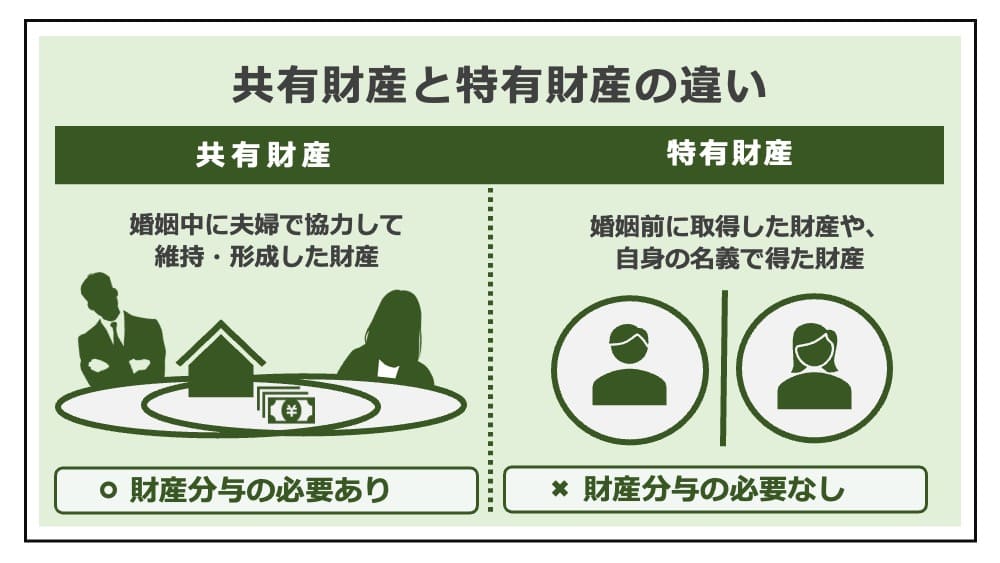

財産分与は、夫婦の離婚に際し、それまで築き上げてきた「共有財産」を清算する役割を果たします。離婚時における夫婦の公平を保つための制度であり、決して一方を損させ、他方を得させる制度ではありません。そして、離婚時に存在する財産を半分ずつにするので、「払えない」ということはないのが通常で、離婚に合わせて一括払いするのが原則となっています。

協議離婚で話し合いにより解決する場合はもちろん、調停離婚や裁判離婚における財産分与も、一括払いとされるケースが多いです。

財産分与では夫婦が2分の1ずつ財産を取得するのが基本的な扱いです。そのため、現金や預金といった流動性が高く、価値の分かりやすい財産ばかりであれば、金額に応じて半分ずつに分ける形で財産分与を進められるので、一括払いも比較的容易です。

「離婚時の財産分与」の解説

一括払いが難しいケースの具体例

一方で、財産分与の一括払いがどうしても難しいケースがあります。

例えば、流動性が低く価値の分かりづらい財産が多い、負債があるなど、財産を簡単に分けられない事情がある家庭では、一括払いは困難です。以下では、財産を簡単に分けることができないケースの具体例を紹介していきます。

不動産が占める割合が大きい場合

夫婦の共有財産のうち、不動産の占める割合が大きい場合、財産分与を一括払いするのが困難な場合があります。

極端な例で、離婚時の財産が「持ち家のみ」の家庭を想像してください。

持ち家の価値が3,000万円の場合、婚姻期間中に購入していれば分与の対象となり、それぞれ1,500万円を受け取れる可能性があります。

しかし、家がなかなか売れない、どちらか一方が住み続けることを希望するといった事情があると、1,500万円を現金で払わなければならず、一括払いできる資産がないと、分割払いを検討せざるを得なくなります。

持ち家など、不動産は売却に時間がかかる上、適正価格で売れるとは限らず、換金を急ぐなら価格を下げざるを得ないこともあります。また、売却までにかかる維持費や税金の扱いも揉める原因になります。

なお、夫婦で住んでいた持ち家でも、どちらか一方の親族からの贈与や相続により取得した不動産は、「特有財産」として分与の対象外です(この場合、預貯金など他に財産がなければ、財産分与は少額(もしくは分与なし)となります)。

「夫婦の共有名義の不動産の財産分与」の解説

ローンや借金など負債がある場合

生活費の補填やマイホーム購入、子供の教育費などの借金・ローンがある場合、婚姻中の生活に必要なものについては分与対象です。この場合、財産分与では、プラスの資産から借金・ローンなどマイナスの財産を差し引き、残った部分を2分の1ずつ分けます。

そのため、借金やローンがあると、財産分与がそもそも生じないおそれがあります。

また、浪費などの個人的な理由による借金やローンは、特有財産として対象外です。そして、共有財産を個人的な借金の返済に充当し、使い込んでいた場合、結果として手元にある夫婦の財産が減ってしまい、財産分与として本来支払うべき金額を一括で払うことが困難となってしまいます。

「借金を理由とする離婚」の解説

会社株式などの評価や換金が困難な資産がある場合

会社株式などの評価や換金が困難な資産がある場合も、財産分与を一括払いで進めるのは難しくなります。評価基準が複雑な財産の場合、正確な価値を求めるのに時間がかかり、争いが生じやすくなるからです。

また、非上場会社の株式など、市場での流動性が低い資産はすぐには売れません。その結果、現金化に時間がかかることも、一括払いが困難な理由として挙げられます。

「株式の財産分与」の解説

財産分与を一括払いできない場合の対応

次に、財産分与を一括で払えない場合の、現実的な解決策について解説します。

財産分与は一括払いが原則と解説しましたが、一方で、困難な家庭もあります。「払えないから」といって放置していると、離婚前だと離婚が遅れたり、離婚後だと個人の財産を差し押さえられたりといった危険があります。

対象となる財産を見直す

「一括払いできない」と判明したら、相手の請求が妥当かどうかを見直してください。

そもそも財産分与は、婚姻中に協力して貯めた財産を公平に分ける行為です。「貯めた財産を分ける」ので、基本的に一括払いできるはずです。そのため、「払えない」という自体に追い込まれたなら、対象となる財産の特定や評価に問題がある可能性があります。

典型例は、相手の要求が過大なケースです。例えば、本来なら「特有財産」として対象外となるはずの結婚前に取得した財産、贈与や相続で受け取ったものを分けるよう要求される例などです。この場合、「特有財産」であることを主張し、適切な分与をするよう反論すべきです。

例えば、以下の財産は分与対象外となることを強く主張してください。

- 結婚前から貯めていた預貯金の残高

- 結婚前から所有していた不動産

- 結婚後に親から相続された不動産

- 親族から事業承継を受けた会社の株式

- 退職金のうち、結婚前に働いていた期間に相当する分

財産分与の分割払いを交渉する

次に、適正な対象財産を見直してもなお、財産分与の一括払いが難しいときは、分割払いにできないかを相手と交渉することが解決策となります。

支払う側(例えば「夫」)からすれば、分割払いにできれば、一括払いに比べて負担を大幅に軽減できるメリットがあります。しかし、受け取る側(例えば「妻」)は、途中で支払われなくなるリスク負うデメリットがあります。現実的に資金がなく、分割払いとせざるを得ないにしても、交渉を進めるには互いの譲歩が必要であり、時間もかかりますし精神的ストレスとなるでしょう。

分割払いの例には、次のようなケースがあります。

- 一部を離婚時に払い、残部は不動産や株式など財産を売却した際に支払う。

- 退職金の分与については長期分割払いとする。

- 養育費を増額するような形で、毎月末に財産分与を払う。

分割払いの具体的なスケジュールや期間の設定は、夫婦の合意で決めるのが基本です。ただ、受け取る側は「なるべく早く受け取りたい」、支払う側は「待ってほしい」と考える以上、利害は衝突しますから、話し合いは慎重に進めなければなりません。

お互いの経済力や収入を踏まえて、実現可能な計画を立てることが重要となります。現実的なプランを見極めるには、相手の財産調査を徹底して行うべきです。

「相手の財産を調べる方法」「財産分与の割合」の解説

財産分与の減額を交渉する

財産分与の一括払いが難しい場合、負担を減らすために減額交渉をするのも一つの方法です。前述の通り、相手が「特有財産」の分与を請求してきているなら、しっかりと反論して対象外であることを示し、減額を求めるべきです。

その上で、夫婦の話し合いの中で、前章のように「分割払いとする」方法との交換条件として、「◯◯万円なら一括で払える」と提案し、まとまった金銭をすぐ払う代わりに総額を減らすよう交渉する手があります。財産分与を受け取る側でも、長期に渡る分割払いとすれば将来未払いとなるリスクがあるので、「今もらえるのであれば」と考え、合意が得られることもあります。

なお、このように財産分与の基本的なルールと異なる合意をするときは、証拠を残すため、必ず離婚協議書を作成し、公正証書化しておくべきです。

「離婚協議書の書き方」の解説

離婚時の金銭問題について総合的な解決を目指す

最後に、財産分与のみに執着するのでなく、離婚時の金銭問題について総合的な解決を目指すという視点も重要となります。例えば、次のような交渉が考えられます。

- 早期離婚を目指す相手に対して、財産分与を一部放棄してもらう。

- 将来の養育費を増額する代わりに、財産分与を減額してもらう。

- 財産分与を譲歩するので、親権や面会交流についての希望は聞いてもらう。

特に、親権、面会交流、養育費といった子供に関わる離婚条件については、単純に「お金の問題」と割り切れない部分もあるので、譲歩をすれば、相手が財産分与の分割払いに納得してくれる可能性が十分にあります。

それでも話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、第三者の判断を仰ぐこととなります。なお、離婚が既に成立している場合、財産分与請求調停は、離婚時から2年以内に申し立てを行う必要があります。

財産分与の分割交渉をする際の注意点

次に、財産分与の分割交渉をうまく進めるためのポイントを解説します。分割の交渉は、払う側と受け取る側の利害が衝突するので、慎重に進めかねれば結果に結びつきません。

感情的にならず冷静に交渉する

財産分与の分割交渉は、感情的にならず冷静に進めることが重要です。

特に、「払えない」と発覚した際や、その原因が相手の過大請求にあるようなケースでは、感情的になってしまう人もいます。しかし、「なぜ一括では払えないのか」を冷静に、説得的に説明しなければ、交渉の成功はありません。相手に明らかな落度があったり、法的に妥当な請求ではなかったりしても、強い言葉で責め立てては態度が硬化し、逆効果です。

また、冷静に交渉するためには、客観的な資料や証拠の準備も重要です。特に、財産分与を払う側で、「一括払いできない」ことを理解してもらうために、預貯金通帳や残高証明書、不動産の評価額を示す査定書などを入手しておくことが役立ちます。

「財産分与の基準時」の解説

弁護士に相談する

弁護士に相談してから交渉を進めるのも重要なポイントです。

分割や減額の交渉は、財産分与を受ける相手にとって不利なので、当事者間の話し合いではまとまらないことも多いです。夫婦が顔を合わせると感情的に対立してしまうとき、弁護士を介して交渉を進めればスムーズに解決できる可能性があります。また、調停や裁判に移行した後でも、弁護士を代理人とすれば、証拠の整理や主張のサポートをしてもらうことができます。

弁護士を選ぶ際は、財産分与を含めた離婚案件の知識・実績が豊富かどうかを確認してください。法律事務所のサイトや所属する弁護士の経歴などで、離婚に関する情報が公開されているかどうかが一つの基準となります。

「離婚に強い弁護士とは?」の解説

合意した分割案は書面化する

合意した分割案は、離婚協議書に盛り込む形で必ず書面化しておきましょう。

財産分与自体は、書面に残さなくても行うことができますが、証拠に残しておかないと将来に紛争化する危険があります。口頭による合意のみでは証拠に残りません。

また、「一括払いできない」というケースだと、分与する財産自体に争いがあったり、不動産など換金性・流動性が低いものがあったりして、財産分与の条件が複雑になることも珍しくありません。合意した条件を文書にしておくことで、認識違いなど後々起きるトラブルを防げます。

「離婚協議書を公正証書にする方法」の解説

財産分与を払えない場合は強制執行の危険がある

最後に、財産分与を払えない場合のリスクについて解説します。

一旦合意したにもかかわらず、約束した条件に従って財産分与の支払いができない場合、強制執行をされて差押えを受ける危険があります。強制執行とは、債務を履行しない者の財産を差し押さえ、強制的に回収を図る手続きです。特に、財産分与を分割払いとするケースでは、通常「一度でも期限に遅れた場合には残額を一括して支払う」という条項(期限の利益喪失条項)を記載する例が多いため、支払いが遅れないよう注意しなければなりません。

強制執行されると、預貯金や不動産のほか、勤務先からの給与が差し押さえられ、家庭内のトラブルが職場に発覚する危険もあります。

強制執行を回避するには、支払えないと判明したら速やかに相手にその旨を伝え、話し合いの場を設けましょう。「なぜ、当初の条件で支払うことが難しくなってしまったのか」、誠意をもって事情を説明すれば、相手も理解を示し、分割払いの計画を立て直してくれるケースもあります。事情を隠したり嘘を付いたり、全く連絡せずに未払いにして放置したりしていると、「不誠実である」と評価され、すぐに強制執行に移行される危険があります。

まとめ

今回は、財産分与を一括で払えない場合の対処法について解説しました。

財産分与は一括で払うのが基本とされますが、特殊な事情があれば払えないことも十分に考えられます。ただ、払えないからと放置するのではなく、まずは対象となる財産の見直しをしましょう。その上で、分割払いや減額など、支払いの負担を減らせないか相手と交渉するのが重要です。

分割払いや減額は、財産分与を受け取る側とっては不利な変更なので、反発を招くおそれがあります。離婚のトラブルを激化させないためにも、相手の理解が得られるよう、「一括払いできない」理由を説明し、他の条件を相手に有利なものにするなど、譲歩案を示すことが大切でます。

財産分与のトラブルをどう解決すべきかは、個々の家庭の状況によっても異なるので、離婚問題に精通する弁護士のアドバイスを受け、最善の解決策を探りましょう。

- 財産分与を一括で払えないとき、まずは相手の請求が過大でないかを疑う

- 財産分与の分割払いは合意で実現するもので、相手の同意なしにはできない

- 分割払いの支払い計画は離婚協議書に記載し、公正証書に残しておく

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/