夫や妻の借金や金銭感覚の違いは、夫婦関係に深刻な影響を与え、しばしば離婚する理由となります。度を越した借金や浪費、無断で生活費を使い込むといった場合、真剣に離婚を検討せざるを得ないのも自然なことです。

相談者

相談者旦那が借金して遊び歩いているので離婚したい

相談者

相談者嫁が家族カードでブランド品のローンを組んだ

このとき、「借金を理由に離婚できるのか」「離婚後に自分に借金の返済義務が残らないのか」といった不安を抱えることでしょう。借金は、法律上も離婚できる理由にあたる可能性がありますが、その金額や理由によっては離婚できない場合もあります。借金の性質によっては、夫婦の一方のした借入の責任を、他方が負わされるおそれもあります。

今回は、借金を理由に離婚する具体的な方法と、折半が必要な借金とそうでない借金の違い、離婚時の借金の取り扱いについて、弁護士が解説します。

- 勝手な理由や度を越した借金は離婚理由になり、離婚することができる

- 夫婦生活のために負った借金は、離婚時の財産分与の対象となる

- 離婚と合わせて借金問題を解決するには、債務整理の方法による

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

配偶者の借金が発覚したら最初に確認すべきこと

配偶者(夫または妻)の借金が発覚したとき、最初に確認すべきポイントを解説します。離婚を考える際も、婚姻生活を続ける場合にも重要なので、しっかり把握しましょう。

借金の内容を確認する

配偶者の借金は、離婚を考える大きな理由となります。

離婚理由となるような悪質な借金は、相手に隠れてされるケースが多く、表面化したときは速やかに内容を確認して、離婚に向けた事前準備を進める必要があります。

確認すべき借金の情報は、例えば次のものです。

- 借金の理由(なぜ借金したのか)

- 借金の金額と返済期限

- 常習性(頻度や回数)

- 借入先

- 担保に提供された財産(抵当権や連帯保証人など)

配偶者も反省し、直接情報を聞き出せるなら、やり直せることもあります。突発的で少額であるなど、目処が立つなら夫婦で借金返済してもよいでしょう。しかし、配偶者に反省がなく、逆に離婚を考える場合などは直接の確認が難しく、早めに調停に進むしかありません。隠れた借金の問題は、男女問わず、夫・妻のどちらにも発生する問題です。

「離婚までの流れ」の解説

結婚前の借金を隠されていた場合

結婚前の借金を隠していたケースは、離婚を思い立つ典型例です。奨学金や自動車ローンなどの一般的なものはよいですが、クレジットカードや消費者金融、闇金の高額な借金が発覚すると、「知っていれば結婚しなかった」と考える人も少なくありません。

隠れた借金の背景には、ギャンブルやアルコール依存、浪費癖、ホストやキャバクラ、風俗通いといった不都合な事情があり、離婚への思いに拍車をかけることもあります。

「アルコール依存症による離婚」の解説

借金を理由に離婚することはできる?

次に、借金を理由にして離婚することができるかどうかを解説します。

結論として、借金は十分に離婚理由になります。ただ、借金による離婚は、借金をした配偶者(夫または妻)の反対が容易に予想されます。スムーズに離婚するには、その方法を理解して計画的に進める必要があります。

借金を理由に離婚する方法

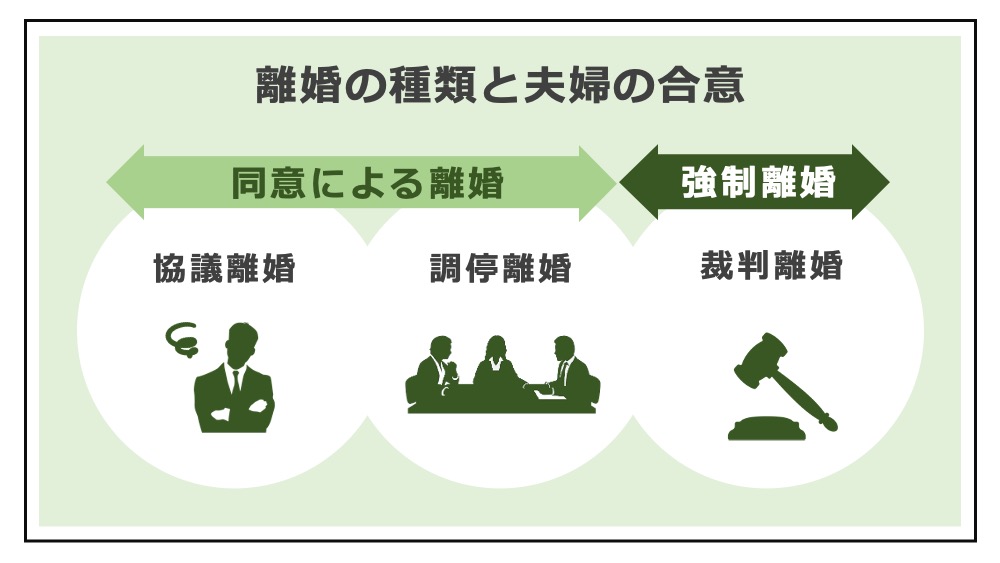

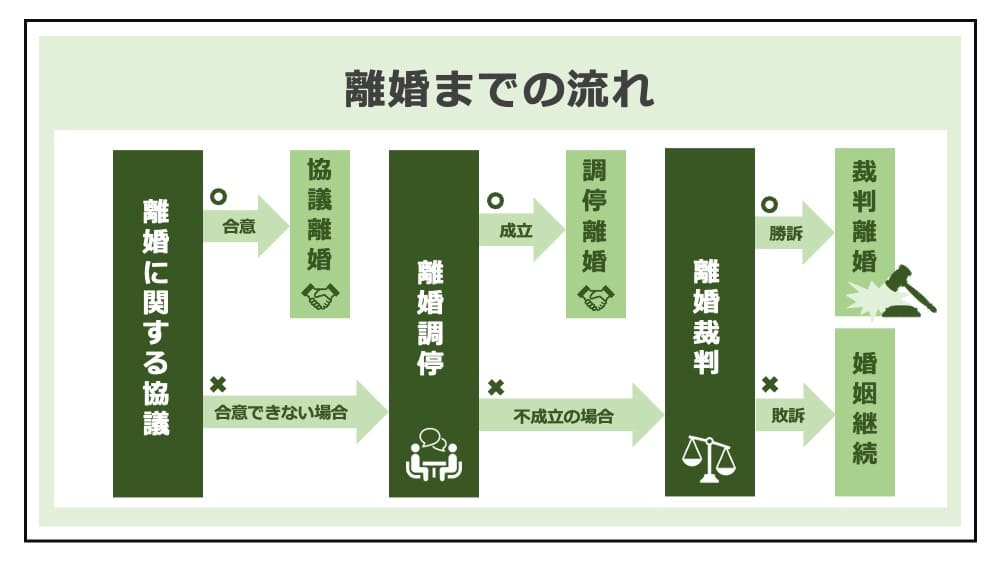

借金を理由に離婚する方法は、協議離婚・調停離婚・裁判離婚の3つがあります。それぞれにメリット・デメリットや注意点があるので、自分の状況に適した方法を選ぶ必要があります。

相手が離婚を拒否するとき、協議離婚、調停離婚で話し合いをし、それでも応じないときは離婚裁判(離婚訴訟)を提起するという流れで進めます。それぞれの段階ごとに、借金を理由に離婚するときのポイントについて解説します。

協議離婚

協議離婚は、話し合いで夫婦が合意して離婚する方法です。双方が合意すれば特別な理由は必要なく、したがって借金を理由にした離婚も可能です。離婚までの手続きが迅速で、費用も少なくて済むメリットがある一方、相手が同意しなければ離婚できません。

※「借金を理由に協議離婚するポイント」参照。

「協議離婚の進め方」の解説

離婚調停

離婚調停は、協議離婚が成立しない場合に、家庭裁判所で調停委員を交えて話し合う手続きです。夫婦の合意が前提なので、協議と同じく離婚理由に制限はなく、相手の借金は調停でもよく離婚理由として主張されます。

中立・公平な委員が関与することで合意の可能性を高められる一方で、合意が成立しない場合は裁判に進むしかありません。なお、「調停前置主義」があるため、訴訟の提起前に、調停を申し立てておく必要があります。

離婚裁判(離婚訴訟)

離婚裁判(離婚訴訟)は、協議・調停で離婚できないときの最終手段として家庭裁判所で行う訴訟手続きで、法定離婚事由があれば、相手が同意しなくても裁判所の判断で離婚が成立します。証拠を揃える必要があるなど手続きが煩雑で、時間や費用がかかります。

※「離婚裁判で借金が理由として認められる条件」参照。

「離婚裁判の流れ」の解説

借金を理由に協議離婚するポイント

上記の3つの方法のうち、速やかに離婚したいなら「協議離婚」が最適です。ただ、協議離婚を成立させるには、話し合いで相手(夫または妻)の同意を得る必要があります。

借金を理由に協議離婚をスムーズに進めるには、次の点に注意してください。

相手が反省している間に協議を進める

相手が反省しているうちに、早急に協議を進めるのが重要です。

隠れた借金、度を越した借入が明らかになって離婚を要求すると、最初は相手も反省や謝罪を示すことが多いです。しかし、協議が進んで離婚後の将来に不安を感じた途端、態度を翻して「離婚したくない」と反発する人も珍しくありません。

借金の内容や金額を整理する

借金の理由や性質(個人的なものか、夫婦生活に関連するものか)を明確にし、借入日・返済日・金額などをリスト化して整理します。借金を整理することは、離婚条件について冷静に話し合うのに役立つのはもちろん、離婚時の財産分与で、あなたがいくらの借金を負わされるかを知っておく意味もあります。

「離婚時の財産分与は放棄できる?」の解説

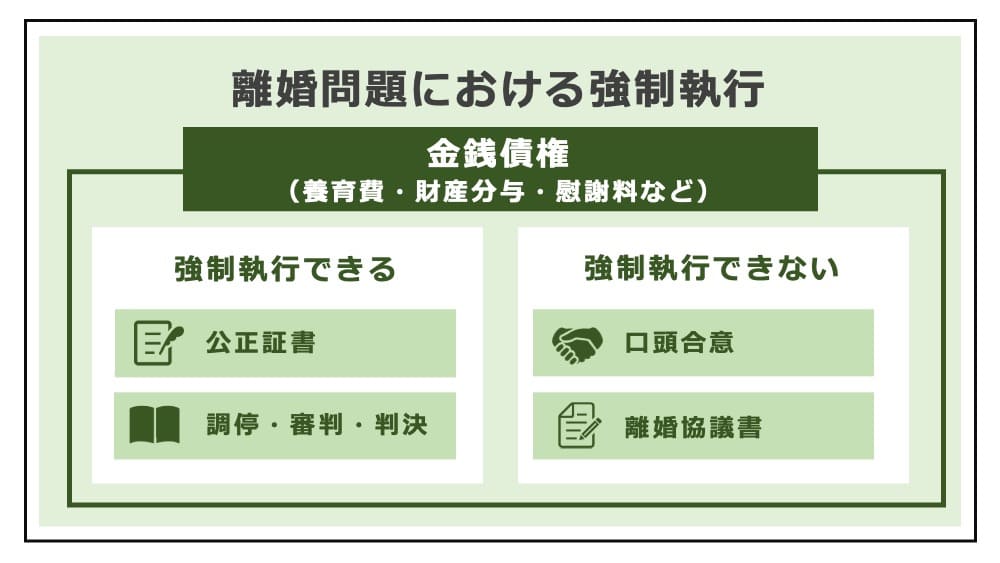

離婚協議書を公正証書化する

離婚に至るほどの借金をする人は「お金にだらしない人」です。そのため、離婚時のお金の問題について、特に慎重に話し合わなければなりません。

財産分与や慰謝料、養育費といった金銭について話し合い、合意した離婚協議書は、必ず公正証書にしましょう。公正証書にしておけば、協議書の通りに支払われなかった場合、裁判なしに強制執行して、相手の財産を差し押さえることができます。

「離婚協議書の書き方」「離婚協議書を公正証書にする方法」の解説

離婚裁判で借金が理由として認められる条件

協議・調停で離婚できない場合、離婚裁判(離婚訴訟)で強制的に離婚するには、民法770条の定める法定離婚事由が必要です。

民法770条(裁判上の離婚)

1. 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。2. 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

民法(e-Gov法令検索)

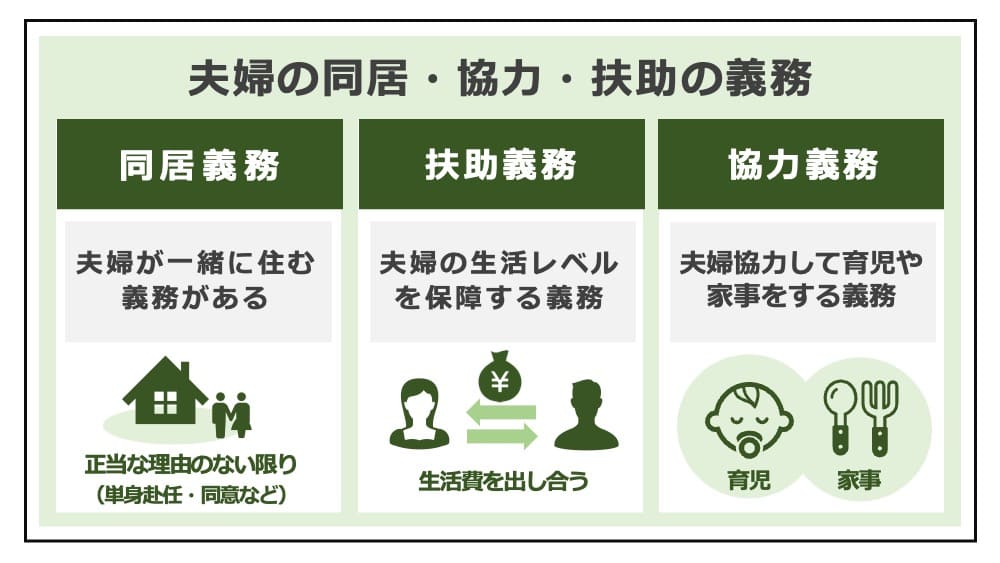

度を越した借金は、「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)となる可能性があります。「悪意の遺棄」は、夫婦の相互扶助義務を果たさない生活態度のことで、例えば、ギャンブルやブランド品に浪費し、借金を繰り返し、生活費を払わないといった態度が該当します。

「悪意の遺棄」にあたらなくても、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)となる可能性もあります。ただし、「重大な事由」といえるには、1号から4号と同程度の重大性が必要なので、裁判では、借金の悪質さ、重大さを主張しなければなりません。

裁判で離婚が認められる借金、認められない借金は、次の基準を参考にしてください。

【離婚理由となる借金の例】

- ギャンブルやブランド品、風俗通いなど自分勝手な借金

- 不倫相手との交際のための借金

- 子供のための教育資金の使い込み

- 勝手に連帯保証人にされた、自宅を担保にされた

- 闇金や反社会的勢力からの借金

- 無断で行った投資の失敗

- 家計を圧迫して生活が成り立たないほどの借金

【離婚理由とならない借金の例】

- 住宅ローンや自動車ローンなど家族生活のための借金

- 奨学金などの一般的なもの

- 経営する会社の事業資金を目的とする借金

重要なポイントは、借金が婚姻生活の破綻に直結し、かつ、ギャンブルや浪費といった夫婦の共同生活に無関係な理由であることです。このような悪質な借金を繰り返すことは、裁判所でも破綻の原因と認められやすくなります。

「法定離婚事由」の解説

離婚後の借金の返済義務があるか

次に、借金を理由に離婚したとき「相手の借金を返済する義務があるか」を解説します。

夫婦といえど「他人」であり、相手の借金を返す義務はないのが原則ですが、例外的に、離婚後も返済義務を負う場合があります。離婚後の借金の扱いは、借金の性質や契約内容で決まります。共同生活のための借金や、連帯保証人・連帯債務者となる場合、離婚後も返済義務が残るおそれがあるので注意してください。

日常の家事に関する借金

夫婦という密接な関係では、日常生活における少額の借金の度に「夫と妻のどちらが責任を負うのか」を確認するのは現実的ではありません。この煩雑さを解消するため、民法761条は、日常の家事に関する借金は夫婦が連帯して責任を負うことを定めます(日常家事債務)。

民法761条(日常の家事に関する債務の連帯責任)

夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

民法(e-Gov法令検索)

したがって、日常家事債務であれば、離婚後も、連帯債務者として返済する義務を負います。日常家事債務の例は、食費や家賃、光熱費などがありますが、少額であれば離婚理由とならないことも多いです。

「離婚に強い弁護士とは」の解説

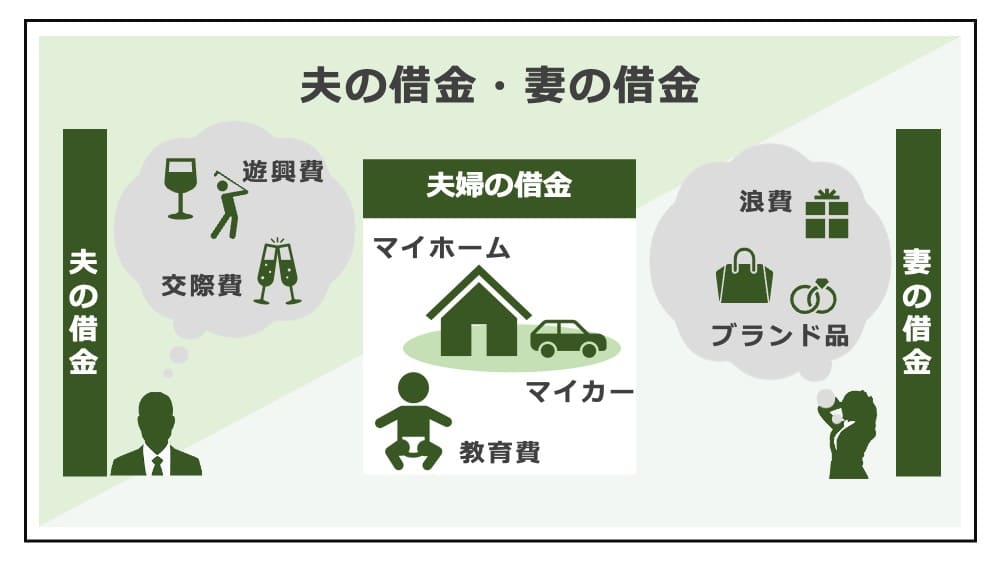

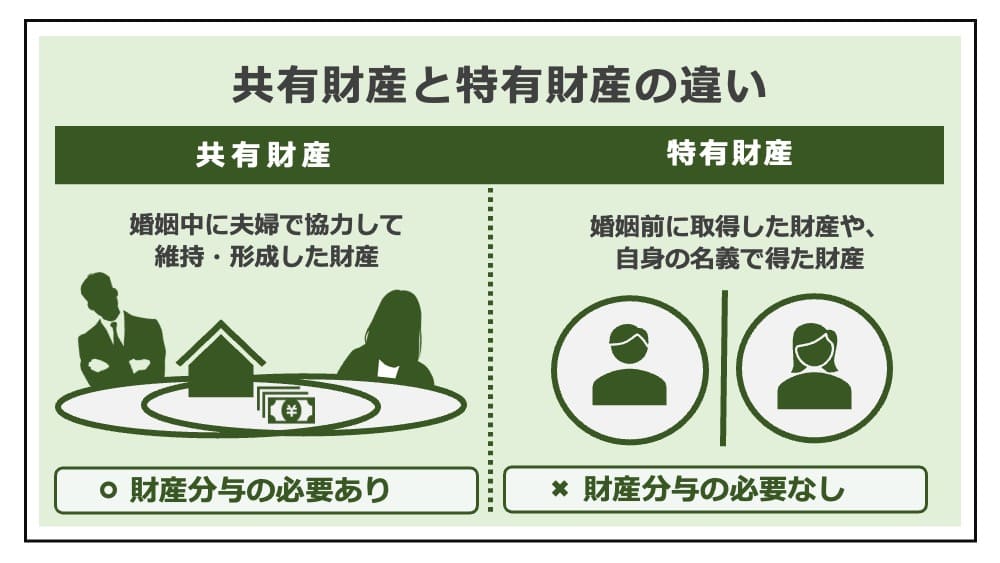

夫婦の共同生活のための借金

夫婦の生活費や共同の財産を取得するための借金(例:住宅や車両のローン)は、離婚後も原則として夫婦双方に返済義務が残ります。夫婦生活のためにした借入は、離婚時の財産分与の対象となるからです。財産分与では、婚姻中に築いた財産だけでなく、負債も分配されます。

例えば、夫婦の共同生活のためにした借金には、次のものがあります。

- 結婚式やハネムーンの費用

- 住宅ローン

- 自動車ローン

- 教育資金のための借入(教育ローン)

- 生活費に充てるための借入

財産分与の中で、これらの負債は、預貯金や不動産などプラスの財産から清算されることが多いですが、離婚時に返済しきれないときは、離婚後も元夫婦で返していかなければなりません。

なお、夫婦の共同生活と関係ない個人的な借金、結婚前の借金などは「特有財産」として財産分与の対象外であり、もう一方が返済義務を負うことはありません。

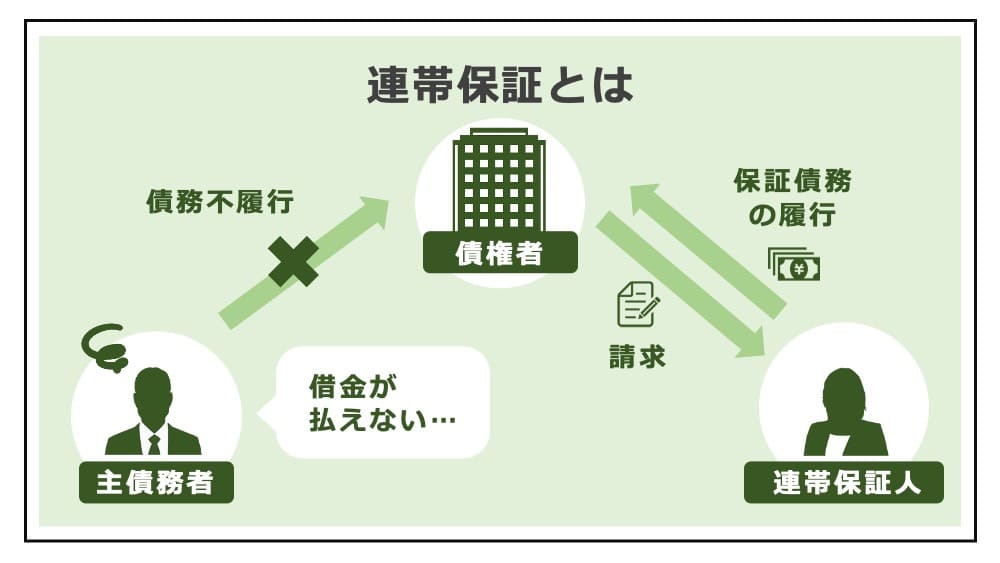

連帯保証人として責任を負う場合

夫婦の一方の借金について、もう一方が連帯保証人となっていた場合、離婚後も返済義務を免れることはできません。連帯保証人の責任は、借金そのものの責任(主債務)ではなく保証契約に基づく責任(保証債務)ですが、主債務者と同等の重いものです。

たとえ夫婦間でも、連帯保証人になるときは慎重に判断しなければなりません。連帯保証人から外れるには債権者の同意が必要であり、容易なことではありません。

住宅ローンでは、夫婦が共同債務者や連帯保証人になる例が多く見られますが、離婚後の扱いが大きな争いとなることが多く、特に「離婚後も住み続けたいがローンは相手に払ってほしい」「自宅以外にめぼしい財産がない」といったケースでは、激しい対立が予想されます。

「土地を分ける方法」の解説

子どもが借金を相続する場合

離婚によって夫婦関係が解消されても、親子関係はなくなりません。そのため、親が借金を残して亡くなると、子供はその借金を相続します。不仲だったり疎遠だったりしても、法律に基づいて相続が発生し、このとき親権者も事実上、離婚した元配偶者の借金に悩まされるでしょう。

相続による借金の負担を避けるには、次の2つの方法があります。

- 相続放棄

被相続人(亡くなった人)の財産を一切相続しないことを選択する手続き - 限定承認

相続によって得た財産の範囲内でのみ債務を返済することを選択する手続き

いずれも、相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述する必要があります。

自分名義で勝手に借金された場合

「自分の名義で勝手に借金された」という相談もあります。この場合、離婚しても自分名義の借金が残ってしまいます。財産の管理が曖昧な家庭は多く、実印を預けたり、代理で手続きを依頼したりすることも珍しくないため、夫婦なら名義を悪用することは比較的容易です。

このとき、法律上問題になるのが「表見代理」です。

表見代理とは、借金の貸し手が信じるに足る「外観」を作り出したなら、その責任を負うというルールです。

代理権がなくても「外観」を作り出したために、第三者の保護が必要となる場合には、有効な代理と同じ効果が認められます。例えば、実印の管理が甘かったなどの過失のあるケースは、離婚後もその借金を返済し続けなければならないリスクがあります。

借金が原因で離婚するときの離婚条件の注意点

次に、借金を理由に離婚する際の、離婚条件の注意点について解説します。

借金が婚姻関係を破綻させる理由となるケースこそ、慰謝料や養育費といった金銭面が、大きな争点となります。いずれも離婚後の生活を支える重要なものなので、「借金でお金がない」といった反論を許してはならず、必ず請求するようにしてください。

慰謝料や養育費は「非免責債権」とされ、破産しても支払い義務はなくなりません。

慰謝料を請求できる

離婚の直接的な理由が相手の借金なら、慰謝料を請求できる可能性があります。例えば、ギャンブルや浪費による夫の借金が離婚原因なら、慰謝料請求をする理由にもなります。愛人に貢ぐための借金など、浮気や不倫が合わさると特に、信頼関係を大きく損ねるでしょう。

借金を理由とした離婚の慰謝料の相場は、ケースによりますが、数十万円〜100万円が目安となります。ただ、借金のある相手の支払い能力は乏しいと考えられるため、慰謝料を分割払いとしたり、慰謝料の代わりに財産分与を多めにもらったりといった解決策も検討してください。

「離婚に伴うお金の問題」の解説

養育費は必ず請求する

養育費の支払いは「親の責任」であり、借金があっても免除されることはありません。借金を理由に離婚する場合でも、養育費は必ず請求すべきです。養育費の金額は、「養育費・婚姻費用算定表」に従い、子供の人数・年齢、互いの収入に応じて決めるのが裁判実務です。そのため、たとえ借金があっても収入があるなら、それに応じた適正な金額を負担させることができます。

養育費の未払いを防ぐため、必ず離婚協議書に定め、公正証書化しましょう。養育費についての強制執行では、相手の給料の手取り額の2分の1まで差し押さえることができます。

「養育費が支払われないときの対応」の解説

借金があっても婚姻生活を継続するときの注意点

最後に、借金が発覚してもなお、婚姻関係を続ける人が知っておくべき、問題解決の手段と再発防止策について解説します。

相手の借金を減額する方法

借金の負担を軽減できれば、夫婦の生活の再建を目指しやすくなります。

相手の借金を減額する主な方法は、任意整理・個人再生・自己破産の3つです。借金の内容や金額、返済の可能性に応じた最適な方法を選ぶ必要があるので、弁護士に相談するのが有効です。離婚しないなら、借金問題について夫婦で一緒に相談することができます。

任意整理

裁判所を利用せず、債権者と交渉して返済額の減額や分割払いを求める手続き。利息や遅延損害金をカットして毎月の支払額を抑えられる一方で、一定期間、信用情報に影響が出るデメリットがあります(いわゆる「ブラックリスト」)。

個人再生

裁判所を通じて借金を大幅に減額する手続き。住宅ローンを抱える人がよく利用する制度で、借金を最大で5分の1程度に減額できるが、裁判所の認可が必要です。

自己破産

裁判所の破産手続を利用して、今ある財産で支払いきれるだけの借金を返済し、残額を免責してもらう方法。

今後の更生を誓わせる

借金問題を乗り越えて、夫婦生活を続けるなら、配偶者には今後の更生を誓ってもらうことが重要です。常習的な借金があったとき、立ち直らせることは容易ではありません。それでも離婚しないなら「今後は借金しない」ことを約束させましょう。

例えば、次の点を夫婦のルールとして定めておいてください。

- 借金は二度としない

- 借金の根本を断つ(ギャンブルをやめるなど)

- 生活費の具体的な計画を立てる

- 家計簿をつける

- 家庭の固定費を見直す

- 小遣い制とする

- 一定額以上の買い物は夫婦の同意を取る

- 管理を任せない(給与口座を預かるなど)

- 家族カードを回収する

以上のルールについて同意を得たら、配偶者が反省しているうちに誓約書を記載させましょう。「借金はしない」という誓約書は、必ずしも法的拘束力は十分ではないものの、約束したことを証拠に残し、心理的なプレッシャーとなることが期待できます。

なお、追い詰めすぎて手元の資金が枯渇すると、サラ金や闇金など、更に危ない借金に走るおそれがあり、逆効果なこともあります。

まとめ

今回は、借金を理由にした離婚について解説しました。

相手の借金はしばしば離婚の原因になるところ、明確に定められてはいないものの「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められる可能性があります。特に、浪費やギャンブル、不貞が原因で発生した借金は、十分に離婚できる理由として認められます。

借金を理由に離婚するときは、離婚後に自身が返済義務から解放されるために、その理由や名義を明らかにしなければなりません。連帯保証人や連帯債務者となっているケースでは、残念ながら、離婚後も返済の負担が生じるおそれがあります。

相手の借金が止まらず、経済的な理由で離婚を考える場合は、一人で悩まず、ぜひ弁護士に相談してください。

- 勝手な理由や度を越した借金は離婚理由になり、離婚することができる

- 夫婦生活のために負った借金は、離婚時の財産分与の対象となる

- 離婚と合わせて借金問題を解決するには、債務整理の方法による

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

離婚問題を迅速に解決するには、離婚理由(離婚原因)についての知識が重要です。裁判では不貞やDV、悪意の遺棄などの一定の事情がなければ離婚が認められないところ、交渉や協議でもこれらの事情が重視されます。

「離婚理由」の詳しい解説を理解し、戦略的に進める参考にしてください。