「離婚しよう」という決断は、人生の中でも特に重たい選択でしょう。

特に女性にとっては、自分の人生だけでなく、子供や家族、仕事や生活環境など、多くの要素が複雑に絡み合っています。不安や迷い、そして希望など、多くの感情が渦巻くでしょうが、それだけに流されると、後悔やトラブルにつながるおそれがあります。

悩み抜いた末に離婚を心に決めたなら、大切なのは冷静に準備することです。法律や制度、今後の生活を見据えて、着実に一つずつ準備をしていく必要があります。

今回は、女性が離婚を決めたらする事を、時系列に沿って解説します。離婚を決意した直後の準備から離婚後の生活設計、必要な手続きまで、弁護士が説明していきます。

- 女性側は財産をもらう側になることが多いので、離婚前に証拠を保全

- 子供の将来を最優先に考え、親権・養育費・面会交流を具体化する

- 不安やリスクは、早めに弁護士に相談して解消しておく

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

女性が離婚を決めたらする事(決断直後)

まず、女性が離婚を決めたとき、最初にすべきことを解説します。

真っ先にするのは、「本当に離婚という選択が、自分にとって必要か」を冷静に見つめ直すことです。感情が高ぶると正しい判断が難しいこともあるので、状況を整理しましょう。また、今後の話し合いを見据え、離婚理由を明確にしておくことも欠かせません。

離婚の意思が固まっているか再確認する

離婚は人生を大きく左右する決断です。

感情的な勢いだけで突き進むと、後悔するケースも少なくありません。一時的な怒りで「もう限界」「今すぐ別れたい」と思うことは誰しもありますが、離婚は、一度成立すると元には戻せません。自分の気持ちに真剣に向き合い、「本当に離婚を望むのか」、冷静に見つめ直すことが大切です。

一人で整理がつかないなら、第三者の意見を聞くのも手です。信頼できる友人や家族のほか、カウンセラーや弁護士など、利害関係のない人に相談することで客観視ができます。自分の気持ちと共に、「離婚した方がいい旦那なのかどうか」も、意見を求めてみましょう。

なお、夫側にDVや虐待があるなど、心身への影響が深刻な場合は、安全確保を優先し、早めに弁護士に相談してください。

「離婚までの流れ」の解説

離婚の理由を整理しておく

女性が離婚を進める上で、なぜ別れたいのかを明確にしておく必要があります。特に、話し合いがまとまらず、調停や裁判に進む可能性がある場合、離婚理由の整理は避けて通れません。

協議離婚なら、合意があれば理由を問わず離婚できますが、夫を納得させるためにも明確に説明した方がよいでしょう。まして、離婚裁判(離婚訴訟)に発展した場合、法的に離婚を認めてもらうには法定離婚事由(民法770条1項)が必要です。

例えば、以下の事情は、法定離婚事由に該当する可能性があります。

- 配偶者の不貞行為(浮気・不倫)

- 悪意の遺棄(生活費を渡さないなど)

- DV・暴力

- 回復の見込みがない強度の精神病

- 婚姻を継続しがたい重大な事由(例:長期の別居、ギャンブル依存、借金癖など)

特に、夫にDVや不貞があるケースは、LINEのやり取り、録音、写真、診断書などの証拠を、早い段階で集めておくと安心です。

「法定離婚事由」の解説

女性側の離婚に向けた情報収集と相談

次に、女性が、離婚理由を整理した後に取り組むべき「情報収集」と「専門家への相談」について解説します。離婚にはいくつかの方法があり、手続きの流れが異なります。

事前に正確な知識を得ておけば、離婚への流れを有利に進める助けとなります。

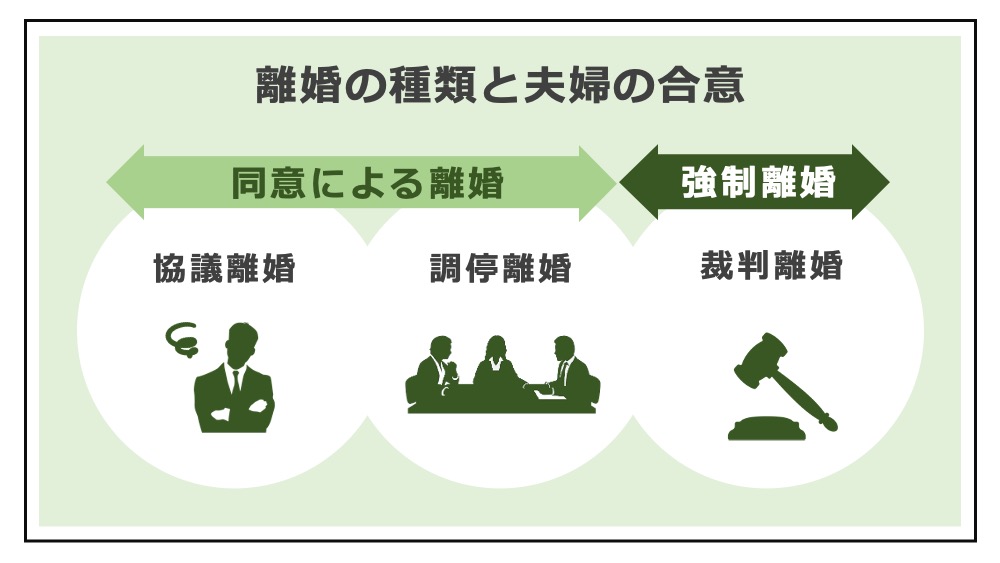

離婚の種類と流れを理解する

離婚を進める際に知っておきたいのが「離婚の種類」とその流れです。大きく分けて以下の3つがあります。

- 協議離婚

夫婦間で話し合って、合意によって離婚を成立させる方法。最も一般的で、費用や時間を抑えられる一方で、条件に納得できないと話し合いが進みません。 - 調停離婚

家庭裁判所の調停委員を介して話し合う方法。感情的になりやすい夫婦間のやり取りを第三者が仲介することで、冷静かつ公平な話し合いが期待できます。なお、離婚裁判(離婚訴訟)を起こす前には、原則として調停を経る必要があります(調停前置主義)。 - 裁判離婚

調停でも合意に至らなかった場合、裁判所の訴訟で離婚する方法。法的な離婚理由(民法770条1項)を証明する必要があるため、主張の整理と証拠集めが重要です。

それぞれの方法にはメリット・デメリットがあります。自分の状況に合わせた手続きを選ぶことが、スムーズな離婚への第一歩です。

離婚を決めた女性が弁護士に相談するタイミング

離婚に関する情報は、インターネット上にも多くありますが、家庭ごとに事情は複雑で、決して一様ではありません。そのため、離婚を決めたら、早めに弁護士に相談するのがお勧めです。例えば、離婚を決めた女性の場合、以下の点で弁護士のアドバイスが力になります。

- 夫が財産を隠している気がする

- 不貞があると確信しているが、夫が認めない

- 夫側が子供の親権を主張している

- 夫が離婚に応じる姿勢を見せない

- DV夫、モラハラ夫と早く離婚したい

離婚を得意としている法律事務所は、特に女性側の場合、初回相談を無料で受け付けることがあります。相談の早さは、後の選択肢やリスクの軽減につながるので、「迷ったら相談しよう」という意識でいるとよいでしょう。

また、弁護士に依頼することで、相手とのやり取りを代理してもらえるため、精神的な負担を軽減できるメリットもあります。

「離婚に強い弁護士とは?」の解説

離婚後の生活設計を考える

離婚はゴールではなく、新しい生活のスタート地点です。特に女性側は、離婚後は、これまでの生活と大きく異なることが多いです。

例えば、女性側で検討すべきポイントは、次の通りです。

- 離婚後の住まい(どこで、誰と住むか)

- 収入と支出の見通し(仕事・扶養・養育費の受け取りなど)

- 子供の学校や保育園の変更手続き

- 公的支援制度の確認(児童扶養手当、医療費助成など)

特に、子供がいる女性の場合は、生活環境の変化によって子供の精神状態が不安定になりやすいことに配慮すべきです。できるだけ早めから準備しておくことで、焦らず、状況に応じた現実的な計画を立てることができます。

「子供がいる夫婦の離婚」の解説

離婚を決めた女性がすべき準備のチェックリスト

次に、離婚に向けて女性が進めるべき具体的な準備を、チェックリストで紹介します。

離婚を決意した女性にとって重要なのは、「どれだけ冷静に準備できるか」です。気持ちが揺れやすい時期だからこそ、やるべきことを一つずつ整理し、行動に移すことが大切です。

離婚を切り出す時期の見極め

夫に離婚の意思を伝えるタイミングは非常に重要です。

感情が高ぶったまま離婚を切り出すと、話し合いがこじれ、最悪は、暴力や嫌がらせといったトラブルに発展するおそれがあります。女性側では、夫にDVやモラハラの兆候がある場合、身の安全を最優先に考え、弁護士への相談を先行して進めておきましょう。

「モラハラやDVから逃げるための別居」の解説

財産状況の把握と記録

離婚時の財産分与を適正に進めるには、結婚中に築いた資産の全体像を把握しておく必要があります。特に女性側(妻側)は、財産分与を「もらう」ことが多いので、損しないよう、通帳、保険証書、年金記録、不動産登記簿、ローン契約書などをコピーし、保存しましょう。

これらの情報をもとに適正な財産分与を受けられることは、離婚後の生活を安定させるために非常に重要です。

「相手の財産を調べる方法」の解説

離婚原因に関する証拠の収集

調停や裁判を視野に入れる場合、不貞行為、DV、モラハラなどの事実を証明する証拠が重要となります。女性側では、特に次のような証拠を集めておきましょう。

- LINEやメールの履歴

- 録音・録画データ

- 写真、診断書、日記、メモ

- 警察や第三者への相談記録 など

どのようなものが証拠として活用できるのか、必要に応じて弁護士に相談しながら準備を進めるのがお勧めです。

「離婚裁判で証拠がないときの対処法」「不倫の証拠写真」の解説

親権・養育費・面会交流の希望の整理(子ありの場合)

子供がいる場合、離婚後の親権や養育費、面会交流などは、非常にデリケートな問題です。

特に女性側は、自分が子供と暮らしていくことを望むケースが多い一方で、相手を将来どのように関わらせたいか、しっかりと希望を整理しておくべきです。夫婦いずれも子供に対する愛情があることが多く、この問題は大きな対立に繋がります。事前に整理しておけば、話し合いが感情的になることを防げるでしょう。

「親権争いに母親が負ける場合」の解説

離婚後の住まいの検討

離婚後の生活基盤となる住居は、できるだけ早く検討を始めましょう。

夫婦が離婚する場合、これまで一緒に住んでいた家を引き払うケースが多く、特に女性側では、新たな生活を一から設計しなおさなければならないことも少なくありません。新たに賃貸物件を探す場合、費用や入居時期、転校や保育園変更なども視野に入れる必要があります。

実家に戻る選択肢がある方も、家族や親族との調整や今後の生活費の分担について話し合っておくと安心です。

「別居時の荷物の持ち出し」の解説

女性が離婚成立後にやること一覧

次に、離婚成立後にすぐ取りかかるべきことを一つずつ解説します。

離婚が成立して「これでひと段落」と思いたいところですが、実際にはその後にも多くの手続きが必要となります。

- 離婚届の提出とその後の手続き

協議離婚では、離婚届を作成し、届出人の本籍地又は所在地の市区町村役場に提出します。調停離婚や裁判離婚では、裁判所から送られてくる「調停成立調書」や「判決確定証明書」を添え、調停成立や判決確定から10日以内に提出しなければなりません。 - 住民票・戸籍の変更

離婚後に氏が変わる場合や本籍地を移す場合、住民票と戸籍の変更が必要です。離婚後は、婚姻前の戸籍に戻るのが原則ですが、その戸籍が既に除かれていた場合や離婚により新戸籍の編製を申し出た場合は、新しく戸籍が編製されます。 - 氏名変更手続き

離婚により氏を改めた妻(または夫)は、原則として旧姓に戻ります。婚姻中の姓を引き続き使いたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」の提出が必要です(婚氏続称)。また、運転免許証や健康保険証、銀行口座やクレジットカードなどの氏名変更も忘れず進めてください。 - (子ありの女性の場合)子供に関する手続き(学校、保険、扶養など)

子供がいる場合、離婚後は「親権者の変更届」や「入籍届」、「氏の変更申立て」などの手続きが必要となることがあります。また、学校や保育園、加入している健康保険、扶養関係の変更など、各所への届出も必要です。 - 公的支援の確認(児童扶養手当、医療費助成など)

女性側では、離婚後に収入が減少するケースが少なくありません。特に子育てをしながら働く場合、公的支援は心強い味方です。主な制度は、次の通りです。- 児童扶養手当

離婚などにより、ひとり親家庭等で養育される子供のための手当。受給者本人及び同居する扶養義務者には所得制限があります。 - ひとり親家庭等医療費助成制度

ひとり親家庭などを対象に、医療機関で支払う医療費の自己負担分を助成する制度。 - 児童育成手当

一部の自治体で実施される、ひとり親家庭向けの独自の手当。 - 住宅手当(家賃補助)

- 児童扶養手当

離婚後は精神的な疲労が一気に表面化することがあります。

新しい環境への不安や、子どもとの向き合い方、仕事と家事の両立など、多くの課題に直面します。必要であれば、カウンセリングや心療内科の受診も視野に入れてください。

また、住まいや働き方、家計管理など、生活の再設計も重要です。シングルマザー向けの就業支援や職業訓練、自治体主催の相談窓口なども積極的に利用しながら、少しずつ前に進みましょう。

「離婚後の財産分与」の解説

女性が離婚を決めたときによくある質問

最後に、女性側で、離婚を決めたときによく抱く質問に回答しておきます。不安を一つずつ解消して、納得できる離婚への第一歩を踏み出しましょう。

女性が離婚を決めたらする事は、子ありと子なしで違う?

離婚を決意した女性がすべき事は、子供の有無によって異なります。

子供がいなければ、夫婦間の問題解決に集中できます。しかし、子供がいる場合、親権や養育費、面会交流など、子供の将来を見据えた取り決めが必要です。女性側で親権を希望する場合は、子供の生活環境や監護実績、今後の養育の方針について、明確に示すことが求められます。また、離婚後の生活設計(転校や住居の選定、公的支援など)が必要になります。

子供がいる方がより慎重な準備が必要で、精神的負担も大きくなるので、信頼できる弁護士に相談しながら進めるべきです。

「子連れ離婚」の解説

これから離婚する女性が絶対にやってはいけないことは?

離婚を決意した女性が最も避けるべきは、感情に任せて行動することです。特に、以下の点には注意が必要です。

- 証拠がないのに夫の不貞を指摘する

- 夫からの暴言に対して感情的に怒鳴り返す

- 証拠の収集なく、勢いで家を出てしまう

- 相手のスマホや通帳を勝手に持ち出す

離婚を決めたからこそ、冷静な対応と、法的な根拠に基づく行動が重要となります。後悔しないためにも、準備を整えてから行動を起こすようにしましょう。

「相手が弁護士に依頼したら直接交渉は禁止?」の解説

離婚の準備は密かにすべき?

結論から言うと、多くの場合、離婚は密かに進めた方がうまくいきます。

女性側(妻側)は、夫に「離婚したい」という思いが知られると、証拠の隠滅や財産隠し、逆上してDVやモラハラで身の安全を脅かされることもあります。不貞やDVなど、相手に非があるケースは、気づかれないように証拠を確保することが重要です。

ただし、準備が整った後は、弁護士に相談しながら、相手と向き合うタイミングを見極めることも必要です。計画的に行動することが、離婚を有利に進める鍵となります。

「離婚前の別居の注意点」の解説

離婚を言った方が負けになる?

「自分から離婚を切り出したら損なのでは?」と不安を感じる人もいます。

しかし実際は、それほど単純ではなく、「どちらが離婚を切り出したか」で有利・不利が決まるわけではありません。大切なのは、離婚の理由が正当か、証拠が揃っているか、といった点です。ただし、「感情的になって一方的に言い出した」と受け取られると、関係がこじれて交渉が難航しがちなので、伝え方やタイミングには十分な配慮が必要です。

落ち着いて話し合える状況を作り、できれば事前に弁護士に相談しておくと安心です。

「離婚で弁護士を立てるタイミング」の解説

まとめ

今回は、離婚を決意した女性がやるべきことについて解説しました。

離婚を決意した後にやるべきことは、想像以上に多岐にわたります。特に女性の場合、離婚理由の整理から証拠集め、財産状況の把握、親権・養育費の検討といった準備を、感情に流されず冷静に進めることが、後悔しない離婚への第一歩となります。

離婚は非常に大きな決断ですが、正しい情報をもとに準備すれば、不安を最小限に抑えて前に進むことができます。女性側では、夫のDVやモラハラがあるケース、離婚後の親権について意見が割れるケースなどは、複雑な争いが予想されます。

離婚は人生の大きな転機であると同時に、自分の気持ちの問題だけでなく、法律的にも大きな課題を伴うことがあります。安心して次の人生に踏み出すためにも、一人で抱え込まず、早めに弁護士に相談することを検討してください。

- 女性側は財産をもらう側になることが多いので、離婚前に証拠を保全

- 子供の将来を最優先に考え、親権・養育費・面会交流を具体化する

- 不安やリスクは、早めに弁護士に相談して解消しておく

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

協議離婚は、夫婦の話し合いで離婚条件に合意し、離婚届を提出することで成立します。この手続きは比較的簡単で迅速に進められる一方、難しい法律問題があっても自分達で乗り越えなければなりません。

合意内容が曖昧なままだと後にトラブルが生じるおそれがあるので、「協議離婚」の解説を参考にして進めてください。