離婚したいのに相手が同意しないとき、裁判で離婚を認めてもらうために必要な条件が、「法定離婚事由」です。具体的には、不貞行為・悪意の遺棄・3年以上の生死不明・強度の精神病・その他婚姻を継続し難い重大な事由の5つの離婚原因(離婚理由)です(民法770条)。

相談者

相談者離婚したいのに相手が別れてくれない…

相談者

相談者強制離婚できる理由はどのようなもの?

これらの悩みを抱える方は、民法770条の法定離婚事由を理解することが非常に重要です。民法は、離婚が認められる条件として5つの具体的な原因を定めます。相手が離婚を拒否したり、離婚条件に夫婦間で争いがあったりすると、協議・調停では解決せず裁判に発展します。このとき、裁判所の判決で強制的に離婚するために必要な離婚理由(離婚原因)が、法定離婚事由です。

今回は、法定離婚事由のポイントと、裁判で離婚を認めてもらう方法について弁護士が解説します。それぞれの事由に該当する具体的な事情についてもよく理解してください。

- 法定離婚事由を理解して、離婚が成立する法的条件を満たす努力をする

- 不貞や悪意の遺棄などの事情を立証する証拠が必要

- 法定離婚事由があっても感情的な対立は避けて冷静に対応すべき

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

法定離婚事由とは

まず、法定離婚事由とはどのようなものか、法律知識の基本を解説します。

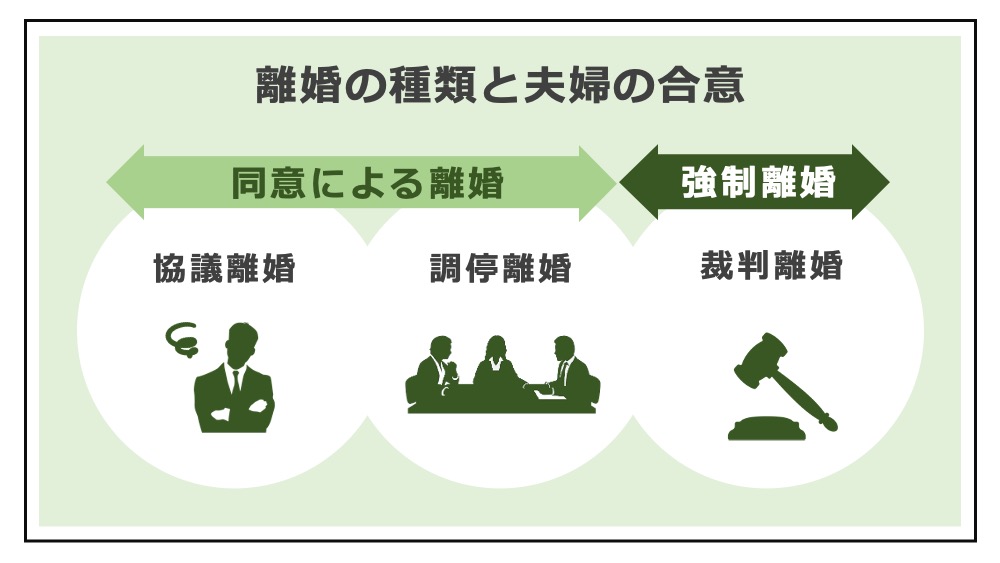

法定離婚事由の定義(民法770条)

法定離婚事由とは、民法770条に規定された、離婚できる条件となる5つの離婚理由(離婚原因)のことを指します。夫婦が離婚するのは「協議・調停で離婚に合意したとき」と「裁判で勝訴したとき」に分けられますが、日本の法律は、夫婦関係の解消には慎重な判断をするために、裁判で離婚を認めるには、この法定離婚事由に該当する事情があることを必要としています。

法定離婚事由は、民法770条の定める次の5つです。

- 不貞行為

- 悪意の遺棄

- 3年以上の生死不明

- 強度の精神病

- その他婚姻を継続し難い重大な事由

※ 「民法770条で定められた5つの離婚原因」で詳しく解説します。

民法770条(裁判上の離婚)

1. 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。2. 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

民法(e-Gov法令検索)

以上の法定離婚原因が相手にあるとき、裁判で証拠により証明できれば、判決で離婚を認めてもらうことができます。この手続きを「裁判離婚」といいます。

法定離婚事由は、裁判離婚をするには、必ず必要な事情です。調停・協議で合意ができれば、理由にかかわらず離婚することができますが、裁判の判決で強制的に離婚するには、単なる感情的な不満や一時的な対立では足りず、法律に定めた厳格な条件を満たす必要があるのです。

法定離婚事由が重要な理由

夫婦双方が話し合って合意した「協議離婚」や調停委員の仲介のもとに合意した「調停離婚」なら、具体的な理由を問わず離婚を成立させることができます。互いに離婚を希望しているので、一方を害することはありません。

しかし、配偶者が離婚を拒否しているときや、離婚条件について夫婦間で合意できないとき、離婚を希望するなら、離婚裁判(離婚訴訟)に進み「裁判離婚」する必要があります。そして、裁判離婚のみが、相手が拒絶しても強制的に離婚を実現する手段となるところ、裁判手続きでは、法定離婚事由に該当する事情があるかどうかで判断されます。

裁判離婚は、相手が拒否しても裁判所が強制的に離婚を実現してくれる方法であり、この際は、離婚条件についても裁判所の判決で決めてもらうことができます。

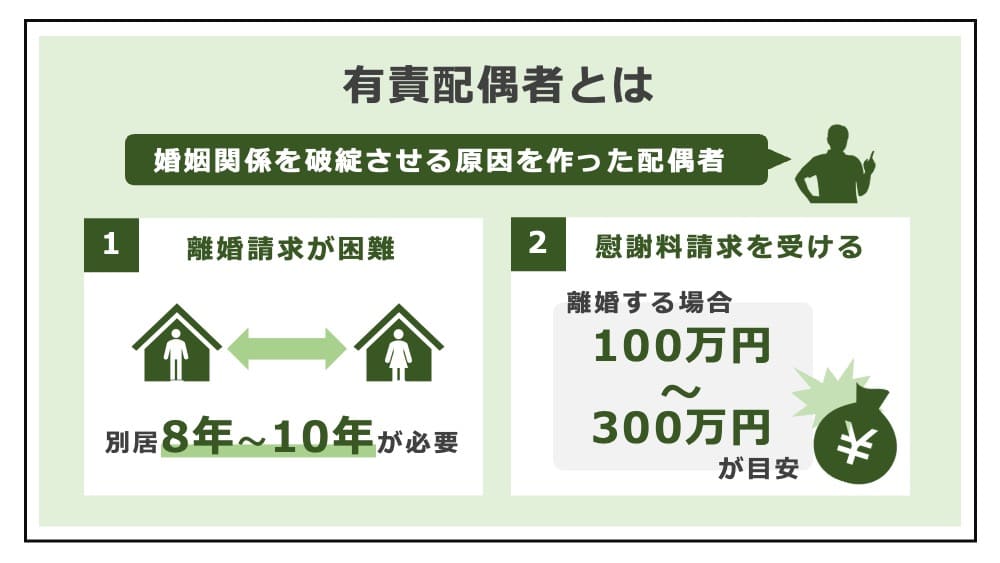

法定離婚事由は、夫婦の一方が頑なに離婚を拒絶したり、逆に無理やり離婚を求めたりすることを防ぐ役割を果たします。該当する事由があれば強制的に離婚できる一方、逆にその事由が自分側にある「有責配偶者」は、訴訟でも離婚を勝ち取るのが難しくなります。自ら破綻の原因を作りながら離婚を求めるのは誠意がなく、離婚請求が信義則上制限されるからです。

そのため、法定離婚事由にあてはまる離婚理由(離婚原因)を理解し、それを立証する証拠を揃えることが、離婚問題をスムーズに解決するポイントとなります。裁判に勝って強制的に離婚できるのはもちろん、勝訴が予想されるなら、協議や調停でも、相手に譲歩させることができます。

「離婚までの流れ」の解説

民法770条で定められた5つの離婚原因

法定離婚事由に該当する5つの離婚原因(離婚理由)を、一覧で具体的に解説します。

法定離婚事由となる離婚原因(離婚理由)は、裁判離婚において重要な基準となるので、適切な法的主張と証拠の準備のため、あてはまる事情のあるときは早めに弁護士に相談すべきです。

不貞行為(民法770条1項1号)

不貞行為とは、夫婦の一方が、配偶者以外の異性と自由な意思に基づいて性的関係を持つことを指し、民法770条1項1号で法定離婚事由の一つに定められます。

一般には不倫・浮気ということもありますが、法律用語である「不貞」は性行為及びそれに準じる肉体関係を持つケースを指す限定的なもので、デートや食事、手を繋ぐといった行為は該当しないとされるのが通例です(嫌がっているのに頻繁にデートするなどの行為は「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当します)。継続的な交際関係になくても、一時的な関係も不貞になります。配偶者の自由な意思に基づく必要があるので、セクハラやレイプによる強制的な性交渉は、不貞ではありません。

不貞が認められるかどうかは、証拠の有無に左右されます。不貞を立証するには、次の証拠が必要となります。

- 不貞相手とのメールやLINEのメッセージ

- 肉体関係を示す写真や動画

- 探偵の調査報告書

証拠が不十分だと、裁判で離婚請求が棄却されるおそれがあります。

不貞を理由に離婚する場合、精神的苦痛を被った配偶者は、相手(夫または妻)と不貞相手に慰謝料を請求できます。不貞慰謝料の相場は、100万円〜300万円程度が目安ですが、不貞の期間や回数、相手の地位や収入、責任の度合い、夫婦関係の状況などによって増減します。なお、夫婦関係が破綻した後に行われた行為は、不貞にあたらないと判断される可能性があります。

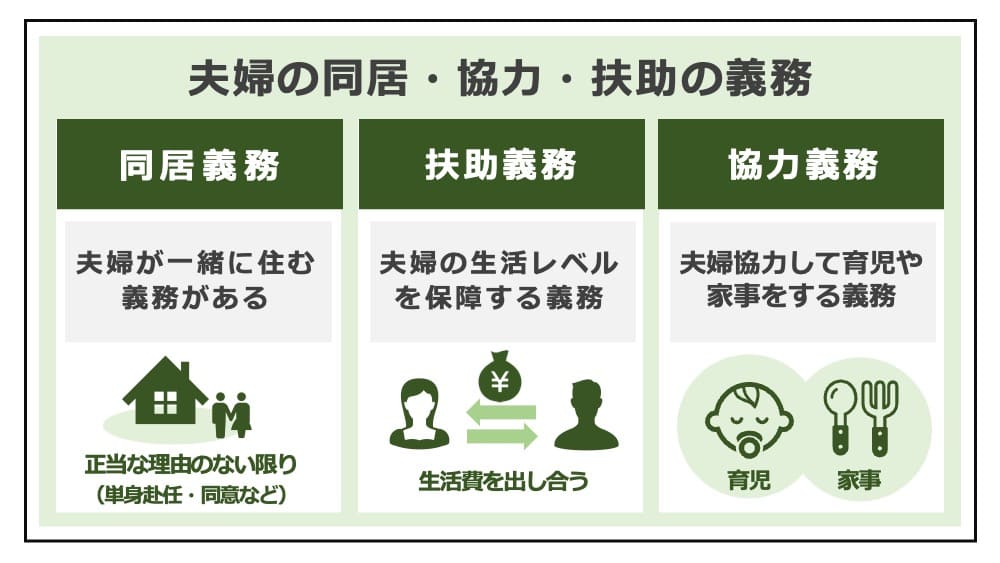

悪意の遺棄(民法770条1項2号)

悪意の遺棄とは、夫婦の一方が、正当な理由なく同居義務や扶助義務を果たさないことを指し、民法770条1項2号の定める法定離婚事由です。民法752条により、夫婦は互いに同居して生活を支え合う義務を負うので、この義務を果たさない行為は「悪意の遺棄」として離婚理由となります。要は「配偶者が相手を見捨てること」であり、次の具体例があります。

【同居義務違反】

- 正当な理由なく同居を拒否する

- 突然家出して帰宅しない

【扶助義務違反】

- 生活費を一切渡さない

- 妻子の生活を放置する

- 家庭内別居状態で必要な助けを怠る

- 生活が困窮すると知りながら家を追い出す

【必要な救済・支援をしない】

- 配偶者が病気なのに看護しない

- 介護を放棄する

- 育児の大変な時期に全く協力しない

ただし、義務を果たさない状態が継続的で、正当な理由がない場合に限られます。例えば、出張や転勤、留学などの理由ある別居や、夫婦の合意による別居は、悪意の遺棄になりません。また、別居をされた側にDVやモラハラといった原因がある場合も、悪意の遺棄ではありません。

やむを得ず夫婦が別居するとき、悪意の遺棄とみなされないためには、別居後の継続的に生活費(婚姻費用)を支払い、別居の合意を行うなど、適切な対応を心がけましょう。

「離婚前の別居の注意点」の解説

3年以上の生死不明(民法770条1項3号)

3年以上の生死不明とは、配偶者が3年以上にわたって生きているか死亡しているかがわからない状態を指し、民法770条1項3号に基づく法定離婚事由です。ただし、単なる行方不明や連絡が取りづらいだけでは認められず、生死が確認できなくなってから、住居や戸籍を調査したり捜索願を出したりなど、努力を尽くしてもわからないことが必要です。

「3年以上の生死不明」による離婚を進めるには、失踪宣告の手続きを行います。失踪宣告をすれば、相手は死亡したものとみなされ、「生死不明」であっても「死亡」を法律上確定させることができます。失踪宣告は、離婚はもちろん、財産関係の整理のためにも重要です。

失踪には、普通失踪と特別失踪の2種類があります。

- 普通失踪

不在者の生死不明から7年経過した時点で死亡したものとみなされます。 - 特別失踪

災害や事故などの危難に遭遇した者の生死が、その危難が去った後1年間経っても不明のとき、死亡したものとみなされます。

失踪宣告は、利害関係人が家庭裁判所に申し立てることで行われる手続きで、不在者の住所地を管轄する家庭裁判所が申立先となります。

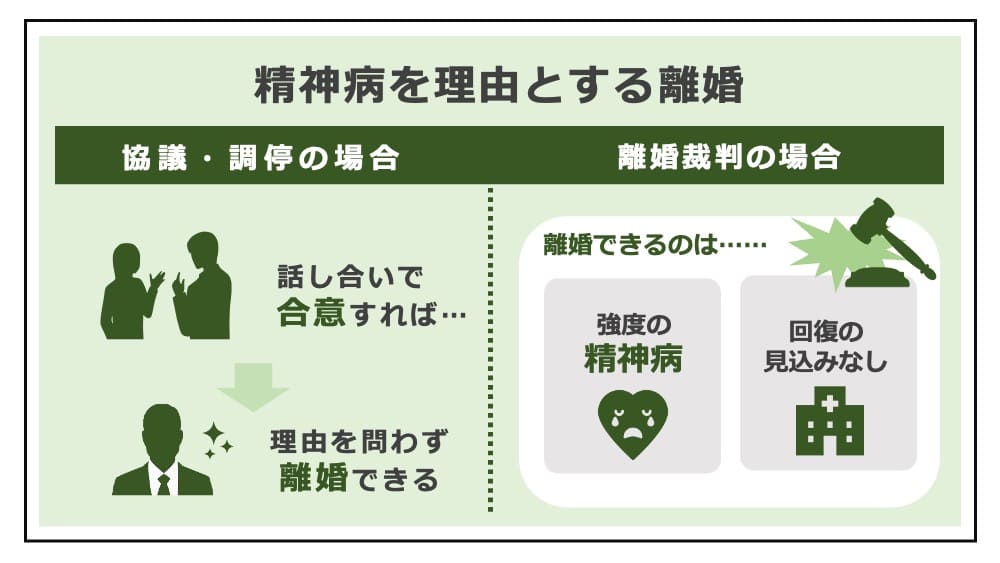

強度の精神病(民法770条1項4号)

強度の精神病とは、配偶者が日常生活を共に送ることが困難なほど重度の精神疾患に罹患し、治療の見込みがないことを指し、民法770条1項4号に基づく法定離婚事由です。ただし、精神疾患があるだけでは離婚理由にはならず、次の条件を満たさなければなりません。

- 精神病の種類

離婚理由として挙げられる典型例として、統合失調症、重度のうつ病、双極性障害といったものがあります。 - 治療の見込みがない

配偶者の精神疾患が強度で、一時的なものではなく、回復の見込みがないと判断される必要があり、医師の診断書、治療経過を示すカルテなどの証拠が重要です。

夫婦には民法752条による同居義務と相互扶助義務があるので、配偶者が精神病を患っても、できる限り助け合い、支え合って乗り越える必要があります。そのため、精神病が離婚理由として認められるのは、この努力を尽くしてもなお、夫婦の共同生活が成り立たない場合に限られます。

医療費や看護費用の負担、日常的な介護や家事の分担といった努力もなく、離婚できるわけではありません(これらの配慮のないことは、逆に「悪意の遺棄」に該当するおそれがあります)。

「精神病を理由とする離婚」の解説

その他婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)

その他婚姻を継続し難い重大な事由とは、夫婦関係が破綻しており、復縁の可能性がない場合に適用される法定離婚事由であり、民法770条1項5号に定められています。必ずしも1号から4号までに該当しない事情でも、同等の重大姓があり、婚姻関係の継続が困難であると認められる場合に離婚することのできる理由となります。

「その他」とある通り、様々な事情が主張されますが、夫婦関係が破綻し、愛情や信頼が完全に失われており、修復不能といえるほどの重大性がなければ認められません。

その他婚姻を継続し難い重大な理由の具体例は、次の通りです。夫婦の状況に合わせた総合的な判断であり、過去の裁判例などをもとに決まるため、該当するかどうか自分で判断できないときは弁護士に相談してください。

DV・モラハラ

配偶者から暴力を受けている場合(DV)や、暴力に至らないものの精神的な攻撃(モラハラ)を継続的に受けている場合、その程度が強度なときは、婚姻を継続しがたい重大な事由となります。

特に、殴る、蹴る、物を投げるといった暴力は、生命や身体に危険を及ぼすため、速やかに離婚すべき緊急性の高いケースです。

「モラハラの証拠」の解説

長期間の別居

長期にわたる別居が続いており、夫婦関係が完全に冷え切っている場合、婚姻を継続し難い重大な事由と認められることがあります。夫婦には同居義務がありますが、もはや夫婦関係が破綻して一緒に住むのは難しい状況が続けば、修復不能だといえます。

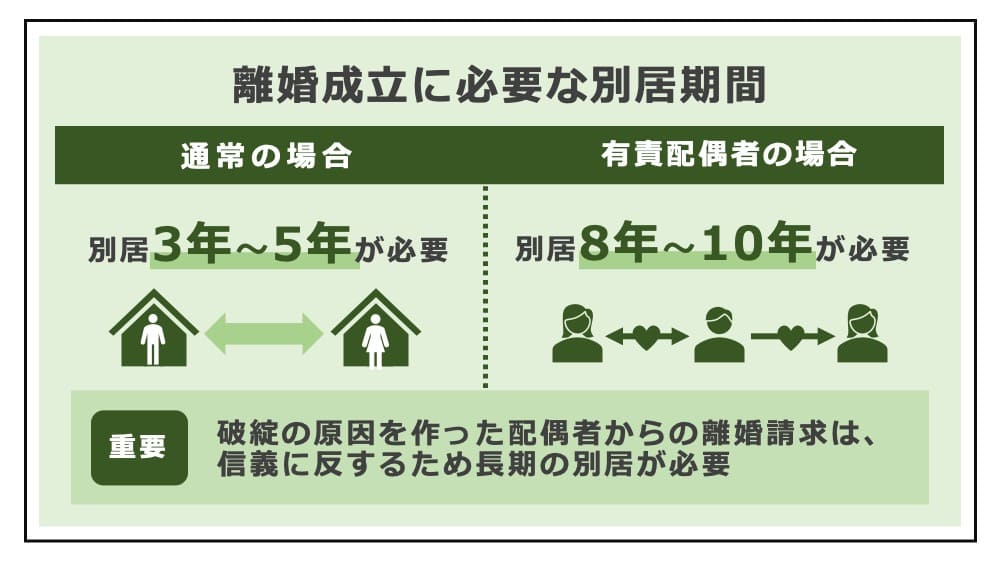

別居を理由とする離婚は、通常は3年〜5年の別居期間が必要とされ、有責配偶者(不貞などの非のある側)の場合には8年〜10年の別居が求められるのが実務です。

「離婚成立に必要な別居期間」の解説

経済的なネグレクト

配偶者が生活費を全く払わなかったり、浪費したり借金をしたりなど、家計を支え合う義務を怠っている場合、婚姻関係を継続し難い重大な事由であると認められることがあります。

ただし、離婚が認められるのは、単なる「金銭感覚の違い」といえる程度を超えて、家計を破綻させるほどの浪費や、度重なる無断の借金といった重大なものに限られます。

「借金を理由とする離婚」の解説

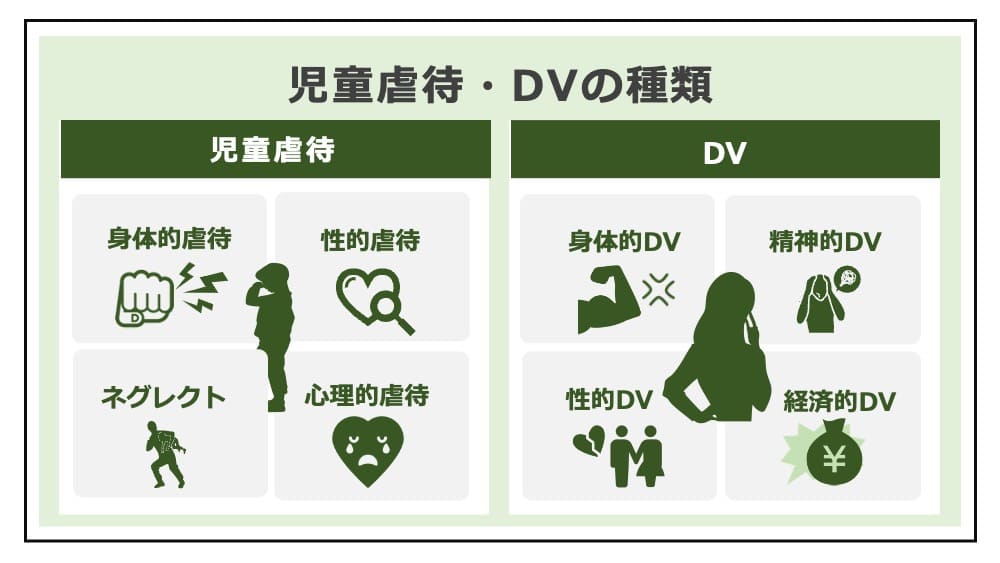

虐待・育児放棄

夫や妻の攻撃性が、配偶者だけでなく子供に向いてしまうときも、離婚するのに十分な理由といってよいでしょう。子供に対する虐待や育児放棄(ネグレクト)は、婚姻を継続し難い重大な理由にあたります。

虐待には、身体的虐待だけでなく、性的虐待や心理的虐待、育児放棄も含みます。例えば、育児を行わない、適切な教育や医療を与えない行為も、離婚理由となり得ます。

性格の不一致

性格の不一致は「離婚したい理由」として最も相談が多いですが、残念ながら法定離婚事由にはあたらないことが多く、離婚裁判でも敗訴する例があります。

結婚した以上、実際に生活してみて多少の不一致があっても、夫婦で譲り合いながら過ごすべきです。そのため、性格の不一致による離婚を裁判所に認めてもらうには、単に「合わない」という程度の不平・不満ではなく、他の法定離婚事由と同程度に重大なものであることを説得的に示さなければなりません。

親族との不和

結婚は、夫婦関係だけでなく、その親族との関係も重要です。そのため、「嫁姑問題」に代表されるように、親族との不和が離婚理由となることがあります。

ただし、親族関係も、よほどの重大性のない限り、結婚したからには話し合って解消すべきです。親族との不和が、婚姻を継続し難い重大な事由となるかどうかは、配偶者が自身の親の問題を把握し、解消に努めているかどうかが重要なポイントとなります。

過度な宗教活動

配偶者が宗教に没頭し、家庭をないがしろにしているとき、もはや婚姻の継続は困難なことがあります。

例えば、私財をなげうつほど多額の寄付、家事や育児を一切せずに宗教活動を行う、非常識な信仰を子供に押し付けるといったケースは、婚姻を継続し難い重大な事由にあたり離婚が認められる可能性があります。

性的な不一致

セックスレスや異常な性癖が原因で、夫婦生活が破綻してしまった場合、婚姻を継続し難い重大な事由として離婚できることがあります。

夫婦は貞操義務を負い、他の異性との性交渉は禁じられています。そのため、正当な理由なく性交渉を拒否されてセックスレスになった場合、法定離婚事由となり得ます。

「セックスレスを理由とする離婚」の解説

犯罪行為や服役

犯罪行為や、これによる服役が、婚姻を継続し難い重大な事由と認められる可能性があります。ただし、配偶者の名誉を傷つけるなど、家庭生活に大きな影響を与えるものでなければなりません。

アルコール依存症や薬物中毒

配偶者がアルコール依存症や薬物中毒で正常な判断が難しいとき、婚姻を継続し難い重大な事由にあたります。ただし、強度の精神病と同じく、治療や看護を尽くした上でもなお、夫婦生活を行うことが困難な程度に至っていることが必要です。

「アルコール依存症による離婚」の解説

離婚裁判に敗訴すると離婚できない

次に、離婚することができないケースについて解説します。

離婚裁判で裁判所に離婚を認めてもらうには、今回解説した「法定離婚事由」が必要です。逆にいえば、法定離婚事由がなく、離婚裁判に敗訴してしまうと離婚できないこととなります。この場合、相手が拒絶していると、当面の間は離婚することができません。

離婚裁判を検討する方は、自身の状況が法定離婚事由に該当するかを確認するために、弁護士に相談することが重要です。

法定離婚事由がないと裁判離婚はできない

裁判離婚をするには、民法770条の法定離婚事由に該当しなければなりません。

たとえ一方の配偶者が、夫婦生活に不満を抱いたとしても、以下のようなケースでは裁判所が離婚を認めてくれないことがよくあります。

- 夫婦喧嘩

円満な夫婦でも、ときには夫婦喧嘩をすることもあります。そのため、夫婦喧嘩があるというだけでは、裁判で離婚を認めてもらうことはできません。 - 一時的な感情によるトラブル

感情の行き違いやすれ違いなど、一時的なトラブルは夫婦間で話し合って解決するべきであり、離婚原因として認められません。例えば「些細な言い争いが続いている」「会話が少ない」といった理由だけでは、法定離婚事由のいずれにもあたりません。 - 性格の不一致

離婚の相談を受けるケースで、裁判実務と特に異なるのが「性格の不一致」に関する問題です。性格が合わないことは、当事者にとっては決定的な離婚の理由のように感じても、裁判例では、それだけで離婚が認められることはなかなかありません。

有責配偶者からの離婚請求は認められない

「有責配偶者」とは、離婚原因を作り出した責任がある配偶者のことです。典型的には、不貞行為を行った夫または妻が該当します。裁判実務では、有責配偶者が一方的に離婚を請求することは、原則として制限されています。これは、その相手となる配偶者を保護し、不当な形で離婚されてしまうことを防ぐための考え方です。例えば、不倫をして家庭を壊したにもかかわらず「自分の新しい生活を優先したい」という勝手な理由で離婚することは許されません。

ただし、一定の条件を満たす場合には例外的に、有責配偶者からの離婚の請求も認められる場合があります。具体的には、次のような事情が考慮されます。

- 長期間の別居が続いている(目安は8年〜10年)

- 子供が独立し、相手に収入や資産があるなど、離婚しても過度な不利益がない

法定離婚事由に基づく離婚の注意点

最後に、法定離婚事由に基づいて離婚を進める際の注意点を解説します。

確かに、法定離婚事由に該当する事情があれば、裁判で強制的に離婚を進めることができますが、それでもなお、相手の事情に配慮してできるだけ感情的な対立を避けるなど、スムーズに離婚するための努力は欠かせません。

感情的な対立は避ける

法定離婚事由に該当して、強制的に離婚ができる場合だとしても、感情的な対立を避けるに越したことはありません。法律に基づいて離婚できるにせよ、冷静さを欠くと、自分も相手も、状況を客観的に見ることができなくなります。例えば、「離婚に応じた方が得なのは分かるが、どうしても夫または妻の言うことは聞きたくない」といった無用な対立が生じかねません。

交渉が難航したり、裁判が長引いたりしないよう、法定離婚事由が明らかにある場合こそ、弁護士に早期に相談したり、調停や裁判で第三者(裁判官や調停委員)に客観的な視点から説得してもらったりするのが効果的です。

「離婚に強い弁護士とは」の解説

証拠を確保しておく

自分では「法定離婚事由がある」と分かっていても、その主張を裁判所で認めてもらうには、証拠が不可欠です。そのため、離婚を進める上では、法定離婚事由を立証する証拠を集めておかなければなりません。特に、不貞行為は、配偶者に隠れて行われるのが通例なので、不貞相手のメールやメッセージ、探偵の調査報告書といった証拠を集めるには、早めの準備が重要となります。

離婚や別居のタイミングとの前後関係もシビアな問題となるため、同居中に集められる資料は、離婚を考え始めたらすぐに入手しましょう。慌てて離婚請求するのではなく、相手に切り出す前から必要な準備を整え、計画的に進めるようにしてください。

「離婚相談の準備とメモ」の解説

離婚後の生活設計を立てる

どのような理由で離婚するにせよ、離婚後の経済的な安定を確保することが肝要です。特に、法定離婚事由に基づいて裁判離婚を目指すケースは、相手が協力的でないことが多く、今後の生活設計を立てるためにも、裁判で勝ち取れる金銭は徹底して争わなければなりません。

例えば、離婚裁判では、財産分与や養育費、慰謝料といった金銭が争点となります。また、子供がいる夫婦の場合、親権の帰属が最大の争点となることがあります。裁判所は「子供の利益」を最優先に考えるので、子育ての実績や家庭環境などを整備することも忘れないでください。

「離婚に伴うお金の問題」「子供がいる夫婦の離婚」の解説

まとめ

今回は、法定離婚事由となる離婚原因(離婚理由)について解説しました。

相手(夫または妻)が離婚を頑なに拒否しているとき、裁判で離婚を認めてもらうには法定離婚事由が必要です。離婚は重大な決断なので、法律知識に基づいて慎重に進める必要があります。民法770条に定められた5つの離婚原因は、裁判で離婚を認めてもらう際の重要な基準となります。

不貞行為や悪意の遺棄、3年以上の生死不明、強度の精神病、そして、婚姻を継続し難い重大な事由という5つの条件を正しく理解して、必要な証拠を揃えることが離婚問題を解決する近道となります。離婚手続きは、感情的な対立が大きく、自分で進めるのが難しい場合は、弁護士のサポートを受けるのが有益です。

- 法定離婚事由を理解して、離婚が成立する法的条件を満たす努力をする

- 不貞や悪意の遺棄などの事情を立証する証拠が必要

- 法定離婚事由があっても感情的な対立は避けて冷静に対応すべき

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

離婚問題を迅速に解決するには、離婚理由(離婚原因)についての知識が重要です。裁判では不貞やDV、悪意の遺棄などの一定の事情がなければ離婚が認められないところ、交渉や協議でもこれらの事情が重視されます。

「離婚理由」の詳しい解説を理解し、戦略的に進める参考にしてください。

離婚裁判を有利に進めるには、法律知識のほか、不貞やDVを証明するための証拠の収集が欠かせません。

以下の解説を参考に、訴訟に必要な準備や対応のポイントを理解し、戦略を立てる手助けとしてください。