夫婦喧嘩はどこの家庭でも起こり得ることですが、感情が高ぶった末に「暴力」に発展した場合、単なる家庭内のトラブルでは済まされません。たとえ夫婦でも、暴行や傷害は刑事事件として扱われる可能性があります。被害者が大ケガをしたり、逮捕や起訴をされたりといった深刻な事態に発展することもあります。

夫婦喧嘩が暴力を伴うほど激化したら、法的な視点を忘れてはなりません。「どちらが悪いのか」「子供に影響はないか」「関係を修復すべきか、それとも離婚すべきか」といった悩みは、法律知識も踏まえて検討すべき重要な問題です。

今回は、夫婦喧嘩で暴力を振るうリスクと、被害に遭った場合の対処法について弁護士が解説します。暴力を振るわれた側が取るべき行動や証拠の残し方はもちろん、お互いに暴力がある場合や逮捕された際の注意点についても詳しく説明します。

- 夫婦間でも暴力は犯罪になり、逮捕されたり起訴されたりする危険がある

- 夫婦喧嘩で暴力を振るわれたら、証拠を残すことが身を守る鍵となる

- 相手に非があっても暴力は許されず、特に「子供の前での暴力」は悪質

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

夫婦喧嘩での暴力は家庭内でも犯罪

家庭内における夫婦喧嘩も、相手に暴力を振るえば、十分に犯罪になり得ます。相手が大ケガをしたり、近隣の人が通報したりするほど激しい喧嘩は、警察沙汰になる例も少なくありません。

夫婦喧嘩でも、暴力を振るって逮捕され、刑事事件に発展する可能性もあります。以下では、夫婦喧嘩で成立する犯罪の種類と、その程度について解説します。

夫婦喧嘩で成立する犯罪

はじめに、夫婦喧嘩における暴力がどのような犯罪になるか、解説します。

夫婦間で暴力を振るった場合、一時的な喧嘩であっても犯罪になり得ます。激しい場合、相手がケガをするケースもありますし、一方にとっては単なる口論でも、暴言によって相手を酷く傷つけるケースもあります。

- 脅迫罪

2年以下の懲役または30万円以下の罰金(刑法222条)。夫婦喧嘩の中で「殺すぞ」と相手を脅した場合など。 - 強要罪

3年以下の懲役(刑法223条)。「殴られたくなければ土下座して謝れ」など、義務のない行為を要求した場合。 - 侮辱罪

1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金・勾留・科料(刑法231条)。「こいつはバカ」など、相手を辱める発言をした場合など。 - 暴行罪

2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金もしくは拘留・科料(刑法208条)殴る、蹴る、胸ぐらを掴む、物を投げつけるなどの有形力を行使した場合。 - 傷害罪

15年以下の懲役または50万円以下の罰金(刑法204条)。相手が死亡した場合は傷害致死罪として3年以上の有期懲役(刑法205条)。夫婦喧嘩で暴行を加えた結果、相手にケガを負わせた場合など。診断書によって立証します。 - 殺人罪・殺人未遂罪

死刑または無期懲役もしくは5年以上の有期懲役(刑法第199条、203条)。包丁を振り回すなど、夫婦喧嘩で相手を殺そうとして行動した場合など。

重要なのは、「配偶者」という「身内」であっても特別扱いはされず、夫婦間で起きた暴力行為も刑法上の犯罪となるということです。昔は、「家庭内の問題だから」と被害者が我慢したり、親族によって隠蔽されたりすることもありましたが、現在は家庭内暴力(DV)が社会問題化し、重大な犯罪行為として扱われて警察も積極的に介入することが多いです。

夫から妻への暴力の例が多いですが、包丁やハサミなどの凶器を用いると、妻から夫への暴力も、十分犯罪に該当する可能性があります。

暴力がエスカレートすると、より重大な犯罪に該当し、刑事罰が重くなります。特に、傷害罪は「親告罪」(被害者が告訴しなければ成立しない犯罪)ではないので、暴力を振るわれた夫や妻が被害を訴えなくても、警察の捜査や逮捕が進むおそれがあります。

夫婦間の暴力が警察沙汰になるケース

夫婦間の暴力でも、相手にケガを負わせたり、放置しておくと深刻な事態になると判断されたりした場合、警察沙汰になるケースは少なくありません。例えば、次のような例があります。

- ケガを負わせた・負った場合

あざや出血、骨折など、外傷が明らかだと、傷害事件として捜査が開始されます。被害者側の提出した診断書が証拠となり、逮捕や起訴に繋がりやすくなります。 - 近隣住民から通報があった場合

当事者は我慢していても、近隣住民や通行人が騒ぎを聞いて通報するケースもあります。夫婦の間では「大したことではない」と考えていても警察が介入する事例もあります。 - 子供が夫婦喧嘩に巻き込まれた場合

暴力を目の前で見た子供には深刻な影響が出るおそれがあり、児童相談所が介入して一時保護の対象となるおそれがあります。 - 継続的なDVと判断された場合

夫婦間の支配関係があると、DV(家庭内暴力)として捜査や支援措置の対象となります。被害者が、保護命令や接近禁止命令の申立てを検討することもあります。 - 過去の被害歴がある場合

以前にも暴力があって警察沙汰になっているなど、過去の相談記録や通報履歴が残っていると、警察はより迅速かつ厳格に対応する傾向があります。

夫婦間の暴力でも、警察が介入する可能性は十分にあるので、甘く見てはいけません。

なお、夫婦喧嘩が警察沙汰になった場合も、「逮捕されるか」は個別の事情に左右されます。互いが手を出し合っていたり、ケガの程度が軽かったり、日常的ではないと判断されたりすれば、逮捕されない例もあります。単なる口論や意見の衝突と「暴力行為」の間には明確な線引きがあるので、夫婦喧嘩の際には身体的な接触が伴わないよう注意すべきです。

「モラハラやDVから逃げるための別居」の解説

どのような理由でも暴力は正当化されない

夫婦喧嘩でよく反論が、「相手が悪いから仕方ない」「口論の延長でつい手が出てしまった」といった言い訳です。しかし、夫婦間にどのような問題があっても、暴力は正当化されません。例えば、「相手が不貞(不倫や浮気)をした」「モラハラがひどい」などの非があっても、暴力で解決すべきではありません。

暴力を振るえばその時点で加害者になり、刑事責任を免れることはできません。更に、不法行為(民法709条)による損害賠償請求など、民事上の責任を負うこともあります。今後離婚する際も、法定離婚事由に該当して不利になるおそれがあります。

相手に不満があるからと感情的になって暴力を振るうのではなく、あくまで冷静な対話による解決を前提に、注意深く行動しましょう。

「法定離婚事由」「お互いにモラハラを主張するときの対応」の解説

暴力を振るわれた側の対処法

次に、夫婦喧嘩で暴力を振るわれた側の正しい対処法を解説します。

夫婦喧嘩で暴力を振るわれると、心身に深刻なダメージを負います。混乱して、何をすべきか悩む方も多いですが、相手に不満をぶつけるだけでは事態は改善せず、むしろ悪化する危険もあります。

まずは身の安全を確保する

夫婦喧嘩で暴力を振るわれたら、最優先は「身の安全の確保」です。

一度暴力が発生した家庭では、再度繰り返される危険が高いです。加害者からの暴力が再発する可能性を考慮して、距離を取るべきです。避難先として、以下の選択肢があります。

- 実家・友人宅に一時的に避難する

信頼できる家族や友人に助けを求め、物理的に加害者と距離を置きます。押しかけられた時に一人で対処せずに済むメリットがあります。 - 配偶者暴力相談支援センターの利用

全国各地に設置されており、保護施設(シェルター)への入所支援も受けられます。 - DVシェルター

秘密保持性が高く、緊急避難先として利用できます。実家が知られており、夫や妻が押しかけてくる危険のあるときに有効です。

子供がいる場合は、子供の安全確保も必要となります。避難の際、子供を連れて行くことを検討し、場合によっては児童相談所に相談してください。加害者から「子供を連れて行くな」と命じられても、子供の利益を最優先に行動してください。

「勝手に別居すると不利?」「子連れ別居の注意点」の解説

証拠を確保しておく

暴力を振るわれた事実を証明するため、証拠の確保も重要です。

夫婦喧嘩における暴力について、民法上・刑法上の責任を追求するには、「暴力があったこと」を被害者側で立証する必要があるからです。有効な証拠には以下のものがあります。

- 傷の写真・診断書の取得

ケガがある場合は、すぐに病院を受診し、診断書を発行してもらいましょう。外傷だけでなく、精神的なダメージ(PTSDなど)の診断書も有効です。 - 暴言や脅迫の録音・録画

スマートフォンやボイスレコーダーを使い、暴言や脅迫の様子を録音・録画しておきます。 - LINEやメールなどのやり取りの保存

暴行についての謝罪のメッセージや脅迫文など、相手の発言が記録されたメッセージは必ず保存してください。 - 暴力の日時や内容をまとめたメモ

いつ、どこで、どのような暴力があったか、できるだけ詳細に時系列でまとめてメモしておくと、後の証拠力が高まります。暴力が継続していると、重度であると評価されやすくなります。また、1回きりでも、悪質であることを示すためにメモに記録することが重要です。 - 証人となる第三者の証言

暴力の現場を目撃した第三者(家族、友人、隣人など)がいれば、その証言も重要な証拠です。

警察に通報する場合の流れ

夫婦喧嘩の暴力で危険を感じたら、警察に通報しましょう。

昨今ではDV(家庭内暴力)が社会問題化しており、たとえ夫婦喧嘩でも傷害事件や殺人事件など、深刻な事態に発展する可能性があるので、警察も積極的に介入します。

即座に通報する場合

夫婦喧嘩における暴力で危険を感じたら、ためらわず110番通報しましょう。通報時に伝える事項は、次の通りです。

- 暴力の具体的な状況

- 発生場所、現在地の正確な住所や目印

- 被害の状況

- 暴力が現在も続いているかどうか

- 危険度(加害者が興奮している、凶器を持っているなど)

通報を受けて警察が到着すると、初動対応として加害者を静止した後、夫婦が別々に事情聴取を受け、被害の状況によっては逮捕される流れとなります。一方、軽度な場合には口頭での注意に留まることもあります(微罪処分)。

被害届や告訴状を提出する場合

暴力行為に対する刑事処罰を求める場合、被害届や告訴状を提出します。被害届と告訴状には、次の法的性質の違いがあります。

- 被害届

犯罪事実を警察に申告するもので、捜査のきっかけとなります。 - 告訴状

加害者の処罰を求める意思表示を含む申立てです。

捜査が開始されるかは、被害の重大さや証拠の有無によって判断されます。本来、被害届や告訴状が提出されたら、警察は必ず受理しなくてはいけない(犯罪捜査規範61条1項、刑事訴訟法242条、260条)ので、万が一受理されない場合は理由を確認し、弁護士に依頼しましょう。

警察に逮捕された場合(示談など)

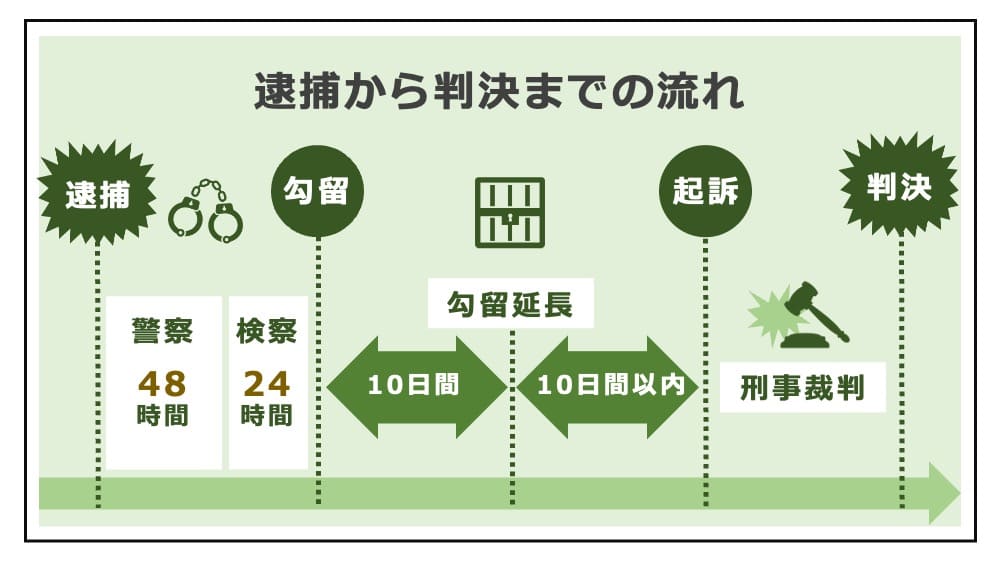

夫婦喧嘩で暴力を振るった加害者は、現行犯逮捕や後日逮捕によって身柄を拘束される可能性があります。逮捕後の流れは、次のように進みます。

- 逮捕

48時間以内に検察官に送致されます。 - 勾留請求

24時間以内に、検察官が裁判所に対して勾留請求を行います。勾留請求をしない場合には釈放されます。 - 勾留

裁判所が勾留決定を下すと、最大20日間(原則10日間、延長で最大10日間、合計で最大20日間)拘束される可能性があります。勾留請求が却下されると釈放されます。 - 起訴・不起訴

勾留中に、検察官が起訴・不起訴を判断します。起訴されると刑事裁判が開かれ、刑罰が下ると「前科」となります。不起訴なら釈放されますが、「前歴」が残ります。

この段階では、示談が成立することが、身柄拘束からの早期釈放や不起訴処分を得るために重要な要素となります。特に、夫婦喧嘩における暴力だと、被害者となった夫や妻の側でも「まさか逮捕されるとは思っていなかった」というケースもあるので、許すつもりがあるなら示談の受入れを検討しましょう。

保護命令を申し立てる

夫婦喧嘩で暴力を振るわれ、継続的に暴言を吐かれた場合、DV防止法に基づく保護命令の申立てが可能です。保護命令は、DVを防止するために、被害者の申立てにより、裁判所が加害者に対し、被害者への接近を禁じる命令です。以下の類型があり、加害者が違反する行動を取った場合は2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処されます(DV防止法29条)。

- 接近禁止命令(被害者、被害者の同居の子、被害者の親族)

- 電話等禁止命令(被害者、被害者の同居の子)

- 退去命令(被害者と共に生活の本拠としている住居からの退去)

保護命令に反した行動をすれば、加害者は逮捕されやすくなるので、被害者自身の身を守るのに有効です。保護命令の申立てやその後の対応には専門的な判断が必要なので、弁護士への相談が重要となります。

「別居したのに連絡がしつこい時」の解説

お互いに暴力があった場合の注意点

次に、夫婦間でお互いに暴力があった場合の注意点について解説します。

夫婦喧嘩でお互いに暴力があった場合、どちらが被害者・加害者なのか、正当防衛が成立するのか、といった判断を慎重に行う必要があります。また、どのような理由があっても、夫婦喧嘩や暴力は子供の目前ですべきではありません。

被害者と加害者の主張が食い違う場合

夫婦喧嘩で互いに手を出した場合、「どちらが被害者か」について、夫婦の主張が食い違うことが多く、争いが起きやすくなります。

- お互い「自分が被害者」と主張する。

- 「相手が先に手を出してきた」「防衛しただけだ」と反論する。

- 一方は「軽く触っただけ」、他方は「殴られた」など、暴力の程度の認識が異なる。

このような場合は警察や裁判所は、証人・録音・診断書などの証拠をもとに事実認定をします。そのため、自身の主張を信用してもらうためには、客観的な証拠が極めて重要となります。

正当防衛が成立するかは慎重に検討する

夫婦喧嘩で、相手からの暴力に反撃した場合、「正当防衛」として扱われるかどうかが問題になります。刑法36条により、正当防衛が成立するには、以下の要件を満たす必要があります。

- 急迫不正の侵害があること

- 自己または他人の権利を守るための行為であること

- やむを得ずにした行為であること

例えば、「包丁を突きつけてきた妻を羽交い締めにした」という例は、正当防衛が成立します。一方、「素手で殴りかかってきた相手を包丁で指した」「倒れて動かなくなった後も殴り続けた」という例は、反撃が過剰であり、過剰防衛となるおそれがあります。

正当防衛と認められるのに重要なのは、「自衛のため」であり、「報復」や「怒り」に任せて攻撃するのではない点です。この区別は、最終的には警察や検察、更には裁判所が個別の事情を踏まえて判断するので、正当防衛を主張するのであれば、早めに弁護士に相談すべきです。

なお、夫婦喧嘩では、男性側(夫)と女性側(女)の体格差や凶器(包丁など)の有無が問題となるケースが多いです。

「モラハラと言われたときの対応」の解説

子供の前での夫婦喧嘩や暴力は控える

夫婦喧嘩の中で暴力が起きた場合、その場に子供がいることは非常に大きな問題です。

暴力の場面を目撃すると、子供の精神に深刻な影響を与えます。子供の前での夫婦喧嘩や暴力は、面前DVと呼ばれ、心理的虐待に該当します。これは、たとえ夫や妻に不満があったり、相手に非があったりしても同じことです。

- 精神的トラウマやPTSD(心的外傷後ストレス障害)になる。

- 家庭内暴力を「普通」と認識してしまう。

- 「自分のせいで両親が喧嘩した」という罪悪感が生まれる。

- 不安定な家庭環境によって発育が遅れる。

子供の福祉が著しく害されていると判断されると、児童相談所が介入し、一時保護の措置が取られる危険もあります。また、「子供に暴力を振るう親」と判断されると、離婚時の親権争いにおいて家庭裁判所で不利に扱われたり、離婚後の面会交流が認められなくなったりすることもあります。

暴力行為そのものが問題なのは当然ですが、「子供の前で起きた」という事実は更に重く評価されるので注意しなければなりません。

「子供がいる夫婦の離婚」「親権制限制度」の解説

夫婦の仲直りの方法と再発防止策

激しい夫婦喧嘩があったとしても、相手と暮らし続けたいなら仲直りをする必要があります。しかし、関係修復をするときこそ慎重にならなければ、同じ過ちを繰り返すこととなります。

冷却期間を設ける

夫婦喧嘩がエスカレートして暴力に至った場合、冷却期間が必要となります。

一時的に別居するなどして距離を置き、感情的にならず、自分の気持ちと向き合う時間を作るべきです。ただし、自分や家族、子供の生活に支障のないよう、次の点に注意してください。

- 別居中の生活費を支払う。

- 住宅ローンの支払い義務に注意する。

- どちらが子を看護するか話し合う。

(暴力を振るった親が看護するのは不適切) - 別居中の連絡の取り方やルールを決める。

注意しておきたいのは、相手に一方的に謝罪を強要したり、解決を焦ったりしないことです。暴力にまで発展してしまったら、たとえ関係修復を目指すにしても、すぐには解決できないと考えるべきです。連絡手段や頻度、時間帯についても事前にルールを決めておくとトラブルを避けられます。

「復縁したい人の全知識」の解説

お互いに話し合って歩み寄る

夫婦間で暴力があった後でも、話し合って歩み寄れば解決できるかもしれません。

ただし、当事者同士で話し合うと感情的になり、暴力が繰り返される危険があります。関係修復を目指す場合も、無理に話し合いの場を持つのは逆効果となりかねません。物理的、精神的に安全が確保されている状態で、冷静に話し合えることが大前提となります。

感情的な口論ではなく、事実に基づいた対話をするために、第三者を同席させることも解決策の一つです。互いの家族や親族を同席させると責任追及が始まり、ますます悪化する危険があるので、弁護士の同席を検討してください。

夫婦間の話し合いが難しいときは、円満調停を利用することで、中立な立場の調停委員に調整してもらうのも有効です。

「円満調停の流れ」の解説

暴力の根本的な原因を解決する

暴力の再発を防ぐには、その背景にある根本原因を除去しなければなりません。

夫婦喧嘩で暴力にまで発展してしまうのは、単なる「喧嘩の行き過ぎ」ではなく、次のような根本的な原因があるケースも少なくありません。

- 怒りのコントロールができない(アンガーマネジメントの問題)

- アルコールや薬物依存、ギャンブル依存

- 仕事上の過度なストレス

- 家庭環境への強い不満

- 相手の実家からの過干渉

疾患や特性が原因なら、医療機関や支援センターに相談しましょう。加害者が悩みを抱えており、ストレスで怒りの制御が効かない場合、その原因を除去する必要があることもあります。

暴力が繰り返されないようにするには、夫婦関係を見直し、ルールを定めて生活することが重要です。夫婦カウンセリングや弁護士のサポートを受け、中立的な立場からアドバイスをもらうことで、自分達では気付けなかった問題が浮かび上がることもあります。

「離婚に強い弁護士とは?」の解説

離婚を検討する際の注意点

最後に、夫婦喧嘩における暴力を理由に、離婚せざるを得ない場合もあります。

配偶者からの暴力は、「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)、もしくは、「婚姻を継続し難い重大な事由」(同5号)として、法定離婚事由に該当する可能性が高いためです。暴力が継続的であったり、一度きりであっても深刻な被害があったりする場合、「重大」なのは当然であり、離婚裁判(離婚訴訟)において、相手の同意がなくても離婚が認められる可能性が高いです。

例えば、激しい夫婦喧嘩の結果、夫が暴行罪で逮捕されて有罪になれば、婚姻を継続し難い重大な事由に該当します。「夫からの報復が怖い」などといった理由で我慢したり、条件を曖昧にしたまま離婚を進めてしまったりするのは適切ではありません。

夫婦喧嘩における暴力を理由に離婚する場合でも、以下の条件は必ず協議しましょう。

親権や監護権を争う場面では、「子の福祉(子の利益)」が優先されるのが家庭裁判所の実務です。そのため、子供が虐待を受けていたり、暴力の現場を目撃していたり、それによって相手に会うのを嫌がっていたりといった場合、加害者にとって不利な判断となることがあります。

子供の心身に悪影響を及ぼすと考えられると、親権者として不適格と判断されますし、面会交流をさせるのが適切ではないと判断される可能性が高いからです。

「協議離婚の進め方」の解説

まとめ

今回は、夫婦喧嘩で暴力があった場合の法律問題について解説しました。

夫婦喧嘩の中の出来事でも、そして、たとえ夫や妻に非があったとしても、暴力は犯罪として逮捕され、処罰されるおそれがある点に注意してください。配偶者という身内であっても、お互いの暴力があったとしても、自分の暴力が正当化されることは決してありません。

暴力の被害に遭った場合は、まずは自分の身を守ることを優先し、その次に、証拠を集めるようにしてください。「やり直したい」と感じる場合でも、暴力を振るうような相手との関係修復は慎重に進めなければなりません。再発防止に向けた冷却期間を設けたり非対面でのコミュニケーションを取ったり、場合によっては行政や専門機関、弁護士のサポートを活用すべきケースもあります。

夫婦喧嘩における暴力は、離婚を検討する大きなきっかけとなります。今後の離婚を考えている場合、適切な判断をするためにも、弁護士のアドバイスを得るのが有益です。

- 夫婦間でも暴力は犯罪になり、逮捕されたり起訴されたりする危険がある

- 夫婦喧嘩で暴力を振るわれたら、証拠を残すことが身を守る鍵となる

- 相手に非があっても暴力は許されず、特に「子供の前での暴力」は悪質

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

モラハラやDVは、被害者に身体的、精神的な苦痛を与える重大な問題です。正しい知識を持ち、適切に対処しなければ、被害を防ぐことはできません。

自身や身近な人が、モラハラやDVで悩んでいるとき、「モラハラ・DV」に関する解説を参考に、状況改善のために役立ててください。