離婚調停は、離婚について、裁判所での話し合いで解決を目指す重要な手続きです。

ところが、調停期日になっても「相手が来ない」という事態は決して珍しくありません。「参加してくれないと調停が進まない」「何度も欠席されたらどうするのか」と不安を抱く方も多いでしょう。申立人に有利な状況であるほど、相手方が逃げたくなる気持ちは理解できます。

離婚調停への出席は、強制できるものではありません。しかし、欠席が続けば調停は不成立となり、最終的に、離婚訴訟に移行せざるを得なくなります。夫婦の双方にとって、時間と手間のかかる結果とならないよう、相手が来ない場合にどうすべきか、理解しておきましょう。

今回は、離婚調停で相手が来ない場合の法的ルールや影響、初回から繰り返し欠席されたときの対応策や不成立までの流れについて、弁護士が詳しく解説します。

- 離婚調停に欠席しても手続きは進行するので、訴訟移行のリスクがある

- 相手が来ない場合、親権や財産分与などで相手に不利な可能性あり

- 相手が来なくても、離婚調停段階で弁護士に相談しておくメリットがある

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

離婚調停における出席・欠席のルール

はじめに、離婚調停における出席・欠席のルールを解説します。

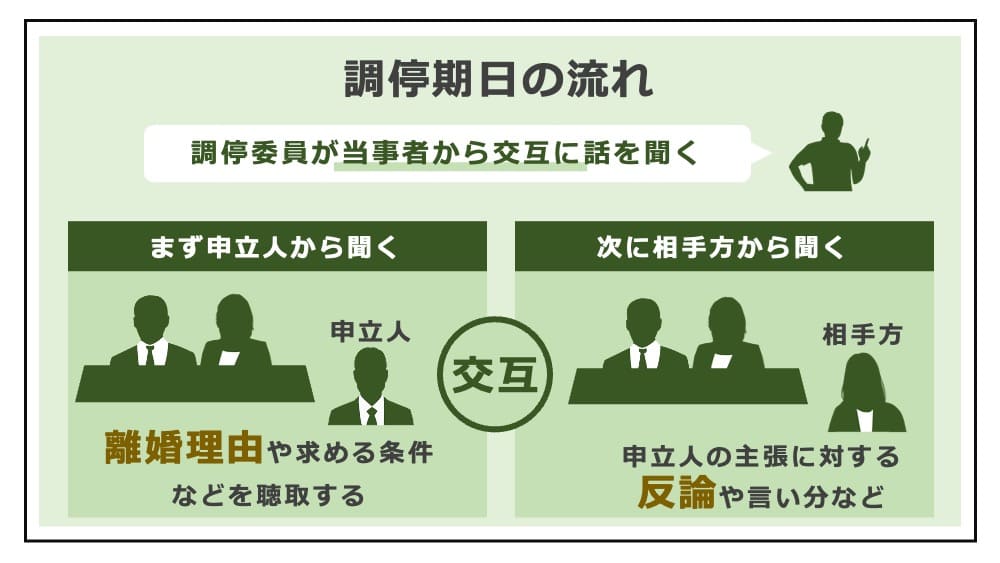

離婚調停は、夫婦間の離婚や、その条件などについて、話し合いによる合意を目指す手続きです。裁判官と調停委員が双方の間に入り、公正中立な立場から調整を行います。調停は、訴訟に比べて、柔軟な解決を目指すために、当事者双方の出席が基本であると考えられています。

離婚調停において、双方の意見を聴取し、解決を目指すために、当事者には出頭義務が課されています(家事事件手続法258条1項、51条)。

家庭裁判所は、期日呼出状を当事者に送付しますが、この書面には法的な効力があり、正当な理由なく欠席すれば「5万円以下の過料」の制裁を受ける可能性があります(やむを得ない事由があるときは代理人を出頭させることが可能です)。また、繰り返し無断で欠席すると、調停が不成立として終了し、訴訟に移行する可能性が高まります。

欠席が認められる正当な理由は、体調不良や病気、出産、災害などの事情に限られます(多忙、面倒、仕事などは正当な理由にはなりません)。この場合、診断書や母子手帳、罹災証明など、欠席理由を裏付ける資料を提出すべきです。

本人の出席が原則とされるのは、調停委員が当事者から直接事情や希望を聞き取って、信頼関係を築きながら解決案を探るためです。やむを得ない理由があれば弁護士が出頭することも可能ですが、直接経験してはいない代理人のみの対応では不十分なことが多いです。

また、欠席は調停委員に悪い印象を与えるおそれがあり、場合によってはその後の話し合いの進み方や調停委員の心証に影響を与えかねません。欠席が続くと「話し合いに応じる意思がない」「不誠実だ」と見なされ、不利な方向に進む可能性もあるため、出席が望ましいです。

「離婚調停を弁護士に依頼するメリット」の解説

離婚調停に相手が来ない場合の対応

次に、離婚調停に相手が来ない場合の対応について解説します。

相手が調停の期日に欠席しても、その時点ですぐに手続きが打ち切られるわけではありません。家庭裁判所は状況を確認し、必要に応じて次の対応を取ります。

1回目の期日に相手が来ない場合

初回期日に相手が来ないと、家庭裁判所は、まず欠席理由の確認を行います。

裁判所は書記官を通じて、呼出状が届いていたか、急病や事故などやむを得ない事情があるかを確認し、欠席が偶発的なものなら、次回の調停期日を設定して再度の呼び出しを行います。呼出状を受け取っていなかった、引っ越し直後で受領できていなかったといった事情があると、連絡方法が見直されることもあります。

一方、相手が、戦略的に欠席しているケースもあります。申立人側に有利な証拠が揃っている場合、相手が不利な調停を避けようとして逃げているケースもあります。この場合、家庭裁判所に出頭勧告を要請できます。強制力はない促しですが、裁判所からの正式な勧告はプレッシャーとなり、出席を促す効果が期待できます。

なお、初回に相手が欠席しても、調停が一度で終了することはまずありません。

出席した当事者側からの主張を聞き取ったり、書面の検討をしたりした上で、次回期日を設定することが多いです。そのため、申立人としては、相手が来なくても受け身にならず、主張の整理や証拠提出を積極的に進めるべきです。

「離婚調停の流れ」の解説

正当な理由なく繰り返し欠席する場合

2回目以降も連続して欠席する場合、「調停に応じる意思がない」「手続きを遅延させている」「不誠実な態度だ」と家庭裁判所は評価します。呼出や出頭勧告に応じなければ、調停は事実上進まなくなり、調停不成立に向かう可能性が高まります。

調停への欠席が繰り返したという事実も、後に訴訟になった際に「調停で話し合いに応じる姿勢がなかった」という証拠となります。

離婚調停に来ないことで、次のリスクがあります。

- 親権・監護権への影響

子供の利益を第一に考えておらず、誠実な養育意思がないと判断され、親権や監護権を取得できないリスク。 - 面会交流条件の制限

非監護親側が欠席を続けた場合に、面会交流の頻度や条件が厳しく設定されるリスク。 - 財産分与・慰謝料の算定への影響

誠実さを欠く態度として、相手の主張や評価が採用されやすくなるリスク。

したがって、相手の欠席が続く場合、その事実を記録しておく必要があります。

相手が出てこず、調停の場での合意に応じない場合には、離婚調停は「不成立」と判断されます。申立人側としては、欠席の事実や呼出状の送達経過、連絡の有無などを記録として残し、訴訟移行時に提出できるよう備えることが重要です。

「離婚までの流れ」の解説

調停不成立として終了する場合

離婚調停では、相手の欠席が続く、または双方の主張が平行線をたどり合意形成の見込みがないと家庭裁判所が判断した場合、調停は「不成立」として終了します。司法統計(令和6年・家事編)によると、婚姻関係に関する調停事件のうち、約50%が調停成立、約20%が調停不成立、約12%が調停に代わる審判で終了しています。

なお、婚姻費用や養育費の請求については、相手が来なくて調停が不成立になった場合、自動的に審判に移行し、裁判所の判断を下してもらうことができます。話し合いができなくても裁判所が金額を決定することが可能なので、必要資料をきちんと揃えておくことが早期解決に役立ちます。

「離婚裁判の流れ」の解説

離婚調停に相手が欠席する主な理由

離婚調停に相手が欠席する背景には、様々な事情があります。欠席理由を正しく把握することで、今後の対応方針をより効果的に立てられます。

以下、実務で多く見られる欠席理由を解説します。

- 出席すると不利になる場合

そもそも離婚したくないけど自分に非がある場合、あえて出席を避ける人がいます。財産分与や慰謝料、親権争いなどで不利な結果が予想される場合も同様です。不倫やDVといった離婚原因が明らかなとき、裁判所に指摘されるのを恐れて逃げる人もいます。 - 戦略的に欠席する場合

離婚調停に出席せず、時間を引き延ばすことで相手が条件を譲歩するのを狙うケースがあります。 - 離婚や条件に強く反対して欠席する場合

離婚そのものや条件内容に強く反対しているため、調停に出向くことを拒む人もいます。「自分は離婚したくない」という心情の表示として欠席を選ぶケースです。 - 多忙や体調不良による欠席

仕事が多忙、病気や怪我など体調面の問題で欠席する人もいますが、ケースによっては正当な理由となることもあります。なお、精神面の不調は「離婚に向き合うのが辛い」といった程度では認められないので、診断書の準備が必須となります。 - 呼出状が届かない・住所不明による欠席

呼出状が未達、転居先が不明などで欠席となる場合です。そのままでは出席が期待できず、送達方法の変更や住所調査が必要になります。 - 弁護士任せで本人出席は不要と誤解している場合

「代理人が出席すれば十分」と誤解して欠席する人もいます。しかし、代理出席のみでは事実関係の聴取に限界があるので、原則として本人の出席が必要です。 - 精神的負担や話し合い回避のために欠席する場合

相手と顔を合わせることへの心理的負担や、過去のDV・モラハラ被害を理由で欠席する場合です。ただ、待合室の階分け、オンライン調停などの方法で負担は軽減できます。 - 調停を軽視・誤解して欠席する場合

「欠席しても特に影響はない」と誤解しているケースや、離婚調停の重要性を理解しないケースです。「離婚調停中でも本人と連絡して解決したい」といった不適切な行動を起こす人もいます。 - 引き延ばしや嫌がらせ目的で欠席する場合

手続きの長期化を目的としたり、相手への嫌がらせとして欠席を繰り返す場合です。夫婦仲がこじれると感情的になるのは理解できますが、裁判所には悪印象を与え、後の訴訟でも不利な判断がされるおそれがあります。

いずれにせよ、離婚調停に来ない相手の目的は、法律や実務の常識に反していたり、誤解や間違った判断に基づいていたりすることも多いので、弁護士を付けるなどして連絡を取り、しっかりと説得していくことが欠かせません。

「調停委員を味方につけるには」の解説

離婚調停に来ないことの影響や不利益

次に、相手が離婚調停に来ないことによって生じる影響やリスクを解説します。

調停不成立となり訴訟に移行するリスク

調停に出席しないまま、話し合いができなければ、調停は不成立として終了します。

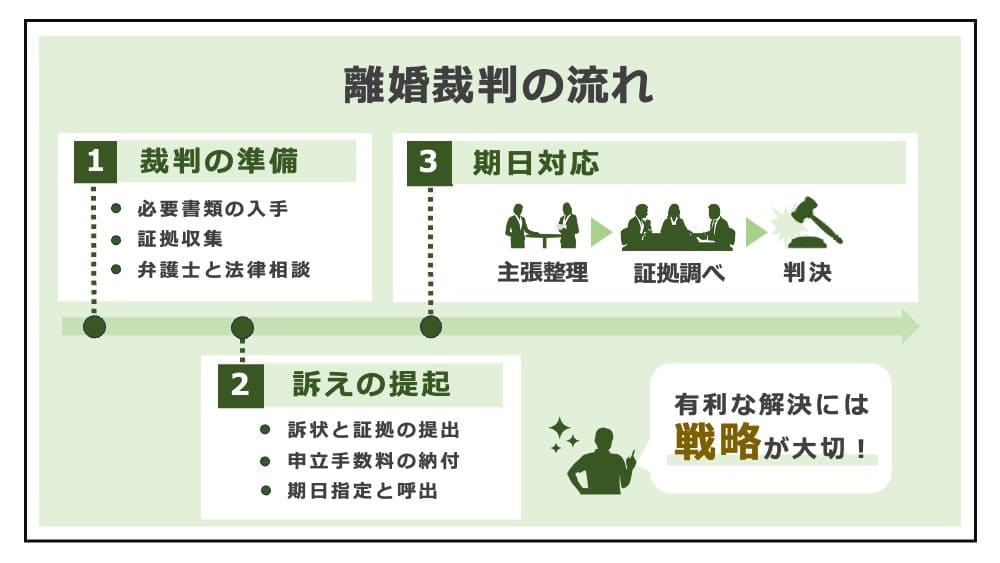

離婚調停が不成立になると、次は、離婚を希望する側が離婚裁判(離婚訴訟)を検討します。訴訟は調停と異なり、公開の法廷で行われ、手続きも厳格です。基本は、訴状や答弁書、準備書面といった書面の審理が中心となり、証拠についても書証が主となります。

調停を欠席して訴訟に移行すると、解決までの期間、費用、精神的な負担といった様々な面でリスクが大きいといえます。

「離婚調停の不成立とその後の流れ」の解説

欠席が不利に働くリスク

調停の欠席そのものは離婚原因となるわけではありません。

しかし、離婚に伴う重要な争点について、悪影響が及ぶ可能性があります。繰り返し欠席すれば、「夫婦間の協力義務を放棄している」「子の利益を軽視している」と見なされるからです。

- 「婚姻を継続し難い重大な事由」があると評価される。

- 親権や監護権の判断で不利になる。

- 面会交流の条件が制限される。

- 財産分与や慰謝料の算定で相手の主張が採用されやすくなる。

このような不利益は、調停に欠席し、話し合いに応じる姿勢がないと評価されたことで、不利な心証形成につながる一例です。特に、調停委員にとっては、調停欠席は夫婦や子に向き合う意欲がないと感じられてしまいます。

「離婚調停を長引かせるメリット」の解説

訴訟で結局離婚せざるを得ないリスク

欠席を続けて調停を長引かせても、離婚そのものを阻止できるわけではありません。

離婚を望む側が離婚裁判(離婚訴訟)を提起した場合、法定離婚原因(不貞、暴力、長期の別居など)が証明されれば、裁判所でも離婚を認める判決が下る可能性があります。例えば、長期間の別居や不貞など、婚姻関係の破綻を示す証拠が揃っているなら、離婚は回避できないでしょう。

むしろ、欠席によって別居期間を長引かせ、夫や妻に証拠を整理・補強する時間を与える結果となれば、訴訟はより不利に進む危険もあります。

離婚裁判では、欠席を続けても、裁判所の最終判断が下される可能性が高いです。

「離婚裁判で相手が来ない場合」の解説

手続きの主導権を失うリスク

調停に参加しない場合、自分の主張や証拠、希望を伝える機会を放棄してしまいます。

調停に参加していれば、期日では自分の言葉で調停委員に主張を伝えることができますが、欠席を続けると、その機会を逃し、手続の主導権を相手側に委ねざるを得なくなります。

例えば、財産分与の計算方法や子供の養育方針など、重要な争点について、相手の一方的な主張を前提に進められると、後から覆すのが難しい場合もあります。主導権を失えば、和解条件や訴訟結果についても、自分にとって著しく不利なものになるリスクが高まります。

「離婚に伴うお金の問題」の解説

不誠実と受け取られるリスク

正当な理由のない欠席は、裁判所や相手方から「話し合いに応じる意思がない」「誠実さを欠いている」と評価されます。このような悪い印象は、後の交渉や訴訟、和解にも悪影響です。

例えば、慰謝料や財産分与の金額交渉において、相手方が譲歩しなくなる、和解条件が厳しくなるといった結果が生じることがあります。「話し合いに応じる気がない」「逃げている」と受け取られれば、対立関係は更に悪化するでしょう。

不誠実な印象は一度つくと払拭が難しいため、やむを得ず欠席する場合でも欠席理由を明確に伝えることが重要です。

「子供がいる夫婦の離婚」の解説

離婚調停に相手が来ない場合の具体的な流れ

離婚調停に相手が来ない場合の流れは、具体的に、次のように進みます。

離婚調停では、欠席の回数や理由によって裁判所の対応や今後の進め方が大きく変わります。たとえ1回の欠席でも、理由や状況によっては次の手続きに影響し、欠席を繰り返せば「不誠実」との評価をされる可能性が高まります。

裁判所は次回期日を設定し、再度呼出状を送付します。この段階では、欠席理由がきちんと説明して次回出席することを約束すれば、大きな不利益はないことが多いです。

出頭勧告や事実確認が行われ、繰り返し欠席すれば「不誠実」との評価が強まり、心証に悪影響が出始めます。欠席が続く場合には、調停は不成立として終了し、離婚裁判が提起されれば訴訟に移行します。

1回や2回の欠席で調停が即座に終了することはありませんが、欠席を重ねるほど「不成立」になりやすく、さらにその後の訴訟で欠席の事実が不利に働くリスクが高まります。

「調停不成立のとき訴訟までの期間は?」の解説

離婚調停に相手が来ない場合の注意点

相手が欠席して、調停に来ない場合でも、申立人としては受け身にならず、可能な範囲で対応策を講じることが重要です。以下では、実務で有効とされる方法や注意点を解説します。

連絡が取れない相手の居場所を調べる方法

相手が調停に来ない理由の一つに、「住所不明・連絡不通」があります。この場合、相手の居場所を把握するための調査が必要となります。

- 住民票・戸籍附票による住所調査

住民票や戸籍附票を取得して現住所を確認します。離婚調停の当事者(夫婦)であれば、市区町村役場で請求できます。 - 弁護士会照会制度を活用する

相手の勤務先や携帯電話会社、口座の情報などから住所の特定を図ります。弁護士の権限を使って、各種機関に情報の照会を行う制度です。 - 探偵や調査会社に依頼する

費用はかかりますが、失踪に近い状況での調査や転居先の特定には有効なケースがあります。LINEやメールなど日常的なやり取りの履歴から住所や勤務先に関する情報を得られることもあります。

これらの手段を尽くしても住所が判明しないときは、裁判所が付郵便送達や公示送達という方法を使い、相手が実際に呼出状を受け取らなくても「送達済み」として扱うことが可能です。ただし、調停はあくまで当事者が出席して話し合うことを前提とした手続きなので、送達ができても、実際に相手が来なければ解決にはなりません(結果として不成立で終了となる)。

「離婚調停で勝つには?」の解説

相手に出席を促す方法

相手の出席を促すのには、いくつかの方法があります。重要なのは、相手に話し合いの場に出てきてもらうために、「調停に出た方が自分にメリットがある」と感じさせる工夫をすることです。

- 調停委員・書記官を通じた呼びかけ

家庭裁判所から、相手に対して出席を促してくれます。裁判所を介した連絡は、相手に対して心理的な重みをもたらすため、効果が期待できます。 - 家庭裁判所からの出頭勧告の依頼

裁判所からの正式な書面での呼び出しを無視すると今後の心証にも影響しうるので、大きな効果があります。 - 弁護士からの書面通知

弁護士を通じて、相手に「欠席が続くと不利になる」「訴訟に移行する」と伝えます。内容証明で伝えることで証拠に残すようにします。法的知識のある弁護士からの文書は、相手に事態の重大さを認識させるのに有効です。 - 出席しやすい条件を提案する

期日変更の提案やオンライン調停などの工夫を提案する手もあります。多忙や距離などが欠席理由の場合、「出席しやすい条件」を整えることで出席の可能性が高まります。

欠席する相手に出てきてもらうには、不利益を伝えることも大切です。

「調停に来ないと裁判になる」「親権・財産分与で不利になる可能性がある」など、欠席のデメリットを具体的に伝えて出席を促すことが大切です。ただし、脅迫や強要と受け取られないよう、内容には注意が必要ですし、嘘はいけません。慎重に進めるためにも、このような強い内容の連絡は弁護士に依頼するのが最善です。

「相手が弁護士に依頼したら直接交渉は禁止?」の解説

調停段階で弁護士に相談するメリット

相手が調停に来ない場合、弁護士に相談することに大きなメリットがあります。

弁護士に依頼すれば、直面する問題ごとに、今後の展開を見据えたアドバイスを受けられます。例えば次の点は、法律知識に基づく戦略が大切です。

- どの時点で家庭裁判所に不成立を申し出るか。

- 出頭勧告や期日変更を活用するか。

- 調査によって住所が特定可能か。

- 欠席による不利益をどのように伝えるか。

- 離婚裁判(離婚訴訟)になったらどう進めるか。

弁護士が働きかけることによって、相手の欠席の態度が不利な心証を与えるのであれば、そのような戦略を取るのも一手です。調停が不成立となった場合でも、あらかじめ訴状などを準備しておけば、不成立後すぐに訴訟に移行できます。

相手の欠席による調停の長期化を見越して、証拠を整理したり、今後の期間や費用の見通しを考えたり、不利な心証を避ける準備をしておけます。

「離婚に強い弁護士とは?」の解説

自分がやむを得ず欠席する場合の対応

最後に、自分がやむを得ず欠席する側になるときの対応を解説しておきます。

離婚調停は原則として本人の出席が求められますが、病気や出産、災害、急な仕事の都合など、やむを得ない事情がある場合には欠席も認められます。

ただし、その際に最も重要なのは誠実な対応です。

欠席の可能性があることが分かった時点で、できるだけ早く裁判所に連絡し、「無断欠席」と受け取られないようにする必要があります。

次の証拠を事前に提出して、正当な理由がある欠席であることを主張します。

- 病気や入院の場合:診断書

- 出産の場合:母子手帳や出産予定証明書

- 災害の場合:罹災証明書

- 仕事の都合の場合:勤務証明書や出張命令書

正当な理由があれば、期日変更の申立ても可能で、理由と証拠を添えて早めに裁判所へ申請すれば、比較的柔軟に日程を調整できる場合があります。また、本人が出席できないときは弁護士などの代理人が代わりに出席することもできます。

ただし、あくまで一時的な対応に過ぎず、その後しっかりと、再設定された期日において本人が出席し、主張や希望を伝えなければなりません。万が一欠席した場合、書記官や代理人弁護士を通じて期日の内容を速やかに確認し、次回期日までに必要な準備を整えることが不可欠です。

このような事前連絡や証拠提出、情報収集といった手続きを怠らず、誠実に対応することが、欠席による不利益を最小限に抑えるカギとなります。

「離婚調停を申し立てられたら?」「離婚調停を欠席するとどうなる?」の解説

まとめ

今回は、離婚調停に相手が来ない場合の対応について解説しました。

離婚調停は、原則として双方が出席して話し合いを行うことが前提の手続きです。相手が欠席を続ければ調停が長期化したり、不成立となって訴訟へ移行したりする可能性が高まります。逆に、自分が欠席することは、裁判所や相手方に「協力的でない」という心証を抱かせる原因となり、親権や財産分与、慰謝料などの判断に影響するおそれがあるので、誠実に対応した方がよいでしょう。

残念ながら、調停の欠席は珍しいことではありません。相手が離婚を積極的には望まないケースだと、「逃げ」の姿勢で欠席を続け、反応すらされないこともあります。このようなときこそ、適切な対応ができるどうかによって、離婚に向けた手続きの流れは大きく変わります。

「どう対応すべきか」を一人で悩むより、専門家に相談して今後の手続きや証拠収集の方法を一緒に検討するのが、より良い解決の近道となります。相手が欠席している場合こそ、有利に進めるには、早期に弁護士に相談し、主導権を持って手続きを進めることが大切です。

- 離婚調停に欠席しても手続きは進行するので、訴訟移行のリスクがある

- 相手が来ない場合、親権や財産分与などで相手に不利な可能性あり

- 相手が来なくても、離婚調停段階で弁護士に相談しておくメリットがある

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

離婚調停を有利に進めるには、財産分与や親権、養育費、不貞行為の慰謝料請求など、状況に応じた法律知識が必要です。お悩みの状況にあわせて、下記の解説もぜひ参考にしてください。

複数の解説を読むことで、幅広い視点から問題を整理し、適切な解決策を見つける一助となります。