離婚調停で合意に至らないとき、調停不成立となって終了します。離婚調停が不成立になったら、その後の流れをよく理解しましょう。不成立後も適切に対応しないと、離婚が遅れてしまいます。

相談者

相談者離婚調停が不成立になったらどうすればよい?

相談者

相談者いつまでも離婚することができないのでは…?

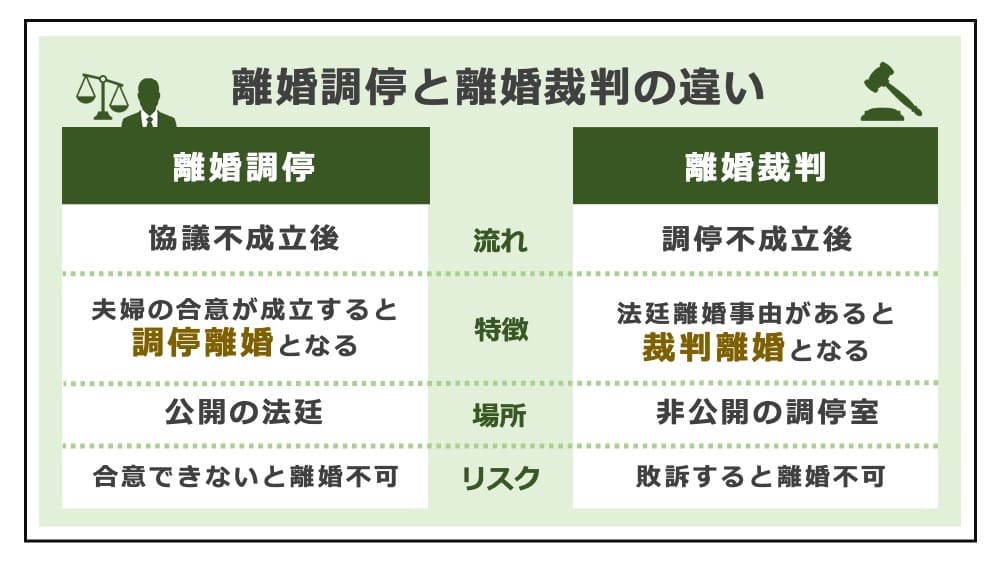

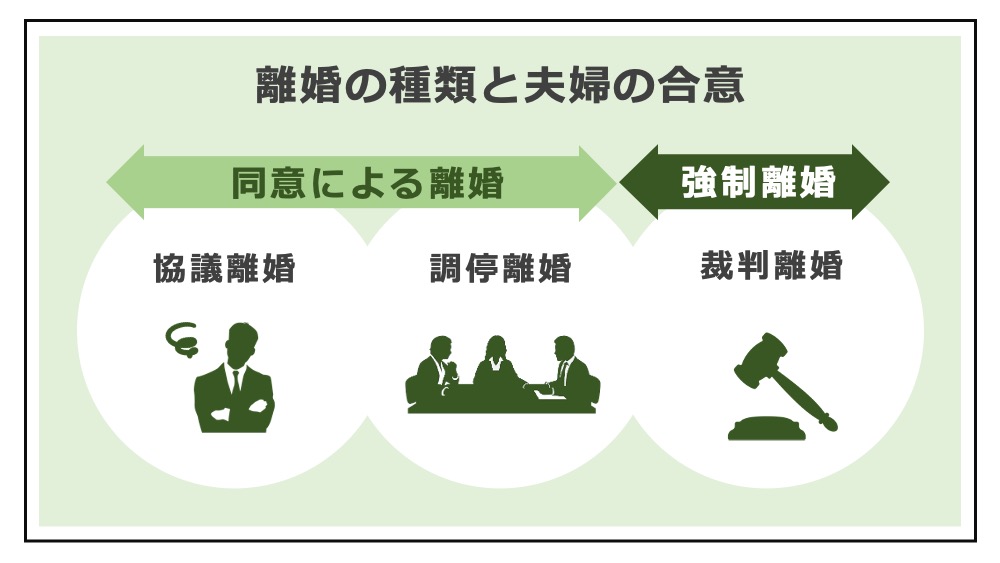

調停の話し合いが平行線をたどり、解決に至らないと分かると、不安が募るでしょう。多くの夫婦は、協議・調停までの段階で離婚しますが、調停はあくまで話し合いの手続きなので、不成立となることも決して珍しくありません。離婚調停が不成立で終了したとき、離婚したい側が、離婚訴訟(離婚裁判)を起こすかどうかを検討するタイミングとなります。

今回は、離婚調停が不成立となる流れや原因、不成立後に取るべき対応、離婚訴訟に進む際の具体的な手順について弁護士が解説します。

- 復縁希望や親権争いがあると譲歩が難しく、離婚調停が不成立となりやすい

- 離婚調停が不成立になった後、離婚を望む人が離婚訴訟(離婚裁判)を起こす

- 調停不成立後に訴訟に進むとき、法定離婚事由の有無をよく検討する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ /

離婚調停の不成立とは

離婚調停の不成立とは、調停を成立させることができないまま手続きが終了することです。つまり、離婚調停の過程では、離婚問題が解決できなかったことを意味します。

離婚調停は、家庭裁判所の関与する法的な手続きですが、夫婦間の話し合いを重視した制度です。当事者間で合意がまとまらなければ、調停を成立させることはできず、一方が離婚を強く拒絶している場合など、大きな対立があるときは、調停だけでは離婚できません。

調停不成立までの流れ

離婚調停は、調停委員が解決をサポートし、公平な立場で夫婦の言い分を調整します。感情的な対立を避けつつ合意を模索しますが、それでも調停が不成立に終わるケースもあります。

夫婦それぞれが一定の譲歩をできれば、調停離婚となり、調停調書が作成されます。合意の可能性がある限り、何度も期日を設けて調整を繰り返します。しかし、条件の隔たりが大きい場合や離婚の合意が難しい場合があります。調停委員会が「これ以上続けても合意に至らない」と判断すると「不成立」となります。当事者が「合意が難しい」と考える場合も、調停を不成立とするよう家庭裁判所に求めることができます。

「調停前置主義」によって訴訟の提起前には調停を行う必要があるため、対立が深く、不成立が見込まれるとしても、まずは調停を実施するのが原則です。

なお、離婚調停で解決できない場合には、次のパターンがあります。

- 調停不成立

調停委員が調停による解決が困難であると判断する場合 - 調停の取下げ

申立人が調停を取りやめる場合(相手方の同意は不要) - 調停をしない場合

調停委員会が「事件が性質上調停を行うのに適当でないと認めるとき」又は「当事者が不当な目的でみだりに調停の申立てをしたと認めるとき」(家事事件手続法271条) - 当然終了

夫婦の一方が調停中に死亡した場合

「離婚調停の流れと進め方」の解説

調停不成立となる原因

調停不成立となる原因として、よくあるケースを解説します。

離婚調停が不成立となるのは、調停委員が「調停での解決は難しい」と判断するケースですが、多少のハードルなら、委員は合意に向けて説得したり、代替案を提案したりと尽力します。したがって、調停不成立となる典型例には「どうしても話し合いで合意できない」理由があります。

譲歩が困難な争点がある

夫婦間に絶対に譲歩できない争点があると、話し合いは平行線となり、調停での解決は難しくなります。金銭請求なら「中間を取る」というまとめ方もありますが、「子供の問題」などは中間的な解決も困難です。多くの夫婦にとって譲歩が難しいのは、次の点です。

- 夫婦の一方が離婚そのものに同意しない

- 親権や監護権に争いがある

相場からかけ離れた要求がある

夫婦の一方が、相場からかけ離れた要求に固執する場合、話し合いは困難です。他方にとって、不当な要求に屈するより、離婚調停を不成立として裁判に移行した方がよいケースといえるからです。

- 「養育費・婚姻費用算定表」を大幅に超える養育費請求

- 極端な割合での財産分与の請求

- 相場を超える高額な慰謝料請求

調停に臨む姿勢が不誠実である

調停による話し合いは、双方の協力によって成り立つので、主張が異なるとしても手続きには協力すべきです。調停に臨む姿勢が不誠実だと、解決は困難です。

- 一方が調停期日に出席しない

- 相手が話し合いを避けている

- 忙しさや体調不良を理由に先延ばしされる

- 調停委員に無礼な態度を取る

和解が困難な事情がある

その他にも、調停委員が和解困難であると判断する事情があると、調停不成立となってしまいます。

- 夫婦共に一切妥協の姿勢がない

- 相手を攻撃するばかりで建設的な話し合いができない

- 法的に複雑な争点が多く、調停では対処しきれない

- DVやモラハラの加害者に自覚が一切ない

- 一方の財産隠しが疑われる

「離婚調停の成立後にすべき手続き」の解説

離婚調停が不成立になった場合のその後の流れ

離婚調停が不成立で終わった後の流れには、いくつかの選択肢があります。

最適な方針はケースによって異なりますが、離婚を希望する場合は「離婚裁判(離婚訴訟)」が原則です(この際、「裁判で勝訴することができるかどうか」が重要な判断基準となります)。

調停不成立の通知を受ける

離婚調停の不成立は、調停の席上で、調停委員から「不成立」である旨を宣告されます。

不成立後は、家庭裁判所で「調停不成立証明書」を入手できます。この証明書は「調停をしたが成立しなかった」ことを正式に証明するもので、離婚訴訟における必要書類となります。裁判所に訴訟を申し立てる際に添付する必要があるので、必ず保管しておきましょう。

「離婚までの流れ」の解説

不成立後に再交渉するか、離婚裁判を起こすかを選択する

離婚調停が不成立になったときは、調停以外の方法で解決するしかありません。主な選択肢は、再度話し合いを試みるか、離婚訴訟(離婚裁判)を開始するかの2つとなります。

各方法の詳細と、どちらが適切であるかの判断基準について解説します。

再度の話し合いを継続する場合

調停が不成立に終わったとしても、必ずしも訴訟に移行する必要はありません。法的な手続きは終了したので、夫婦で再び話し合いを再開することも可能です。再交渉を選ぶ場合は、次の考慮要素をよく確認しておいてください。

【再交渉のメリット】

- 訴訟費用がかからない

- 話し合いで解決すれば短期間で終わることもある

【再交渉のデメリット】

- 相手に対する強制力がない

- 調停不成立となったケースでは話し合いが難しいことが多い

- 感情的な対立が強いと冷静に話し合えない

【再交渉を選択すべきケース】

例えば、離婚調停は不成立に終わってしまっても、調停内で知ることのできた相手の真意からすれば、自分が譲歩できると感じた場合には、再び話し合いを行う意義があるでしょう。

また、次に解説する通り、離婚裁判を提起しても勝つことが難しいなら、一旦冷却期間をおいて話し合いを再開するのがよい場合もあります。

再び離婚協議を行う際、直接交渉と弁護士を介する方法の2つがあります。

手続き終了に伴って相手の弁護士が解任されたなら、調停不成立後は直接連絡が許されます。ただし、感情的な対立が強いと冷静に話し合えないので、お勧めできません。

まずは、不成立後の協議をどのような方針で進めるのが効果的か、離婚調停を依頼していた弁護士に相談して決めるのがよいでしょう。再交渉を成功させるには、調停で合意できなかった理由を分析し、条件に固執しすぎず柔軟に妥協点を探ることが大切です。

「協議離婚の進め方」の解説

離婚裁判を起こす場合

不成立後も離婚を求める場合に、離婚裁判を提起する方法があります。

「調停前置主義」のルールからも、調停で話し合っても解決できない問題は、訴訟で決着をつけるのが通例です。離婚裁判は、調停と異なり、民法770条の定める法定離婚事由があれば、相手の同意がなくても判決によって離婚できます。

民法770条(裁判上の離婚)

1. 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。2. 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

民法(e-Gov法令検索)

したがって、離婚訴訟に進めるべきかどうかは、「法定離婚事由を証明することができるか」を基準に判断します。訴訟提起しても、法定離婚事由がなかったり、自身が有責配偶者だったりすると、離婚を認めてもらえません。訴訟には、協議と比べて時間や費用の負担が大きいデメリットもあるので、慎重に判断してください。

調停不成立となったタイミングは、すぐ訴訟すべきか、協議に戻るべきか、法的なアドバイスを受けるために弁護士に相談するのが有益です。

「法定離婚事由」の解説

その他の離婚方法を模索する

以上の通り、調停不成立となったときは、再協議か離婚裁判か、という二択が基本ですが、例外的に、第三の選択肢を模索すべきケースもあります。

再度離婚調停を申し立てる

離婚調停の回数に制限はなく、不成立後も何回でも申立て可能です。時間をおいたり、調停外で交渉したりしているうちに状況が変わり、再び調停を申し立てることで離婚が成立するケースもあります。再調停をすべき状況の変化には、次の例があります。

- 長期の別居により気持ちが離れた

- 相手に別のパートナーができた

- 子供が独り立ちした

- 相手の職が見つかり収入を確保できた

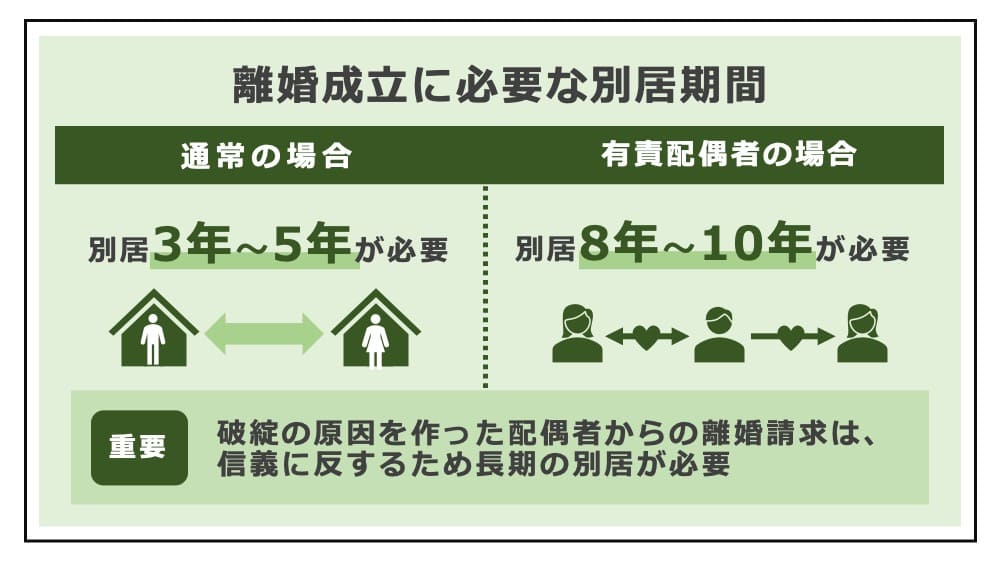

長期間経過することで、長期の別居を理由として「夫婦関係は既に破綻している」と主張して離婚できるケースもあります。別居期間の目安としては、有責配偶者でない場合は3年〜5年、有責配偶者の場合は8年〜10年が相場とされています。

なお、「調停前置主義」によって、離婚裁判をせずに長期間経過すると、訴訟前に再び調停を申し立てなければならなくなる場合もあります。

「調停成立後の再申し立て」の解説

審判離婚を求める

審判離婚は、調停が成立しない場合に、調停委員会の職権で離婚の審判を下す方法です。例えば、実質的には合意が成立しているが夫婦の一方が調停に出席できないケースなどで用いられます。例外的な扱いですが、合意が可能だと考える場合は、裁判所にはたらきかけてもよいでしょう。

婚姻関係を維持する

離婚調停が不成立になったことをきっかけに、離婚について再度考え直し、婚姻関係を継続することを選択する家庭もあります。例えば、離婚調停で初めて知ることができた相手の気持ちをもとに考え直すといった積極的なケースや、有責配偶者であるなどの理由で裁判を起こしても勝てないため一旦離婚をあきらめるといった消極的なケースがあります。

経済的な理由や「子供のため」といったやむを得ない事情で、離婚をあきらめる人もいます。この場合、婚姻関係の維持を前提とする場合でも、婚姻費用、子の監護や面会交流といった問題については、決めておく必要があります。

「離婚調停で復縁する方法」の解説

調停不成立後に離婚裁判を起こす際の注意点

次に、離婚調停が不成立に終わった後、離婚裁判を有利に進めるために注意すべきポイントについて解説しておきます。

調停で解決できる争点は積み残さない

不成立はやむを得ないにせよ、調停で解決できる争点を積み残してはいけません。不成立が濃厚でも、可能な限りの調整を尽くしましょう。「裁判で争えばよい」「訴訟になったら切り札を出そう」などと出し惜しみせず、目前の離婚調停に全力を注いでください。

調停で解決済みの事項は、訴訟で再び争う必要はなく、争点を限定できれば離婚裁判にかかる期間を短縮できます。柔軟に譲歩しても不成立となる場合、調停委員も「不成立の原因は相手にある」と理解して、不成立前に、最後に強く説得してくれることも期待できます。

「調停委員を味方につけるには?」の解説

離婚訴訟の実績ある弁護士に相談する

離婚訴訟は、感情的な対立だけでなく、法的な主張が勝敗を左右します。協議・調停の段階とは性質が大きく異なるので、離婚訴訟の経験や実績が豊富な弁護士に相談することが大切です。

離婚問題に精通する弁護士に訴訟対応を依頼すれば、調停が不成立に終わった理由を洗い出し、訴訟で争うべきポイントを見極めて的確にアドバイスしてくれます。離婚問題全体からすると、訴訟に発展するケースは少ないので、成功事例の多い弁護士を選ぶようにしてください。

「離婚調停を弁護士に依頼するメリット」の解説

不成立後の訴訟のタイミングと期間

調停不成立後、離婚訴訟を起こすタイミングは慎重に検討すべきです。

裁判を起こすタイミングは、基本的には早い方がよく、2週間以内に申し立てれば調停の申立手数料が引き継がれます。逆に、1年以上かかるなど、訴訟までの期間が長すぎると、「調停前置主義」の観点から再度調停からやり直すよう指示されてしまう危険もあります。

ただ、訴訟に進む前に再交渉を試みることで、柔軟に解決し、裁判を避けられる可能性もあります。調停における相手の交渉態度を観察して、ケースに応じて決める必要があります。

「不成立後の訴訟までの期間」の解説

有責配偶者でも離婚裁判を起こすべきケースが多い

不貞やDVなど離婚の原因を作った側を「有責配偶者」と呼びます。有責配偶者の離婚は、裁判でも認められづらいのが基本ですが、それでもなお、次の場合は、積極的に裁判すべきです。

- 別居が長期間に及ぶ場合

有責配偶者の別居の目安は、8年〜10年が相場です。別居が長期化すれば、既に夫婦関係は破綻したと評価されます。 - 離婚しても相手に不利益がない場合

十分な慰謝料を支払い済みだったり、生活費や養育費、財産分与を提案していたりして、離婚しても相手に不利益がない場合は、有責配偶者の離婚が認められることがあります。 - 相手が同意する場合

自身が有責でも、相手が同意するなら、離婚を成立させることができます。

有責だからといって絶対に離婚できないわけではないので、調停不成立になってもあきらめず裁判に進むべきケースが多いです。有責配偶者の離婚という難しい問題は、離婚問題に精通した経験豊富な弁護士に相談しましょう。

「離婚に強い弁護士とは」の解説

有利な調停の流れは訴訟にも反映させる

不成立で終了した調停でも、その手続き内で自身に有利な展開があれば、必ず訴訟に反映させることが重要です。調停で提出した証拠は、訴訟においても重要な証拠となります。また、訴状には、離婚調停での交渉内容や経緯を必ず記載しましょう。

「調停委員会」と訴訟を担当する「裁判官」は別の裁判体なので、調停記録は引き継がれません。しかし、夫婦それぞれが主張や証拠を訴訟に改めて提示することで、調停の流れや内容が事実上反映されることはあります。特に、調停が有利に進んでいたときは、各期日でのやりとりや指摘内容を整理し、書面にまとめて訴訟で提出するのがおすすめです。

相手側も同じ対応をしてくる可能性が高いため、こちらも必ず準備しておきましょう。

「離婚裁判の流れ」の解説

離婚調停が不成立となったときによくある質問

最後に、離婚調停が不成立となったときによくある質問に回答しておきます。

調停不成立だとその後どうなる?

離婚調停が不成立となったら、次のステップは以下の通りです。

第一に、離婚裁判です。訴訟提起には調停不成立証明書が必要です。勝訴すれば、調停で解決しなかった争点を法的に判断し、強制的に離婚することができます。

第二に、再交渉を試みることです。調停不成立後に冷静になり、話し合いで妥協点を探れることもあります。この場合も弁護士を介して交渉するとスムーズです。

最後に、婚姻関係の維持を前提に話し合うことを選択する家庭もあります。ただし、生活費や子の監護・養育費などは決めておかなければなりません。

離婚調停を不成立にしたいときは?

例えば、相手が不誠実であったり、要求が不当だったりするケースで、「離婚調停を不成立にしたい」と思うことがあります。

不成立にしたいなら、相手の条件に同意せず、「納得できない」と正直に伝えましょう。曖昧な態度だと、調停委員から「説得すれば翻意するのでは」と思われて調整が続き、なかなか不成立にしてもらえません。

最後に、全く妥協の余地がないことが最初から明らかなら、調停を欠席する方法もあります。ただ、意図して欠席することが相手を怒らせ、後の訴訟に不利益が及ぶおそれもあるため慎重に判断してください。

「離婚調停の欠席」「離婚調停に相手が来ない場合」の解説

離婚調停が1回で終わることもある?

一方が調停に出席しなかったり、第1回期日の聴取で、双方の合意が困難であることが明らかになったりした場合、調停が1回で終わることもあります。

早く訴訟移行したいと考える場合など、1回で終わらせたいなら、全く妥協の余地がないことを調停委員にはっきり伝えてください。

離婚調停不成立の後も別居してよい?

調停不成立となって離婚できなくても、同居しなければならないわけではありません。したがって、離婚調停が不成立でも、別居することが可能です。特に、DVやモラハラなどの家庭内トラブルがある場合や、夫婦関係の「破綻」と評価される状況を継続したい場合には、必ず別居を続けなければなりません。

なお、別居をするのであれば、離婚調停が不成立でも、婚姻費用分担請求調停を申し立て、婚姻費用は決めておくべきです。

「離婚調停と婚費調停の同時申し立て」の解説

調停不成立後に裁判するデメリットは?

離婚裁判は、調停と違って強制的に離婚を実現する手続きですが、デメリットもあります。裁判に進める際は、リスクを理解して決断することが大切です。

離婚裁判のデメリットは、次の通りです。

- 調停は非公開だが、訴訟は公開の手続き

- 離婚裁判は審理期間が長い

- 離婚裁判は費用がかかる(訴訟費用・弁護士費用など)

- 調停に比べて厳密な立証が必要

- 法定離婚事由がないと離婚が認められない

- 有責配偶者だと裁判でも離婚は困難

相手の同意なく強制的に離婚することができるメリットと比較して、訴訟に進むべきかよく検討しましょう。

まとめ

今回は、離婚調停が不成立となった後の適切な対応について解説しました。

離婚調停が不成立となった後の流れは、状況に応じて判断しなければならず、大きく分けると「再び協議を継続する」か、「離婚裁判(離婚訴訟)を提起するか」が主な方法です。夫婦の状況や手元の証拠などによって、いずれの方針がよいかを戦略的に考えるべきです。

調停不成立後の対応次第で、解決の行方は大きく変わります。離婚裁判に進むときは、法的な観点から主張を整理し、証拠を準備することが不可欠で、弁護士に相談して進めるのがよいでしょう。調停不成立となるケースには、親権や財産分与を巡る大きな対立があることも多く、法律に基づいた緻密な戦略が必要となります。

- 復縁希望や親権争いがあると譲歩が難しく、離婚調停が不成立となりやすい

- 離婚調停が不成立になった後、離婚を望む人が離婚訴訟(離婚裁判)を起こす

- 調停不成立後に訴訟に進むとき、法定離婚事由の有無をよく検討する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ /

離婚調停を有利に進めるには、財産分与や親権、養育費、不貞行為の慰謝料請求など、状況に応じた法律知識が必要です。お悩みの状況にあわせて、下記の解説もぜひ参考にしてください。

複数の解説を読むことで、幅広い視点から問題を整理し、適切な解決策を見つける一助となります。