離婚調停が無事に成立したとしても、安心するのはまだ早いでしょう。調停が成立した日が離婚日となるものの、それだけで完了するわけではなく、その後に行うべき手続きがあります。特に、離婚届を提出しなければ、離婚した事実が戸籍に反映されません。

離婚調停が成立したとしても、相手に対するはたらきかけを怠ると、調停で決まった離婚条件が実行されないおそれもあります。離婚調停の成立後の手続きには、調停調書や戸籍謄本などの必要書類を揃える必要があるので、調停に引き続いて弁護士に依頼するのがおすすめです。

今回は、離婚調停が成立した後に必要な手続きと、調停離婚における離婚届の提出方法について、弁護士が解説します。

- 離婚調停の成立後10日以内に離婚届を提出する(相手や証人の署名は不要)

- 氏や子の戸籍の変更、財産分与や名義変更についても速やかに行う

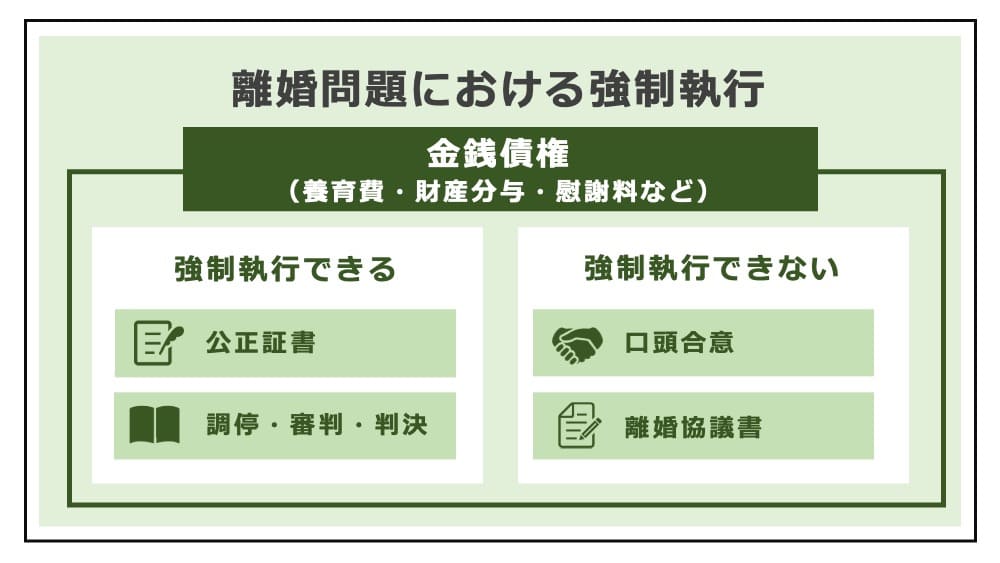

- 相手が協力的でないとき、調停調書に基づいて強制執行により法的に対応する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ /

離婚調停の成立とは

離婚調停の成立とは、家庭裁判所にて調停委員を交えて話し合い、離婚条件に合意して離婚に至ることです。離婚調停による離婚を「調停離婚」と呼び、夫婦間の話し合いでは合意できなかった難しい離婚問題の解決手段として活用されます。

離婚調停において夫婦双方が合意した場合、「調停成立」となって手続きが終了し、家庭裁判所は「調停調書」を作成します。調停調書は、確定判決と同じ効力があり、法的に離婚の成立を意味しますが、戸籍上に離婚を反映させるには、離婚届の提出などの手続きが必要です。離婚届を提出することで、法的に確定した離婚が戸籍にも反映されるので、離婚調停の成立後は速やかに必要な手続きを進めなければなりません。

なお、調停は話し合いによる解決なので、合意に至らなければ調停成立にはなりません。離婚調停の終わり方には、次の種類があります。

- 調停離婚

夫婦間で合意し、調停成立によって離婚すること。 - 離婚以外の合意による終了

「当面の間は別居する」と約束して終了する場合など(この場合、別居期間や生活費、子の監護権や養育費、面会交流についても合意することが多い)。 - 調停不成立

離婚調停において合意が成立せずに終了すること。 - 取下げ

申立人が調停申立てを取り下げることで終了する。相手方の同意は不要で、取下書を家庭裁判所に提出すれば足りる。 - 調停をせずに終了

裁判所は「事件の性質上調停を行うのに適当でないと認めるとき」は、調停をせずに終了させることができる(家事事件手続法271条)。

「離婚調停の流れと進め方」「調停不成立とその後の流れ」の解説

離婚調停の成立後にすべき手続き

次に、離婚調停の成立後にすべき手続きについて解説します。

離婚調停が成立すれば、法的には離婚が成立しますが、その後にも必要な手続きが残っています。最も重要なのは、成立した離婚条件などに誤りがないか、速やかに調停調書を確認すること、その後に速やかに離婚届を出すことです(なお、調停離婚の場合、離婚届は調停成立から10日以内に提出する必要があります)。

調停調書を確認する

離婚調停の成立後に作成される「調停調書」は、確定判決と同じ効力を持つので、内容に誤りがあると後々トラブルになるおそれがあります。

調停調書には「申立人と相手方は本日離婚する」といった文言と共に、財産分与や親権、養育費などの離婚条件について合意内容が記載されます。正確かどうか慎重に確認し、誤記やミスがあった場合は速やかに家庭裁判所に修正を申し出てください。希望通りの解決が実現できる文言かどうか、成立前に弁護士にチェックしてもらうのが確実です。

調停調書は、将来に紛争が再燃したとき重要な書類となるので、紛失しないよう保管してください。特に、養育費の支払いが長期にわたる場合、途中で未払いとなるおそれがあります。

「調停成立後の再申し立て」の解説

離婚届を提出する

離婚調停が成立した後、離婚したことを戸籍に反映するために、離婚届を提出します。調停離婚では、離婚届は調停成立の日から10日以内に提出する必要があります。期限を守るために、調停成立後は速やかに必要書類を準備しなければなりません。

調停離婚の離婚届について、基本的なポイントは、次の通りです。

- 調停離婚の離婚届の提出期限

調停成立の日から10日以内 - 提出先

夫婦の本籍地もしくは所在地の市区町村役場(本籍地以外に出す場合には戸籍謄本が必要) - 提出する人

申立人が提出するのが基本。申立人のみの署名で足り、相手方の署名は不要。 - 証人欄の記載は不要

離婚届には証人2名の署名押印が必要だが、調停調書は、裁判所による調停離婚の正式な証明となるため、証人は不要。 - 提出時の必要書類

- 離婚届

- 調停調書の謄本

- 戸籍謄本(本籍地以外に出す場合)

なお、「離婚届不受理申出」があると、申し出た配偶者が離婚を拒否していることを意味し、離婚届は受理されません。ただし、不受理申出は、協議離婚の離婚届についてのみ有効であり、調停離婚、裁判離婚の場合、不受理申出がなされたままでも離婚届を受け取ってもらえます。

戸籍に関する手続き

離婚後の生活をスムーズに進めるには、戸籍に関する手続きも欠かせません。自身の戸籍だけでなく、子供の戸籍についての手続きも必要です。

離婚後の氏名の選択

婚姻時に相手の氏を使用した場合、離婚によって婚姻前の氏(旧姓)に戻ります。ただし、離婚後も婚姻時の氏(婚氏)を使用したい場合、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出すれば離婚時の氏を使い続けることができます(「婚氏続称」と呼びます)。婚氏続称の手続きは、離婚成立日から3ヶ月以内に行う必要があります。

期限を過ぎると婚氏続称は認められず、裁判所の手続きを要することになるので、早めの手続きを心がけましょう。なお、婚氏続称後、婚姻前の氏に戻りたいときは、家庭裁判所に氏の変更許可を申し立て、「やむを得ない事由がある」と認めて許可した場合に限られます。

子供の戸籍を変更する手続き

離婚しても、子供の戸籍は、婚姻時の戸籍(筆頭者の戸籍)から移ることはありません。そのため、離婚によって親権者が戸籍を抜ける場合、親権者と一緒の戸籍にする手続きが必要です。具体的には、親権者が、子供を自分の戸籍に入れるための「入籍届」と親子の戸籍謄本を市区町村役場に提出します。

ただし、離婚後に、親権者の戸籍に子供を入れるには、親子の氏が同じでなければなりません。したがって、入籍届を出す前に子の氏を変更しなければならず、子の氏の変更許可申立てを家庭裁判所で行い、裁判所の許可を得る必要があります。

公的保険と年金に関する手続き

離婚に伴って、公的保険や年金について変更が必要となる家庭が多いです。健康保険や年金の手続きは、個人の生活に直接影響するため、確実に行ってください。

公的医療保険の切り替え

離婚によって健康保険の資格が変わる可能性があります。

例えば、夫の扶養家族であった妻が典型例であり、離婚によって夫の被扶養者資格が喪失されると、自身で国民健康保険に加入し直す必要があります。

国民健康保険への切り替えは、離婚後14日以内に、住民票のある市区町村役場の国民健康保険窓口で手続きします。自身が新たに加入する保険に子供も加入させる場合、子供についても手続きを要します。

なお、元配偶者の扶養を外れる場合、「被扶養者資格喪失証明書」が必要です。これは、離婚相手の勤務先が発行で、相手の協力が必要なので、入手の交渉に手間がかかるおそれがあるため早めに依頼しましょう。

「別居するとき住民票を移すべき?」の解説

年金に関する手続き

年金についても、第3号被保険者であった人は、離婚によって元配偶者の厚生年金の扶養から外れ、国民年金の第1号被保険者として加入手続きが必要です。手続きが遅れると、年金の未納期間として扱われるおそれがあるので速やかに行いましょう。

また、離婚に伴い年金分割が発生する場合、分割を受ける人が手続きをします。年金分割の手続きは、離婚後2年以内に行う必要があります。

年金分割は、離婚時に夫婦間で合意がある場合や、調停で取り決められた場合に、婚姻期間中の厚生年金や共済年金の記録を分割し、将来の年金受給額を調整する制度です。これにより将来の年金額が大きく変わることもあるため、忘れず手続きしましょう。

財産分与や名義変更の手続き

離婚調停が成立した場合、財産分与や名義変更の手続きを、調停調書に基づいて確実に実行しなければなりません。調停が成立しても、相手が協力的でない場合は、強制執行などの手続きを迅速に進めざるを得ないこともあります。

財産分与の実施

調停離婚では、財産分与の取り決めは調停調書に記載されます。その内容に従い、決められた財産分与を速やかに実行してください。

財産分与の具体的な手続きは、財産によって異なります。名義変更を要する不動産があるときは、司法書士に依頼するのがお勧めです。また、引渡しに手間のかかる大きな動産(家具や車両など)のように、トラブルが予想されるときは弁護士に立ち会いを依頼するのがよいでしょう。

「離婚に強い弁護士とは」の解説

不動産や預貯金の名義変更方法

調停調書によって分与される財産の中に不動産(土地や建物)があるときは、不動産の名義変更(所有権移転登記)が必要です。具体的には、調停調書の謄本のほか、登記識別情報(登記済権利証)、印鑑証明書などの必要書類を揃え、法務局で手続きします。また、分与された口座の名義を変更するために、金融機関での手続きを要することもあります。

各種の名義変更手続き

その他に、離婚後に名義変更が必要な以下のものにも注意しましょう。

口約束だと、離婚成立後になって相手が協力しないおそれがあるため、必要なケースでは、必ず調停調書に明記するよう心がけてください。

- 学資保険

契約者や受取人の変更 - 生命保険

契約者や受取人の変更 - 公共料金

電気・ガス・水道、携帯電話やインターネットの契約者の変更 - クレジットカード

契約者や利用者の変更、家族カードの廃止 - 住宅ローン契約

契約者や支払者の変更

「離婚に伴うお金の問題」「子供のいる夫婦の離婚」の解説

ひとり親家庭に関する支援手続き

離婚後、ひとり親家庭となる場合は、生活を支える各種支援制度を活用することが大切です。

最も重要なのが、児童扶養手当(母子手当)です。これは、離婚などでひとり親家庭となった場合に支給される国の支援制度で、一人で子供を扶養する親の経済的な負担の軽減が目的です。受給額は子の人数や所得によって異なりますが、最寄りの市区町村役場の福祉課や子育て支援課といった窓口で、離婚後速やかに申請しましょう。

他にも、医療費補助制度や保育料の減免、行政サービスの手数料の減免などの支援が受けられることもあります。支援制度は自治体にり異なるため、お住まいの地域の情報を調べることが大切です。

「離婚調停を弁護士に依頼するメリット」の解説

調停成立後に相手が約束を守らないときの対処法

最後に、調停成立後に、相手が約束を守らないときの対処法を解説します。

残念ながら、離婚調停が成立した後になって、調書に定めた約束が守られないケースがあります。「早く離婚したい」と強く願う人ほど、良い条件をちらつかせて離婚成立を早めようとしていたのに、成立したら途端に手の平を返し、約束を反故にしてきます。

このような場合、法的手段を講じることによって解決するしかありません。

履行勧告を申し立てる

履行勧告は、家庭裁判所が、調停調書に基づいた義務を履行するよう通知する手続きです。調停をした家庭裁判所に申し立てることで無料で利用できる簡易なものですが、裁判所を介した連絡なので相手にプレッシャーをかける効果が期待できます。

ただし、法的な拘束力はないため、相手が無視する場合は、次の履行命令や強制執行に速やかに進まなければなりません。

履行命令を申し立てる

履行命令は、家庭裁判所が調停調書の義務を履行するよう正式に発する命令です。法的拘束力があり、無視すると10万円以下の過料の制裁が科される点が、履行勧告との違いです。ただ、制裁としては弱く、高額の支払いが予定される相手は履行命令も無視することが予想されるため、その場合には強制執行に進むこととなります。

強制執行を申し立てる

強制執行は、相手が法的な義務を履行しないときに、裁判所を通じて権利を実現する方法です。その多くは、相手の財産や収入を差し押さえる方法によります。調停調書には、裁判の判決と同等の効果があるので、そこに定めた義務が履行されないときは、強制執行によって財産を差し押さえることができます。

強制執行をするには、相手の財産状況を把握し、差押えの対象となる財産を特定しなければなりません。よく強制執行の対象となるのは、給与や預貯金、財産分与される不動産などです。

まとめ

今回は、離婚調停が成立後にすべき手続きについて解説しました。

離婚調停が成立すれば、調停成立日に離婚は成立しますが、戸籍に反映するには離婚届の提出が必要です。他にも、離婚後の生活を立て直すため、各種の手続きを進めなければならず、調停が成立したからといって全て完了ではありません。更に、調停成立後に約束が守られない場合、調停調書に基づいて強制執行などの手続きを検討しなければなりません。

これらの手続きは、法的な知識を必要とするため、弁護士に相談して専門的なサポートを受けるのがお勧めです。特に、離婚成立後に約束を破る相手に対しては、直接交渉することは難しく、強制執行による方法でなければ解決できないため、早めに弁護士に相談してください。

- 離婚調停の成立後10日以内に離婚届を提出する(相手や証人の署名は不要)

- 氏や子の戸籍の変更、財産分与や名義変更についても速やかに行う

- 相手が協力的でないとき、調停調書に基づいて強制執行により法的に対応する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ /

離婚調停を有利に進めるには、財産分与や親権、養育費、不貞行為の慰謝料請求など、状況に応じた法律知識が必要です。お悩みの状況にあわせて、下記の解説もぜひ参考にしてください。

複数の解説を読むことで、幅広い視点から問題を整理し、適切な解決策を見つける一助となります。