親権争いは、母親に有利なケースが多い一方で、実際は、母親が親権を取れない事例もあります。監護・養育する能力がなかったり、育児に適した環境を整えられなかったり、虐待があったりすると、裁判所が子供の利益を考えた結果、親権争いに母親が負けることとなります。

「父親は仕事、母親は家事と育児」という価値観は過去のものであり、現在では、父親側も親権を強く望む人は少なくありません。親権について合意ができなければ協議離婚は成立せず、離婚調停、裁判へと発展していきます。

今回は、母親が親権争いに負ける場合とはどのようなケースか、解説します。母親が負ける理由を知り、親権を守るための対策を講じるようにしてください。

- 母親でも、病気や障害で育児ができないと、親権争いに負ける事例もある

- 虐待をする母親は親権者にふさわしくなく、父親が親権を取得することがある

- 不倫や浮気、経済力が乏しいことなどは、親権争いで負ける理由にならない

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

親権争いに母親が負ける場合とは

はじめに、親権争いに母親が負ける場合の基本を解説します。

離婚時に、母親側が親権を取得する家庭が多いです。このことから「親権は母親が有利」と言われることがありますが、必ずしも正しくありません。実際には、母親であっても親権争いで不利になったり、負けたりする事例は少なくないからです。

親権の判断基準

親権争いでは、「子の福祉(利益)」が最重要の判断基準となります。これは「どちらの親と暮らすのが子供にとって幸せか」という考え方ですが、この検討にあたって家庭裁判所は、次のような複数のポイントを総合的に考慮します。

監護実績

過去に、子供の日常的な養育をどれほど担ってきたかが重視されます。

親の健康状態や体力に問題がなく、子供を適切に育てる能力があるかも判断要素となります。近隣に祖父母や親戚がいて協力が得られるなど、離婚後の育児を支えるサポート体制が整っていることも重要視されます。

母性優先の原則

乳幼児など、子供が幼い場合には母性を有する者が重視されます。多くの家庭では「母親」が母性を発揮する傾向にありますが、必ずしも女性有利とは限らず、父親が積極的に育児を行う家庭もあります。

現状維持の原則

現在、子供と同居している親との生活が安定している場合は、その継続性を尊重し、現状を変えない方が子供にとって良いと考えられる傾向にあります。

兄弟姉妹不分離の原則

兄弟姉妹の絆を守り、一緒に育てる方が子供の心理的な安定を確保できると考えられています。そのため、原則として同じ親と暮らすのが望ましいと判断される傾向があります。

子供の意思の尊重

子供の年齢が高くなるにつれ、その意思が考慮されます。10歳前後から、子供の意見が尊重されるケースが増え、15歳以上の子供については、その意思が必ず確認されます。

「子供がいる夫婦の離婚」の解説

母親が必ずしも有利とは限らない理由

従来は「母親の方が親権を得やすい」とされていました。その理由は、主に母親が養育・監護を担当し、離婚に向けた別居の際にも子供を連れて出るケースが多いためです。しかし、共働きや女性の社会進出、父親の育児参加が進む現代では、必ずしも「母親優位」とは言い切れません。

例えば、父親が日常的に子供の世話をして「母性」を発揮するケースや、妻が子供を置いて出ていく事例などは、裁判所はその実績を重視して父親に親権を与えることがあります。このとき、母親といえども親権争いに負ける可能性は大いにあります。

家庭裁判所は、必ずしも「夫か妻か」「父か母か」「男性か女性か」といった点で親権を決めるわけではなく、「子供にとって適切なのはどちらか」という点で判断します。そのため、親権を争うなら、子供の幸せを第一に考える姿勢が大切です。

「親権争いは母親が有利?」の解説

母親が親権を取れない事例とその理由

次に、家庭裁判所が「子の福祉(利益)」を中心に親権者を決定した結果、母親が親権を取れない事例とその理由を解説します。親権を希望する母親は、これらの事例に該当しないよう注意し、親権者としての適格性を示す準備をしてください。

虐待や育児放棄がある場合

子供を虐待したり育児放棄をしたりする母親は、親権を得るのは極めて困難です。

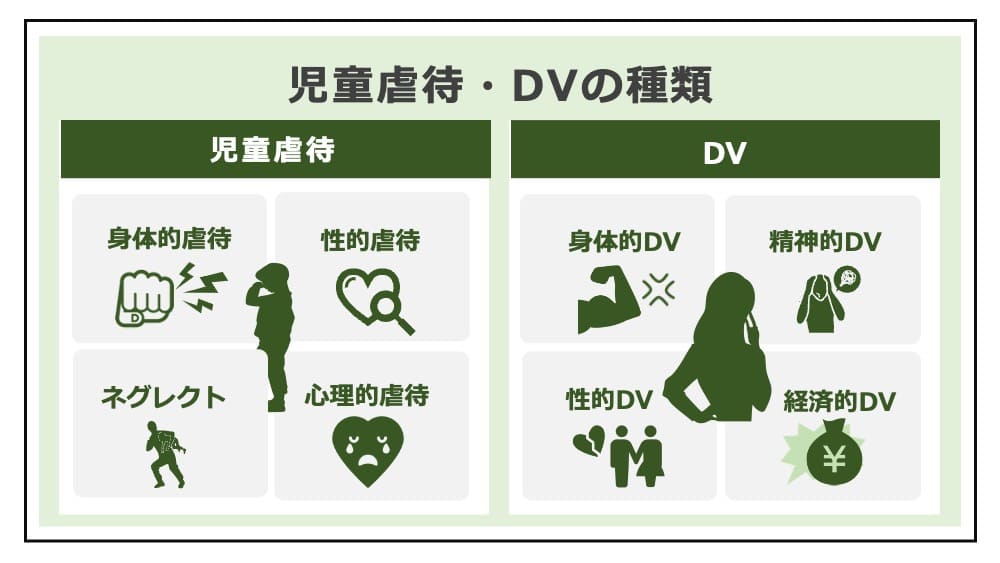

虐待や育児放棄をする親は、たとえ母といえども親権者として適切でなく、親権争いに負けるのは当然です。問題視される虐待には、次の種類があります。

- 身体的虐待

子供をたたく、殴る、蹴る、体を強く揺さぶる、髪を引っ張るなどの行為 - 性的虐待

性交渉する、性的行為や児童ポルノの対象にするなどの行為 - 育児放棄(ネグレクト)

食事を与えない、汚いまま放置する、学校に行かせない、適切な医療を与えないなど - 心理的虐待

暴言、無視、過剰に怒鳴りつける、人格否定するなどの行為

虐待行為が「子の福祉(利益)」を損なうのは明らかであり、家庭裁判所も、母親を親権者として適格であるとは認めません。

なお、母親に虐待や育児放棄があるという事実は、父親側が証明する必要があります。例えば、虐待中の録音や録画、家事を満足に行わず自宅が荒れている状況の写真など、客観的な証拠を準備しておくようにしてください。

精神疾患や健康問題が育児に影響する場合

母親が精神疾患や健康問題を抱えて育児が困難なとき、親権争いで不利になって負けてしまうことがあります。育児の支障となる精神病には、うつ病や双極性障害などがあります。病気や障害だけでなく、アルコール依存症や薬物中毒なども、子育ての支障となるケースがあります。

子供の安全を守るためにも、親権者には、育児に耐えうる状態であることが求められます。一方で、軽度のうつ状態などで、治療を受けながら育児をすることが可能なら、親権争いに負けてしまう理由にはなりません。

「精神病の配偶者との離婚」の解説

父親に育児を任せきりにしていた場合

母親が育児を行わず、父親に任せきりにした場合、親権争いで不利な事情となります。家庭裁判所は、同居中の監護実績を、親権の考慮要素の一つとするからです。例えば、子供の送迎、食事や風呂の準備、寝かしつけなど、全て父親が担当していた場合、母親が負ける可能性があります。

特に、共働きであったり、父が専業主夫であったりするケースでは、必ずしも母親が有利とは言い切れません。「日常的な育児をどちらが担当したか」が争いになるときは、監護実績を示す証拠として次の資料を準備しておきましょう。

- 母子手帳

- 育児日記やブログ・SNSなど

- 保育園や学校とのやりとり

子供が父親と暮らすことを希望する場合

子供自身が父親との生活を希望する場合、その意思が親権の決定に影響を与え、母親が負ける事例があります。親権は「子の福祉(利益)」の観点から決定されるところ、一定年齢に達した子供の意向は尊重されます。特に、15歳以上の子供は、一定の判断能力があるものとして、家庭裁判所においてその意向の聴取は義務とされています(家事事件手続法152条2項)。

「父親に付いていきたい」と考える理由は様々ですが、母親はしっかりと傾聴し、正しい判断を促す必要があります。少なくとも、生活費や学費といった経済的理由は「養育費の支払い」で解決すべき問題であり、「親権をいずれが取得するか」とは無関係です。

「養育費が支払われないときの対応」の解説

父親と子供の生活が安定している場合

親権争いの判断基準の一つに、現状の養育環境を重視する傾向があります。

別居後に父親が安定した生活環境を提供できている場合、現状を変えない方が子供にとって良いケースもあります。この場合、親権争いに母親が負ける場合があります。協議や調停が長引き、その間子供が父親と暮らしていると、母親が親権を得るハードルは上がってしまいます。

特に、母親が子供を放置して家を出てしまったとき、別居後の父親の育児に問題がない限り、父親が親権者に指定され、その後に子供を取り返すのは難しいおそれがあります。

「子連れ別居の注意点」の解説

育児を支えるサポート体制が不足する場合

育児をサポートする体制が不十分で、母親が負ける事例もあります。

母親が親族の支援を受けられないなど、一人で育児を担わざるを得ない一方で、父親には育児を支える十分な環境が整っているとき、母親といえど親権を取れないケースもあります。特に、同居中は専業主婦だったとしても、離婚後は仕事をして収入を得る必要があるとき、日中の仕事をしている間は周囲のサポートが必要となります。

実家の近くに転居して両親のサポートを受けたり、リモートワークなどを活用して家で仕事をしたりといった解決策により、養育環境が十分に整備されていることを主張すべきです。

子の福祉を損なう行動を取った場合

別居や離婚のプロセスの中で、母親に不適切な行動があったとき、親権者としても不適格であると判断されるケースがあります。

例えば、無断で子供を連れ去ったり、正当な理由なく父親との面会交流を妨害したりといった行動は「子の福祉(利益)」に反し、親権者にふさわしくないと判断される事情となります。離婚後も、親として責任ある行動を取るべきであり、不適切な行動を取る母親は不利になってしまいます。

「連れ去り別居」の解説

親権争いに母親が負けるわけでは必ずしもないケース

親権争いが激化すると、父親側から母親の行動について様々な主張がされます。父方が不利になると、到底妥当とは思えない主張や人格攻撃をされることもありますが、夫婦の不和は、親子関係に影響しないことも多く、必ずしも母親の不利にはなりません。

母親の不倫や浮気は親権に影響しない

母親側の不倫や浮気を理由に、「親権を与えるべきでない」と父親が主張するケースがあります。しかし、「不貞行為」という法定離婚事由に該当したり、慰謝料を請求する根拠となったりすることがあっても、「子の福祉(利益)」に直接影響しない限り、親権争いの判断材料にはなりません。

したがって、不倫や浮気があっても養育環境が安定しているときは、親権争いには有利にも不利にも影響しません。ただし、不倫にのめり込んで育児を疎かにしたり、不貞相手が子供に危害を加える可能性があったりする場合は、親権争いに母親が負ける理由となります。

「法定離婚事由」の解説

母親の経済的事情は親権に影響しない

父親が「母親に十分な収入がないから、親権を与えるべきではない」と主張することがあります。確かに養育環境の整備は重要ですが、経済的な事情だけで親権争いに負けるわけではありません。

経済的な問題があっても、直接的に「子の福祉(利益)」を損なうものでない限り、親権には影響しないのが基本です。たとえ専業主婦で収入がないとしても、まずは養育費によって必要な費用をまかなうべきであり、更に、公的支援や親族の援助なども含めて養育計画を立てれば、経済力がないことは親権を得る支障にはなりません。

なお、離婚時には、財産分与や慰謝料、養育費といった条件について取り決めを行い、離婚後の生活が困窮しないよう対策を講じましょう。

「離婚に伴うお金の問題」の解説

母親が親権争いに負けないための対策は?

最後に、親権争いで、母親が負けないための対策について解説します。

「子の福祉(利益)」を最優先に考える裁判実務を理解し、監護実績を積み重ねたり養育環境を整えたりなど、裁判所の判断に良い影響を与える対策を講じておきましょう。

育児の実績を積み重ねる

親権争いでは、子供の日常生活にどれだけ関与してきたかという「監護実績」が考慮されます。そのため、負けないための対策として、育児を積極的に担うことが重要です。裁判所に考慮してもらうには、養育に関与したことを証拠で示す必要があるので、育児日記やブログ、写真など、具体的な資料を準備することが有効な方法となります。

別居後の生活環境を整える

裁判所は、子供が安定した生活を送れる環境を重視します。

安全な住環境を準備したり、学校や友人関係など、子供の現状をなるべく変えないで済む環境を維持することが、裁判所の心証を良くします。また、母親一人で育児を行うのではなく、祖父母や親族など、周囲のサポートが得られる体制を整え、緊急時には助けてもらえることをアピールすることも、親権争いの裁判手続きで負けないための大切なポイントです。

「離婚前の別居の注意点」の解説

父親との争いをエスカレートさせない

親権争いが過熱することが、万が一にも母親が負ける原因となってしまう例もあります。特に、夫婦の対立が大きいとき、子供の前で父親を非難したり、面会交流を妨害したりといった問題行動に出ることがかえってあなたの評価を下げ、親権にとって不利に働くケースもあります。

特に、夫に不貞やDVなどの問題があると、感情的になって攻撃しがちですが、少なくとも子供の問題については、子供のことを最優先に考えて冷静に対応すべきです。一人では冷静になることができないときは、調停や裁判などの法的手続きについて弁護士に依頼するのも効果的です。

「離婚に強い弁護士とは?」の解説

まとめ

今回は、親権争いに母親が負ける場合と、その理由と対策について解説しました。

原則として母親が親権を取得する家庭が多いですが、決して「母親だから強い」というわけではありません。「なぜ母親優先なのか」、その理由を知り、しっかりと準備しておかないと、母親でも親権争いに負ける場合は少なくありません。

離婚時に確実に親権を取得したいときは、離婚問題の経験が豊富な弁護士のアドバイスを得て、別居時から慎重に進めていくことが大切です。

- 母親でも、病気や障害で育児ができないと、親権争いに負ける事例もある

- 虐待をする母親は親権者にふさわしくなく、父親が親権を取得することがある

- 不倫や浮気、経済力が乏しいことなどは、親権争いで負ける理由にならない

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

親権や監護権は、子供の生活に大きく関わる重要な権利です。親権者や監護者の選定に関する知識を深めることが、子供にとって最適な環境を整える助けとなります。

子供の親権や監護権について、有利な判断を望む場合、「親権・監護権」に関する解説を参考にしてください。