少子高齢化に伴い、義両親の介護が原因で夫婦関係が破綻し、「介護離婚」するケースは増えています。熟年離婚では特に、義父や義母も高齢化し、介護離婚がよく起こります。

配偶者から介護に十分な協力が得られなかったり、義両親とのトラブルが重なったりすると、日々の負担は増大し、離婚を選択せざるを得ない状況に陥る人も多くいます。介護離婚は、夫にとっても妻にとっても非常に重要です。

相談者

相談者夫の親の介護が辛くて離婚するしかない

相談者

相談者妻が介護に協力してくれず離婚しそう…

義両親の介護の負担が重く、介護離婚を決断したときは、離婚を進める際に慎重な準備が必要です。特に「介護を理由に離婚できるか」「介護離婚で慰謝料を請求できるか」といった点が、夫婦間で大きな対立を生む要因となります。

今回は、介護離婚の意味や具体的な進め方、慰謝料を請求する際の注意点について、弁護士が解説します。

- 介護離婚は少子高齢化の進む現代における社会問題となっている

- 別居することで介護負担から解放され、冷静に状況を整理する

- 介護離婚を計画的に進めるには弁護士に相談して法的主張を検討する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

介護離婚とは

はじめに、介護離婚についての基本的な法律知識を解説します。

介護離婚の定義

介護離婚とは、義両親(義父や義母)の介護がきっかけで夫婦の関係が悪化し、最終的に離婚に至るケースのことです。特に日本では、配偶者の両親の介護を担うことが、下の世代の家庭の役割とされてきた背景があり、主に妻が介護の負担を強いられるケースが多いです。

その結果、介護負担の不均衡や、義両親の介護に伴うストレスが原因で夫婦関係が破綻すると、介護離婚が起こってしまいます。よくある介護離婚の例は、次のケースです。

- 夫から「長男の嫁なのに親と同居しないなら離婚する」と言われる

- 義両親と同居したくないので離婚するしかなくなった

- 同居したら妻が家を出ていった

- 認知症の義両親の介護が辛くて離婚に至った

- 夫から介護を押し付けられたので離婚した

義理の両親の介護は、「義理の両親を介護する義務があるか」の通り法的義務ではありません。「夫は外で働き、妻は家のことをする」という価値観は、現代にはそぐいませんが、古い考えや家庭内の役割分担を理由に、介護を妻に押し付ける人は少なくありません。

夫の両親の介護は本来、夫が主体となるべきで、夫婦間の協力義務(民法752条)に基づいて妻はあくまで夫を支援する役割に過ぎません。このことを理解せず、夫が妻に介護を丸投げするような態度を取ると、夫婦の感情的対立は深まり、介護離婚に発展します。

- 介護離婚の事案には、実親や配偶者(夫や妻)、子供の介護などの負担が理由となる例もありますが、本解説は典型例である「義両親(義父または義母)の介護を理由とした離婚」を説明します。

- 介護離婚に男女差はないものの、本解説は「夫が妻に義両親の介護を押し付けるケース」を中心に説明します(逆に「妻が夫に義両親の介護を押し付けるケース」にも同じことがあてはまります)。

「離婚までの流れ」の解説

介護離婚が起こる理由と背景

介護離婚の起こる背景には、次のような理由があります。

高齢化社会が進む中で、夫婦の一方が義両親の介護を担わなければならない状況が増えており、それに伴って介護離婚も増加傾向にあります。

夫婦間で介護の負担に偏りがある

家庭における介護の担い手は、主に妻に偏る傾向があります。社会的なジェンダー観念が「妻が家事をすべき」といった昔ながらの価値観に影響されていることが原因です。

妻にとって、実の親の介護もあるのに義両親の介護を行わなければならないのでは、心身共に疲弊してしまいます。このような負担の蓄積は、夫に対する不満となって表れ、介護離婚をする理由となります。

「長男の嫁だから」などといわれ、兄弟姉妹の協力が得られない場合にも大きな負担となってしまいます。

夫婦間のコミュニケーションや配慮が不足している

介護の負担があれど、夫婦間に密なコミュニケーションがあり、介護の辛さに配慮があれば、離婚までは進まないこともあります。

しかし、夫が仕事に専念し、夫婦の会話が少なくなったり、介護に協力的でなく一方的に押し付ける状況が続いたりすると、介護離婚のきっかけとなります。

義両親とのトラブルや価値観の違いがある

義両親との同居や介護の進め方について、配偶者との間で意見が衝突することも、介護離婚の理由の一つとなります。義両親が過度に干渉してきたり、感謝の気持ちを示さなかったりすると、介護をしていた人は孤立感を抱き、精神的な負担は更に増します。

配偶者も「親の介護をするのは当然」といった態度だと、このような価値観の違いが、介護離婚を決意させる理由となります。

「同居・介護を拒む相手と離婚できる?」の解説

元から関係性が悪化していた

義両親と元から不仲だった家庭では、介護をきっかけに更に嫌気が増すでしょう。たとえ実親でも辛いのに、不仲な義両親の介護は、強いストレスとなるのは当然です。

一見すると「介護」が離婚の引き金になっていても、実は夫婦仲が既に破綻寸前であるケースも少なくありません。夫婦関係が良好なら、協力して乗り切れることもありますが、既に険悪だと、親の介護はそれに拍車をかけます。そして、夫が介護中に不倫・浮気をしていたり、感謝の言葉がないどころか暴言やモラハラ、DVが行われる家庭では、多くの要因が重なって離婚に近づいていきます。

「義理の両親からの離婚強要」の解説

義理の両親を介護する義務があるか

次に、そもそも義理の両親を介護する義務があるのか、という点を解説します。

義両親の介護を押し付けられ、介護離婚を考える人にとって「義理の両親の介護をすべき義務があるのか」という疑問が生じるでしょう。法的には、義理の両親(夫の親・妻の親)を介護する義務はないのが原則であることを理解してください。このことは「長男の嫁」や「他に兄弟姉妹がいない」といったケースでもあてはまります。

義理の両親の介護義務はない

法律上、義理の両親を介護する義務はありません。つまり、妻が夫の両親を介護したり、夫が妻の両親の面倒を見たりすることは、法的には義務ではありません。民法877条は「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定め、法律上の扶養義務を「直系血族」と「兄弟姉妹」に限定しているため、配偶者(夫または妻)はこれに含まれません。

したがって、夫が実親の介護を行う義務があったとしても、その配偶者である妻は、義理の両親(夫の親)の扶養義務を課されることはありません。そのため、夫の両親の介護を妻に一方的に押し付けるのは不適切であり、法的にも認められていません。

「義両親の介護義務はない」と夫婦共に理解すれば、介護離婚は避けられます。

介護を押し付けられた側は、「これ以上介護のストレスに耐えられない」と感じるなら、拒否しても法的責任を問われません。押し付ける側にとっても、法的な義務でないと分かれば、無理やりさせるのでなく、協力を願い出るよう配慮するでしょう。

なお、法的に義務でないとしても、道義的な観点から、義両親の介護がトラブルを生むことも多く、適切なコミュニケーションと配慮は欠かせません。

例外的に介護義務が生じる場合

例外的に、義理の両親の介護義務を負うケースがあります。その条件は、次の通りです。

義理の両親と同居している場合

民法730条は「直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない」と定め、同居の親族間には扶助義務が生じます。そのため、義理の両親と同居している場合には、法的にも一定の介護義務が発生します。

義理の両親と養子縁組をしている場合

義理の両親と養子縁組をしている場合には、法律上の「直系血族」に該当するため扶養義務が生じます。この場合には、義両親の介護についても扶養義務の範囲に含まれます。

家庭裁判所が「特別な事情」を認めた場合

民法877条2項に基づき、家庭裁判所が「特別の事情」を認めたときは、3親等内の親族間に扶養義務を課すことができます。ただし、家庭裁判所の審判が必要であり、相当な経済的対価や道義的恩恵を受けていた事例に限られます。例えば、夫の父から多額の経済的援助を受けていた妻に介護義務が課されるケースが典型です。

介護義務違反があるとどうなるのか

義両親の介護義務はないのが原則ですが、例外的に義務を負う場合に、その義務を果たさないと責任が生じるおそれがあります。上記のように「同居の親族」や「直系血族」として負う義務を怠ったものとして民法違反となることはもちろん、介護せずに放置して死なせてしまった場合などは、保護責任者遺棄等罪(刑法218条)となるおそれがあります。

介護を理由に離婚することができるか

次に、介護を理由に離婚することができるかについて解説します。

介護離婚は、親の介護さえなければ円満だった家庭にも降りかかるもので、長年連れ添った夫婦の熟年離婚で、よく離婚原因として争われます。そのため、不貞やDV・モラハラといった明確な事情はなく「介護」が主たる離婚理由(離婚原因)となるとき、「介護を理由に離婚することができるのか」が、夫婦間で争いの種となることがあります。

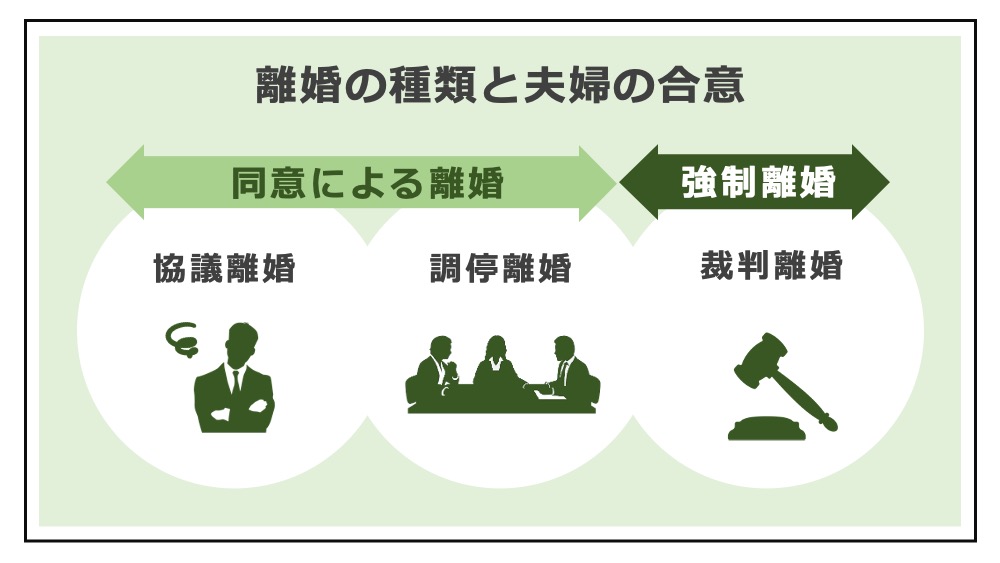

離婚は協議・調停で解決しないときは裁判となります。離婚を拒否する相手と、裁判で強制的に離婚するためには法定離婚事由が必要です(民法770条)。介護の負担は、5つの法定離婚事由のうち、不貞行為・悪意の遺棄・3年以上の生死不明・強度の精神病には該当しないと考えられるので、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるかどうかが基準となります。

介護離婚ができるケースとその条件

まず、介護離婚が認められるケースについて解説します。

夫婦双方が離婚に合意している場合(協議離婚)

最もスムーズなのが夫婦の合意による離婚です。この場合、離婚原因(離婚理由)に制限はなく、法定離婚事由がなくても離婚は成立します。したがって、介護の負担が理由でも離婚でき、双方が署名・押印した離婚届を出すことで協議離婚が成立します。

夫婦の話し合いで介護離婚を成立させるには、介護負担の大きさや精神的・身体的に限界であることを、相手にしっかりと伝えることが大切です。

「協議離婚の進め方」の解説

裁判所が離婚を認めるケース(調停離婚・裁判離婚)

夫婦の一方が離婚に応じない場合、離婚を求める側は裁判所に離婚調停や離婚裁判(離婚訴訟)を申し立てる必要があります(「調停前置主義」から、先に調停が原則)。離婚裁判では、民法770条の法定離婚事由があれば裁判所が離婚を命じてくれますが、介護離婚では「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかどうかがポイントとなります。

婚姻を継続し難い重大な事由といえるには、夫婦関係を破綻させるほどの重大性が認められなければならないので、以下のような事情について、証拠を示して裁判所に伝えてください。

- 介護負担が過剰である

- 一方的に押し付けられて配偶者の協力がない

- 感謝が全く示されない

- ハラスメント的な言動がある(「しっかり介護しろ」「お前は家政婦と同じだ」など)

介護離婚を検討するときは、日常的に日記を付けたり、メモを作成したり、録音や映像で記録を残しておくことが重要です。また、介護のストレスをきっかけに夫婦関係がうまくいかず、不貞やDV、悪意の遺棄などの事由があるときは、他の法定離婚事由にあてはまる可能性もあり、あわせて主張することができます。

「法定離婚事由」の解説

介護離婚できないケースとその理由

介護の負担が理由で離婚を希望したとしても、必ずしも離婚が認められるわけではありません。次に、介護離婚が難しいケースとその理由について解説します。

配偶者が離婚を拒否しているケース

離婚する方法には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つがあります。

相手が離婚を頑なに拒否するときは、離婚は容易には成立しません。具体的には、話し合いで解決できないとき、協議・調停を経て裁判に移行し、法定離婚事由があることを認めてもらうしか手がありません。

介護負担が「重大」と評価されない場合

義両親の介護負担が離婚理由として認められるには、「婚姻を継続し難い」ほど深刻であると裁判所に認めてもらう必要があります。例えば、介護負担が比較的軽微であるケースや、夫婦が協力して介護に取り組んでいて、道義的にも妻が夫の介護に協力すべきケースなどでは、裁判所に離婚を認めてはもらえないおそれがあります。

証拠が不足しているケース

介護負担が深刻だったとしても、裁判離婚を勝ち取るには、証拠が必要となります。つまり、介護が、婚姻を継続し難い重大な事由となることを、証拠を示して説明できなければ、離婚を認めてもらうのは難しくなります。例えば、次のような証拠の準備をしてください。

- 配偶者の非協力的な態度やハラスメントを示す録音・記録。

- 自分が受けた介護負担を記録した日記やメモ。

有責配偶者に該当するケース

離婚を希望する側にも非がある場合、婚姻破綻の原因を作った「有責配偶者」からの離婚は裁判で認められない可能性が高いです。たとえ介護の負担が大きくても、不倫したり虐待したりする人を救う必要はないと考えられるからです。

有責配偶者からの離婚請求は、原則として裁判所が認めません。例外的に認められるケースでも、長期間の別居が必要であり、かつ、離婚に応じない側にとって不利益が小さいことが必要とされます。介護離婚の事例では、離婚に応じない側には介護の負担があり、有責配偶者からの離婚を認めてしまうと不利益が大きいと判断されるおそれがあります。

介護離婚ができない場合の対策

以上の通り、介護離婚が認められない場合でも、状況によっては離婚を成立させることもできるため、あきらめてはいけません。たとえ介護の負担が法定離婚事由に該当しないとしても離婚するためには、次の方法を試してみてください。

相手を説得して離婚の同意を取り付ける

話し合いで協議離婚できるなら、法定離婚事由がなくても離婚できます。

介護の負担が大きいことをしっかりと主張し、納得してもらうには、相手を攻撃しすぎないことも大切です。感情的な対立を深めると、話し合いでの離婚は難しくなります。

他の離婚理由を検討する

介護負担が必ずしも「重大」とまではいえず、それだけでは離婚できないとき、他の離婚理由も検討して、あわせて主張する手が有効です。

最もよく用いられるのが、早めに別居して、「長期の別居」を理由として夫婦関係の破綻を主張する方法です。その他に、相手が不貞をしている可能性があるなら、探偵に調査を依頼することも検討してください。

「離婚前の別居の注意点」の解説

弁護士に相談する

相手の拒絶の意思が明確で、離婚する手間が相当かかると予想されるときは、離婚問題に精通した弁護士のアドバイスを受け、法的な観点から戦略的に進める必要があります。

我慢の限界となって、介護していた義両親を虐待してしまったり、あなた自身がうつ病などの精神疾患にかかってしまったりと、取り返しのつかない状況に陥る前に、早めに行動しましょう。

「離婚に強い弁護士とは」の解説

義両親の介護を理由に離婚する方法

次に、介護離婚で損しないために、その具体的な方法と進め方を解説します。

事前準備にはある程度時間がかかるものもありますし、可能なら離婚を避けることも考えてください。時間的な余裕も必要なので、我慢の限界に達する前に弁護士に相談するなどして、少しずつ準備するのがお勧めです。

介護離婚を考える前にできること

介護離婚を考える前に、以下の方法によって離婚を回避できないか、検討しておきましょう。

親を介護しながらでも円満に続いている家庭は少なくありません。相手(夫または妻)や親族の協力、介護サービスの利用といった方法により、介護離婚せずに済むケースもあります。あなたが限界であると伝えることで家族や親族が協力的になれば、介護離婚は回避できるでしょう。

なお、あなたが離婚回避の努力をすることは、いざ介護離婚となったときにも「非協力的で無関心な態度を取っていた相手にこそ離婚の責任がある」と判断してもらう材料となります。

配偶者と話し合って役割分担を見直す

夫の両親の介護は本来夫が主体となり、妻はサポート役であるべきです。

無理に介護を押し付けられてしまっているとき、介護離婚を避けるには夫婦間で話し合い、役割分担を見直すことを検討してください。夫側にも思いやりがあって冷静に話し合える場合や、あなたの負担に気付けていなかった場合には、適切な話し合いがきっかけで好転することもあります。

夫に一部負担してもらう場合、その役割や時間などを明確に定めましょう。夫の兄弟姉妹に担当してもらうことも検討の余地がありますが、その場合まずは夫を通じて依頼するのが刺激が少なくておすすめです。

介護サービスを利用する

話し合いの結果、義両親の介護を妻のみに任すのではなく、介護サービスを利用する決断をする夫婦もあります。訪問介護やデイザービス、ショートステイといった簡易なものから、相当悪化してしまっているときや要介護状態のときには老人ホームの利用まで、様々な選択肢があります。

専門的な介護は、素人である妻には難しいので、ケアマネージャーを通じて介護プランを立てることで必要な支援を受けるべきです。

「復縁で理解したい全知識」の解説

介護離婚を決意したら別居する

介護離婚の決意が固まった人も、「夫に理解してほしい」「感謝の一言がほしい」と不満な人も、一度別居して距離を置くことを検討してください。別居すれば介護からは解放され、精神的な安定を取り戻せます。残された夫があなたの介護の重要性に気付き、当たり前のように受け止めていたことがどれほど大変な苦労だったか、実感させることができます。

その結果、夫婦間の話し合いが進み、介護の負担を見直したり、感謝の気持ちを共有したりするきっかけになることもあります。なお、別居後、離婚を視野に入れて進む場合には、弁護士を窓口として話し合うのがお勧めです。

「勝手に別居すると不利?」の解説

離婚理由の証拠を集める

離婚の争いは、協議・調停で話し合い、決裂する場合には裁判に進みます。これまで介護を押し付けてきた配偶者は、すぐには離婚に応じてくれない可能性が高いです。親の介護はあなたがいなくても必要なので、情に訴えたり脅したり、様々な手で介護をさせようとするでしょう。また、高齢であるほど財産分与が高額となり、争いが激化するおそれもあります。

したがって、介護離婚では、裁判に進むことを視野に入れて、証拠を収集しておく必要があります。例えば、介護がどれほど負担となっていたか、配偶者がいかに非協力的であったかを証明するため、次の資料が役立ちます。

- 介護の負担について日記をつける

- 対応した業務をメモする

- 配偶者とのトラブルや介護の不満に関するメールやLINEのやり取り

- 介護の実態を記録した写真や動画

「離婚に伴うお金の問題」の解説

介護離婚で慰謝料を請求する際の注意点

最後に、介護離婚の際の慰謝料について解説します。

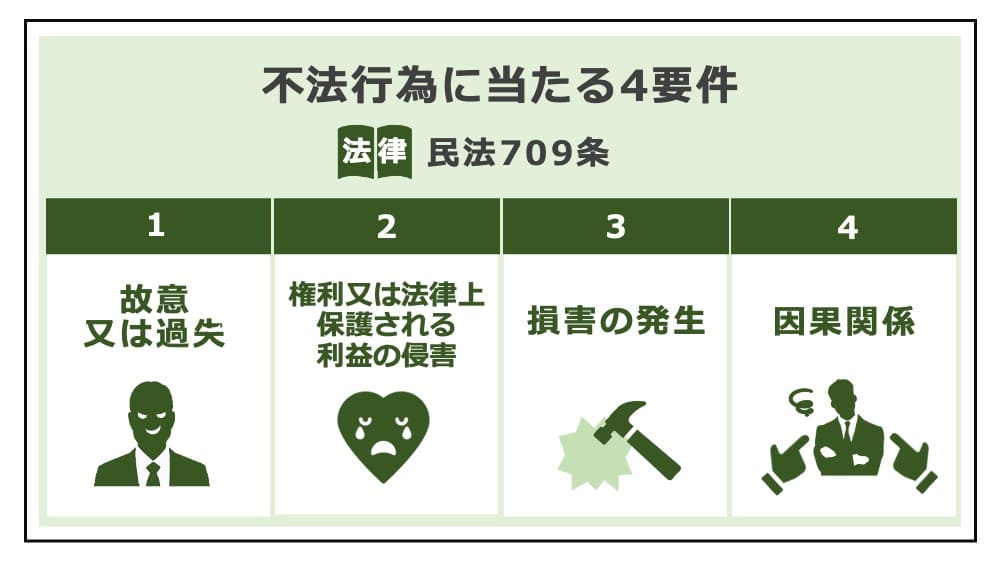

慰謝料請求は、離婚に至る原因について相手に不法行為(民法709条)が認められる場合に行うことができます。不貞やDVがあるケースが典型例ですが、介護離婚でも、以下の場合は慰謝料を請求できる可能性があります。

- 義両親の介護に全く関与せず、一方的に押し付けた場合

- 日常的に冷たい態度を取り、モラハラがひどかった場合

- 介護に対する愚痴や不満を無視し、助けを求めても拒否した場合

- 義両親や配偶者から暴力、暴言、虐待があった場合

不法行為による損害賠償を請求するには、故意または過失による違法行為があり、それによって損害を被ったことを、証拠により証明する必要があります。そして、精神的苦痛を受けたときは、慰謝料を請求することができます。

慰謝料の金額はケースバイケースですが、50万円〜300万円が相場の目安となります。精神的苦痛の程度や、虐待や暴力の回数・期間、悪質性などによって増減します。より多くの請求をしたいなら、弁護士に協力を求め、悪質性を示す証拠を多く準備しておくのが有効です。

まとめ

今回は、少子高齢化に伴って増加する「介護離婚」について解説しました。

義両親の介護が原因で離婚を考える状況は、誰にでも起こり得る現代の社会問題となっています。長年連れ添った仲の良い夫婦でも、義両親の介護問題によって突然破綻してしまうことも少なくありません。配偶者の協力が得られず「介護離婚するしかない」と決断したときは、離婚に関する法律知識を理解して、これ以上の損のないように進めるべきです。

介護があっても円満に乗り越えられる夫婦もいますが、関係が改善せずに離婚に至る場合、証拠の収集や法的手続きを進める準備が必要です。介護を抱えながら離婚についても争うのは大きな負担でしょうから、不安のあるときは早めに弁護士に相談してください。

- 介護離婚は少子高齢化の進む現代における社会問題となっている

- 別居することで介護負担から解放され、冷静に状況を整理する

- 介護離婚を計画的に進めるには弁護士に相談して法的主張を検討する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

離婚問題を迅速に解決するには、離婚理由(離婚原因)についての知識が重要です。裁判では不貞やDV、悪意の遺棄などの一定の事情がなければ離婚が認められないところ、交渉や協議でもこれらの事情が重視されます。

「離婚理由」の詳しい解説を理解し、戦略的に進める参考にしてください。