離婚する際、不動産(家や土地)が夫婦の共有名義となっていることがあります。このようなケースの多くは、購入時に組んだローンもまた、夫婦共有名義となっているでしょう。

夫婦の共有財産は、離婚時の財産分与で清算されます。夫婦の財産の中に、共有名義である不動産があると、特に大きなトラブルになりやすいので、夫婦共有名義の不動産を財産分与するときは、早めに共有関係を解消することが大切です。どちらかの単独所有にするか、もしくは、売却して代金を分割する方法で清算すべきであり、離婚後に共有関係を残してはいけません。

今回は、夫婦の共有名義の不動産の財産分与と、ローンを組んでいたときの注意点、共有関係の解消の仕方について弁護士が詳しく解説します。

- 夫婦の共有名義の不動産も、財産分与の対象となる

- 共有財産となるなら、名義や持分割合にかかわらず2分の1とするのが基本

- 共有関係を早めに解消するには、共有物分割訴訟を活用することができる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

夫婦共有名義の不動産の財産分与とは

まず、夫婦の共有名義とされるケースと、その際の財産分与について解説します。

夫婦が円満なとき、ローンを組んで住宅を購入する際、その名義を「夫婦の共有」とするケースは少なくありません。「お金を出し合って買ったのでどちらも所有者となるべき」「原資は一方が出しても、夫婦で住むなら共有が良いだろう」といった軽い考えのこともあります。

しかし実際は、共有名義の不動産は、離婚時に大きなトラブルの元となります。

財産分与の対象となる

財産分与は、夫婦が協力して築いた財産を、公平の観点から分与する手続きです。

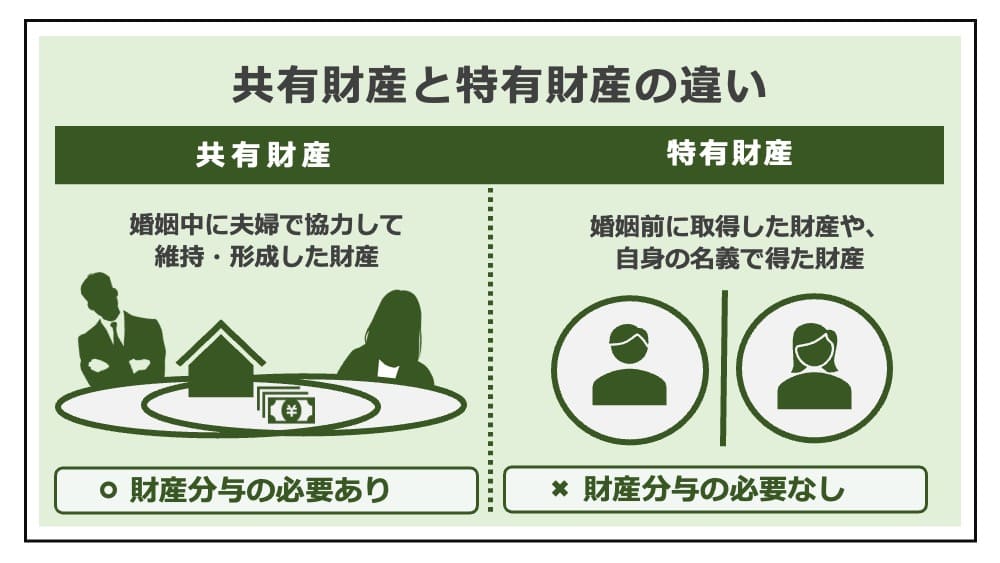

財産分与の対象は、その「名義」によらず「実質」として、夫婦の協力で形成・維持されたと評価できる財産です。そのため、夫または妻のいずれかの名義の財産が対象となるだけでなく、夫婦共有名義のものも当然に財産分与の対象となります。結婚後に自宅を購入するとき、夫婦でお金を出し合って購入し、名義を共有としている家庭はよくありますが、このような権利関係は、離婚時の財産分与でトラブルを招いてしまいます。

これに対し、結婚前から有していた財産や、結婚後でも相続・贈与などで取得した財産は「特有財産」として分与の対象外です。ただ、夫婦共有名義の不動産は、よほど例外的なケースでもない限り特有財産になることはありません。

したがって、夫婦共有名義の不動産は、財産分与によって公平に分けることとなります。

なお、財産分与の対象となる、夫婦が協力して築いた財産のことを「共有財産」と呼びますが、これと本解説の「夫婦共有名義」は、同じ「共有」と呼びますが異なった考え方です。

「離婚時の財産分与」の解説

財産分与割合は持分割合によらず2分の1が原則

夫婦が共有名義で不動産を所有しているとき、持分割合が決まっています。

持分割合とは「所有権をその割合にしたがって分割して持っている」という意味です。持分割合は、不動産の登記簿謄本に記載されます。そのため、婚姻期間中は、夫婦が持分割合に応じて所有権を有している形となりますが、財産分与は、離婚時に夫婦の貢献度に応じて公平に分けるため、原則として2分の1ずつとするのがルールとなっています。

したがって、夫婦共有名義の不動産の持分割合がどのように設定されていたとしても、その不動産が財産分与の対象となるときには、分与割合は2分の1ずつとなるのが基本です。

「財産分与の割合」の解説

夫婦共有名義の不動産について、財産分与で共有関係を解消する方法は?

次に、夫婦共有名義の不動産について、離婚時に共有関係を解消し、財産分与を解決する具体的な方法を解説します。夫婦共有名義の不動産は、財産分与時に単独名義とするか、売却してしまうのが、後のトラブルを回避するためにお勧めです。

夫または妻の単独名義にする方法

離婚時の財産分与で、夫婦共有名義の不動産をいずれかの単独名義にするには、離婚協議書を作成し、これに基づいて法務局で所有権の移転登記申請をします。

財産分与によって、夫婦のいずれか一方だけがその不動産を取得するときは、分与割合に応じた金銭(原則は評価額の2分の1)を他方に「代償金」として支払います(なお、夫婦が合意すれば、代償金なしに無償で与えることもできます)。このような分割方法を、「代償分割」といいます。

「離婚協議書の書き方」の解説

住宅ローンがある場合の対応

夫婦共有名義の不動産に住宅ローンなどの負債が残っているときは、いずれか一方の単独名義にするにあたり、金融機関の承諾が必要となります。金融機関の承諾なく、勝手に単独名義に移すと、ローン契約に従い一括返済を迫られたり、抵当権を行使されたりするおそれがあります。不動産が夫婦共有名義のとき、ローン契約の名義人も夫婦双方となっていることもあります。

以上のように住宅ローンがある場合には、ローンを一括返済してから単独名義に移すか、もしくは、単独名義で所有を続ける配偶者が「ローンの借り換え」を行う方法が有効です。

「借金を理由とした離婚」「ペアローンの財産分与」の解説

売却して財産分与する方法

以上のような方法で夫婦共有名義の不動産を、財産分与時に単独名義に移そうとすると、一定の金銭が必要となることが多いです。

特に、住宅ローンの残債が不動産の評価額を超える「オーバーローン」(債務超過)状態のとき、ローンを返済してから所有権を移転するには、ローン支払いのための金銭が必要です。その資金が用意できないケースは、夫婦共有のまま離婚後も不動産を持ち続けるよりは、売却して現金化し、その代金を分割する「換価分割」の方法がお勧めです。

「換価分割」なら、ローンが残っている場合は代金から残債を控除できますし、オーバーローン状態であっても、金融機関と交渉して任意売却を行うことでローン残債を減らすことができます。

離婚後も夫婦共有名義のままにすることの問題点

以上の通り、夫婦共有名義の不動産を財産分与時に清算する方法は複数あるものの、いずれも夫婦の話し合いや調停で適正な分割方法を合意しなければなりません。

このように苦労の多い不動産の財産分与ですが、離婚後も共有名義のまま放置すれば、更に大きなトラブルを生みます。そのため、離婚時に話し合い、共有関係を清算しておくのがお勧めです。

相手の同意がないと売却できない

共有名義の不動産は、その「利用」は各自の自由ですが、「処分」するには共有持分権者全員の同意が必要となります。「共有」とは互いにその不動産に対して権利があることを意味するので、勝手に処分できないのは当然です。

法律の専門用語で、共有不動産の「処分」とは、売却したり抵当権を設定したりすることをいいます。つまり、離婚後に売却したいと考えても、相手が同意しない限り売却できません。また、抵当権を設定してお金を借りる行為も同様に、共有持分権者全員の同意が必要です。

そして、放置しておいても、毎年固定資産税や管理費など、不動産の維持費がかかります。

相手の同意なく利用態様を変更できない

他人に賃貸したり増改築したりするにも、共有持分権者の過半数の同意が必要です。

このような共有不動産の利用態様を変更することを、法律用語で「利用」「改良」といいます。そのため、離婚時の持分割合が2分の1ずつだったとすると、結局、夫も妻も単独ではリフォームなどができないこととなってしまいます。

そもそも離婚してしまうほど不仲な夫婦が、離婚後もこのような不動産の利用・改良・処分について話し合いを行い、合意に至ることは難しいでしょう。したがって、共有関係のままだと、折角の不動産も有効に活用できなくなってしまいます。

将来の相続問題につながる

離婚後に、夫または妻のいずれかが死亡すると、相続が発生します。このとき、既に離婚している元夫婦間では相続は発生しませんが、親子の相続は生じます。

夫、妻のいずれもが「子供しか相続人がいない」という状態なら揉めづらいですが、夫が再婚したケースなどは、再婚相手やその子供も相続人となります。相続問題が発生するときまで離婚時の不動産の名義を共有のままにしておくと、夫婦関係とは無関係の第三者が所有者として加わるおそれがあり、権利関係が更に複雑になってしまいます。

相続時の問題は、遺言を作成して解決する方法(例えば「家と土地は再婚相手ではなく元妻の子に相続させる」という遺言など)もあります。

しかし、遺言による解決も、その不動産以外の財産が少ない場合だと、遺留分侵害額請求権という権利を行使され、法定相続人から取り戻しを請求されるおそれがあり、共有関係の清算ほど根本的な解決にはなりません。

離婚後に残った共有関係を解消するためには?

ここまで、夫婦でお金を出し合って買った自宅のように、共有名義の不動産があるとき、離婚時の財産分与で必ず清算しておくべきことを解説しました。しかし、残念ながら、財産分与の話し合いがうまくいかないなど、離婚後にも共有関係を残してしまった場合には、離婚後に解消する方法も知っておいてください。

共有物分割訴訟を起こす

共有物分割訴訟とは、裁判所に対して、共有名義となっている財産の適正な分割方法を決めてもらうよう請求する裁判手続きです。共有物分割請求訴訟に「調停前置主義」はなく、つまり「先に調停をしなければ訴訟提起できない」わけではないので、円満解決の可能性が低いと考えるなら調停を経ずに裁判に訴えることができます。

共有物分割訴訟では、裁判所の判決によって分割方法が指定され、最終的な解決を得ることができます。解決策は、前述した「現物分割」「代償分割」「換価分割」のいずれかとなりますが、離婚した夫婦の場合には換価分割が最適なケースが多いでしょう。

なお、裁判中でも、当事者間で合意ができたときには和解が成立します。

「離婚までの流れ」の解説

共有物分割調停を申し立てる

前章で解説したように「調停前置主義」はなく、必ずしも訴訟前に調停が必要なわけではないですが、話し合いによる解決の可能性があるときは、共有物分割調停を申し立てることで解決策を探る方法も有効です。

離婚後も不動産の共有関係が残ってしまったケースのうち、次のような事情があれば、まだ話し合いの余地があると考えてもよいでしょう。

- 相手にも、共有名義の不動産についての利用価値がある。

- 子への愛情が残っており、相続問題を後世に残したくない点は同意している。

- 離婚時に十分な話し合いができなかった。

- 相手の非(不貞行為・DV)などに感情的になり、離婚だけ先に進めてしまった。

適切な進め方はケースバイケースであり、事情によって異なるので、離婚問題に精通した弁護士のアドバイスを得ておくのがお勧めです。

「離婚に強い弁護士とは?」の解説

まとめ

今回は、夫婦共有名義の不動産の財産分与について解説しました。

夫婦生活を長く続けると、夫婦共有名義の不動産を所有している家庭は多くあります。夫婦が円満なうちは、購入した自宅などの不動産について共有としておくことに、特に違和感を感じないかもしれません。しかし、離婚を見据えて動き始めると、共有のままだとトラブルが多いことに気付きます。

財産分与を機に、共有関係を解消し、すっきりした気持ちで新生活に歩き出すことをお勧めします。離婚時に財産分与についてしっかりと話し合わず、共有名義のまま放置していると、夫婦間のトラブルが離婚後に続くばかりか、相続など、子供の代にも影響してしまいます。

離婚や財産分与の問題についてお悩みの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

- 夫婦の共有名義の不動産も、財産分与の対象となる

- 共有財産となるなら、名義や持分割合にかかわらず2分の1とするのが基本

- 共有関係を早めに解消するには、共有物分割訴訟を活用することができる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

財産分与は、結婚期間中に形成された資産を整理し、公平に分割するための重要な手続きです。財産の評価方法や分割の割合などが争われると、法律知識に基づいた解決が必要となります。

トラブルを未然に防ぐために、以下の「財産分与」に関する詳しい解説を参考に対応してください。