親権喪失とは、親の子供に対する権利と義務を完全に失わせる重大な手続きです。虐待から子供の安全や福祉を守るための法的な手続きであり、重度の身体的虐待があるなど、親権の行使が著しく困難または不適当であることで、子の利益を著しく害するときに利用できます。

具体的には、家庭裁判所に親権喪失の審判を申し立てる方法によりますが、「親権を完全に失う」という強い効果を伴うため、審理は慎重に進められます。

今回は、親権喪失が認められる具体的なケースや申立ての流れ、親権停止との違いについて弁護士が解説します。

- 親権喪失の審判は、問題ある親権者から親権を完全に失わせる制度

- 虐待や悪意の遺棄があるとき、親権を喪失させることで子供を守る必要がある

- 親権喪失を申し立てられた親権者側でも、子供の利益を優先して反論する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

親権喪失とは

親権喪失とは、親の子供に対する親権を完全に失わせる家庭裁判所の審判手続きです。親権は、子供の生活の面倒を見たり適切な教育や医療を施したり、子の財産を管理したりするために親が有する権利と義務ですが、親権者が適切に行使しない場合は、子供の利益を守る必要があります。親権喪失は、無期限に親権を失う強い効果があり、子供を守る「最終手段」と位置づけられます。

親権喪失の審判について定める民法の条文は、次の通りです。

民法834条(親権喪失の審判)

父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる。ただし、二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない。

民法(e-Gov法令検索)

親権は、子の利益のために行使されなければなりません(民法820条)。

たとえ親であっても、虐待や育児放棄(ネグレクト)など、親権の濫用的な行使があるときは、親権喪失の審判によって、親権者の地位を全面的に失うことがあります。

親権喪失の要件

親権喪失の要件は、「虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するとき」です。また、「2年以内にその原因が消滅する見込みがあるとき」は、親権を喪失させることができません。

これらの要件を満たす場合に、家庭裁判所は、審判を下すことで親権者の親権を失わせることができます。

虐待又は悪意の遺棄があるとき

親権を喪失させるには「親権の行使が著しく困難又は不適当であること」が必要ですが、その典型例として、民法は「虐待又は悪意の遺棄」を列挙しています。

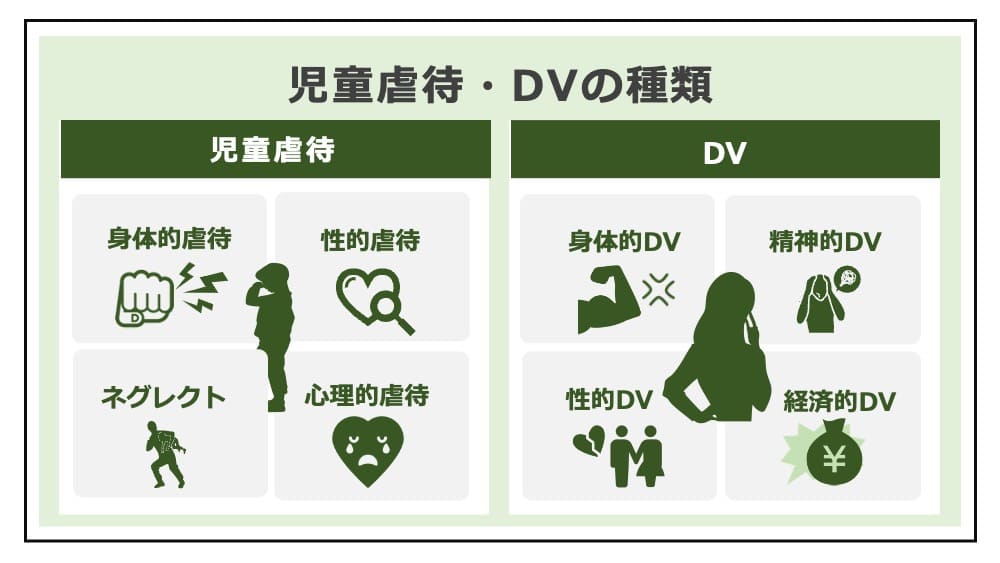

虐待は、子供を身体的または精神的に過酷な扱いをすることです。児童虐待防止法は、殴る・蹴るといった身体的虐待だけでなく、性的虐待、ネグレクト(育児放棄)、心理的虐待もまた「虐待」であると定義しており、いずれも親権喪失の理由となり得ます。

悪意の遺棄とは、正当な理由がないのに、親権者の義務とされる子供の監護・養育を怠ることです。

親権の行使が著しく困難又は不適当であること

「親権行使が著しく困難」とは、精神的または身体的な故障などによって、適切な親権の行使が不可能であるか、またはこれに近い状態のことです。例えば、親権者が重病で障害があったり、アルコール依存症や薬物中毒であったりする場合が典型例です(なお、子供の利益を守るため、親権者に非がなくても該当します)。

「親権行使が著しく不適当である」とは、虐待したり、養育に必要な措置をほとんど行わなかったりなど、親権の行使方法が適切さを欠く場合や、父または母に親権を行使させることが子供の健全な成長発達のために著しく不適当な場合をいいます。

重要なポイントは、「著しく」という厳格な要件がある点です。親権停止は「親権の行使が困難又は不適当であること」という要件であるのに比べ、親権喪失はその程度が著しいことが必要です。「困難又は不適当」でも、その程度が著しくはないケースは、2年以内の期限付きで親権を制限する「親権停止」を活用すべきと考えられ、「親権喪失」の要件を満たすのは相当重度のケースに限ることとされるからです。

子の利益を著しく害するとき

虐待や悪意の遺棄があったり、親権の行使が著しく困難又は不適当であるとき、子供の利益が害されることは明らかです。これに加え、実際に子供の成長に与える影響や子供本人の意思などを総合的に考慮して判断されます。

2年以内にその原因が消滅する見込みがないとき

前述の通り、2年以内に親権喪失の原因が消滅するときは、期限を区切って親権を制限する「親権停止」を活用すべきであり、完全に親権をなくす「親権喪失」の審判を下すのは行き過ぎであると考えることができます。

そのため、親権喪失の原因があっても、それが2年以内に消滅する見込みがあるなら親権喪失の審判は認められないこととなっています。

親権喪失を活用すべき事例

親権喪失の審判が下された具体的な事例について、裁判例を交えて紹介します。

親権者による虐待やネグレクトの事例

親が日常的に子供に暴力を振るうケースでは、虐待を理由に親権喪失の審判が下される可能性があります。虐待を認めてもらうには、診断書や写真・動画、目撃証言などといった証拠の準備が欠かせません。

児童相談所長が、親権者である実母と養父の親権の喪失を求めた事案。

親権者による身体的暴力があり、子供の親権者に対する拒否感情に照らすと、引き渡すことは子の福祉を害すると判断されました。

また、親権者らは児相から虐待と言われたことに強く反発して抵抗することに終始し、未成年者の監護養育や施設の早期退所の必要性などに配慮する姿勢が伺われないことなども考慮して、親権を喪失させるのが相当であると判断しました。

親権者が子供に対して、親権を濫用し、日常的な身体的虐待、性的虐待を加え、その福祉を著しく損なったとして、親権喪失を認めた事案。

態度が気に食わないとして、手拳でその顔面や頭部を数回殴打したり、包丁で左鼠蹊部を1回突き刺したりして、全治2週間の傷害を負わせたことなどが認定されました。

親権の行使が著しく不適当とされた事例

子供を頻繁に家に置き去りにするなど、長期的に育児放棄されたケースでも、親権喪失の審判が下される可能性があります。

親の行動に問題があるとき、子供の成長に深刻な悪影響となる可能性があり、親権を剥奪してでも保護すべき理由となります。

児童相談所長が、子供の親権者に対する親権喪失の審判を求めた事案で、申立てを却下した原審を取り消し、親権喪失を認めました。

親権者が飲酒や暴力をやめられず、窃盗でも逮捕勾留されるなどの問題があったことから、出生以来ほとんどの期間を乳児院や児童養護施設で過ごし、同居期間はわずか約1年7ヶ月に過ぎませんでした。これらのことから親権者の責任が果たされず、「親権の行使の方法において適切を欠く程度が著しく高く、その親権を行使させると、子の健全な成育のために著しく不適当である」と判断しました。

「連れ去り別居」の解説

親権喪失と親権停止の違い

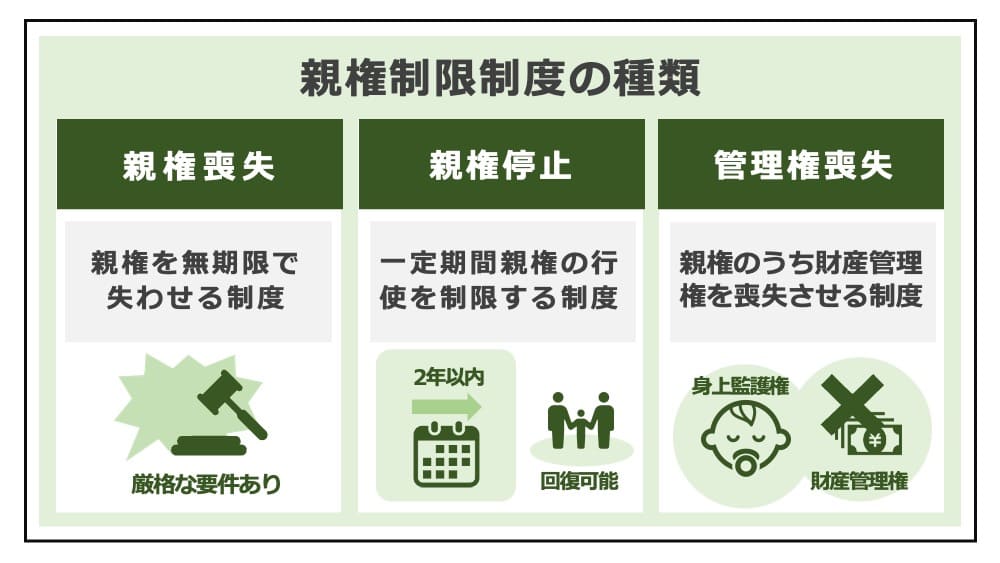

親権の不適切な行使への対策には、親権喪失と親権停止があります。

親権停止は、平成23年(2011年)の民法改正で導入された制度で、親権を完全に失わせる「親権喪失」に至らずに解決すべく、2年以内の期限を区切って親権を停止させる手続きです。その分、親権喪失よりも要件が緩和され、認められやすくなっています。

親権喪失が強力である分、家庭裁判所も利用に消極的となり、親子関係が再構築できる可能性あるケースだと使いづらいという批判がありました。一方で、虐待のように緊急性の高いケースで、手続きを躊躇したり放置したりすれば、手遅れになるおそれもあります。

このような問題を解消するため、より使いやすい制度として新設されたのが親権停止であり、現在は、親権喪失よりも多くの件数が申し立てられています。

「親権停止」の解説

親権喪失を申し立てる手続き

次に、親権喪失を申し立てる手続きについて、具体的に解説します。

親権喪失を申し立てるには、家庭裁判所の審判手続きを行う必要があります。申立権者や必要書類、要件などを理解しておいてください。親権喪失をさせるべき重大なケースでは、速やかに手続きを進めるため、弁護士のサポートを受けるのがお勧めです。

親権喪失の審判の申立権者

親権喪失の申立てをすることができるのは、次の者です。

- 子供自身

- 親族

- 未成年後見人

- 未成年後見監督人

- 検察官

- 児童相談所長

子供自身が親権喪失の申立をするには「意思能力」が必要です。家庭裁判所の実務では、15歳以上の子には意思能力が認められ、15歳未満であっても、その事案ごとに「子供が親権喪失の必要性について判断できるか」を個別に検討します。児童福祉法33条の7によって児童相談所長も、申立てを行うことができます。

親権喪失の申立ての必要書類

親権喪失の審判を申し立てる際には、以下の書類が必要となります。

- 申立書

- 子供と親権者の戸籍謄本(全部事項証明書)

- 子供との関係を疎明する資料

- 親族の場合、戸籍謄本(全部事項証明書)

- 児童相談所長の場合、在職証明書

- 未成年後見人、未成年後見監督人の場合、登記事項証明書

- 申立ての理由を疎明する資料

親権者の虐待の証拠(診断書、写真、警察や児相への通報記録など)、育児放棄の証拠(学校の記録や日記など)、その他の不適切な親権行使を示す証拠(目撃者の証言、録音など)。

申立書には、親権喪失を求める理由を具体的かつ詳細に記載して、証拠と一緒に提出することが重要です。親権喪失の申立てでは「子の福祉(利益)」を最優先に考え、十分な証拠を準備しておくことが求められます。

親権喪失の申立ての費用

親権喪失の申し立てには、以下の費用がかかります。

- 申立手数料(収入印紙代)

申立時に、家庭裁判所に対し、子供1人につき800円の申立手数料を納付します。 - 郵便切手代

家庭裁判所との連絡に要する郵便切手を予納します。約1,000円〜2,000円のことが多いですが、裁判所によって異なることがあるので事前に確認しましょう。 - 弁護士費用

親権喪失を弁護士に依頼する場合は、相談料や弁護士費用がかかります。弁護士費用は、事案の複雑さや業務量によっても変わりますが、親権喪失の審判の場合、80万円〜100万円程度が相場の目安です。

親権喪失を申し立てざるを得ない重大かつ緊急なケースは、相手(親権者)との争いが激化することが予想されるため、早めに弁護士に相談しておくのが賢明です。

「離婚に強い弁護士とは?」の解説

親権喪失の申し立てから審判までの流れ

親権喪失の審判は、申立権者が管轄裁判所に、申立書を提出することで開始されます。申し立てから審判に至るまでの具体的な流れについて解説します。

親権喪失は、手遅れにならないよう対処することが大切です。虐待は、子供の一生に影響を及ぼす深刻な問題です。身体的虐待の傷が消えないだけでなく、性的虐待や心理的虐待は心に傷を残し、人格形成に影響して人間関係がうまく築けなくなったり、PTSD(心的外傷後ストレス障害)になったりすることもあります。

親権喪失の審判の申立て

親権喪失の審判の申立ては、子供の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。これは、親権喪失の手続きが、子供の利益を確保するためのものだからです。

申立ての相手方は、虐待やネグレクトを行う親権者です。精神疾患のように必ずしも落ち度のない理由でも、子供の利益を害するなら親権喪失の審判を申し立てることが可能です。離婚前など父母が共同で親権を行使するとき、一方のみに喪失の原因があるならいずれかのみを相手方とすることもできます。

保全処分の申立て

親権喪失は、虐待やネグレクトなど緊急性の高い事案に対処する手段なので、子供を守るための保全の手続きを並行して行う場合が多いです。保全処分は、親権喪失の審判を待っては手遅れになるおそれがあるケースで活用されます。

親権喪失の審判と共に保全処分を申し立てることで、審判前に、親権者の職務の執行を停止し、またはその職務代行者を選任することができます。

家庭裁判所の審理

申立てを受けた家庭裁判所は、親権を喪失させるべきかどうかについて審理を行います。審問期日が開かれ、裁判官が、申立人や親権者を聴取して、申立ての理由や養育環境、親権行使の態様などについて把握します。多くのケースでは、家庭裁判所調査官により子供の状況が調査されます。

なお、子供が15歳以上の場合には、子供の意見を必ず聴取する必要があるものとされています(家事事件手続法169条)。

審判

親権喪失の手続きでは、親権を喪失させる審判、または、申立てを却下する審判が下ります。親権喪失の審判がされた場合、子供の戸籍に記載されます。

親権喪失の審判は、申立人、利害関係人、親権者と子供に対し、裁判所が相当と認める方法で告知されます。子供の年齢や発達の程度を考慮し、告知することが子供の利益を害するときは、子供には審判内容を告知しないことがあります。

親権喪失の審判が下った場合、審判の告知を受けてから2週間以内に高等裁判所に即時抗告をすることで不服を申し立てることができます。即時抗告されることなく2週間が経過すると、審判が確定します。

「親権制限制度」の解説

親権喪失の影響とその後にすべき対応

次に、親権喪失の審判が確定したらどうなるか、その後の子供の養育について解説します。親権は、必ずしも永遠に奪われるとは限らず、原因が消滅すれば、親権を取り戻す方法もあります。

親権を行使できなくなる

親権喪失の審判が確定すると、親権者が子供に有していた親権は消滅します。身上監護権・財産管理権利が失われるので、一緒に住んだり、子供の財産を管理したりすることはできなくなります。親権者として、契約や法的手続きを代理する権限も剥奪されます。

ただし、親権喪失となっても親子関係がなくなるわけではなく、あくまで親権が行使できなくなるだけです。そのため、親子であることで生じる相続権、親族の相互扶助義務などは残ります。扶養義務がなくならないため、養育費も支払い続ける必要があります。

子供の監護養育は他方の親権者や未成年後見人が行う

親権が喪失されたとき、共同親権者の一方が親権喪失の審判を受けたなら、他方の親が単独で親権を行使することとなります。

これに対して、共同親権者であった父母双方の親権が消滅したときや、単独親権者の親権が喪失したときは、親権者が不在となるため、未成年後見の手続きが開始されます(民法838条1項)。未成年後見人は、家庭裁判所が祖父母や弁護士、司法書士などから、未成年の生活状況、財産状況などを考慮して選任します。親権を喪失した親は、未成年後見人になることも、指定することもできません。

なお、児童相談所に一時保護されたときは、親権喪失によって親権者が不在となったとき、未成年後見人の選任までの間は、児童相談所長が親権を行使します(児童福祉法33条の2)。

審判を取消して親権を取り戻す方法

親権喪失の審判が確定した後でも、その原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人またはその親族の請求によって、審判を取り消すことができます(民法836条)。

民法836条(親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し)

第834条本文、第834条の2第1項又は前条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、それぞれ親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判を取り消すことができる。

民法(e-Gov法令検索)

したがって、親権喪失の審判を受けてしまった後でも、親権を取り戻したいと考えるなら、審判が認められた理由を分析し、原因を取り除く努力をすべきです。大切なポイントは、親の独りよがりにならないよう、「子の福祉(利益)」を最優先に考えることです。「子供のためを思ってやった」「しつけ目的だ」といった親の気持ちの押し付けは、反論として有効ではありません。

親権喪失の審判を申し立てられた側では、親権を取り戻すためには、自分の非を認めて反省し、将来の改善策を講じることが大切です。

「子供がいる夫婦の離婚」の解説

親権喪失に関するよくある質問

最後に、親権喪失に関するよくある質問に回答しておきます。

親権喪失しても養育費は必要?

親権喪失後も、養育費の支払い義務は残るのが基本です。

親権喪失の審判は、あくまで親権の行使ができなくなるという効果であって、親子の関係がなくなるわけではなく、扶養義務も残るからです。したがって、親権を失った親でも、子供の生活費などを負担する責任があります。

「養育費が支払われないときの対応」の解説

親権喪失したら戸籍はどうなる?

親権喪失の審判が確定すると、その旨が子供の戸籍に記載されます。

親権喪失に関する戸籍の記載は、裁判所書記官が、子供の本籍地の市区町村長に嘱託することで行うので、親権者や子供による届出などは不要です。

親権喪失の期間はどれくらい?

親権喪失には、期間の制限がありません。

親権停止が、2年以内の期限を定めた一時的なものであるのに対して、親権喪失は、原則として永久的に続く措置だからです。したがって、一度親権を喪失してしまうと、その後は、回復することはありません。

ただし、親権を失った原因が解消される場合、本人または親族が家庭裁判所に請求することで審判を取り消し、親権を取り戻すことができます(民法836条)。

親権は放棄できる?

親権は、法律上の権利であると共に義務を含むので、親の都合で勝手に放棄することはできません。

親権を行使できない「やむを得ない事由」があるときは、親権者を辞任することができますが、家庭裁判所の許可を要します(民法837条)。親権を辞任できるやむを得ない理由とは、例えば、犯罪行為による服役、長期の入院といった事情があてはまります。これに対して「育てる自信がない」「子育てが面倒だ」といった理由で親権を辞任することは許されません。

なお、単独親権者が辞任するときは、未成年者後見人の選任が必要です。

まとめ

今回は、親権喪失制度について解説しました。

親権喪失は、深刻な児童虐待を防ぐための重要な手続きです。親による虐待や育児放棄など、子供に危害が及ぶおそれのあるケースでは、親権喪失の審判を申し立てることで親の親権を失わせ、子供の養育を他方の親や未成年後見人に委ねることができます。一方で、申し立てられた親権者が争うときも、問題を解消する努力をしておけば、将来に親権を回復できる可能性があります。

いずれの立場からも、親権喪失の手続きには、法律知識の証拠の準備を要するため、専門知識を有する弁護士のサポートを受けるのがお勧めです。

- 親権喪失の審判は、問題ある親権者から親権を完全に失わせる制度

- 虐待や悪意の遺棄があるとき、親権喪失させることで子供を守る必要がある

- 親権喪失を申し立てられた親権者側でも、子供の利益を優先して反論する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

虐待は、子供の心身に悪影響なので、迅速な対応が求められます。虐待の種類を理解し、早めに兆候を察知して法的な対策を講じるのが解決への第一歩です。

子供を虐待から守るためにどのように行動すべきかお悩みの場合は、「虐待」に関する解説を参考にしてください。