生活費が不安で別居に踏み切れない人もいるように、別居中の生活費は、離婚を進める上で大きな懸念材料となります。

相談者

相談者これまで専業主婦で、夫の収入で生活していた

相談者

相談者生活費がなくなると、別居することはできない

夫婦が別居に至った場合、生活費の負担はどうなるのでしょうか。

法的には「婚姻費用」という形で、別居中の生活費を配偶者に請求できます。経済的な理由で離婚をあきらめたり、我慢して同居を続けたりする人もいますが、婚姻費用を受け取ることができれば不安を解消できます。

婚姻費用には食費や住居費、子供の養育費などが含まれ、夫婦それぞれの収入差や子供の年齢・人数に応じて金額が決まります。生活費が不安だからといって同居を続ける状態は、お互いにとって不幸であり、既に破綻しているなら、早く離婚に向けて別居すべきです。

今回は、婚姻費用の基本的な内訳や相場、請求の流れについて、弁護士が解説します。婚姻費用が払われないときの調停や審判のポイントも解説するので、別居中の生活費に悩む方は、ぜひ参考にしてください。

- 別居中の生活費である「婚姻費用」には、算定表に基づいた相場がある

- 婚姻費用を請求して生活費を得れば、速やかに別居して離婚の準備ができる

- 相手が婚姻費用を払ってくれないとき、家庭裁判所に調停を申し立てる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

別居中の生活費(婚姻費用)とは

別居中の生活費について、夫婦である限り、相手に負担を求めることができます。

別居中の生活費の分担として支払う費用を、法的には「婚姻費用」と呼びます。婚姻費用は、配偶者や子供の生活を維持するために必要な費用の分担であり、夫婦のうち収入の多い一方が、収入の少ない他方に対して支払うこととなります。

婚姻費用の法的根拠は、夫婦がたとえ別居中であっても負う、相互扶助義務にあります(民法752条)。婚姻費用には、配偶者の食費や住居費など、生活に必要な費用のほか、子供にかかる教育費、医療費などが含まれ、別居中の生活全般を支える費用と考えられています。

婚姻費用の具体的な内訳

婚姻費用は、婚姻中の夫婦の生活水準を維持するために必要な費用をカバーするもので、内訳には次のものが含まれます。

- 生活費

- 食費、衣料費、日用品の購入費用

- 電気・ガス・水道などの光熱費

- 家庭の維持に必要な雑費

- 住居費

- 家賃や住宅ローンの支払い

- 固定資産税や管理費などの住宅関連費用

- 子供の養育費

- 教育費(学費、教材費、塾代など)

- 医療費(子供の通院費や治療費)

- 習い事の月謝

- 通学のための交通費

- その他の費用

- 交通費(生活に必要な移動費用)

- 交際費や娯楽費(常識的な範囲のものに限る)

特に、婚姻費用の中でも、子供の養育費は重要な位置を占めます。夫婦が別居すると、婚姻期間中は「婚姻費用」を、離婚後は「養育費」を請求します。婚姻費用は、離婚するまでの配偶者と子の生活費であるのに対し、養育費は離婚後の子の生活費であるため、婚姻費用の方が、養育費よりも高額となります。

婚姻費用の計算の基本的な考え方

婚姻費用の金額は、夫婦間の話し合いで決定するのが理想ですが、合意に至らない場合は家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てます。裁判所では「養育費・婚姻費用算定表」を基準に算出するのが実務です。この算定表では、夫婦双方の収入、子供の人数と年齢をもとに、一定の幅のある相場を導き出すことができます。

婚姻費用の考え方は、夫婦の相互扶助義務に従って収入を按分することにあります。調停の申立時は、収入を証明する資料(給与明細、源泉徴収票、確定申告書、課税証明書など)や、生活費の支出を示す資料(レシートや領収書、請求書など)を準備しておきましょう。

「離婚前の別居の注意点」の解説

婚姻費用を請求できる期間はいつからいつまで?

次に、婚姻費用を請求できる期間が、いつからいつまでなのか、解説します。婚姻費用の請求期間は限られているので、早めに対応してください。

別居後すぐに生活費を請求する

別居中の生活費として婚姻費用を請求できるのは、夫婦が別居を開始した時点からです。

多くの家庭は、同居中は夫婦の会計が曖昧であり、互いの生活費を出し合って暮らしていることが多い一方、別居後は収入と支出を各自で分けることが多いからです。

ただし、家庭内別居状態の場合など、既に夫婦の協力関係がなくなっている場合は、同居中であっても婚姻費用を請求すべきケースがあります。

「婚姻費用は同居中でも請求できる」の解説

婚姻費用の終了時期

婚姻費用の支払いが終了するのは、次のいずれかの時点です。

- 別居が終了したとき

夫婦が同居を再開した場合には、婚姻費用の分担義務は終了します。 - 離婚が成立したとき

離婚によって婚姻関係が解消されると、夫婦の相互扶助義務もなくなるので、婚姻費用の支払いも終了します。ただし、子供がいる場合は、離婚後は養育費の支払いが続きます。

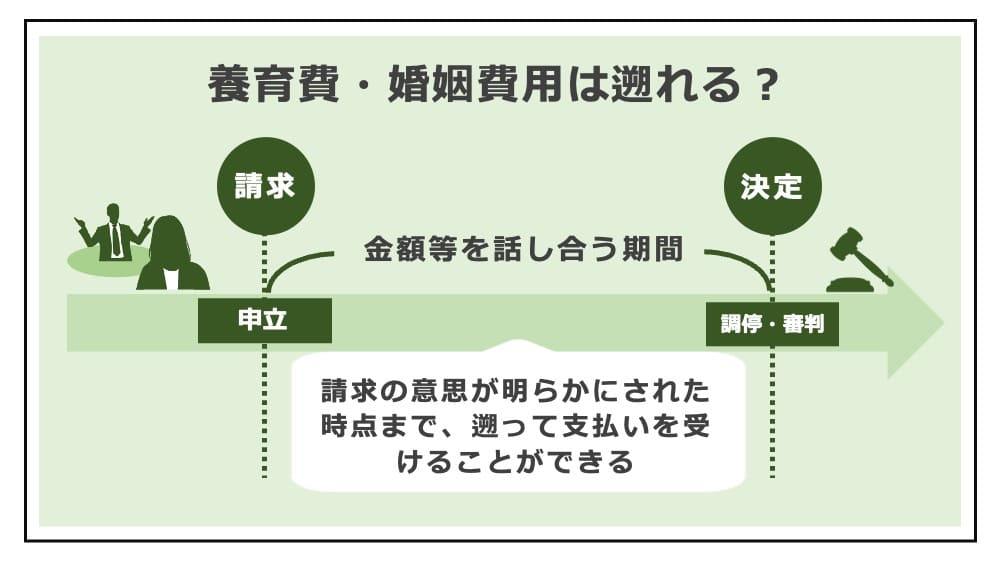

過去に遡って請求できるか

婚姻費用は、原則として「請求時」から支払われます。そのため、請求後に話し合って金額が決まった場合、請求時までは遡って支払われますが、それ以前のものは、たとえ生活費が払われていなくても受け取ることができないのが原則です。婚姻費用は、生活維持のための支援という意味があるため、請求していない過去分までは認められないからです。

したがって、別居が始まったら速やかに婚姻費用を請求すべきです。相手に直接請求しても応じてくれないときは、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停(または審判)を申し立てます。このときも、調停や審判で決まった婚姻費用は、「申立時」まで遡って支払うよう命じられるのが通常です。

別居中の婚姻費用の計算方法と相場

次に、「別居中の生活費がいくらもらえるか」という疑問に回答するために、婚姻費用の計算方法と相場について解説します。

婚姻費用の計算方法

婚姻費用の金額は、夫婦間の話し合いで決めるのが理想ですが、意見がまとまらないときは裁判所の示す「養育費・婚姻費用算定表」を参考にするのが通常です。算定表では、夫婦それぞれの収入や子供の人数・年齢を基準に、婚姻費用について一定の目安を算出することができます。

- 配偶者の収入差

高収入の配偶者が多くの費用を負担する仕組みになっているため、収入差が開いているほど婚姻費用は高額になります。 - 生活水準の維持

夫婦で暮らしていたときの生活水準を極端に下げない額とするよう考慮されます。 - 子供の人数と年齢

子供が多くいて、年齢が高いほど、養育にかかる費用が増えると考えられています。

別居中の婚姻費用の相場

別居中の生活費の相場を知ることは、妥当な婚姻費用を定めるためにも、請求する側、支払う側のいずれにとっても重要です。

支払う側が「婚姻費用をできるだけ少なくしたい」と思うのは当然ですが、請求する側でも、相場を超えてあまりに多額の要求をすれば、対立が深まってしまいます。感情的な反発を招くと、生活費を拒否されるだけでなく、今後の離婚交渉が難航する危険もあります。

子供がいない場合

子供がいない夫婦の婚姻費用は、主に配偶者同士の収入差によって決まります。以下の具体例を参考にしてください。

- 妻:専業主婦、夫:給与所得者(年収800万円)

→12万円〜14万円 - 妻:給与所得者(年収 200万円)、夫:給与所得者(年収600万円)

→6万円〜8万円 - 妻:給与所得者(年収500万円)、夫:給与所得者(年収800万円)

→4万円〜6万円 - 妻・夫共に給与所得者(年収300万円)

→婚姻費用なし

正確な収入を把握するため、源泉徴収票や確定申告書を準備しておきましょう。相手の収入が不明なときは、収入資料の開示を求めてください。

子供が1人の場合

子供がいる場合は、養育費が加算される分だけ婚姻費用は高くなる傾向にあります。例えば、子供が0歳〜14歳の場合には、次の具体例を参考にしてください。

- 妻:専業主婦、夫:給与所得者(年収800万円)

→16万円〜18万円 - 妻:給与所得者(年収 200万円)、夫:給与所得者(年収600万円)

→10万円〜12万円 - 妻:給与所得者(年収500万円)、夫:給与所得者(年収800万円)

→8万円〜10万円 - 妻・夫共に給与所得者(年収300万円)

→2万円〜4万円

子供の年齢によっても算定表が異なるため注意してください。子供が成長すると、妻がパートで就労することもあり、その際は婚姻費用を決め直すこともあります。

子供が2人の場合

子供が2人の場合、養育費が更に増額され、婚姻費用も高く設定されます。例えば、子供2人が0歳〜14歳の場合、具体例は次の通りです。

- 妻:専業主婦、夫:給与所得者(年収800万円)

→18万円〜20万円 - 妻:給与所得者(年収 200万円)、夫:給与所得者(年収600万円)

→12万円〜14万円 - 妻:給与所得者(年収500万円)、夫:給与所得者(年収800万円)

→12万円〜14万円 - 妻・夫共に給与所得者(年収300万円)

→4万円〜6万円

なお、算定表は子供が3人までのものしかないため、子供が4人以上の家庭では、個別に算定する必要があります。

「子供がいる夫婦の離婚」の解説

婚姻費用を増額・減額する考慮要素

上記の相場は、あくまで平均的な生活水準を前提としています。特に、婚姻費用を受け取る側(権利者)では「安すぎる」「生活費が足りない」と不安を感じる人もいるでしょう。

以下の事情があるとき、算定表から算出した婚姻費用を増額したり、減額したりすることがあります。家庭の事情に合わせて、粘り強く交渉すべきです。

専業主婦(主夫)である場合

専業主婦(主夫)の場合、婚姻費用を受け取る側(権利者)の収入を「ゼロ」として計算するので、共働きの場合に比べて別居中の生活費は増額されます。そのため、主に片方の収入で家計を維持していたケースは、婚姻費用の争いが深刻化します。

住居費を考慮する場合

婚姻費用の算定表は、完全に別居して生活することを前提とします。そのため、別居後も、一方の住居費を他方が負担する場合は、その一部を婚姻費用の支払いとして考慮する必要があります。同居していた家のローンの支払いを続けるケースが典型例です。

特別の支出がある場合

特別の支出がある場合には、婚姻費用において考慮することがあります。例えば、次のケースでは、話し合いにより、夫婦が納得して費用負担を決めることも多いです。

- 子供が私立学校を受験する場合

- 継続して習い事に通っていた場合

- 子供が重大な病気や難病、障害を負った場合

子供の事情であれば相手も理解を示し、交渉に応じるケースも珍しくありません。必要性を伝え、あきらめず説得を続けましょう。

別居中の生活費を請求する方法

次に、別居中の生活費を払わない相手に、婚姻費用を請求する方法を解説します。

婚姻費用を請求する際は、まずは話し合いから始め、合意できないときは調停や審判に進みます。合意した内容を証拠に残すため、交渉で解決する場合は合意書を作成して公正証書化しておきましょう。決まった婚姻費用を支払わない相手には、強制執行を申し立てる方法が有効です。

話し合いで請求する

別居したらすぐに、相手に直接、生活費を払うよう請求しましょう。次のケースは、協議で婚姻費用を得られる可能性があります。

- 同居中から一定の生活費を受け取っている場合

- 生活費の管理を任されている場合

- 別居した子供に愛情がある場合

- 相手が復縁を望む場合

話し合いの際は、具体的な生活費の内訳、収支の状況を示すことで、相手の理解を得やすくなります。

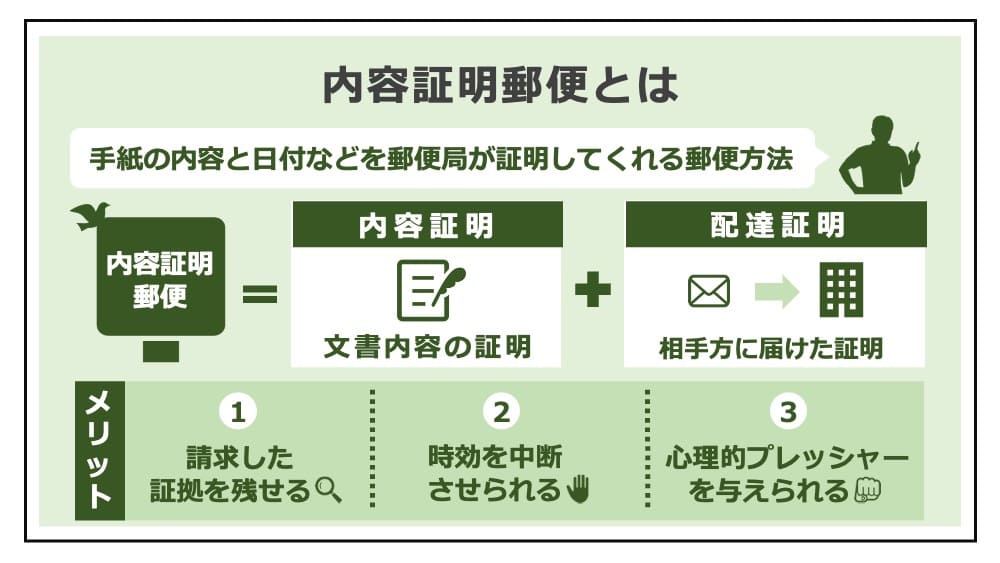

まずはメールやLINE、電話など、日常の連絡方法で請求しますが、相手が支払いを拒否するなら、内容証明で請求書を送付し、請求した事実を証拠に残しましょう。弁護士名義で送付すれば、相手にプレッシャーを与え、支払いが進むこともあります。

合意書を締結して公正証書化する

話し合いで合意が成立するときは、合意内容を書面にして証拠化します。

口約束だと、約束通り払われなかったときに紛争が蒸し返されます。離婚に至る前でも、別居のタイミングで、生活費その他の別居時のルールを定めた合意書を作成する例は少なくありません。別居中の生活費については次の項目を定めてください。

- 別居中の生活費の金額

- 毎月の支払日(支払期限)

- 支払方法(手渡し・口座振込など)

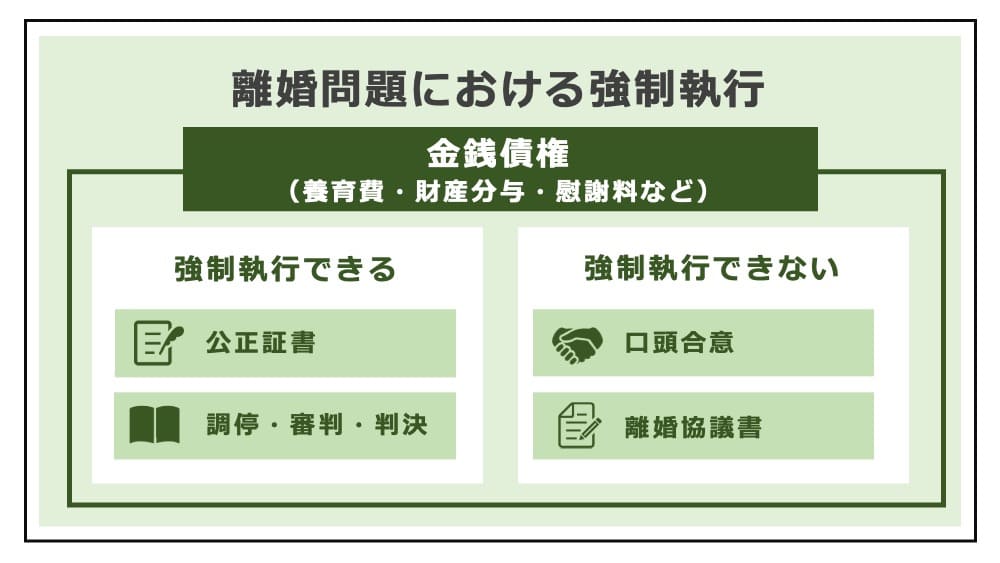

合意書を公正証書にすれば、未払いになったとき、調停や審判を経ることなく強制執行して財産を差し押さえることができます。

「別居の合意書」の解説

婚姻費用分担請求調停を申し立てる

相手が婚姻費用の支払いを拒否し、話し合いに応じないときは、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てます。申立時の必要書類として、収入を証明する資料は必ず提出しましょう。

調停では、調停委員が夫婦双方の主張を聞き、調整をしてくれます。調停委員も「養育費・婚姻費用算定表」を基本に判断するので、相手が独自の主張に固執するときは、説得してもらうことが期待できます。ただし、調停には強制力がないため、相手が合意しなければ不成立で終了します。

「調停委員を味方につけるには?」の解説

審判手続きに移行する

調停が不成立となった場合には、審判に移行します。審判では、裁判官が証拠や主張を基に、婚姻費用の金額や支払い方法を決定します。夫婦の合意がなくても結論が出るため、調停よりも強制力のある制度です。

即時抗告する

審判に納得できない場合、審判書を受け取った日の翌日から2週間以内に即時抗告を申し立てることができます。ただし、同じ主張を繰り返しても結果は変わらない可能性が高いため、新たな主張や証拠の準備をすべきです。

強制執行を申し立てる

相手が婚姻費用の支払いを怠る場合は、強制執行を申し立てます。裁判所に申し立てることで、相手の給与や銀行口座などの財産を差し押さえ、そこから未払いの婚姻費用を回収することができます。

強制執行の申し立てには、支払い義務を認めた公正証書、調停調書、審判書などの債務名義が必要です。

なお、強制執行を行うには、相手の財産状況を把握する必要があります。勤務先や銀行口座を事前に知っておくことで、未払いを許さず回収することができます。

別居中の生活費を請求する際の注意点

次に、別居中の生活費の請求について、注意すべきポイントを解説します。

婚姻費用は一度決めても変更できる

婚姻費用は、一度決定した金額でも、状況の変化によって見直しが可能です。ただし、一方的に変更できるわけではなく、協議や調停によって決め直す必要があります。例えば、子供の成長によって教育費や生活費が増加した場合や、いずれかの配偶者の年収が大幅に増減した場合、婚姻費用の変更が認められる可能性があります。

この場合も夫婦間で話し合いをし、合意に至らないときは調停を申し立てることが必要です。再度、裁判所に適正額を判断してもらい、現状に合った婚姻費用に設定し直すことができます。

「調停成立後の再申し立ては可能?」の解説

支払いを拒否されたら弁護士に相談する

相手が婚姻費用の支払いを拒否した場合は、弁護士に相談することが有効です。弁護士を早めに依頼することのメリットは、次の通りです。

- 迅速に対応できる

弁護士に依頼することで、家庭裁判所での婚姻費用分担請求調停を速やかに進められます。専門知識を活かし、必要な書面や証拠を準備することでスムーズに進められます。 - 家庭裁判所の手続きを熟知している

離婚問題を多く扱う弁護士は、家庭裁判所の手続きに慣れており、調停委員への主張の伝え方や有利な証拠の出し方について助言を受けることができます。 - 離婚問題も一括して解決できる

別居の不安は、その後の離婚の不安に密接に関連します。特に、別居の理由が相手のDVやモラハラにあるとき、離婚や慰謝料の請求と合わせて解決すべきです。

離婚問題に精通した弁護士に依頼すれば、相手との交渉や調停など、全てのプロセスにおいて、疑問に思ったことをすぐに聞いて、不安を解消することができます。

「離婚に強い弁護士とは?」の解説

別居中の婚姻費用を請求できないケースと対処法

次に、婚姻費用を請求できないケースと対処法について解説します。

別居中の生活費である婚姻費用は、生活を支える非常に重要なものですが、残念ながら、請求できないケースもあります。とはいえ、婚姻費用が請求できなくても別居をあきらめるべきではなく、適切な対処法を講じることで別居生活の安定を図ることが可能です。

不貞行為が原因で別居した場合

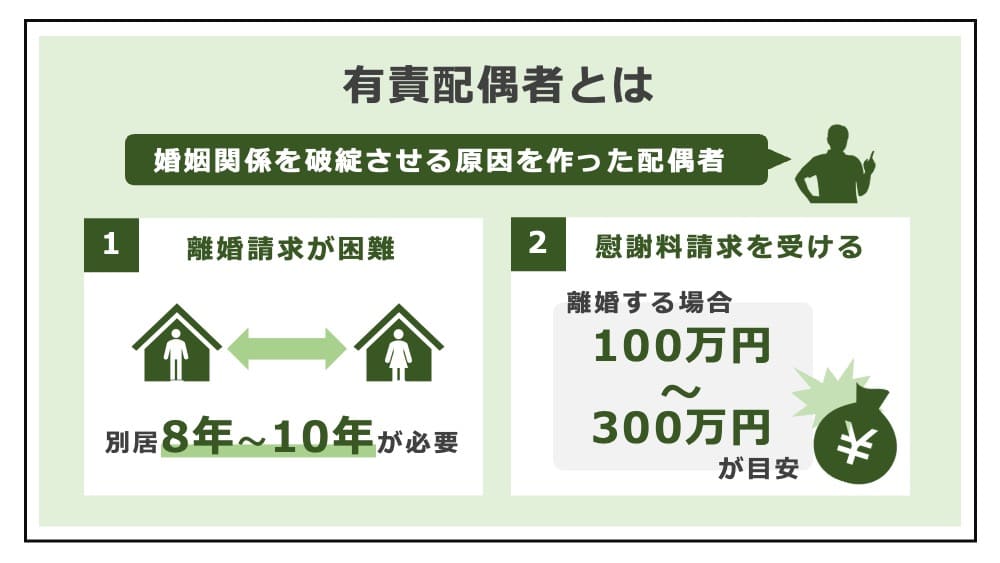

有責配偶者とは、婚姻関係を破綻させる原因を作った側のことを指し、不貞行為が原因で別居に至ったケースなどが典型例です。

以下の通り、あなたが有責配偶者に該当すると、婚姻費用を請求できない可能性があります。

婚姻費用を請求する側が有責配偶者の場合

婚姻費用を請求する側が有責配偶者だと、自ら婚姻関係の破綻を招いたにもかかわらず別居後の生活費を請求することは信義に反するため、婚姻費用の一部または全部の請求が制限されることがあります。

ただし、子供とは関係ないことなので、不貞行為があったとしても養育費分の請求をすることは可能です。

婚姻費用を支払う側が有責配偶者の場合

逆に、婚姻費用を支払う側が有責配偶者だったとしても、婚姻費用が増額されるわけではありません。そのため、相手に不貞やDVがあって別居しても、それだけで婚姻費用を増額できるわけではなく、離婚の責任が相手にあると考えるときは、慰謝料請求をすることで不足分を補うのが適切です。

「有責配偶者でも離婚したいとき」の解説

生活費がなくて別居できない場合

別居時は生活費の不安が大きいでしょうが、相手にDVやモラハラがあるなど、速やかに別居すべきケースでは「お金がないから」といって同居を続けるべきではありません。

同居を続けると、夫婦関係が破綻したとみなされず、その間に他の異性と肉体関係を持つと「不貞」の責任が生じる危険もあります。我慢して同居を続けるのは精神的ストレスも大きく、一緒に暮らす子供にも悪影響です。

相手がモラハラ気質だと、「勝手に出ていくなら生活費は払わない」と言われる未来が容易に想像できるでしょう。しかし、DV・モラハラ被害に遭ったときの別居に、相手の同意は不要です。ひとまず速やかに別居し、婚姻費用を請求するのが最善の方法です。

別居するお金がすぐに用意できない場合、次の対処法を検討してください。

実家に身を寄せる

実家が近場にあるなら、ひとまず実家に避難しましょう。

実家に戻ることで生活費を大幅に抑えながら、離婚に向けて安定した生活基盤を確保することができます。日中に仕事があるとき、両親に子供の面倒を見てもらうことも可能です。実家が遠方であったり、通勤や通学の都合上、移動が難しかったりするときは、次の手段を考えましょう。

ウィークリーマンションを利用する

一時的な別居を検討している場合は、ウィークリーやマンスリーのマンションを利用して支払いを抑えるのも選択肢の一つです。短期間の賃貸借や家具付きのマンションにすれば、敷金や礼金をはじめとした初期費用を節約できる点もメリットです。

婚姻費用の分担の保全処分を申し立てる

婚姻費用の分担の保全処分を申し立てることで、通常の調停や審判の手続きよりも迅速に、別居中の生活費を得ることができます。

緊急性のあるケースで、調停または審判と同時に申し立てて「仮払い」を求めるための制度であり、調停を待っていては生活が困窮してしまうケースで活用することができます。

公的な支援を活用する

ひとり親支援制度は、離婚後の母子家庭(父子家庭)の支援ですが、一定の要件を満たすことで別居中でも利用可能なことがあります。児童手当は父母のいずれか収入の高い方に支給されますが、別居後は、児童と同居する親が受け取ることができます。

「勝手に別居すると不利?」の解説

別居と生活費に関するよくある質問

最後に、別居と生活費、婚姻費用について、よくある質問に回答しておきます。

別居中の生活費は共働きでももらえる?

専業主婦(主夫)は、婚姻費用を受け取る必要性が高いですが、共働きであっても、収入差があれば生活費の分担を請求できます。このとき、収入が多い配偶者が、収入の少ない配偶者に、算定表の定める一定額を支払います。

また、権利者側の方が収入が多いときも、子供を連れて別居した場合は、子供の生活費を考慮して一定の婚姻費用を受け取ることができます。

「共働き夫婦の財産分与」の解説

離婚調停中でも生活費の請求はできる?

離婚調停中でも、生活費(婚姻費用)の請求は可能です。

確かに、離婚を前提として進んでいると、「離婚する予定の人に生活費を渡したくない」と考える人もいます。しかし、調停中とはいえ、離婚が成立するまでは婚姻関係は継続しているので、調停成立までの間は婚姻費用を請求する権利があります。

実家に別居しても婚姻費用は請求できる?

実家に別居している場合でも婚姻費用を請求できます。

相手が実家に帰ると、「実家でお金もかからないだろうから生活費は入れたくない」という気持ちは理解できます。しかし、生活費は、住まいにかかる費用(住居費)以外にもかかるので、実家だからといって婚姻費用を払わなくてよい理由にはなりません。

ただし、実家にいることで生活費が大幅に軽減される場合、その分婚姻費用が減額される可能性があります。

まとめ

今回は、別居中の生活費である婚姻費用の請求について解説しました。

婚姻費用は、別居中の夫婦がそれぞれの生活や子供の養育を支える重要な金銭です。婚姻費用には、算定表による一定の相場があり、夫婦の収入と子供の人数・年齢によって目安があります。

夫婦間の話し合いから始まり、調停や審判、相手が払わない場合は強制執行といった段階を経て解決を図りますが、生活に困らないよう、別居したら速やかに請求すべきです。生活実態に合わせて決める必要があるので、しばしば夫婦間の争いの火種となりますが、支払われないときは法的措置を講じる必要があります。特に、DVやモラハラがあるなど、自身では婚姻費用の請求が困難な方は、弁護士のサポートを受けるのがおすすめです。

- 別居中の生活費である「婚姻費用」には、算定表に基づいた相場がある

- 婚姻費用を請求して生活費を得れば、速やかに別居して離婚の準備ができる

- 相手が婚姻費用を払ってくれないとき、家庭裁判所に調停を申し立てる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

養育費や婚姻費用は、家族の生活を支えるための重要な金銭です。請求の手続きや適正額の計算方法を理解することが解決のポイントとなります。

別居中の生活費や子供の養育費について、どのように請求すべきかお悩みの場合、「養育費・婚姻費用」に関する解説を参考にしてください。