離婚裁判(離婚訴訟)は、相手が来なくても進みます。相手が来ない裁判は、原告の主張立証のみで進むため、欠席判決によって原告の言い分が認められる可能性が高まります。

ただし、しっかりと対応しないと、思ったより長期化するおそれもあるので注意が必要です。答弁書を提出すれば、初回期日の欠席は許されますし、被告が途中から出廷した場合、そこまでの原告の主張立証がやり直しになり、時間と労力が無駄になるおそれもあります。裁判手続きは、1回の期日ごとに片方ずつ主張立証をして、通常は月に1回ペースで進むため、長いときは年単位で時間がかかることもあります。

今回は、相手が出廷しない離婚裁判の流れや、欠席裁判で判決が出たとき、強制執行などその後の流れついて、弁護士が解説します。「離婚に応じない相手が裁判に来ないのではないか?」と懸念する方は、ぜひ参考にしてください。

- 離婚裁判で相手が来ない場合も、審理を進め離婚を成立させることが可能

- 欠席する相手の協力は見込めないので、強制執行を見据えて対応する

- 離婚裁判に相手が出廷しなくても、主張と立証を尽くす対応には変わりない

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

離婚裁判は相手が来ない場合も進行する

離婚裁判(離婚訴訟)は、相手(被告)が来ない場合でも手続きは進められます。

裁判を提起する方を「原告」、起こされる側を「被告」と呼びますが、被告の出席は裁判をするのに必須ではなく、「被告が出廷してこないから離婚できない」というわけではありません。

離婚裁判が提起されると、原告のみの予定を考慮し、家庭裁判所が約1ヶ月後程度を目安に期日を指定します。決められた期日は被告に通知されますが、被告となる配偶者やその代理人弁護士の都合は考慮されません。裁判期日は平日なので、指定を受けた段階では他に予定があり、都合が付かない人も多いことでしょう。

被告は、初回期日に出廷しなくても、答弁書を提出すれば「擬制陳述」となり、書面の通りに陳述したとみなされる扱いとなり、争う意思があると判断されます。ただ、この擬制陳述も、2回目以降の欠席には適用されません。

2回目以降は、次回期日の調整をし、おおよそ1ヶ月ごとに審理が進みます。1回の審理では片方の主張立証を扱うことが多く、交互に進む分だけ時間を要します。統計によると、離婚裁判の平均審理期間は15.3ヶ月となっており、年単位の期間がかかります(裁判所HP:「人事訴訟事件の概況 - 令和5年1月〜12月」)

「離婚までの流れ」の解説

なぜ離婚裁判に相手が来ないのか?

では、なぜ離婚裁判にもなって「相手が来ない」ということがあるのでしょうか。

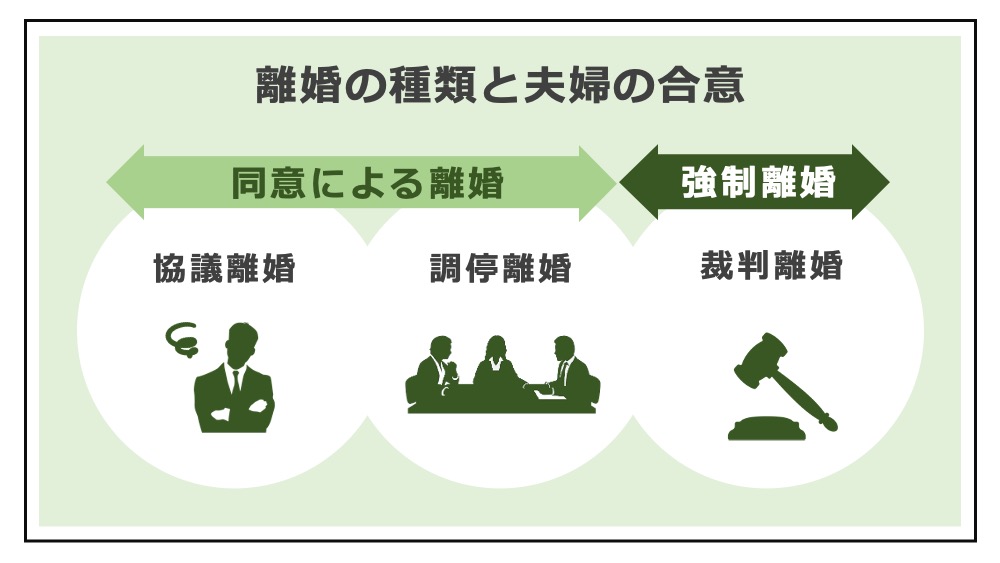

離婚は、まずは話し合いから始まり、決裂すると調停、訴訟という順に進みます。協議や調停が、同意による離婚を意味し、夫婦の合意なしには離婚が成立しないのに対して、離婚裁判(離婚訴訟)に勝てば、判決によって強制的に離婚をすることができます。

したがって、離婚裁判に敗訴すると、「自分の意思に反して離婚させられる」「慰謝料の支払いを命じられる」といった大きなデメリットを被ります。にもかかわらず、被告側で裁判に出廷しようとしない人がいるのには、以下のような理由があります。

裁判に不安や恐怖を感じている

第一に、裁判に不安や恐怖を感じているケースです。

出廷しないことに悪意はなく、ただ裁判に漠然とした不安や恐怖を抱いていたり、「弁護士費用が払えない」「遠方で出廷できない」といった経済的な問題があったりする場合です。離婚の協議や調停までは弁護士なしで自分で進めていた人によくある例です。法律の知識が乏しく、出廷しないと自分に不利益があることすら理解していない人もいます。

この場合、きちんと相手にリスクを伝え、裁判への対応を求めるのがよいでしょう。

意図的に無視している

次に、意図的に出廷しないことで裁判の進行を妨害しようとするケースです。

裁判所の連絡を意図的に無視する人の中には、あなたに嫌がらせをしたり、引き伸ばしたりすることが目的の人もいます。「どうせ離婚が認められるのだとしても、裁判に対応しないことで先延ばししよう」という意図で、精神的なストレスを与えようとするケースです。

ただ、離婚裁判(離婚訴訟)では、被告が出廷しなければ「争う意思がない」と判断され、原告の主張を認める方向で進むのが一般的です。そのため、このような意図が実現することはなく、結果として、被告がしっかりと争う場合よりも離婚を早める結果となります。

「離婚成立に必要な別居期間」の解説

住所不明になっている

最後に、住所不明であるなど、裁判所からの送達がうまくいかないケースです。

相手が、住民票上の住所を変更せずに引っ越してしまうなど、住所が分からないと、裁判に必要な書類を送達できません。特に、DVやモラハラから逃げるために、別居先を知らせずに転居してしまったケースでよく起こる問題です。

相手の所在が不明な場合、最終的には、公示送達を利用して裁判手続きを進めることができます。公示送達は、裁判所の掲示板に書類を掲示することで、掲示日から2週間が経過した時点で訴状の送達が完了したものとみなされる制度です。

「モラハラやDVから逃げるための別居」の解説

相手が来ない場合の離婚裁判の進め方

離婚裁判(離婚訴訟)は、相手が出廷しなくても進行します。

ただし、被告が欠席した場合の裁判の進め方は、「答弁書」の提出があるかどうかによって変わります。そこで次に、被告から答弁書が提出されたケースと提出されないケースで、離婚裁判の進み方にどのような違いが出るのかを解説します。

答弁書が提出された場合

被告が裁判所に出廷しなくても、答弁書が提出されていれば「擬制陳述」となります。擬制陳述は、前述の通り、訴えを争う意思があることを示し、初回期日に限り、答弁書の通りに陳述したものと裁判所が扱ってくれる手続きです。

この場合には、初回期日では訴状と答弁書の陳述が行われ、次回の日程調整をします。日程調整は、双方の本人または弁護士が出席していれば、それぞれの都合を確認して裁判所が指定するのが通例ですが、被告本人やその弁護士が不在の場合、初回期日と同じく、原告側の都合のみを聞いて決めるしかありません。

原告は、被告が出廷しなくても自身の主張と立証を行います。そして、期日を重ねても最後まで被告が出廷してこないときは、原告の提出した主張書面と証拠をもとに判決を下します。

「離婚調停の答弁書」の解説

答弁書が提出されない場合

被告が答弁書を提出しない場合、期日に出頭しないことは「争う意思がない」と裁判所に判断される可能性があります。その結果、最後まで被告が出廷してこないと、原告の主張に基づいた判決が下される可能性が高くなります。

通常の裁判では、原告の訴えに対して答弁書を出さず、期日にも出廷しなければ、被告は原告の言い分を認めたものとみなされる「擬制自白」が成立します。ただ、離婚裁判(離婚訴訟)では当事者の気持ちが重視されるため、擬制自白は成立しません(人事訴訟法19条1項)。

とはいえ、被告が何も応答をせず、原告が主張と立証をしっかり行えば、原告の主張に沿った判決が下される可能性が高いです。したがって、答弁書を出さずに被告が欠席した離婚裁判でも、原告はしっかりと言い分を主張し、適切な証拠を提出すべきことに変わりはありません。

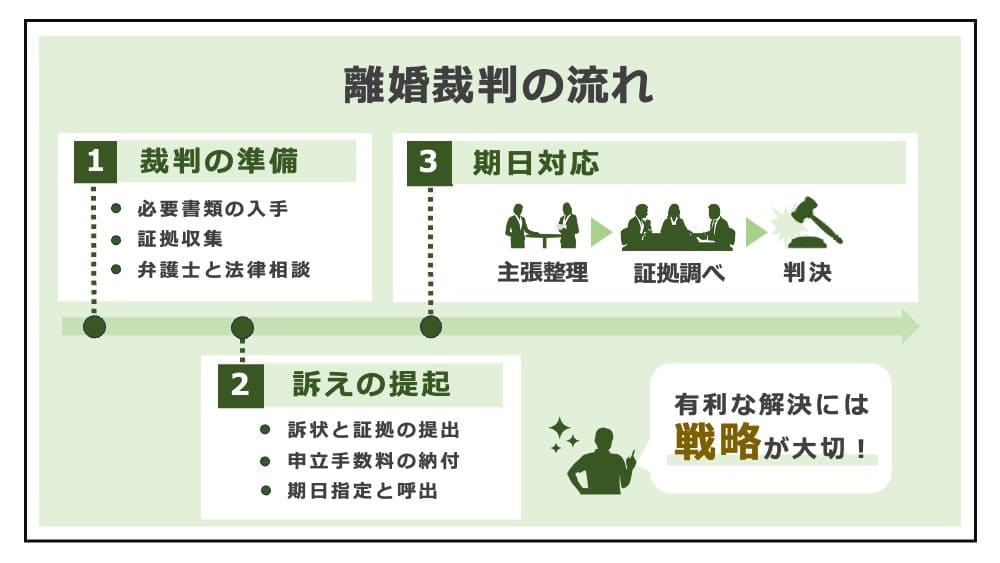

「離婚裁判の流れ」の解説

相手が途中から出廷した場合はどうなる?

相手が途中から裁判所に出廷すると、それまでの手続きが見直される場合があります。

例えば、前述の通り、答弁書を提出した場合は初回期日を欠席できるので、第2回目以降の期日から被告が参加して来れば、被告の言い分を聞きながら離婚裁判(離婚訴訟)の審理が進むこととなります。また、答弁書を提出しない場合も、第1回期日に直ちに判決が下されることはなく、裁判所から出廷を促したり、次回期日を指定して様子を見たりする例も少なくありません。その結果、途中の期日から被告が出廷してくると、そのまま審理が続行される可能性があります。

このように途中から被告が出廷した場合にも、法律上は特にペナルティはありません(事実上、裁判官の心証が悪くなるという可能性はあります)。

離婚裁判を提起された側の対応として、もし欠席するとしても事前に裁判所に連絡をして理由を説明すべきです。

「離婚したくない」など、相手の主張と大きな乖離があっても、欠席をすれば結果的に不利になるおそれがあるため、必ず裁判に出廷し、反論をすべきです。離婚裁判は、裁判官が中立の立場で双方の言い分を聞き、公平に審理しますが、手続きや対応に不安があるときは、離婚問題に精通した弁護士のサポート受けるのがお勧めです。

「離婚に強い弁護士とは?」の解説

離婚裁判に相手が来なくても事実の証明は必要

離婚裁判(離婚訴訟)に相手が出廷するかどうかにかかわらず、裁判所で離婚を認めてもらうには法定離婚事由を証明する必要があります。そのため、相手が来なくても、公平性を保つために、原告側にも証拠による立証が求められます。

法定離婚事由にあたると証明する

相手が裁判所に出廷しなくても、離婚を成立させるには「法定離婚事由に該当すること」を証明しなければなりません(民法770条1項)。法定離婚事由には、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④強度の精神病、⑤婚姻を継続し難い重大な事由の5つがあります。

その中でも、「不貞行為があったかどうか」が夫婦間で争点になるケースが多く、相手が不貞の事実を認めない場合は、証拠によって証明する準備をしなければなりません。また、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかどうかの法的判断が微妙なケースでは、常習的なDVやモラハラ、性格の不一致などを主張する側が、夫婦関係の修復が不能であることを証明するため、できるだけ多くの証拠を積み重ねなければなりません。

「法定離婚事由」の解説

証拠を集める

裁判所の審理では、主張を裏付けるためには証拠が必要となります。

そのため、離婚裁判(離婚訴訟)でも、「離婚したい」という原告の主張を認めてもらうには客観的な証拠を用意しなければならず、このことは、被告が欠席していても同じことです。例えば、不貞行為を証明するための写真や動画、録音、ホテルやレストランの領収書や探偵の報告書、不貞相手とのやり取りといった証拠を逐一収集してください。

DVやモラハラがあった証拠としては、ケガやアザの写真、医師の診断書なども有効です。小さな記録でも、積み重ねて状況証拠にできることもあるので、日々の出来事をメモしたり、日記を書いたりする方法も有効です。

「離婚裁判で証拠がないときの対処法」の解説

相手が出廷しない場合に連絡を取るべき?

次に、離婚裁判(離婚訴訟)に出廷しない相手に、連絡すべきかどうかを解説します。

基本は、連絡する必要はないものの、連絡した方がスムーズなこともあるので、戦略的に判断する必要があります。不明なときは、弁護士のアドバイスを聞きましょう。

法的には連絡を取る義務はない

離婚裁判に来ない相手に、連絡をする法的な義務はありません。裁判手続きは、裁判所が主導して進めるのが原則であり、期日の指定や出頭、書類の送達などは裁判所が行います。本解説の通り、相手が出廷しなくても裁判は進められますが、離婚裁判のように当事者の気持ちが重視される手続きでは、裁判所もできるだけ出廷するよう促してくれます。

「離婚調停に相手が来ない場合」の解説

連絡を取るべきケース

相手が出廷しなくても裁判は進められますが、意向を確認することが裁判を円滑に進める助けになる場合があります。また、子供がいる夫婦は、将来の養育環境について話し合ったり、面会交流のルールを決めたりするため、可能な限り連絡をしておいた方がスムーズです。

例えば、連絡を取るべきケースには、次の場合があります。

- 互いの主張に大きな差はないと考えられるとき

- 離婚後も、子供のことについて継続的な関係性を築く必要があるとき

- 実家に帰っているなど、相手が裁判所からの連絡に気付いていない可能性があるとき

いずれの場合も、離婚裁判にまで発展したケースは、相手が感情的になるケースもあります。直接連絡を取るよりも、弁護士に相談し、弁護士を経由して連絡してもらうのがお勧めです。

「相手が弁護士に依頼したら直接交渉は禁止」の解説

連絡を取らない方が良いケース

離婚裁判では、感情的なやり取りが、新たなトラブルを生むおそれがあります。

DVやモラハラを主張され、相手が住所を知らせずに別居した場合など、無理に連絡を取ろうとすれば二次被害を招いているといった印象を抱かれ、不利な心証を抱かれるおそれがあります。また、意図的な無視であると考えられる場合も、あえて連絡はしない方が無難です。裁判を引き延ばし、離婚を先延ばそうとして連絡を避ける相手には、連絡を試みても有益な話し合いは困難であるばかりか、かえって相手の戦術に振り回されるおそれがあります。

状況を慎重に見極めて対処するには、遅くとも裁判の段階では、弁護士に依頼するのが適切です。

「離婚の弁護士費用の相場」の解説

欠席裁判で判決が出た後の対応

最後に、欠席裁判によって判決が下った際の対応を解説します。

離婚後の生活をスムーズに始めるためにも、判決で認められた金銭請求を実現する方法を理解してください。夫や妻が裁判に出席してこないケースでは、強制執行をしなければ、協力的に金銭を支払ってはもらえないことも珍しくありません。

判決確定までの流れと期間

被告が答弁書を提出せず、裁判にも来ないと、判決が下されます。一方の当事者が欠席したまま下される判決を「欠席裁判」と呼ぶことがあります。この際、基本的には、原告側の主張に沿った判決となることが多いので、離婚を認め、離婚条件として養育費や財産分与、慰謝料といった金銭請求が認容されることとなります。

判決が下されると、裁判所から被告に対し、判決書が送達されます。判決書が送達された翌日から2週間以内に、不服のある場合には控訴することができます。第一審の裁判に全て欠席したとしても、控訴することは自由です(ただし、第一審で全く反論をしなかったことで、控訴審でも事実上、不利な心証を抱かれるおそれがあります)。

2週間の期間を過ぎても控訴しなければ判決が確定し、離婚が成立します。

離婚届を提出する

判決が確定すると、判決書と確定証明書などの書類を揃え、離婚届を役所に提出することで、成立した離婚を戸籍に反映させることができます。この手続きには被告の協力は不要なので、夫や妻が裁判に協力的でなく、離婚に強行に反対していたとしても進めることができます。

強制執行を行う

離婚裁判(離婚訴訟)に相手が来ない場合、その後も連絡が付かず、判決で命じられた金銭も払ってくれないことは少なくありません。

判決で認められた財産分与や養育費、慰謝料については、被告が任意に支払わない場合、強制執行の手続きをする必要があります。判決が確定すれば、裁判所がその金銭請求を認めたことを意味するので、相手の財産を差し押さえて強制的に実現することができるのです。具体的には、相手の給与や預貯金、不動産などの財産に対して差し押さえを行うことが可能です。

「養育費の強制執行」の解説

まとめ

今回は、離婚裁判(離婚訴訟)に相手が来ない場合の対応について解説しました。

離婚裁判に相手が来ないと、離婚したいのに無視されているようでストレスを感じ、「このまま離婚できないのではないか」と不安になる気持ちはよく理解できます。しかし、適切に対応すれば、裁判で離婚を成立させることができます。

相手に対して無理に連絡する必要はなく、答弁書の提出がない場合にも、しっかりと主張立証を行いましょう。むしろ、答弁書も提出せず裁判に応じないことは、訴えに反論する意思がないと評価され、被告側にとって不利に働きます。離婚裁判は、夫婦間の協議や離婚調停に比べて厳正な手続きであり、法律に基づいた対処が欠かせません。不安のあるときは、裁判の段階からでも、弁護士に任せることがよい解決に繋がります。

- 離婚裁判で相手が来ない場合も、審理を進め離婚を成立させることが可能

- 欠席する相手の協力は見込めないので、強制執行を見据えて対応する

- 離婚裁判に相手が出廷しなくても、主張と立証を尽くす対応には変わりない

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

離婚裁判を有利に進めるには、法律知識のほか、不貞やDVを証明するための証拠の収集が欠かせません。

以下の解説を参考に、訴訟に必要な準備や対応のポイントを理解し、戦略を立てる手助けとしてください。