「1日8時間、1週40時間」超える時間外労働を行った場合や、「1週1日または4週4日」の法定休日に労働した場合、更に「午後10時から午前5時まで」の深夜時間帯に労働した場合には、会社は労働者に対して残業代を支払う義務があります。これは、業種や業態、会社の規模を問わず、労働基準法により定められている基本的なルールです。

いわゆる「ブラック企業」と呼ばれる職場では、残業代を請求しても、会社側が様々な理由をつけて支払いを拒むケースも見受けられます。このとき、労働者が適切に反論し、未払い残業代を回収するには、労働法に関する正確な知識が必須となります。

今回は、未払い残業代を請求するにあたり、労働者が知っておくべきポイントについて、弁護士が詳しく解説します。

- 残業代請求では、労働時間や労働条件を証明する証拠がカギとなる

- 残業代請求の時効は原則として3年間なので、早めに対応すること

- 会社が「残業代は不要」と反論した場合、その言い分が正しいか検証すべき

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

残業代の計算方法

未払い残業代を請求するには、まず、自身がいくら請求できるかを正確に把握しておく必要があります。未払い残業代の計算方法は、次の計算式によって算出します。

- 残業代 = 基礎単価(基礎賃金/月平均所定労働時間) × 割増率 × 残業時間

「基礎単価」とは、わかりやすく言うと労働者の時給のことです。ただし、全ての手当が基礎単価に含まれるわけではなく、「時間に対する対価」という性質ではない手当などは「除外賃金」として扱われ、残業代の計算から除外されます。

除外手当となるのは、次の費目です。

- 家族手当

- 通勤手当

- 別居手当

- 子女教育手当

- 住宅手当

- 臨時に支払われた賃金(例:賞与)

- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

- 既に残業代に充当されるもの(例:固定残業代)

これらを除いた月額賃金を元に、月の平均所定労働時間数で割って時給を算出し、更に、割増率と残業時間をかけることで、請求すべき未払い残業代の金額を導くことができます。

残業をする時間帯に応じて、適用される割増率は次のように定められています。

| 労働の種類 | 割増率 | 内容 |

|---|---|---|

| 時間外労働 | 25%(月60時間超は50%) | 法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超える労働 |

| 深夜労働 | 25% | 午後10時〜午前5時の労働 |

| 休日労働 | 35% | 法定休日(1週1日)の労働 |

以上の通り、残業代の計算方法には、労働基準法の定めるルールがあるので、これに従って正確に算出する必要があります。

残業代を請求する方法と具体的な流れ

次に、未払い残業代を請求する方法と具体的な手順について、弁護士に依頼した場合の一般的な流れに沿って解説します。

労働時間の証拠を収集する

まず重要なのは、残業代を請求するための証拠を集めることです。

会社に直接請求を行う前に、労働時間を示す客観的な証拠を準備しておく必要があります。これは、会社が残業代の支払いに応じない場合に、裁判所で未払い残業代を認めてもらうためにも証拠が不可欠となるからです。

残業代の対象となる「労働時間」は、「使用者の指揮命令下に置かれている時間」と定義され、実際の業務遂行時間に限るわけではありません。次のような時間も、使用者の指揮命令下にある限り、「労働時間」に含まれる可能性があります。

- 始業前の準備時間

- 業務終了後の報告や片付けの作業

- 仮眠時間

- 移動時間

- 手待ち時間

- 黙示的に命じられた残業時間

- 研修・教育訓練の時間

これらが労働時間と認められるかは、「使用者の指揮命令下に置かれている」かどうかを基準に、個別に判断されます。

ただし、労使関係において、残業代を証明する証拠は使用者が保管していることが多いので、証拠が手元に十分ない場合は、会社に対して情報開示を求めるべきであり、決してあきらめてはいけません。

「労働時間に含まれるものとは?」の解説

未払い残業代を計算する

収集した証拠に基づき、前章で解説した計算式(基礎単価 × 割増率 × 残業時間)を用いて、未払い残業代を算出します。

残業の種類が複数混在していたり(時間外・深夜・休日労働など)、みなし労働時間制などの特殊な制度が導入されていたりすると、残業代の計算は複雑になります。そのため、実務では専用のExcelシートなどで計算するのが一般的です。

会社に対して残業代を請求する

残業代の金額が確定したら、会社に対して請求します。

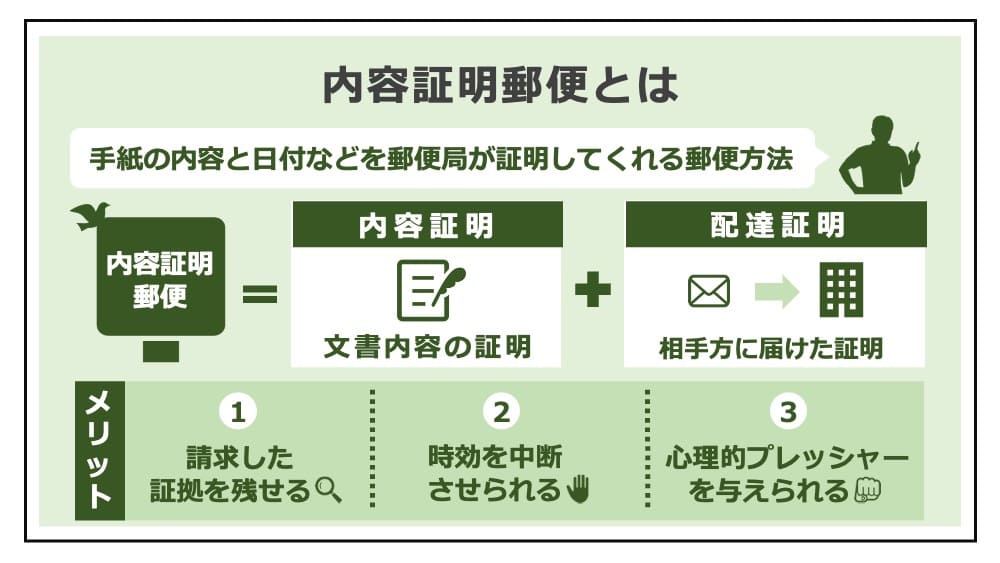

具体的には、内容証明を用いて、請求金額や支払い方法、期限などを記載した通知書を会社に送付します。内容証明は、郵便局が「送付した日時」と「文書の内容」を証拠として保管してくれるため、後の交渉や訴訟で有効な証拠となります。

特に、残業代の時効(3年間)が迫っている場合や、会社の不誠実な交渉態度を証拠に残したい場合には、内容証明を利用することが重要です。

会社が支払いに応じた場合は合意書を取り交わし、書面で約束を残しておきます。約束通りに払わなかったら、すぐに労働審判や訴訟など法的措置に移行できるからです。

労働審判の申立て

会社との交渉で解決に至らない場合は、裁判所に労働審判を申し立てて争う選択肢があります。労働審判は、通常の訴訟よりも短期間(原則3回以内の期日、平均審理期間約70日)での解決を目指す制度で、労働者の負担軽減のために設けられています。

残業代請求について、迅速かつ柔軟な解決を求めるとき、労働審判が適しています。

訴訟の提起

労働審判でも解決できなかった場合は、訴訟提起する方法が有効です。

労働審判の結果に対して、労使いずれかが異議を申し立てた場合には、自動的に訴訟に移行します。また、会社の交渉態度が不誠実で、労働審判での解決が困難であると予想されるときは、当初から訴訟を選択するケースもあります。

残業代請求では、タイムカードや給与明細などの客観的証拠に基づく金銭請求であることから、証拠が整っていれば、訴訟の方が早期解決につながるケースもあります。

強制執行の手続き

最後に、労働審判や訴訟で勝訴したのに、会社が支払いに応じないときは、強制執行(財産の差押え)に進みます。

差押えの対象となるのは、例えば以下のような会社の財産です。

- 会社名義の不動産

- 預貯金口座

- 取引先に対する売掛金などの債権

- 事業用の機器や車両

強制執行により、会社の業務に影響が出る可能性があるため、これを機に支払いに応じる企業も少なくありません。

なお、会社が倒産してしまうときは、「未払賃金立替払制度」を利用することで、一定の範囲で未払い賃金の回収が可能となる場合があります。

「未払賃金立替払制度」の解説

残業代請求するために必要な証拠とは

未払い残業代を請求するには、証拠が非常に重要です。

「法定労働時間を越えて働いていたこと(残業していたこと)」について、労働者側が証明する必要があるので、証拠の有無が請求の成否を大きく左右します。労働審判や訴訟といった法的手続きでも、残業の事実を裏付ける証拠がなければ、裁判所は未払い残業代の請求を認めません。

残業代請求にあたって必要な証拠は、「労働時間を証明する証拠」と「労働条件を証明する証拠」の2つに分けることができます。

労働時間を証明する証拠

まず必要なのは、残業代が発生するほどの時間、実際に労働したことを示す証拠です。

タイムカード

労働時間を証明する最も代表的な証拠が、タイムカードです。紙の打刻式のほか、パソコンやクラウドを利用した電子式のものもあります。

ただし、そもそもタイムカードが導入されていない会社のほか、形式的に決まった時間に打刻するよう指示されていたり勝手に打刻されたりなど、実態とは異なる記録がされている場合、他の証拠も併用する必要があります。

業務日誌・日報・週報など

勤務時間が記載された業務記録があれば、それに基づいて労働時間が証明できます。例えば、業務日誌や日報、週報などがこれに該当します。

会社に提出して承認を受けている場合、会社もまた、その時間の労働を認めていたと評価されやすくなります。

業務報告のメール・チャット

業務の報告や連絡を、メールやLINE、社内チャットなどで行っている場合、それらの送受信履歴も労働時間の裏付けとなります。電話での報告は、通話履歴だけでは「その時間まで働いたこと」の証拠としては不十分なので、他の証拠とあわせて検討する必要があります。

パソコンのログ履歴

業務用PCの起動・終了、ログイン・ログオフの記録は、オフィスワークにおいて「勤務していた時間」の証拠として有効です。特に、事務作業のように「パソコンを起動している時間=仕事をしている時間」といえる場合、そのログ履歴は非常に有効な証拠です。

入退室の記録

社員証やIDカード、セキュリティなどで記録された入退室データも、会社内にいた時間の証明となり、労働時間の証拠として活用できます。これらの記録で、社内にいたことが証明できれば、逆に会社側が、「社内にいたが業務はしていなかった」と反論する必要があります。

会社からの連絡(電話・メール・チャットなど)

業務指示があった時間に対応していた場合、その時間帯は「労働時間」と評価されます。そのため、会社からの連絡(電話・メール・チャットなど)の記録は、少なくともその時間に仕事をしていたことを証明する証拠として役立ちます。

特に、深夜や休日に、業務指示が頻繁に行われていた場合、長時間労働の実態を示す重要な証拠となります。

交通系ICカードの使用履歴

通勤に使用しているICカードの履歴は、出退勤の時間帯を証明する資料となります。

会社の最寄り駅から自宅の最寄り駅まで、毎日ある程度決まった時間帯に移動しているとき、その行き帰りの間は会社で労働をしていると考えられるからです。

同居家族の証言

同居の家族の証言が、その時間まで働いていたことの証拠として活用できます。特に、「今から帰る」などのメールやメッセージの履歴により、家族が日常的に退勤時刻を把握していた場合、証言によって補完することも可能です。

日記・手帳

残業をしていた当時につけていた日記や手帳も、証拠となることがあります。

日記・手帳のように労働者自身が作成した証拠を活用するには、「後から書き加えたのではないか」「捏造ではないか」という反論を受けないよう、継続的、日常的に記録することが重要です。

労働条件を証明する証拠

次に必要なのは、残業代の計算に必要な労働条件を示す資料です。これにより、基礎賃金や割増率の算出が可能になります。

就業規則・賃金規程

残業代の計算方法を知るために、最重要なのが就業規則・賃金規程です。

これら規程類には、残業代の支払い基準や、労働時間制度の内容が記載されています。就業規則は労働者に周知する義務があるので、「見せてもらえない」という対応自体が違法とされる可能性があります。また、就業規則がなくても、法律に基づいて残業代請求は可能です。

なお、就業規則の内容は労働基準法に反することはできず、法違反の部分は無効となります。そのため、就業規則が労働者にとって著しく不利な場合、法違反の検討も必要となります。

雇用契約書・労働条件通知書

会社は、入社時に労働者に対して労働条件を示さなければなりません。

入社時に交付される雇用契約書、労働条件通知書には、個別の労働者ごとに適用される労働条件が記載されており、残業代を計算する際に重要な証拠となります。ただし、個別の労働契約の内容は、就業規則を下回ることはできません。

給与明細

実際に支払われている給与の内訳が記載されている給与明細も、残業代の基礎となる「基礎単価」の計算に不可欠です。支給された手当の種類・金額から、残業代の除外賃金を正確に特定するためにも重要な資料です。

残業代の証拠が不十分な場合でも対応可能

残業代請求に必要な証拠が十分に手元になくても、あきらめてはいけません。

労使関係の多くの証拠は、会社が保管しているのが実情です。そのため、労働者側が残業代請求に必要な証拠を全て揃えることは、難しいケースの方がむしろ多いです。この場合でも、会社に証拠開示を求めたり、概算で残業代を計算したりといった方法で救済を受けることができます。

在職中にできる限り収集する

大切なのは、在職中に収集できる証拠は、可能な限り確保しておくことです。

退職後や休職、欠勤中では、オフィス内にある証拠の入手やシステム上の情報へのアクセスが難しくなってしまうからです。残業代請求を検討し始めた段階で、早めに弁護士へ相談し、証拠収集のアドバイスを受けるのがお勧めです。

会社に証拠の開示を求める

残業代請求の通知を送るとき、会社に対して証拠開示を求めるのが実務の流れです。

会社には、労働時間を把握する義務があり、「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」(いわゆる「法定三帳簿」)を3年間保存しなければなりません。したがって、少なくとも直近3年分の労働時間や労働条件に関する記録は、会社が保有しているはずです。

また、就業規則や賃金規程については、会社が労働者に周知する義務を負っているため、現職の社員であれば閲覧を求める権利があります。

弁護士を通じて通知書を送ることで、会社に対して「証拠を誠実に開示しなければ訴訟に進む」といった圧力をかけることができ、証拠開示を受けやすくなります。

概算で残業代を請求する

会社が証拠の開示を拒否する、あるいは証拠を適切に保存しておらず、正確な残業代が計算できないこともあります。その場合、手元にある資料を元に、可能な限り労働者に有利な計算方法で残業代を概算し、請求するのが実務的な対応です。

例えば、「全期間の証拠はないが、直近1か月分のデータはある」という場合、その1か月分を計算し、過去も同様の働き方が続いていたと仮定して、時効期間分(3年間)を推計して請求する方法で進めます。

この方法によれば、会社が証拠を開示せずに隠している場合でも、概算額よりも実際の金額が低い可能性があるなら、積極的に開示に応じてくれることが期待できます。

証拠保全の申立て

弁護士が通知書による開示要求に応じず、対応が不誠実な場合には、証拠が破棄されたり改ざんされたりするリスクも懸念されます。

この場合、労働審判や訴訟に進む前に、証拠保全の申立てを行うことがあります。証拠保全とは、証拠が失われるおそれがあるとき、裁判所に申し立てて、あらかじめ証拠を確保しておく手続きです。

特に、会社側が重要な記録を隠そうとしているような態度を見せる場合には、弁護士と連携し、早急に証拠保全の手続きを検討することが重要です。

退職後に残業代請求するときの注意点

退職後であっても、未払い残業代を請求することは可能です。

退職から時間が経過すると、「今さら前職と関わりたくない」と考えて請求をためらう方も少なくありません。しかし、残業代請求は、弁護士に依頼することで代わりに手続きを進めることができるので、会社と直接やり取りする必要はありません。

また、既に退職済みであれば、在職中のように職場の人間関係への影響を気にする必要もなく、請求に対する心理的ハードルは下がります。

一方で、退職後に残業代を請求する場合は、時効に注意が必要です。

請求できる期間には制限があるため、早めの対応が重要となります(時効については「残業代請求の時効」参照)。

更に、退職後は、在職中にもまして証拠の収集が難しくなる点にも留意しなければなりません。在職中であれば自由に確認し、コピーすることができたタイムカードや業務記録などの証拠も、退職後に入手するのは相当困難です。

そのため、将来的に残業代請求を検討している場合は、在職中から証拠を集めておくことが非常に重要です。可能な限り、退職前の段階で弁護士に相談し、必要な準備を整えてください。

残業代請求の時効

未払い残業代を請求できる期間には、「時効(消滅時効)」が定められています。

現在の法制度では、残業代請求の時効期間は「3年間」です。この期間は、各残業代の支払日から起算されます。例えば、2025年5月末に支払われるべきであった未払い残業代の時効は、2028年5月末に時効にかかってしまうということです。

このように、未払い残業代は、全額が一括で消滅するのではなく、月ごとに1ヶ月分ずつ順番に時効にかかっていく点に注意が必要です。つまり、時効にかかりそうな未払い残業代があるとき、請求が1ヶ月遅れるごとに、1ヶ月分ずつ、請求可能な額が減っていってしまいます。

2020年4月1日施行の改正民法により、残業代の時効期間は従来の2年間から3年間に延長されました。将来的には、更に5年に延長される可能性があります。

| 対象期間 | 時効期間 |

|---|---|

| ~2020年3月31日までの残業代 | 2年 |

| 2020年4月1日以降の残業代 | 3年 |

時効が迫っている場合には、速やかに請求手続きを開始しなければなりません。

たとえ支払いがすぐに行われなくても、会社に対して請求書を送付することで、法的には「催告」の効果があり、6ヶ月間は時効の進行を止めることが可能です。この6ヶ月の間に労働審判や訴訟などの法的手続きを開始すれば、その間も時効の完成は猶予されます。

請求の際は、「いつ会社に通知が到着したか」を証拠として残すために、必ず内容証明を利用するようにしてください。

「消滅時効」の解説

残業代が請求できないケースとその対処法

未払い残業代は、本来、労働の対価として当然に支払われるべきものであり、法的な要件を満たす限り、請求が可能です。しかし、例外的に、残業代の請求ができないケースがあります。

ただし、重要な点は、残業代が発生しないとされる法律上の厳格な要件を満たす必要があるということです。会社から「残業代は支払わない」という理由を伝えられても、必ずしもその主張が正しいとは限りません。会社の説明だけで請求をあきらめるのではなく、実際に法的要件が整っているかを確認し、必要に応じて請求を検討しましょう。

管理監督者

労働基準法41条2号では、「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)は残業代の支払い対象外とされています。ただし、単に会社が「管理職」として扱っているだけでは足りず、法的な要件を満たさなければ残業代は請求可能です。

管理監督者と認められるための主な要件は、次の通りです。

- 経営者と一体的な立場にある

- 権限・責任を与えられている

- 時間的・場所的な裁量がある

- 相応の待遇を有している

これらの要件を満たさないのに、「役職がある」「肩書が部長以上」などの形式だけで管理職扱いされ、残業代が支払われないケースは「名ばかり管理職」と呼ばれ、違法となります。例えば、役職者なのに一般社員と業務内容が変わらなかったり、給与が同等であったり(または、残業代を含めるとむしろ低い)といったケースは、残業代請求を検討してください。

「管理職の残業代請求」の解説

裁量労働制

裁量労働制とは、業務の性質上、労働時間による管理がなじまない場合に、あらかじめ定めた労働時間を働いたものとみなす制度です。主に「専門業務型」と「企画業務型」がありますが、特に専門業務型が多く使われています。

対象となるのは、学術研究、情報システムの分析・設計や公認会計士、弁護士など、専門業務を生かして働いているため時間による管理になじまない職種です。

ただし、裁量労働制が適用されるには、以下のような厳格な手続きと要件が必要です。

- 就業規則への明記

- 労使協定の締結と労働基準監督署への届出

- 実際に裁量を発揮できる業務内容であること

これらを満たさないのに、「専門職だから」というだけの理由で残業代の支払いを拒絶するのは違法です。裁量労働制が無効ならば、残業代を請求できる可能性があります。

事業場外労働のみなし労働時間制

営業職や出張の多い職種では、労働時間の管理が難しい場合があります。このような業務では「事業場外労働のみなし労働時間制」が適用されることがあります。これは、外勤業務について会社が労働時間を把握できないときに、一定時間労働したものとみなす制度です。

ただし、この制度を有効に利用するにも、以下の要件を満たす必要があります。

- 就業規則に制度の明記がある

- 労働時間の把握が現実に困難であること

- 実際の業務内容とみなし時間に大きな乖離がないこと

そのため、そもそも就業規則に規定がなかったり、業務報告をさせるなど一定の工夫をすれば労働時間の把握ができたり、実際の労働時間と比べて明らかに短すぎるみなし時間であったりといった例は、制度が無効となり、残業代を請求できる可能性があります。

「事業場外労働のみなし労働時間制」の解説

高度プロフェッショナル制

高度プロフェッショナル制度は、労働時間規制を外し、高度な専門性を持つ職種に柔軟な働き方を認める制度であり、働き方改革の一環として導入された労働時間制度です。

ただし、制度の適用には、極めて厳格な要件が課されています。

- 対象業務(資産運用、金融商品開発など)

- 年収が1,075万円以上であること

- 労使委員会の決議と労働者本人の同意

- 年間104日以上の休日確保や健康管理措置の実施

これらの要件を一つでも欠いていれば、制度の適用は無効であり、残業代を請求できる可能性があります。「高プロだから残業代は出ない」と言われた場合は、新しい制度であるがゆえ、特に慎重な検討が必要となります。

固定残業代・固定残業手当

会社によっては、毎月定額の残業代をあらかじめ給与に含めて支払う「固定残業代制」を採用している場合があります。この制度自体は違法ではないものの、以下の2つの要件を満たさない場合、制度自体が無効となり、残業代を請求することができます。

- 残業代として支払う部分が、その他の部分と明確に区別されていること

- 支払った分を超える残業がある場合、その差額を支払うこと

したがって、「固定残業代込み」と言われたが、内訳が不明確で金額が分からない場合、明らかに低額なのに「これで全て」と言われた場合などは、追加の残業代を請求できる可能性が高いです。

未払い残業代の相談先

未払い残業代の問題に直面したとき、労働者が個人で会社と戦うのは非常に困難です。

会社はが組織ぐるみで対抗してくる中、証拠収集から請求、交渉までを一人で行うのは限界があります。未払い残業代は、会社にとって金銭的な負担となるので、必死に反論してくるケースも少なくありません。個人での対応が不安なら、専門家に相談することをお勧めします。

労働基準監督署

労働基準監督署(労基署)は、労働基準法をはじめとする労働関係法令を企業が守っているかを監督する行政機関です。会社が労働基準法に違反して残業代を支払っていない場合、指導や是正勧告、場合によっては刑事処分の対象となることもあります。

悪質なケースでは、労働基準監督署が立ち入り調査(臨検)を行い、刑事告発に至ることもあります。ただし、労基署はあくまで行政機関なので、必ずしも労働者の利益のために積極的に動いてくれるとは限りません。是正勧告も、主に将来の改善を促すもので、過去分の未払い残業代について、全て回収してくれるわけではない点に注意が必要です。

労働局

労働局も、労働基準監督署と同じく、労働法の遵守を目的とした行政機関です。

労働局は、全国の都道府県ごとに設置されており、「あっせん手続き」という制度を通じて、労働者と会社の間に立って、話し合いによる解決を促進してくれます。

あっせんは、第三者が介入するため冷静な話し合いが期待でき、手続きは比較的簡便で、費用負担もありません。ただし、話し合いを重視した手続きで、会社が残業代の支払いを断固として拒んだり、そもそもあっせんの参加を拒否したりする場合、労働局を通じた解決は困難です。

そのため、対立が深刻な場合や、支払いに全く応じる姿勢がみられない場合には、他の方法を検討する必要があります。

「あっせん制度」の解説

労働組合

労働組合は、労働者の権利を守るために活動する団体です。企業内に存在する「社内労働組合」のほか、個人でも加入できる合同労組(ユニオン)があります。

社内組合は、企業と協調関係にあることが多く、いわゆる「御用組合」であることもあります。そのため、未払い残業代の請求については、十分な対応を受けられない可能性があります。本気で問題解決を目指す場合は、社外にある合同労組(ユニオン)への加入が有効です。

労働組合は、労働組合法で認められた団体交渉権を活用し、団体交渉を通じて企業との話し合いを行います。組合の力を借りれば、個人では難しい主張を効果的に伝えることが可能です。

弁護士

最も確実で実効性の高い解決手段は、労働問題に精通した弁護士に相談することです。

弁護士は、労働審判や訴訟などの法的手続きについて、代理人として裁判所で主張・立証を行うことができます。また、適切な証拠収集や、会社に対する法的に有効な反論についても、アドバイスを受けることができます。

特に、「証拠が十分にない」「会社が強硬な態度をとっている」といった困難なケースほど、弁護士にサポートを依頼するのがお勧めです。

まとめ

今回は、労働者が未払い残業代を請求する際に知っておきたい法律知識を解説しました。

残業代は、正当に働いた時間に対する「労働の対価」であり、それを請求することに後ろめたさを感じる必要は一切ありません。

また、残業代の請求は、不当解雇やハラスメントといった他の労働問題とは異なり、労働者側に過失があるかどうかを問われることは通常ありません。実際に残業をしていたという客観的な事実のみで判断されるので、残業代は本来確実に支払われるべきものです。

たとえ十分な証拠が手元になくても、労働審判や訴訟など、法的手続きを通じて残業代の回収に成功するケースも少なくありません。証拠の開示請求や概算による請求、証拠保全といった方法を適切に活用すれば、正当な権利を実現できる可能性は十分にあります。

未払い残業代に関する悩みを一人で抱え込まず、ぜひ早めに弁護士に相談してください。

- 残業代請求では、労働時間や労働条件を証明する証拠がカギとなる

- 残業代請求の時効は原則として3年間なので、早めに対応すること

- 会社が「残業代は不要」と反論した場合、その言い分が正しいか検証すべき

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

残業代の未払いは、労働者の正当な権利を侵害する重大な問題です。

違法な未払いに泣き寝入りせず、労働基準法の知識に基づいた計算で、しっかりと請求することで、正当な対価を取り戻すことが可能です。

残業代請求の解説を通じて、必要な手続きや対処法をご理解ください。