借金や売掛金などの「債権」は、一定の期間が過ぎると請求できなくなります。

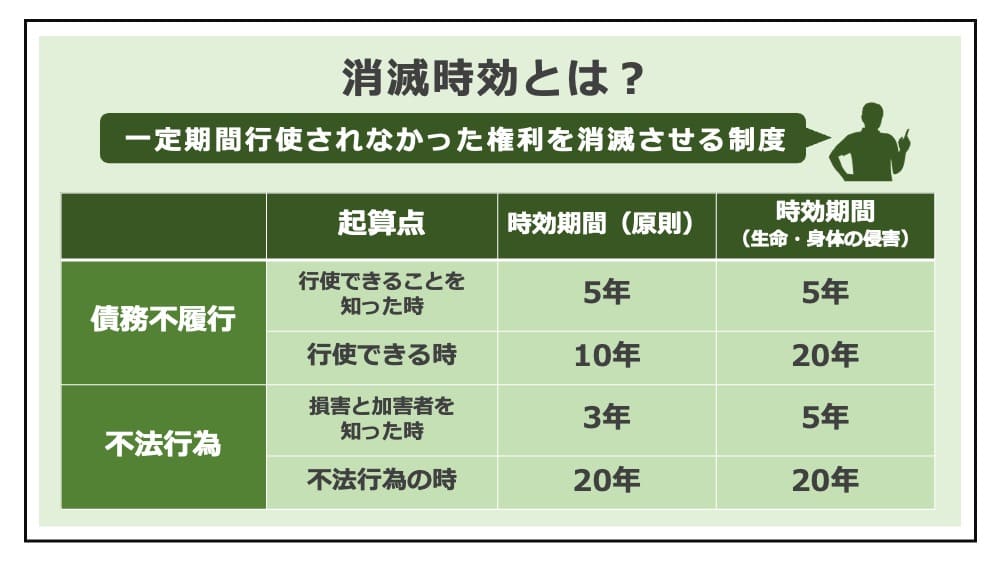

消滅時効の制度によって、権利を行使しないまま時効期間を経過すると、権利が消滅し、その後は行使することができなくなります。2020年4月に施行された民法改正によって、消滅時効のルールは大きく見直されました。

債権者側では、大切な権利を失わないためにも、その権利が何年で消滅するのかを把握し、消える前にすべきことを理解することが大切です。逆に、債務者側でも、何年で支払わなくてもよくなるのかを、しっかり押えておいてください。

今回は、消滅時効の基本と、債権の種類ごとの時効期間、そして、民法改正によって変更されたルールについて、弁護士が解説します。

- 2020年民法改正により時効のルールが大幅に変更された

- 消滅時効の期間が経過すると権利が消滅するが、債務者による援用が必要

- 債権者側は、内容証明で催告し、6ヶ月経過前に訴訟を提起する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

消滅時効とは

はじめに、消滅時効の基本的な意味について解説します。

消滅時効は、「一定期間が過ぎると権利が消滅する」という意味ですが、時効期間や法律のルールを知り、正しい手続きに基づいて主張する必要があります。

消滅時効の意味

消滅時効とは、法律の定めた一定の期間が経過することで、権利行使ができなくなる制度です。例えば、貸したお金の返済を何年も請求せずに放置した場合、請求権(債権)が時効消滅すると、その後法的には請求できなくなります。

消滅時効の制度は、主に債権について適用されます。例えば、貸金返還請求権、売掛金請求権、損害賠償請求権など、金銭のやり取りに関する権利は、時効の対象となります。

消滅時効が設けられた目的(制度趣旨)は、主に次の2つです。

- 権利関係の早期確定

過去に発生した債権債務関係について、何年も経過した後になって突然請求されると、債務者側に不利益が生じます。そのため、ある程度の期間が過ぎたら権利を消滅させることで社会の取引の安定を図ることができます。 - 権利行使の怠慢への制裁

正当な権利があるなら、ある程度の期間内に行使すべきと考えられます。権利を行使せずに放置した場合、一定期間を経過した後は保護する必要がなくなります。

このような考え方から、消滅時効の制度は、古い権利を一掃し、社会の法的安定を保つための重要なルールとして民法に定められています。

消滅時効が成立するための要件

消滅時効が成立するには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

一定期間が経過していること

まず、法律で定められた時効期間が経過している必要があります。

時効期間は、債権の種類や状況によっても異なりますが、2020年施行の民法改正の後は、一般的な債権の時効は次の2つに統一されました。

- 行使できることを知った時から5年

- 行使できる時から10年(生命・身体の侵害の場合は20年)

権利行使されていないこと

消滅時効は、権利を行使しない状態が続く場合に成立します。

時効の完成猶予や更新(改正前の時効の中断・停止)があれば、消滅時効は成立しません。例えば、債権者が債務者に対して請求書を送付していたり、債務者が債務を承認していたり、裁判を起こして勝訴判決を得たりした場合、時効は成立しません。

時効を援用する意思表示があること

消滅時効は、期間経過によって自動的に効力を持つわけではありません。

消滅時効を成立させるには、債務者が「時効を理由に支払いを拒否する」という意思表示(時効の援用)をすることが必要です。したがって、時効期間が過ぎていても、債務者が任意に行った支払いは有効とされます。

2020年の民法改正による消滅時効の変更点

次に、民法改正により、消滅時効の扱いが変更された点について解説します。

2020年4月1日施行された改正民法では、債権の消滅時効に関するルールも見直されました。従来は複数の短期消滅時効が混在していたり、中断・停止に関するルールが複雑であったりした点が整理され、より明確で合理的な定めに統一されました。

主観的起算点の導入

旧民法は、債権者が権利行使できることを知っていたかどうかにかかわらず、消滅時効は一律に進行すると考えていました。しかし、改正により「主観的起算点」の考え方が導入され、債権者の認識の有無によって時効期間が異なる仕組みとなりました。

具体的な時効期間は、次の通りです。

- 改正前の民法

消滅時効は権利行使可能時から10年間 - 改正後の民法

- 主観的起算点:債権者が権利を行使できることを知った時から5年間

- 客観的起算点:権利を行使できる時から10年間(生命・身体の侵害の場合は20年間)

主観的起算点からの時効が成立するためには、債権者が、債務者や権利の発生、履行期の到来などを認識している必要があります。

主観的起算点の導入によって、改正前(10年間)よりも短い期間(5年間)で消滅時効が成立するケースがある一方で、債権者が権利行使の機会に気づかないまま時効期間が経過してしまうという不合理な事態は回避できます。

ただし、どちらか一方の起算点に基づいて時効が完成すれば、もはや権利行使はできないので注意が必要です。

「民法改正(2020年4月施行)」の解説

職業別の短期消滅時効の廃止

旧民法は、原則的な消滅時効(権利行使可能時から10年)に加え、一定の職業に関して、より短い期間で時効が成立する「短期消滅時効」を定めていました。

- 医師の診療報酬債権:3年

- 弁護士の報酬債権:2年

- 飲食店の代金債権(ツケ払いなど):1年

しかし、民法改正によって職業ごとの短期消滅時効は廃止され、債権の種類にかかわらず、消滅時効の期間が原則として統一されることとなりました。債権の発生原因にかかわらず、時効期間を統一的に扱うことで、時効制度の分かりやすさと公平性を保つことができます。

商事消滅時効の廃止

旧民法下では、企業間の取引(BtoB)など、商取引により発生する債権債務関係には、民法ではなく「商法」が適用されていました。そのため、商取引に関する債権は、「商事消滅時効」により、民法よりも短い5年間の時効期間となっていました。

これは、一般個人よりも企業の方が法律に通じており、消滅時効にも敏感であると想定されるため、短期間での権利行使が求められるという考えに基づくものでした。

しかし、2020年の民法改正で、民法上の時効期間が「主観的起算点から5年または客観的起算点から10年」に統一されたことで、「5年間」という期間が商事消滅時効と重なることとなります。これを受け、特別なルールであった商事消滅時効は廃止され、今後は企業間の取引でも、民法の消滅時効が適用されることとなりました。

もっとも、商取引に関する債権の時効期間は、改正前後を問わず5年であること、企業間の取引では主観的起算点と客観的起算点が一致することが多いこと(取引したが気づかなかった、ということが想定されないこと)から、改正による実務上の影響は小さいと考えられます。

不法行為の消滅時効の変更

民法改正では、不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効も変更されました。

改正前の民法は、不法行為全般について「損害及び加害者を知った時から3年間」という消滅時効と、「不法行為の時から20年」という除斥期間が定められていました。特に後者の除斥期間は、時効と異なり、一定期間が経過すると請求自体ができなくなる性質がありました。

改正後の民法では、不法行為による損害賠償請求権のうち、人の生命・身体に関わる損害について手厚い保護を要すること、除斥期間の制度が酷であることなどから、次のように整理されました。

- 損害及び加害者を知った時から3年間(生命・身体の侵害の場合は5年間)

- 不法行為時から20年間(除斥期間ではなく、時効として整理)

例えば、不法行為によって精神的な機能障害を負い、不法行為時から期間が経過した後で損害が明らかになったケースなど、生命や身体に対する侵害の場合に、改正民法の方が被害者保護に配慮のある内容となっている点が特徴です。

時効の完成猶予・更新のルール化

改正前の民法では、時効の進行が止まる考え方は「停止」と「中断」と整理されていました。

時効の停止は、一旦時効期間の進行が止まり、停止事由がなくなると再度進行すること、時効の中断は、時効期間がゼロに戻ることを意味しましたが、「停止」「中断」という用語の一般的な用法と異なり、誤解を招くと指摘されていました。

改正民法では、これらの考え方を時効の「完成猶予」「更新」という用語に置き換え、かつ、それぞれの事由についても整理しました。

時効の完成猶予と更新について

2020年4月1日の民法改正によって、従来の時効の「中断」「停止」の制度は廃止され、これに代わって「完成猶予」と「更新」という制度が導入されました。

これらの制度は、時効の成立を阻害するものであり、債権者・債務者のいずれにとっても非常に重要です。債権者側では、時効期間が過ぎてしまわないよう、内容証明の送付や訴訟提起など、時効管理を意識した対応を早期に行う必要があります。一方、債務者側では、支払いや発言が「債務の承認」となることを避けるために細心の注意を払わなければなりません。

時効の完成猶予

時効の完成猶予とは、一定の事由が生じた場合に、一定の期間、時効の完成が猶予される制度です。時効の完成猶予の事由は、次の通りです。

- 裁判上の請求(民法第147条1項1号)

訴訟手続きが継続している間は時効が完成しません。確定判決またはこれと同一の効力を有するもの(和解など)により権利が確定しなかった場合、訴訟手続終了の時から6か月を経過するまでの間は、時効は完成しません。なお、確定判決などによって権利が確定したことは時効の更新事由です(民法147条2項)。 - 支払督促(民法147条1項2号)

債権者が支払督促を申し立てると、手続きの継続中は時効が完成しません。支払督促が確定しなかった場合、手続終了時から6か月を経過するまでの間は、時効は完成しません。なお、支払督促が確定したことは時効の更新事由です(民法147条2項)。 - 即決和解(民訴法275条1項)、民事調停、家事調停の申立て(民法147条1項3号)

債権者が即決和解、民事調停、家事調停を申し立てた場合、手続き継続中は時効が完成しません。和解または調停が成立せずに手続きが終了した場合、その終了時から6か月を経過するまでは時効が完成しません。なお、和解または調停が成立したことは時効の更新事由です(民法147条2項)。 - 破産手続等への参加(民法147条1項4号)

破産債権者が破産手続へ参加した場合、終了するまで時効は完成しません。また、確定判決またはこれと同一の効力を有するもの(破産債権者表への記載など)により権利が確定することなく破産手続の参加が終了した場合、終了時から6か月を経過するまでの間は時効が完成しません。なお、確定判決またはこれと同一の効力を有するもの(破産債権者表への記載など)により権利が確定したことは時効の更新事由です(民法147条2項)。 - 強制執行等(民法148条1項)

強制執行、担保権の実行、形式的競売、財産開示手続などが時効の完成猶予事由となります。債権者が強制執行等を申し立てた場合、当該手続の継続中は時効が完成しません。強制執行等によって権利の満足に至ることなくその事由が終了したことは、時効の更新事由です(民法148条2項)。 - 仮差押え・仮処分(民法149条)

仮差押え・仮処分の申立てがされたときは、手続が終了した時から6か月を経過するまで時効は完成しません。 - 催告(民法150条)

催告とは、債権者が債務者に対し、債務の履行を文書または口頭で求める行為です(例:内容証明で貸金返還請求の通知を送付する)。催告により時効の完成は6ヶ月間猶予されます。なお、催告による時効の完成猶予中に2度目の催告をしても、完成猶予の効果はありません。 - 協議を行う旨の合意(民法151条)

協議を行う旨の合意とは、権利に関する紛争について、当事者間で協議を行うことを合意することで、書面で行う必要があります。猶予期間は1年間、または合意で定めた期間となります。 - 未成年者または成年被後見人(民法158条)

時効期間の満了前の6か月以内の間に未成年者または成年被後見人に法定代理人がいないときは、その者が行為能力者となった時または法定代理人が就任した時から6か月を経過するまでの間は、その者に対する時効は完成しません。 - 夫婦間の権利(民法159条)

夫婦の一方が他方に対して有する権利は、婚姻の解消の時から6か月を経過するまでの間、時効が完成しません。 - 相続財産(民法160条)

相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時または破産手続開始の決定があった時から6か月を経過するまでの間は、時効は完成しません - 天災等(民法161条)

天災その他避けることのできない事変のために裁判上の請求等(147条1項各号)または強制執行等(148条1項各号)を行うことができないときは、その障害が消滅した時から3か月を経過するまでの間は、時効は完成しません

時効の更新

時効の更新とは、それまで進行してきた時効期間をリセットし、新たに時効期間の進行を開始させる制度のことをいいます。確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したことが時効の更新事由とされます(民法147条2項)。具体的には、次の通りとなります。

- 裁判上の請求の場合、判決が確定したときまたは和解が成立した時

- 支払督促の場合、支払督促が確定した時

- 即決和解、民事調停、家事調停の場合、和解または調停が成立した時

- 破産手続き等への参加の場合、権利の確定に至り、手続が終了した時

- 強制執行等の申立ての場合、権利の満足に至ることなく終了した時

以上の時点から、新たに時効期間が進行することとなります。

また、債務者が債務を承認した場合にも、その時点から新たに時効期間が進行します(民法152条)。

消滅時効に関する注意点

最後に、債権者・債務者それぞれの立場から、消滅時効に関する注意点を解説します。

債権者側の注意点と対策

債権者側にとって、時効が完成すると請求権が行使できなくなり、回収できるはずの債権を失うリスクがあります。そのため、早めの対応と、時効完成の阻止が重要となります。時効を完成させないためには、請求の意思をできるだけ早く相手に伝え、その証拠を記録することが重要です。

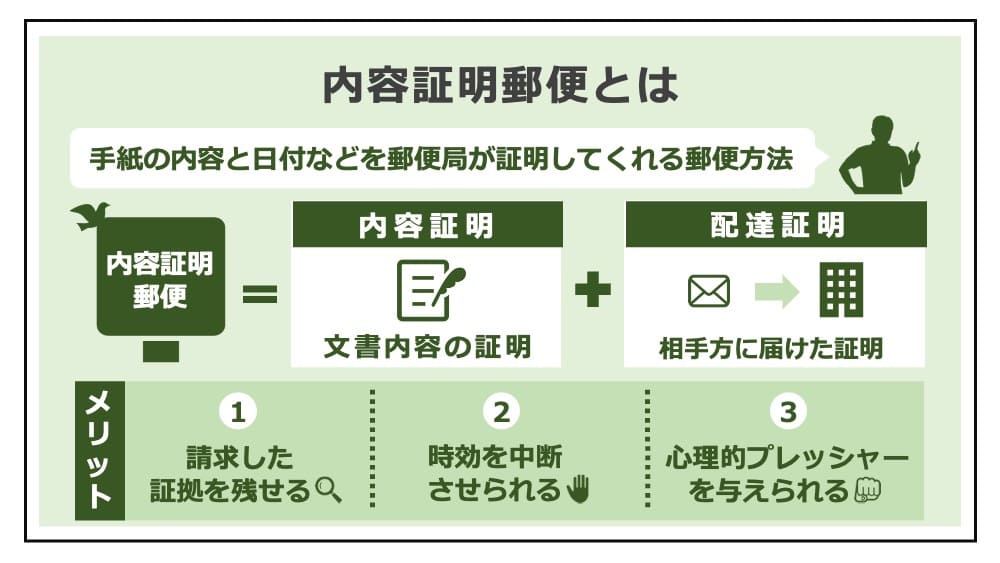

具体的には、内容証明で債務者に支払いを請求するのが最優先です。内容証明は、「いつ・誰に・どのような内容で通知したか」を日本郵便が記録してくれる制度で、支払請求の意思を示した証拠として後の訴訟でも役立てることができます。

ただし、内容証明による通知は、催告による時効の完成猶予(民法150条)の効果しかなく、6ヶ月の間時効の進行を止めることができるに過ぎません。相手が任意の支払いに応じないときは、6ヶ月が経過する前に訴訟などの法的手続きで請求を行う必要があります(なお、訴訟で勝訴判決を得た場合、確定判決に基づく債権として、新たに10年の時効が進行します)。

債務者側の注意点と対策

債務者側でも、時効制度を正しく理解することで、不必要な支払いを防ぎ、法的トラブルを回避することが重要です。

時効は債務者が「援用」することで初めて効力を生じるのであり、黙っていても支払い義務は消えません。時効完成後の支払いも有効であり、後から時効に気付いても返金されないので注意してください。時効の援用は口頭でも可能ですが、証拠が残るよう、内容証明で通知するのが確実です。書面に残すことで債権者からの更なる追及を止め、紛争を未然に防止する効果が期待できます。

また、時効完成が間近の債務者が注意すべきは、「うっかり債務を認めてしまわないこと」です。一部でも返済したり、メールやLINEなどの手軽な手段でも債務を認めるようなメッセージをやり取りしてしまったりすると、債務の承認による時効の更新(民法152条)となるおそれがあります。

まとめ

今回は、消滅時効について、2020年4月施行の民法改正を踏まえて解説しました。

消滅時効は、一定期間が経過すると債権が消滅するという、非常に重要な法的ルールです。2020年民法改正では従来のルールが整理され、「いつまでに請求すべきか」がより明確になりました。一方で、ケースによっては以前より時効による権利消滅が早まる可能性もあり、時効の起算点、完成猶予や更新の考え方をよく理解しなければなりません。

債権者側は、時効によって回収不能となる前に、請求や訴訟などの手続きを取ることが重要です。債務者も、無用な支払いや法的トラブルを回避するには時効の援用方法を理解しておきましょう。

実務上、債権の時効に関連するやり取りは争いとなりやすい性質があるので、専門知識をもとに正しく進めるため、弁護士に相談するのがお勧めです。

- 2020年民法改正により時効のルールが大幅に変更された

- 消滅時効の期間が経過すると権利が消滅するが、債務者による援用が必要

- 債権者側は、内容証明で催告し、6ヶ月経過前に訴訟を提起する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

民法の改正は、契約や取引、債権債務など、生活や企業経営に密接に関わります。改正の内容を正しく把握しなければ、思わぬトラブルを招くおそれもあります。

適切な権利行使をするためにも、民法改正に関する解説記事を通じて、最新のルールを理解しておいてください。