退職強要は、労働者に不当な圧力をかけて、一方的に会社をやめさせる違法な行為です。

会社は、一方的な判断で、社員を辞めさせられません。客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められないときは、権利濫用として解雇を無効とする「解雇権濫用法理」による厳しい制限があるからです(労働契約法16条)。

「辞めさせたいが、適法には解雇できない」というとき、悪質な会社はパワハラでプレッシャーをかけ、自主退職を迫ります。退職強要は、実質は「解雇」と同じであり、明らかに違法です。そのため、退職強要を受けたら、慰謝料をはじめとした損害賠償を請求できます(なお、退職強要により自主退職しても、錯誤(民法95条)、詐欺、強迫(民法96条)を理由に取消できます)。

今回は、退職強要で慰謝料請求するときの方法について、弁護士が解説します。

- 退職強要は、実質的には「解雇」の性質を有する違法な行為

- 退職強要を受けたとき請求できる慰謝料の相場は30万円〜100万円が目安

- 退職の撤回や、解雇後の補償を意味する「解決金」を請求する方法も有効

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

退職強要された時の慰謝料請求とは

退職強要は、労働者の自由意思に反して、会社を辞めるよう働きかけることです。

退職強要は、実質的には解雇と同じなので、不当な圧力を加えて退職せざるを得なくするのは違法です。その強要が不法行為(民法709条)に該当するときは、これによって受けた精神的苦痛について、慰謝料を請求することができます(民法710条)。

退職強要の違法性

退職強要の慰謝料を請求するには、不法行為(民法709条)に該当する必要があります。

不法行為とは、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害」する行為のことです。退職強要のうち、暴力を伴うものは違法性が高く、当然に不法行為となります。その他、暴言や人格否定などのパワハラによる強要行為、「自主退職するまで会議室から出さない」と告げる監禁行為なども労働者の権利を侵害しますから、不法行為にあたる可能性が高いです。

退職強要とは似て非なるものとして「退職勧奨」があります。退職勧奨は、意思を制圧することなく、あくまで「労働者の自由意思で退職するよう勧めること」であり、不法行為ではありません。

退職強要と退職勧奨の違いは、「退職について、労働者が自由意思で判断できる状態にあるかどうか」という点がポイントです。

「退職強要が違法となるケース」の解説

退職強要の慰謝料の相場

退職強要を受けたとき、請求できる慰謝料の相場は、30万円〜100万円程度が目安です。

とはいえ、慰謝料の金額はケースバイケースであり、個別の事情に応じて判断する必要があります。慰謝料の相場は、退職強要の悪質性(回数・時間・頻度など)、その際に行われたパワハラの強度などの事情によっても増減します。

例えば、労働者が退職を拒否しているにもかかわらず長時間の面談を執拗に行い、その際に「会議室から出さない」などの監禁行為があったり暴力を振るったりしたとき、慰謝料額は上記の相場を超えて高額になる可能性があります。退職強要時に、セクハラ、パワハラが行われれば、悪質性が増し、請求する慰謝料の金額を増額することができます。

暴力・暴言を伴うなど、強度の退職強要を受け、うつ病、適応障害などの精神疾患(メンタルヘルス)にり患してしまったとき、損害が増大するため、請求できる慰謝料も増額されます。このように損害が大きいことは、医師の診断書で立証する準備をしておいてください。

解雇の慰謝料と解決金について

退職強要は、実際には「解雇」と同じ意味を持っています。

解雇とは、会社が一方的に労働契約を解約することですが、退職強要もまた、労働者の自由な意思を奪う点において、(形式的には自主退職であっても)解雇と同じだということです。

不当解雇をめぐるトラブルでは、不当解雇の慰謝料とともに、争いの結果として金銭解決するときには、不当解雇の解決金をもらうことができます。この場合、解雇の慰謝料は、上記の退職強要の慰謝料と同様に30万円〜100万円程度が相場となるのに対し、解雇の解決金はそれより高額で、月額賃金の3ヶ月分〜1年分程度となるケースがよくあります。

そのため、退職強要の争いも、実質的には解雇と言える不当な圧力を受けたなら、退職強要の慰謝料だけでなく、解雇トラブルと同様に解決金をもらえるよう交渉を進めることができます。

「不当解雇の解決金を請求する方法」の解説

退職強要の慰謝料を請求できるケース

退職強要で慰謝料を請求するためには不法行為(民法709条)に該当することが必要となり、そのためには、強要の手段や方法が社会的相当性を著しく逸脱していることがポイントです。退職強要の違法性の基準は、退職についての労働者の自由意思を、不当に制圧したかどうかが重視され、次の点が考慮されます。

- 退職を働きかけた回数・頻度

- 1回の面談に要した時間

- 面談時の言動(パワハラ・セクハラや人格否定など)

- 会社に不当な動機があったか

- 労働者が拒否してなお継続したか

- 企業規模や業種

- 退職強要の対象となった者の地位・役職

これらの事情を総合的に考慮した上で、暴行・強迫を伴う退職強要や、労働者が拒否しても執拗に続いていたり、家族を巻き込んでいたりすると、更に違法性が高いと評価できます。

退職強要の違法性を認めた重要な裁判例に、下関商業高校事件(最高裁昭和55年7月10日判決)があります。本事案は、高校の教員に対する執拗な退職強要が「社会通念上相当な範囲を逸脱」するとして不法行為と認定され、損害賠償請求が認められました。

具体的な強要行為は、3ヶ月に12回など、短期間で頻繁に退職の面談をしたこと、面談は短いときでも20分、長いときは1時間以上続いたこと、面談の際「退職に応じるまで勧奨を続ける」「退職しないと処遇についての要求には応じない」などと繰り返し伝えたことといった事実がありました。

「不当解雇」の解説

退職強要の慰謝料を請求する具体的な方法

次に、退職強要の慰謝料を請求する具体的な方法について解説します。

退職強要が不法行為(民法709条)に該当するほどの違法性があるとき、慰謝料をはじめ損害賠償請求が可能です。強要を受け続けると、不安や恐怖を感じ、どう対応すべきかわからなくなってしまうでしょう。プレッシャーに負けて自主退職し、泣き寝入りしないよう注意してください。

自主退職を拒否する

証拠を収集する

違法な退職強要を受けたら、後に慰謝料請求をするためにも、証拠を残しておくことが大切です。労働審判や訴訟などの手続きで慰謝料請求するとき、退職強要の違法性を裁判所に認めてもらうためには証拠が重要だからです。

証拠は、「違法な退職強要を受けたこと」と「自主退職を拒否したこと」の2点について証明できるように集めてください。次のような資料が、重要な証拠となります。

- 退職強要を受けた面談の録音

- 退職強要となる会社の通知書

- 退職強要となる社長や上司からのメール

- 退職強要を受けた当時作成した日記

退職強要を受けるおそれのある面談を設定されたとき、ボイスレコーダーやスマホなど録音の準備が大切です。退職強要のように、録音が非常に重要な価値を持つときは、無断で録音したからといって違法とはなりませんので安心してください。

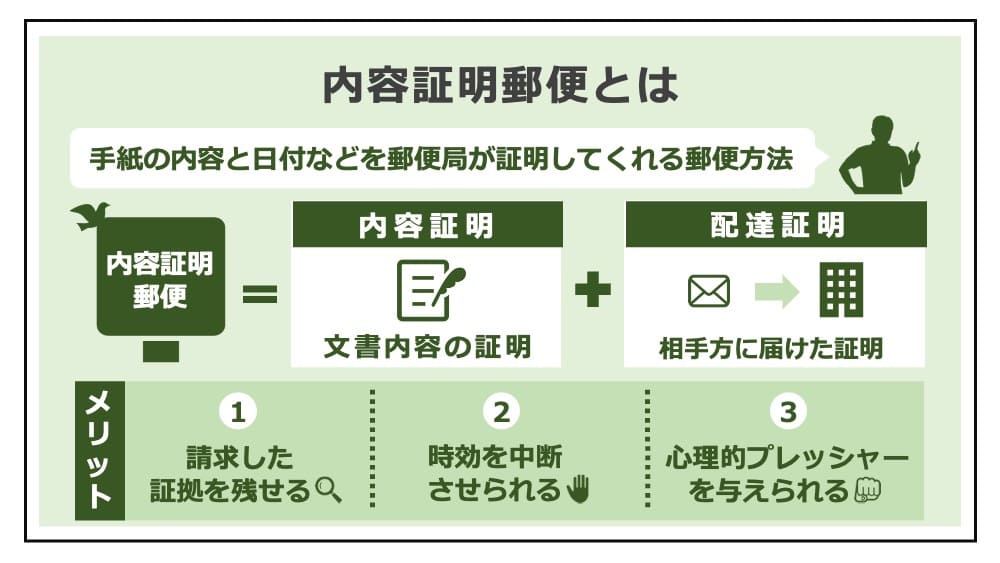

内容証明を送付する

違法な退職強要が止まないとき、弁護士名義で警告書を送り、強要の違法性を指摘する方法が有効です。あわせて、請求書を送付し、慰謝料をはじめとした損害賠償を請求しましょう。

警告書、請求書などの書面は、証拠に残るよう、内容証明で送るようにします。内容証明は、配達日、送付した書面の内容を証拠化できるからです。

なお、会社に送付する書面には、退職強要の具体的状況を詳しく記載して、証拠に残しておく必要があります。そのため、退職強要を受けたら、その後すぐに、録音や記憶に基づき、できるだけ詳しく状況を記載するのが大切なポイントです。

労働審判で慰謝料請求する

警告書を受けてもなお違法な退職強要を続ける会社や、交渉で慰謝料を払ってもらうことが難しいケースでは、労働審判を申し立てる方法が有効です。

労働審判は、労使のトラブルを解決するための法的手続きであり、訴訟よりも簡易かつ迅速に裁判所の判断を得ることができるため、労働者の権利を守るのに最適です。原則として3回以内の期日で解決できるため、訴訟が1年以上かかることも多いのに比べ、早期解決が期待できます。

そのため、退職強要の問題を解決するときにも、まずは労働審判の申立てを行います。労働審判で退職強要の違法性を証明できれば、労働審判委員会が会社に対し、慰謝料など損害賠償をするよう説得してくれることが期待できるほか、この説得を会社が拒否したときは労働審判という最終判断を得ることができます。

訴訟で慰謝料請求する

労働審判で解決できなかったときは、訴訟で慰謝料請求を行います。労働審判に対して、労使のいずれかが2週間以内に異議申し立てすると、自動的に訴訟に移行します。

退職強要で退職してしまった後でも請求できること

最後に、退職強要で退職してしまった後でも請求できることについて解説します。

退職強要は違法でも、労働者側としても「退職すること」には心から同意できるケースもあります。退職強要の対象となるということは、会社として不要な社員であると示すのと同じであり、居辛い会社で働き続けるより、転職する方が幸せなこともあります。

退職後でも慰謝料の請求ができる

退職強要が違法で、不法行為(民法709条)に該当するとき、慰謝料請求をはじめとした損害賠償請求が可能ですが、このことは、退職前でも退職後でも同様です。つまり、退職後でも慰謝料請求は可能であるということです。

ただし、退職強要の慰謝料請求には、強要の違法性を立証する証拠が必要となるところ、既に退職済の状態だと、証拠の収集が難しいことがあります。特に、強要時の言動については、その際に録音などしなければ証拠に残せないので、注意が必要です。

退職の撤回・取消

違法な退職強要に負けて退職届を出してしまった方も、あきらめるのは早いです。

退職届は、会社が受理して初めて効力を発揮しますが、人事権のある人(社長や上位の役職者など)が受け取る前であれば、退職を撤回できる可能性があります。そのため、退職強要が止んだ後で考え直し、退職したくないときは、速やかに退職の撤回を申し入れてください。

また、脅したり騙したりして退職させられたなら、錯誤(民法95条)、詐欺、強迫(民法96条)を理由に、その意思表示を取消すことができます。例えば、「退職しないと懲戒解雇にする」「業績悪化で倒産する前に退職した方が得だ」などの嘘で退職させるケースは、退職を取消すことができます。

退職強要の違法性を会社も自認し、後ろめたい気持ちであるなら、退職の撤回や取消について交渉すれば、会社に応じてもらえる可能性があります。なお、退職の撤回、取消に成功したとき、退職した時点から交渉によって復職した時点までの未払い賃金(バックペイ)を請求できます。

「退職は撤回できる?」の解説

有利な退職条件

退職強要にやむなく応じるケースでは、できるだけ有利な退職条件となるよう交渉することが大切です。本来であれば応じる必要のない違法な退職強要なのですから、会社側には、退職条件で精一杯の譲歩をしてもらうよう交渉してください。

退職に応じることを決めたとき、交渉すべき有利な退職条件は、次のようなものです。

- 退職金の増額

- 未消化の有給休暇の買取り

- 再就職支援サービス

なお、退職強要に応じて退職するとき、合意書、誓約書などにサインを求められることがあります。これらの書面に「清算条項」が記載されていると、その後は未払賃金や残業代などの請求ができなくなります。未払いがないかどうか、慎重に確認してください。

「未払い残業代請求の方法」の解説

失業保険

失業保険について、退職強要に応じて辞めるなら「会社都合」となります。

会社によっては自己都合扱いとされてしまうことがありますが、自己都合だと1ヶ月の給付制限期間があるほか総額(自己都合であれば年齢や勤続年数によって90日〜150日、会社都合であれば90日〜330日)も減少してしまうデメリットがあります。

離職票に記載された離職理由を確認し、必ず会社都合扱いとするよう交渉しましょう。

まとめ

今回は、退職強要を受けてしまったときの損害賠償請求のポイントを解説しました。

退職強要を受けると、本来なら辞めなくてもよかったのに、不当な圧力によって会社に居辛くなります。そのため、退職強要によって退職を余儀なくされたときは、慰謝料をはじめとした損害について、賠償請求することができます。

退職強要で受けた精神的苦痛について、慰謝料を獲得するには、証拠収集が重要です。特に、退職強要の面談中の録音は、最も価値の高い証拠となります。退職強要を受けそうな面談を設定されたら、ボイスレコーダーやスマートフォンで録音の準備をしておきましょう。

退職強要の損害賠償請求をはじめ、労働問題に悩む場合、ぜひ弁護士に相談してください。

- 退職強要は、実質的には「解雇」の性質を有する違法な行為

- 退職強要を受けたとき請求できる慰謝料の相場は30万円〜100万円が目安

- 退職の撤回や、解雇後の補償を意味する「解決金」を請求する方法も有効

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

退職強要は、自主的な退職の形をとりながらも、実質的には不当な圧力によって辞めさせられます。違法な扱いには、冷静に法的対処をすることが不可欠です。

退職強要についての解説によって、自身の権利を守るための正しい知識を身に着けてください。