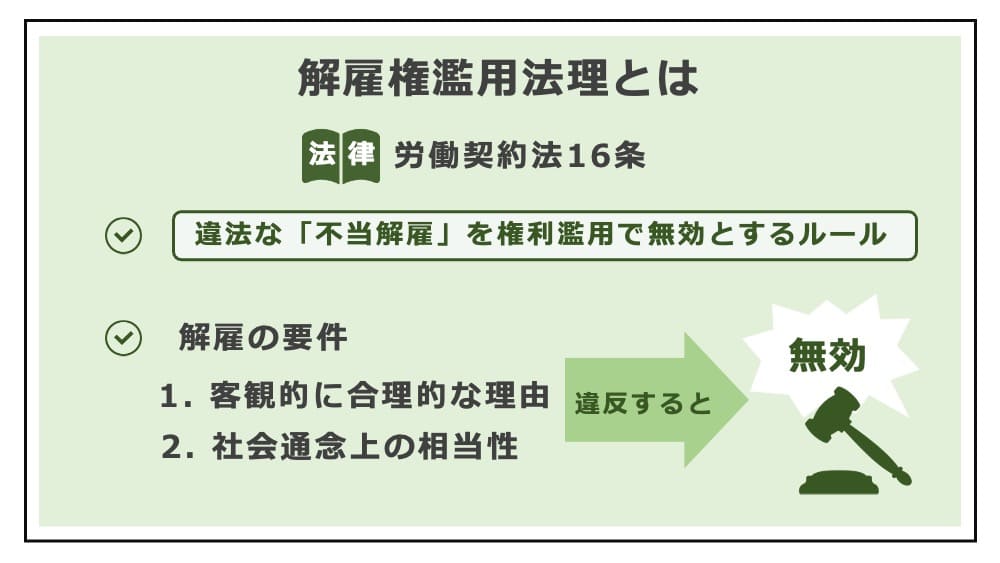

解雇権濫用法理とは、会社からの一方的な解雇を制限するための重要な法律上のルールです。

労働契約法16条で「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は、その権利を濫用したものとして無効とする」と明記されています。

解雇は、生活の基盤である「給与」を奪う重大な処分であり、経済的・精神的に大きな影響を及ぼします。そのため、懲戒解雇はもちろん、能力不足や勤務態度を理由とする普通解雇についても解雇権濫用法理が適用され、不当解雇から労働者を守る機能を果たします。労働者はこの法理を正しく理解することで、ルールに違反した「不当解雇」に対し、断固として争っていくことができます。

今回は、解雇権濫用法理の内容となる「客観的な合理性」「社会通念上の相当性」の意味と、不当解雇の争い方について、弁護士が解説します。

- 解雇権濫用法理は、「不当解雇」を制限し、労働者を保護するルール

- 解雇権濫用法理に違反した解雇は、権利濫用として違法であり、無効になる

- 不当解雇に対して、内容証明で撤回を求め、交渉が決裂したら労働審判で争う

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

解雇権濫用法理とは

そもそも「解雇」とは、労働者と会社の間で結ばれた労働契約(雇用契約)を、会社の一方的な意思表示によって終了させることを指します。労働契約を終了する方法には以下の3つがありますが、その中でも会社の一方的な判断で行われるのは「解雇」のみです。

- 自主退職(辞職)

労働者の意思によって労働契約を終了させること。 - 合意退職

会社と労働者が合意の上で労働契約を終了させること。 - 解雇

会社側の一方的な意思表示によって労働契約を終了させること。

解雇は、会社による一方的なものなので、労働者の意思に反して突然行われるおそれがあります。労働者にとっては、精神的・経済的に打撃を受けます。「辞めたくないのに辞めさせられる」という事態は、まさに生活に直結する一大事です。

解雇のリスクから労働者を保護するため、裁判例で「解雇を制限するルール」として生まれたのが、「解雇権濫用法理」です。この考え方は、裁判例において権利濫用(民法1条3項)の法理を援用する形で確立された後、平成15年の労働基準法改正で同法18条の2に明文化され、平成19年の労働契約法により同法16条に引き継がれました。

労働契約法16条(解雇)

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

労働契約法(e-Gov法令検索)

解雇権濫用法理は、上記の条文の通り、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」という2つの要件がなければ解雇をしてはいけない(解雇が無効となる)というルールです。解雇権濫用法理に違反した解雇は「不当解雇」と呼ばれ、違法であり、かつ、無効となります。

会社がいつでも自由に解雇できるとすれば、労働者の地位は極めて不安定となってしまいます。そのため、解雇権の行使に一定の制限を課すのが、ルールの趣旨です。なお、解雇には次の3種類がありますが、いずれの解雇にも解雇権濫用法理が適用されます。

- 普通解雇

労働者の能力不足や勤務態度の問題など、労働契約上の義務違反(債務不履行)を理由とする解雇。 - 整理解雇

経営上の理由(人員整理など)に基づいて行われる解雇。労働者にとって不意打ちとなりやすいので特に厳しく制限され、「整理解雇の4要件」により慎重に判断される。 - 懲戒解雇

重大な企業秩序違反(例:横領、暴力、重度のハラスメントなど)を理由に行われる最も重い解雇処分。

「解雇の種類」の解説

解雇権濫用法理に違反すると「不当解雇」となる

会社が「解雇権濫用法理」に違反して労働者を解雇した場合、その解雇は労働契約法16条によって無効となります。その結果、解雇が法的に認められない「不当解雇」であると判断された場合、労働者は解雇されたことにならず、従業員としての地位を維持することができます。

実際に、労働審判や訴訟などの裁判手続きで不当解雇を争い、「解雇の無効」を勝ち取ることができれば、労働者は元の職場に復帰することができます。これを「(社員としての)地位の確認」と呼び、このような争い方を「地位確認請求」といいます。

解雇権濫用法理に違反し、解雇が無効となった場合、労働者は引き続き従業員の地位に戻るので、他の部署に異動や配置転換をしたり、給与を減額したりといった不利益な扱いをすることは原則として許されません。

更に、解雇が無効と認められた期間中(解雇された日から裁判などで無効が確定する日まで)、本来受け取るべきであった給与が支払われていなかったことになり、その間の未払賃金(バックペイ)を請求することができます。なお、解雇期間中に他の仕事で収入を得ていた場合でも、少なくとも平均賃金の6割相当額までは保障されます。

「不当解雇」の解説

「客観的に合理的な理由」の要件

解雇権濫用法理の1つ目の要件「客観的に合理的な理由」について詳しく解説します。

解雇権濫用法理により「客観的に合理的な理由」「社会通念上の相当性」に欠ける解雇は無効であると解説しました。「客観的に合理的な理由」は、普通解雇・整理解雇・懲戒解雇という種類に対応して、それぞれ検討する必要があります。

以下では、解雇の理由ごとに、どのようなケースが「客観的に合理的な理由」が存在すると言えるのかを説明していきます。

普通解雇の「客観的に合理的な理由」

普通解雇は、労働者の性格、能力や適性、勤務態度や健康状態など、個人の属性に起因する理由による解雇です。そのため、普通解雇の「客観的に合理的な理由」については、労働者の性質が「解雇するのに適している」と言える必要があります。

普通解雇の典型例となる3つのケースを取り上げ、判断基準を解説します。

私傷病による労務提供困難・不能

労働者が私傷病(私生活上の病気やケガ)で、労働契約に定めた業務遂行が著しく困難になった場合、普通解雇の理由となります。

- 持病が悪化して身体障害者等級の認定を受けた。

- スキーで骨折して下半身付随となった。

- 精神疾患にり患して長期療養が必要になった。

ただし、「客観的に合理的な理由」と言えるには、労務提供が不可能な程度に至る必要があり、相当重度でなければなりません。以下の場合、理由が不十分で、解雇は無効となる可能性があります。

- 病状が軽く、短期間の療養で回復が見込まれる。

- 会社が休職制度などの復職支援策を講じていない。

- 復職可能性を十分に検討せず、一方的に解雇した。

特に、休職制度を設けている企業では、まず休職を命じ、治療の機会を与えることが「解雇回避措置」として求められます。これを怠って直ちに解雇に踏み切る場合、「客観的に合理的な理由」は認められません。なお、病気や障害の原因が業務にある場合は労災とされ、療養期間中とその後30日間の解雇は原則として禁止されます(労働基準法19条1項)。

業務遂行能力の欠如

業務に必要な能力を著しく欠き、社員としての適性が十分でないとき、普通解雇の理由となります。ただし、単に「会社が期待した成果が出せなかった」という程度では不十分であり、次の点を満たさなければ「客観的に合理的な理由」とは言えません。

- 他の従業員と比較しても著しく成績が低い。

- 採用時に契約で約束した水準と明確にかけ離れている。

- 適正配置や研修などを試みたが改善が見込めない。

「能力不足」と言うには、そもそも入社時にどのような能力を期待していたかを明確化する必要があります。この点で、新卒入社か中途採用か、経験や資格の有無、給与の額などによっても異なります。無期雇用の正社員など、他の職種への異動が予定される場合は、特定の職種が向かなくても、異動して適性を測る配慮が必要です。また、解雇の前に注意指導や教育をし、改善の機会を与えなければ、解雇権濫用法理違反となりやすいです。

信頼関係の破綻

会社との信頼関係を著しく損なう行為があることも、普通解雇の理由となります。

- 指導後も改まらない業務命令違反

- 度重なる遅刻、早退、無断欠勤

- ハラスメント(セクハラ・パワハラ)

- 私生活における重大な非違行為(犯罪による逮捕など)

労使の信頼関係を著しく損なう行為があった場合、繰り返し注意指導をしたり改善の機会を与えたりするのが困難なケースもあります(重度のセクハラ、業務上横領など)。

ただし、軽度の問題行為であれば、まずは譴責や戒告といった軽い懲戒処分を先行させるべきであり、反省の機会を与えずに行った解雇は、解雇権濫用法理違反となるおそれがあります。

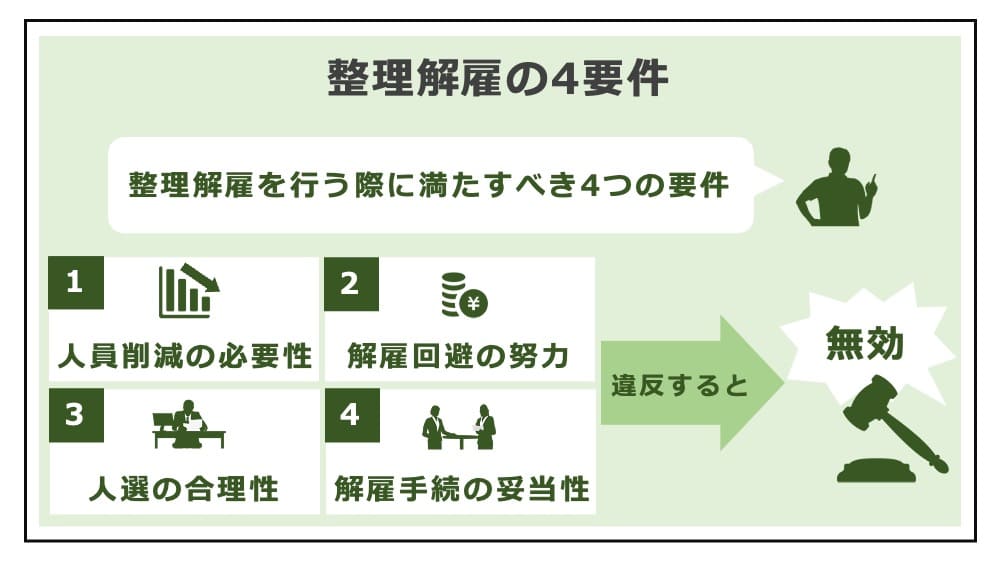

整理解雇の「客観的に合理的な理由」

整理解雇とは、会社の業績や経営状況の悪化を理由とした人員整理です。

整理解雇は、労働者の事情を理由にした他の解雇とは違って、会社側にしかその理由を知ることができないため、不意打ちとなる危険性が高いです。そのため、解雇権濫用法理だけでなく、これをより詳細にした「整理解雇の4要件」という判例法理による慎重な判断が求められます。この法理では、「客観的に合理的な理由」「社会通念上の相当性」という2つの要件ではなく、次の4つの要素を総合考慮して、不当解雇かどうかを判断します。

- 人員削減の必要性

経営悪化など、整理解雇をする業務上の必要性があること。 - 解雇回避の努力

経費削減や役員報酬のカット、配置転換、残業削減やシフト調整、希望退職の募集など、解雇以外の手段を尽くしたこと。 - 人選の合理性

整理解雇の対象者の選定基準が合理的で公平なものであること。 - 解雇手続の妥当性

労働者や労働組合に対して、事前に十分な説明・協議を行っていること。

これらの要件が満たされていない場合には、整理解雇は無効と判断される可能性があります。

「整理解雇の違法性」の解説

懲戒解雇の「客観的に合理的な理由」

懲戒解雇とは、重大な企業秩序違反に対する最も重い制裁を意味する解雇です。例えば、業務上横領や強度のハラスメントなどが該当します。懲戒解雇もまた、「客観的に合理的な理由」と言える重大な規律違反がなければ、解雇権濫用法理に反して違法となります。

懲戒解雇するほど重大な問題と言えるには、次の手続きを適切に踏むことが求められます。

- 口頭の注意、書面による注意を行う。

- 軽度の懲戒処分(譴責・戒告)から段階的に対応する。

- 重度の懲戒処分(降格・減給・出勤停止)を下す。

- 事前に労働者に弁明の機会を与える。

- 事実確認や証拠の裏付けを会社が十分に行う。

懲戒解雇に至る前に、教育・注意・処分などを段階的に実施していない場合や、弁明の機会を与えていない場合には、「客観的に合理的な理由」が認められず、不当解雇とされる可能性が高まります。

なお、違反行為の内容が懲戒解雇とする程ではないと判断した場合に、普通解雇として処理されることがありますが、その際は「客観的に合理的な理由」の判断基準はやや緩やかになります。

「社会通念上の相当性」の要件

解雇権濫用法理の2つ目の要件「社会通念上の相当性」について詳しく解説します。

解雇が適法と認められるには、「客観的に合理的な理由」があることを前提として、「社会通念上の相当性」の要件も満たす必要があります。形式的には就業規則に定めた解雇理由に該当している場合でも、社会一般の常識から見て「解雇」という厳しい処分が妥当であると言える程度に至っているかどうかをチェックする基準です。

解雇を言い渡されたとき、「自分を辞めさせるための嫌がらせではないか」「解雇されるほど重大なことだとは思わない」「他の社員も同じことをしているけれど解雇はされていない」といった不満を持つとき、「社会通念上の相当性」に欠ける不当解雇である可能性があります。

このように、「社会通念上の相当性」は「程度の問題」なので、その判断は、ケースごとに個別具体的に行う必要があり、次のような労働者保護の必要性が考慮されます。

- 新卒入社か、中途採用か

新卒入社の場合、教育・指導が前提とされ、保護の必要性が高いと考えられるので、「社会通念上の相当性」は認められづらい傾向があります。 - 労働契約で異動・転勤が予定されるか

異動や転勤が可能な契約なら、特定の部署で能力が発揮できなかったり適性が不足していたりしても解雇は早計だと考えられるので、「社会通念上の相当性」が認められにくくなります。 - 同業種での職歴や経験があるか

業界経験者は、即戦力と期待され、十分な能力を前提に雇用されます。そのため、能力不足を理由とする解雇の「相当性」は認められやすくなります。 - 地位や役職を限定されているか

地位・役職を特定されて入社した場合、それに見合った能力を備えておらず、責任を果たせない場合、「相当性」が認められる可能性が高まります。

少なくとも、解雇の理由が重大な程度に達しており、注意指導をして改善の機会を与えるなど、解雇を回避する手段を尽くしてもなお、解雇がやむを得ない状態にあることが必要となります。あわせて、労働者側に酌むべき情状がある場合には考慮すべきです。

解雇前に尽くされる「解雇回避の努力」は、解雇理由によっても異なりますが、代表的には次のようなものがあります。

- 「業務遂行能力の不足」が解雇理由のとき

注意指導、教育を行い、改善の機会を与える。ある職種への適性に欠けるとしても異動、配転を試みる。 - 「労働者の問題行為」が解雇理由のとき

注意指導を書面で行い改善を求める。譴責・戒告など軽度の懲戒処分を行い、反省を促す。既に軽度の懲戒処分の処分歴がある場合でも、降格・減給などより重い懲戒処分を下すことで反省を促す。

また、以上の手順を踏んで、解雇の理由が認められる可能性がある場合でも、いきなり解雇するのではなく、まずは話し合いを行い、自主退職を働きかけるべきです。

会社から、脅されたり、騙されたり、真実でないことを伝えられて退職届を書かされた場合、労働者側の意思表示には瑕疵があると考えられ、後に取り消すことができます。

「退職は撤回できる?」の解説

不当解雇を争う方法

以上の通り、「解雇権濫用法理」に反する解雇は無効とされる可能性があります。

不当解雇と判断できる場合には、会社に対して異議を申し立て、適切な対応をする必要があります。最後に、不当解雇について会社と争うための方法について解説します。

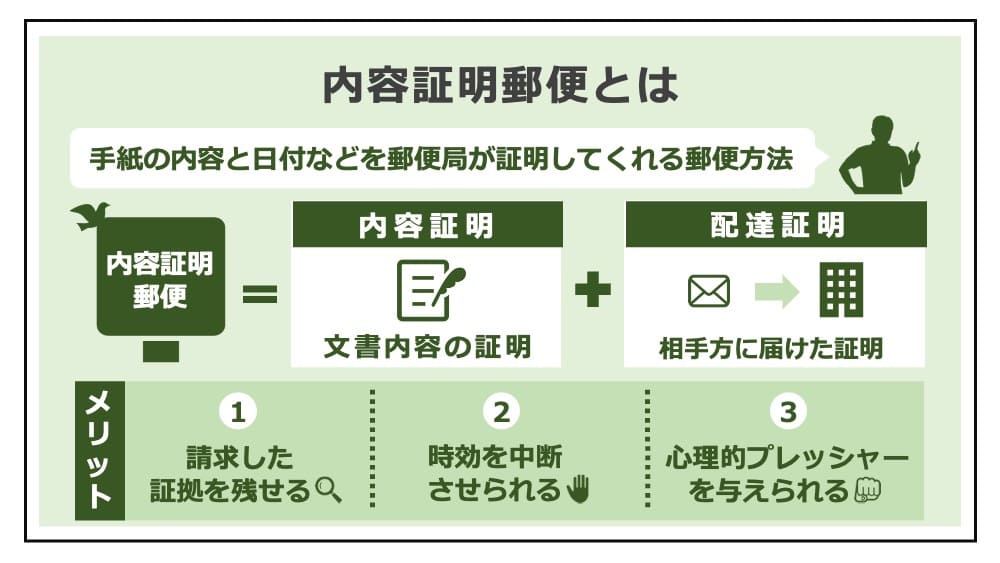

内容証明で会社に通知する

不当解雇を争う第一歩は、会社に対して異議を申し立てる意思を明確に伝えることです。

具体的には、解雇をされたらすぐに、会社に内容証明郵便で通知書を送付します。内容証明であれば、送付日や文書の内容を日本郵便が記録してくれるので、後の紛争時にも証拠として活用できます。

解雇を争う際の通知書に書くべき内容は、次の通りです。

- 解雇に対して異議があること

- 解雇に「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が欠け、不当解雇に当たること

- 直ちに元の地位への復帰(復職)を希望していること

- 解雇理由を具体的に書面で開示するよう求めること

特に、解雇時に具体的な解雇理由が示されていない場合は、書面で説明を求めることが重要です。解雇理由を具体的に特定し、その証拠を収集しておくことは、後に紛争が激化した際、会社から新たな理由を追加されたり、当初の解雇理由をすり替えられたりすることを防ぐことができます。

労働審判で不当解雇を争う

会社が解雇の撤回に応じないときは、労働審判で不当解雇を争います。

労働審判では、「地位確認請求」という手続きで、「解雇は無効であり、労働者としての地位を現在も有していることの確認」を求めます。ただし実際は、ひとたび解雇された会社に勤務し続けることに心理的な負担を感じるケースも少なくありません。そのため、日本には「解雇の金銭解決制度」は整備されていないものの、実務上は、退職を前提として解決金(和解金)を受け取るという金銭解決を目指して交渉する場合が多いです。

労働審判は、訴訟の長期化による労働者の負担に配慮して設けられた制度で、迅速かつ柔軟な対応が可能であり、調停による話し合いで解決を目指す点が特徴です。

訴訟で不当解雇を争う

不当解雇の争いについて、労働審判の結果に不服がある場合や、初めから復職を強く希望している場合は、通常訴訟で解雇の無効を争う方法もあります。労働審判は「解雇の金銭解決制度」の代替手段としての側面があるため、初めから復職を求めて徹底的に争いたいケースは、労働審判を経ずに訴訟提起することもあります。

訴訟では、地位確認請求と共に、必要に応じて未払賃金や慰謝料の請求も可能です。一度訴訟を提起しても、審理の中で納得のいく条件が提示された場合、和解で解決することもできます。

不当解雇の慰謝料・解決金の相場

不当解雇に対する争いでは、退職を前提として金銭的な補償を受け取るケースが多いです。これが「解決金(和解金)」と呼ばれる金銭です。

実務上、解決金の相場は「月額賃金の3ヶ月〜1年分」程度が目安です。交渉や労働審判で和解をする場合、月額賃金を基準として検討することが多く、以下のような事情が総合的に考慮されます。

- 不当解雇の違法性の程度(違法・無効と認められる可能性)

- 労働者・使用者いずれにどの程度の責任があるか

- 紛争期間中の未払賃金(バックペイ)

- その他、労働者が被った精神的損害など

なお、慰謝料については、強度のパワハラやセクハラ、高額の未払い残業代などの特別な事情がない限り、高額となることは少ないので、実務上は解決金での補償が重視される傾向にあります。

まとめ

今回は、解雇された方に向けて、解雇権濫用法理について解説しました。

解雇権濫用法理は、「不当解雇」を制限する法的なルールであり、不適切な解雇を会社と争う際のポイントとなる考え方です。解雇権濫用法理によって、労働者にとって不利益の大きい解雇は、無制限には許されません。普通解雇・整理解雇・懲戒解雇のいずれであっても、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合、その解雇は違法であり、無効となります。

労働者が解雇トラブルを有利に戦うには、解雇権濫用法理の要件をよく理解し、実際の裁判例を参考にしながら、労働者側に有利な事情を主張・立証していかなければなりません。

解雇を争うには、法律と裁判例の知識が不可欠です。解雇されて悩んでいる方は、労働問題の経験豊富な弁護士のサポートを受けるのがお勧めです。

- 解雇権濫用法理は、「不当解雇」を制限し、労働者を保護するルール

- 解雇権濫用法理に違反した解雇は、権利濫用として違法であり、無効になる

- 不当解雇に対して、内容証明で撤回を求め、交渉が決裂したら労働審判で争う

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

不当解雇は、生活の基盤を突然奪われる深刻な問題です。

納得できない解雇に直面したときは、法的にどのように対処すべきかを知ることが、労働者としての権利回復と、早期解決につながります。

不当解雇についての解説記事を通じて、自身の状況に合った正しい対応を確認しておいてください。