ブラック企業に入社し、労働者の権利を侵害された場合、ブラック企業を訴える方法が有効です。悪質なブラック企業は、労働法違反を自覚しながら改善を怠り、労働者に過酷な労働環境を強いるケースも少なくありません。我慢して泣き寝入りしても、自主的な改善は望めません。

労働審判や訴訟といった法的手続きを活用してブラック企業を訴えれば、未払い残業代の請求や、不当解雇に対する地位確認請求、ハラスメントの慰謝料請求など、労働者として正当な権利を実現できます。ブラック企業の法的責任を問い、一矢報いることができるのです。

ブラック企業を訴え、有利な解決を得るには、弁護士などの専門家に相談し、法的なサポートを依頼するのが有益です。

今回は、ブラック企業を訴えるにはどのような方法があるか、手続きの流れや相談先について、弁護士が詳しく解説します。

- 不当解雇や未払い残業代の場面では、ブラック企業を訴えることができる

- ブラック企業を訴える方法には、労働審判や訴訟などの複数の手段がある

- ブラック企業を訴えて勝利するには、弁護士による法的サポートが重要

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

ブラック企業を訴えることができるケース

ブラック企業を訴えることができるケースとは、労働者としての法的権利が、ブラック企業によって侵害された場合です。つまり、労働基準法をはじめとした労働法違反の行為が会社にあり、それに基づいて法的請求を行うことのできるケースです。

「会社に不満がある」「社長や上司と性格が合わない」といった理由だけでは、ブラック企業を訴えることはできません。また、「ブラック企業を良くしたい」「他の社員の権利を回復したい」という主張も、本人に直接的な権利侵害がないため、訴えることは難しいです。

自分の会社をブラック企業として訴えることができるかどうか迷うとき、以下の典型的なケースに該当するか確認してください。

残業代が支払われない事例

法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて働いた場合、会社は割増賃金(残業代)を支払う義務があります(労働基準法37条)。具体的には以下の割増率が適用されます。

- 時間外労働:1.25倍

- 深夜労働(午後10時から午前5時の労働):1.25倍

- 休日労働(「1週1日または4週4日」の休日の労働):1.35倍

残業代の計算方法は複雑であり、ブラック企業は正しく理解しておらず、残業代が未払いとなっていることがあります。この場合、未払い残業代請求で、ブラック企業を訴えることができます。

残業代請求には証拠の収集と正確な計算が不可欠です。また、残業代の時効は3年間なので、なるべく早く行動を起こす必要があります。

「未払い残業代請求の方法」の解説

不当解雇された事例

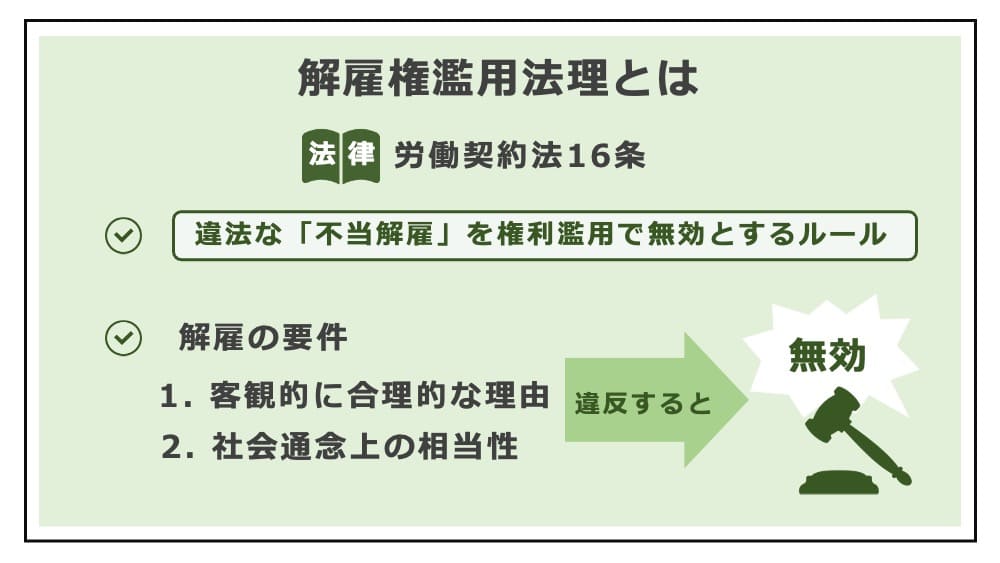

ブラック企業による解雇が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は、解雇権濫用法理によって、不当解雇として無効になります(労働契約法16条)。あわせて、解雇の態様が悪質なケースでは、精神的苦痛についての慰謝料請求が可能です。

不当解雇が無効となった場合、解雇日から継続して雇用されていたとみなされ、未払い賃金を請求可能です。この間、会社に出勤できなかったのは違法な解雇が原因であり、賃金請求権を失わないからです。ただし、解雇された会社には戻りたくないというケースも多く、現実的には、解雇無効を前提とした和解による金銭解決となる例が多いです。

この場合、解雇を撤回して合意退職とした上で、月額賃金の3ヶ月〜1年分程度の解決金を支払うことで解決する流れとなります。

「不当解雇とは?」の解説

違法な退職強要を受けた事例

退職するよう勧める「退職勧奨」は違法ではありませんが、度重なる圧力や暴力、暴言、人格否定などで追い込むのは違法な「退職強要」となり、会社を訴えることができます。労働者が拒否した後も、何度も執拗に退職するよう伝えるのは許されません。

また、退職強要の結果、労働者が正常な判断ができずに退職してしまったときは、実質的には「解雇」として扱われる可能性があり、地位確認請求や損害賠償請求が認められることもあります。

「退職強要の違法性」の解説

ハラスメントを受けた事例

ブラック企業では、セクハラやパワハラなどのハラスメントがよく起こります。

会社は、労働者が健康で安全に働けるよう、職場環境に配慮すべき義務(安全配慮義務・職場環境配慮義務)があり、ハラスメント防止に努めなければなりませんが、ブラック企業ではしばしばこの義務が果たされません。

会社側が、ハラスメント防止の体制を整備していなかったり、ハラスメント発生後の対応や再発防止策を講じなかったりするとき、加害者だけでなく会社自体に対しても慰謝料請求が可能です。

長時間労働により死亡した事例

労働者にとって最も深刻な被害が発生するのが、過度な長時間労働によって死亡(過労死)または自殺(過労自殺)に至ったケースです。いわゆる「過労死ライン」と呼ばれる月80時間以上の残業の末に労働者が志望した場合、業務との因果関係が認められやすくなります。

この場合、遺族は、会社の安全配慮義務違反を理由として、精神的苦痛に対する慰謝料のほか、将来的に得られるはずだった収入(逸失利益)、治療費や入院費などの損害賠償を請求できます。長時間労働によってうつ病などの精神疾患を発症した場合も同じく、会社の責任を追及可能です。

「ブラック企業の特徴」の解説

ブラック企業を訴える方法と手続きの流れ

ブラック企業による労働問題が発覚し、自身が被害を被っていたことが明らかになったら、ブラック企業を訴える方法と手続きの流れを知っておきましょう。ただし、「ブラック企業を訴える」といっても最初から労働裁判や訴訟に進むのは時間や費用の負担が大きいので、状況に応じて最適な手続きを選択することが重要です。

ブラック企業といえども、労働者側が毅然とした態度で責任を追及すれば、是正したり、被害の補償に応じたりすることもあります。そのため、まずは交渉から始め、話し合いによる合意が難しいときに労働審判や訴訟に進むのがお勧めです。

証拠の収集

ブラック企業を訴えるにあたり、まず取り組むべきは証拠収集です。

主張したい労働法上の権利を明確にし、時系列に沿って事実を整理した上で、客観的な証拠を集めましょう。証拠は、交渉や労働審判、訴訟など各場面で、有利な主張を裏付ける材料となります。ブラック企業を訴える際に有効な証拠は、例えば次のものです。

【労働問題に共通の証拠】

- 雇用契約書・労働条件通知書

- 就業規則・賃金規程・退職金規程などの会社規程

- 給与明細

【未払い残業代に関する証拠】

- タイムカード、シフト表、日報・週報

- メールやLINEの送信履歴、PCログ、オフィスの入退館記録、交通系ICカードの履歴など

【不当解雇に関する証拠】

- 解雇通知書、解雇理由証明書(労働者の求めに応じて発行義務あり)

- 懲戒処分通知、注意書など、解雇理由の不当性を示す書面

【ハラスメントの証拠】

- 録音・録画データ、違法なチャット・メールの履歴、当時のメモや日記

- 診断書、カルテ、通院履歴などの医療記録

内容証明による通知書の送付

証拠がそろったら、会社との交渉によって問題解決を試みます。

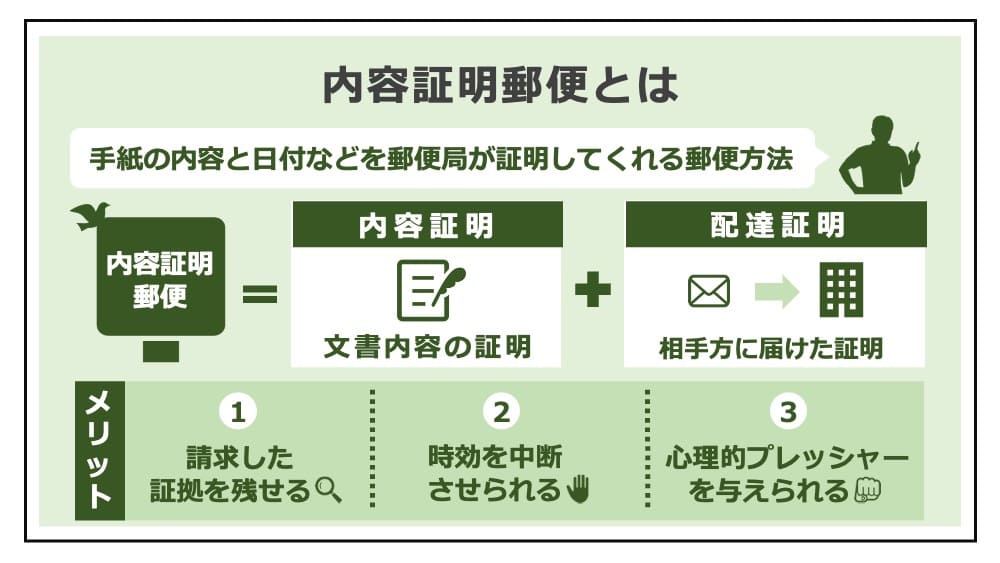

ブラック企業を訴える前に、交渉で労働問題を解決できないかを検討しましょう。交渉の開始時、こちらの主張を会社に明確に伝えるため、内容証明で通知書を送付するのが効果的です。内容証明は、通知書の文面と到達日を証拠に残せるため、後の法的手続にも有利に働きます。

未払い残業代の請求では、通知書によって「催告」の効力が発生し、そこから6ヶ月以内に労働審判や訴訟の手続きを行えば時効の進行を中断できます。不当解雇のケースでは、通知書に「就労の意思と能力があること」を記載しておくことで、解雇が無効とされた場合に解雇中の賃金請求が可能になります。

会社との交渉

通知書が届いた後、会社側から反論や回答が寄せられるのが通例です。

その後、交渉によって労使双方の希望を調整し、合意に達した場合には、その内容を文書(和解契約書や合意書など)にまとめ、署名押印して解決を図ります。和解で終了するときは、秘密保持のため「口外禁止条項」が付されることが多く、円満に解決できれば早期解決の有効な手段となります。

労働審判の申立て

ブラック企業を訴える際、最も有効な手続きが労働審判です。

労働審判は、迅速かつ柔軟に紛争を解決することを目的に設けられたもので、通常訴訟に比べて期間や費用が少なくて済み、労働者にとって利用しやすい制度です。訴訟と異なり、必ずしも法律に基づいた解決でなくても、柔軟な妥協案を模索できるメリットもあります。

労働審判には、次の特徴があります。

- 原則3回以内の期日で判断が下される。

- 法律上の厳密な解釈に限らず、実情に応じた柔軟な解決が可能。

- 労働審判官(裁判官)と労使双方の委員1名ずつが参加。

- 合意に至らないときは審判が下される。

- 審判に不服なときは2週間以内に異議申立てをすると訴訟に移行する。

労働審判を申し立てるときには、申立手数料(収入印紙代)と郵便切手代がかかりますが、申立手数料は訴訟のおよそ半額とされています(手数料額早見表)。

訴訟の提起

ブラック企業を訴える最終手段が、労働裁判(訴訟)です。

最終的な解決が図れる分、訴訟には相当の期間がかかり、問題にもよりますが、判決までには1年〜1年半程度かかるのが通例です。訴訟は、以下のような労使の譲歩が困難なケースに適しています。

- 解雇された労働者側が復職を目指す場合

- 高額の未払い残業代を請求する場合

- 長時間労働によって過労死・過労自殺した遺族との争い

互いに一定の譲歩をすることで解決するのが難しく、白黒はっきり付けなければならない事例は、労働審判では解決が難しいです。そのため、当事者のいずれかが異議申立てすることが予想されるケースは、労働審判を経ずに訴訟を提起することもあります。

強制執行

最後に、労働審判や訴訟の判決が確定してもなお、これに従った支払いを行わないブラック企業に対しては、強制執行により財産を差し押さえることができます。

ブラック企業を訴えるデメリットは全くない

ブラック企業で長年勤務すると、過酷な状況に慣れてしまい、訴えるのをあきらめて泣き寝入りしたり、我慢したりする人もいます。背景には、「ブラック企業を訴えることでデメリットがあるのでは」という漠然とした不安があります。ブラック企業の中には、このような労働者の心理に乗じて、訴えようという動きを見せると「報復」を示唆して脅してくるケースもあります。

しかし、結論からいえば、ブラック企業を訴えるデメリットは全くありません。そこで、訴えることを検討する労働者の不安について、どのように対策をすればよいか、解説します。

転職に不利になることはない

「会社を訴えたことが転職先に知られ、不利に働くのではないか」と心配する人もいます。しかし、労働問題の訴えを理由に労働者の社会的評価を下げたり、悪い噂を流したりすることは、名誉毀損やプライバシーの侵害に該当する違法行為です。

ブラック企業側にとっても、労働者から訴えられたことはイメージダウンに繋がります。他の社員に発覚すれば、自社内で次々に同様の訴訟が起こる危険もあり、企業としても広まることを恐れています。そのため、解決の際は企業側から守秘義務条項を求めてくる例も多く、むしろブラック企業自身が情報の秘匿を望んでいるのが実情です。

損害賠償請求は認められない

会社から「訴えるなら損害賠償請求をする」といった脅しを受けることもあります。

これも、根拠がなければ違法な脅しに過ぎません。未払い残業代の請求や不当解雇の争いなど、正当な権利行使を理由に損害賠償を請求されるのは不当です。労働審判や訴訟を起こすことは労働者の正当な権利であり、これを理由とした報復措置が許されないのは当然です。

このような請求は法的にも認められる可能性がなく、毅然と拒否すべきです。過度なプレッシャーをかけられ不安を感じるときは、弁護士を窓口とすることで精神的な負担を軽減できます。

「訴えたら解雇」は不当解雇

「訴えたらクビになるのでは」と不安に思う人もいます。実際、ブラック企業の中には、訴えを未然に防ごうと、「懲戒解雇にする」と脅すような対応を取ることもあります。

しかし、日本の労働法では、解雇権濫用法理による厳しい制限があり、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」がなければ、不当解雇として無効となります(労働契約法16条)。労働者が自らの正当な権利を行使したことを理由にした解雇は、まさに典型的な不当解雇であり、会社に賠償責任が発生することもあります。

現在の職場で働きながら訴えることも可能ですし、訴えを起こしたからといって退職しなければならないわけではありません。むしろ、在職中に交渉を進めた方が、有利な条件を引き出しやすくなるケースもあります。

ブラック企業を訴えるときの相談先

ブラック企業による違法な扱いに対し、「自分一人では立ち向かえない」と感じる方も多いでしょう。無理に一人で悩まず、専門機関や専門家に相談するのが解決への近道です。ブラック企業を法的に訴えたいと考えるとき、労働問題を得意とする弁護士に相談するのが最善です。労働問題を多く扱う弁護士なら、労働審判や訴訟などで、ブラック企業を訴えた経験が豊富にあります。

弁護士のほかに、労働基準監督署、労働局、労働組合なども、有効な相談先となります。ただし、「訴えることによる問題解決」が目的なら、裁判手続きの専門家である弁護士がふさわしいケースが多いでしょう。

ブラック企業という悪質な組織と、自分だけで交渉するのが難しいとき、弁護士に依頼するのは非常に有効です。弁護士に依頼すれば、交渉の窓口はもちろん、証拠収集や事前準備、労働審判の申立て、労働裁判の提起などを全て任せることができます。

労働基準監督署は、臨検(立入調査)し、指導、是正勧告により法違反を正す役割がありますが、刑事罰が課せられる悪質なケースでなければ動かないおそれがあり、少なくとも労働者の利益のためにブラック企業を訴えてくれる機関ではありません。

労働局もまた、助言指導やあっせんにより労働問題に関与しますが、ブラック企業を訴える場合のような強制力はなく、必ずしも解決に至るとは限らないのが難点です。

労働組合は、団体交渉によって労働問題を話し合いで解決しようとする組織であり、労働者の代わりに戦ってくれますが、労働審判や労働裁判などの法的手続きの代理人となることはできません。

まとめ

今回は、ブラック企業によって権利を侵害された労働者が、ブラック企業を訴える方法と手続きの流れについて解説しました。

ブラック企業は、巧妙な手口で労働者を苦しめます。ブラック企業に追い詰められ、権利を侵害され、いざ法的に訴えても、悪質な企業ほど反論や言い訳がうまく、正当な主張を認めてもらえないことがあります。ブラック企業に立ち向かい、権利を実現するには、訴える方法と共に適切な相談先を知る必要があります。

会社という組織を相手に、労働者が一人で立ち向かうのは容易ではありません。そのため、労働問題に詳しい弁護士に相談し、交渉や労働審判、訴訟などを代理してもらうことで、権利の実現に向けた強力なサポートを得ることができます。

- 不当解雇や未払い残業代の場面では、ブラック企業を訴えることができる

- ブラック企業を訴える方法には、労働審判や訴訟などの複数の手段がある

- ブラック企業を訴えて勝利するには、弁護士による法的サポートが重要

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/