ブラック企業が社会問題化して久しいものの、現在もなお、悪質な会社による長時間労働や過労死、未払い残業代、不当解雇といった深刻な労働問題は跡を絶ちません。

ブラック企業の問題は、中小企業に限らず、大企業や知名度の高い企業でも発生しています。例えば、ワタミ、電通、ゼンショーといった誰もが名前を知る企業でも、過去に労働問題が表面化して「ブラック企業」との評価を受けたことがあります。そして、そのような評価を受けた企業の中には、現在も事業を継続しているところも少なくありません。

ブラック企業の被害に遭わないために、まずは実態や特徴を知り、就職先として選ばないことが重要です。万が一入社してしまっても、未払い残業代の請求や不当解雇の撤回を求めるなど、法的手段を用いて自身の権利を守らなければなりません。

今回は、ブラック企業に共通する特徴を解説すると共に、ブラック企業への入社を未然に防止するための注意点、そして入社してしまった場合の対処法について、弁護士が解説します。

- ブラック企業では、未払い残業代や不当解雇などの労働問題が起こりやすい

- ブラック企業のよくある特徴を知り、入社や内定前に気付けるようにする

- 入社後にブラック企業であると気付いた場合、疲弊する前に逃げるべき

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

ブラック企業によくある労働問題

ブラック企業とは、労働法違反が常態化している企業のことです。

法律上の明確な定義はありませんが、コンプライアンス意識が乏しく、長時間労働や未払い残業代、各種ハラスメント、不当解雇といった問題を引き起こし、労働者を使い捨てる会社は、ブラック企業の典型例です。このようなブラック企業では、企業利益を優先するあまり、労働者の権利を軽視し、労働法を遵守しようとしない姿勢が顕著に表れます。

ブラック企業の逆が「ホワイト企業」です。ホワイト企業では社員の待遇がよく、福利厚生や教育・研修が充実し、ワークライフバランスに配慮があります。その結果、優秀な人材が集まり離職も少なく、長期的な視点で成長する企業が多いです。

ブラック企業では、以下のような労働問題が発生します。

長時間労働(安全配慮義務違反)

ブラック企業に多い労働問題の一つが、違法な長時間労働です。

極端な長時間労働が続くと、労働者の心身に重大な影響を及ぼします。場合によっては、過労死、過労自殺に至るケースもあります。労働基準法は残業代の支払いを義務付ける一方で、36協定による残業時間の上限も定めています。したがって、残業代を払ったからといって無制限に働かせてよいわけではありません。

企業には、労働者の安全と健康に配慮する義務(安全配慮義務)があり、これに違反して長時間労働を放置すれば、法的責任を問われます。特に、月80時間を超える残業が続くと「過労死ライン」に達し、その後に過労死や過労自殺、精神疾患に罹患した場合は労災認定の可能性が高まります。長時間労働を強要したケースだけでなく、明示の指示はなくても、精神論・根性論によって黙示のプレッシャーをかけてストレスを与えたときにも、業務が原因と判断されることがあります。

未払い残業代

ブラック企業では、残業代の未払いという違法行為が起こることがあります。

労働基準法37条は、「1日8時間、1週40時間」の法定労働時間を超える労働や、休日労働、深夜労働に対し、割増賃金(残業代)の支払いを義務付けています。これに反し、働かせたにもかかわらず残業代を支払わないことは明らかな違法行為です。

いわゆる「サービス残業」の問題は、長時間労働を強いられながら、適正な対価が支払われない状態であり、労働者の基本的な権利を侵害する重大な問題です。残業代の計算は複雑なので、企業側・労働者側ともに誤解や見落としによって未払い残業代が生じていることもあります。

「未払い残業代請求の方法」の解説

ハラスメント(セクハラ・パワハラなど)

ハラスメントの横行も、ブラック企業に共通する深刻な労働問題です。

職場で起こるハラスメントには、セクハラ、パワハラ、モラハラ、マタハラなど、様々な種類があります。ハラスメントが放置されると労働環境が悪化し、精神的・身体的な健康を保てなくなります。本来、企業にはハラスメントを予防し、発生した場合には速やかに対処する義務がありますが、ブラック企業ではこのような配慮がされず、被害が放置されがちです。

ハラスメント行為は、民法上の不法行為(民法709条)に該当し、被害者は、加害者本人に対してだけでなく、適切な予防や対策を怠った企業にも、慰謝料を請求することが可能です。

不当解雇・退職強要

ブラック企業は、労働者を簡単に解雇したり、退職を強要することも少なくありません。

新入社員を大量に採用し、企業側の判断で「使えない」とされた者から順に退職させていく手法は、典型的なブラック企業の手口です。明示的に解雇されない場合にも、自主的な退職を促すためにストレスやプレッシャーをかけ、退職を強要する行為も違法です。

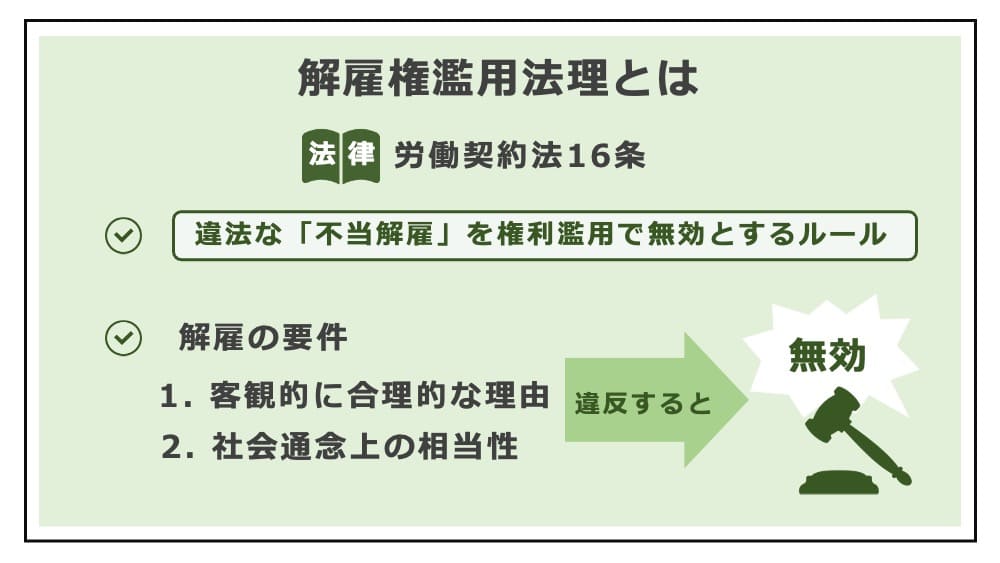

労働契約法16条では、解雇権濫用法理によって解雇は制限され、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない」解雇は、無効とされています。つまり、不当解雇は法的に無効であり、企業は解雇を撤回しなければならない場合があります。

本来であれば必要な指導、教育をすべき労働者を、会社の利益を優先して使い捨てるブラック企業に対しては、解雇の撤回を要求し、地位確認請求をするのが有効です。

「不当解雇とは?」の解説

ブラック企業の10つの特徴

次に、ブラック企業に共通して見られる特徴を解説します。

できることなら、入社前の段階でその企業がブラックかどうかを見抜き、就職を回避すれば深刻な労働問題の被害者にならずに済みます。ただし、外部から見抜くのは困難なこともあるので、就活の際は、ブラック企業に特有の傾向を知ることが大切です。

社会経験の少ない新卒の場合、ブラック企業に入社して大切な新卒の機会を失ってしまうことのないよう、特に注意を要します。

給与水準が極端に低い

給与水準が明らかに低い企業は、労働者を大切にしていない可能性が高く、ブラック企業の典型です。成果報酬制や歩合給、インセンティブを導入していても、実際には過酷なノルマを達成しない限り低賃金となってしまうケースもあります。

就職を検討する際は、「民間給与実態統計調査」(国税庁)などで業種ごとの平均年収を調査し、提示された条件と比較しておくと安心です。初任給が低く、努力に見合った昇給もなく、賞与も支給されないような場合、注意が必要です。

雇用契約書や就業規則が整備されていない

ブラック企業では、労働者が違法性に気づかないよう、基本的な労務管理を怠ることがあります。例えば、入社時に必要な労働条件通知書の交付や雇用契約書の締結を行わないケースです。

また、常時10人以上の労働者がいる事業場では就業規則を整備し、労働基準監督署へ届け出る義務がありますが、この義務が果たされていない場合もあります。必要な社会保険や労働保険に加入していない企業も、ブラック企業の可能性が高いです。

求人情報と実際の労働条件が異なる

求人票に記載された条件と、実際に入社後の労働条件が著しく異なることがあります。

人手を確保するために高年収を期待させたり、実際にはない充実した福利厚生を装って求人を集めたりする行為は、「求人詐欺」と呼ばれる違法行為であり、ブラック企業の典型です。求人詐欺が多発している背景から、ハローワークでは、青少年雇用促進法に基づき、法令違反を繰り返す企業からの求人票を受け付けないという運用が行われています。

離職率が異常に高い

ブラック企業では、未払い残業代やハラスメントなどのコンプライアンス違反が多く、職場環境が悪化しています。そのため、働きづらさを感じて早期離職が続出します。特に入社初期(1年目〜3年目)の若手社員の離職率が際立って高いのが、ブラック企業の特徴です。

したがって、離職率を調べたり、採用面接で質問したりすれば、ブラック企業を見抜くことができます。また、自発的な退職だけでなく、ブラック企業側も「不要な人材は使い捨てる」という意識を持っており、退職強要をしたり解雇したりするケースもあります。

就職前に、社員の年次ごとの在籍率を確認することで、事前にリスクを察知できます。

辞めたくても辞められない

ブラック企業は、従順でよく働く労働者を手放そうとしません。

労働者には退職の自由がありますが、ブラック企業は以下のような様々な違法行為を駆使して労働者を引き止め、退職を妨害しようとします。

- 退職届を受け取らない。

- 「退職するなら損害賠償請求する」と脅す。

- 退職前の懲戒解雇をほのめかす。

- 同業他社への転職を妨害する。

本来なら、労働条件を改善したり環境を整備したりすることが定着率を高めるのが正しい努力であり、違法行為による引き止めは、労働者にとってデメリットしかありません。

是正勧告や書類送検を受けている

労働基準監督署の調査により、労働基準法や労働安全衛生法などの違反が確認されると、企業には是正勧告が出され、見直しを求められます。法違反の内容が重大な場合は、企業やその経営者が書類送検され、刑事責任を問われることもあります。

過去に是正勧告や書類送検を受けた企業かどうかは、ニュースやインターネットの情報で確認できることもあり、就職活動時の重要な調査ポイントです。一旦生じた労働問題も、違反が是正されていればよいですが、残念ながら引き続きブラック体質を抱えている可能性もあります。

精神論や根性論を押し付ける社風

ブラック企業では、「努力が全て」「根性で乗り切れ」といった精神論や根性論を前面に出す企業文化が根強く存在します。特に、次のような特徴がある企業は要注意です。

- 体育会系の社風を掲げている。

- ベンチャースピリットと称して過酷な労働を正当化している。

- 偏った価値観を反映したミッション・ビジョン・バリュー。

- 毎朝社訓の唱和がある。

- 行き過ぎた精神論で過剰な努力を煽っている。

もちろん努力は必要ですが、無理なノルマやサービス残業を強要されるのは違法です。

このような環境では、長時間労働や過重なノルマが常態化し、残業代の未払いにもつながりかねません。経営者がカリスマ性を持ち、社員が盲目的に従っている企業も、労働者に利益が還元されなければ、結果的にブラックな体質となってしまいます。

社長や上司が美談・美学を語る

経営者や上司が「苦労の末に成功した」といった自らの経験を美談として語り、それを社員に押し付けるのも、ブラック企業の特徴の一つです。「過酷な労働環境で、ハードワークして成功を掴んだ」「昔はもっとひどかった」というのも同じです。

精神論が強要されるとパワハラが正当化され、職場いじめの温床となります。また、「社員は家族」「アットホームな職場」といった言葉を用い、無償の貢献や忠誠を求める風土も危険です。このような企業では、愛情ではなく労働力の搾取を目的とするケースが多いもので、終身雇用が崩壊し、転職が一般化した現代では、会社を家族に例えるのは無理があります。

求める成果が高すぎる

過剰なノルマ、達成困難な目標を課すのも、ブラック企業の特徴の一つです。

具体的な評価基準や、その達成方法を示さず、教育や指導もないまま成果だけを求め、結果が出なければ退職を促す、あるいは解雇するといったケースもあります。成長意欲が強すぎる企業、例えば「売上◯倍成長」「毎年◯店舗出展」など、非現実的なスローガンを抱えている環境下では、ストレスや疲労によって心身の健康を害される危険があるので注意が必要です。

本来のポテンシャルを超えて無理な成長を志す経営者は、労働者に違法な負担を与えることが多いため、不合理な理念やビジョンに洗脳されず、ブラック企業を見抜いてください。

ブラック化しやすい業種・業界である

ブラック企業は業種・業界や規模を問わず存在しますが、発生しやすい業界があります。

特に、人件費の割合が高い労務集約型の業界(例えば、飲食業、介護業、物流業など)は、「人件費を削減することで利益を上げる」というブラック企業の発想が生まれやすいです。

また、ベンチャー企業のように急成長を目指す会社は、コンプライアンス体制の整備が追いつかないまま拡大し、売上と利益に注力するあまり、組織の整備が後回しになります。その結果として社員に過剰な負担をかけてしまうケースもあります。違法な長時間労働を「ベンチャースピリット」や「当事者意識」といった言葉で我慢させると、ブラック企業化していきます。

ブラック企業に入社してしまったときの対処法

以上の特徴をもとに、自身の勤務先がブラック企業であったと理解した方に向けて、最後に、具体的な対処法について解説します。

ブラック企業では、労働者が理不尽な環境に我慢して働き続けることで、企業もその状態を当然と受け止め、更に状況が悪化してしまうことがあります。増長を避けるためにも、泣き寝入りせず、法律に基づいた正しい対応をするのが大切です。

ブラック企業かどうか正しく見極める

大切なのは、「自分の会社が本当にブラック企業なのか」を客観的に見極めることです。

ブラック企業は表向きには魅力的な理念やキャッチコピーを掲げていたり、一見風通しの良い職場を装っていたりします。残念ながら、入社してみないと気付けないこともあります。「ブラック企業の10つの特徴」に心当たりがあれば、ブラック企業の可能性が高いと考えてよいでしょう。

自分の判断に自信がないときは、弁護士に相談し、法的なアドバイスを聞いてください。

一刻も早く退職を検討する

ブラック企業での勤務を続けることは、心身に不調をきたし、最悪のケースでは過労による体調不良や精神的ストレス、過労死や過労自殺といった危険もあります。厳しいノルマや精神論に支配された職場では、本人が限界を超えていても気付けないこともあります。自分の健康や安全を守るため、一刻も早く退職を決断し、ブラック企業から離脱すべきです。

ブラック企業の中には、退職の意思を伝えても会社が拒否したり、「損害賠償請求をする」などと脅したりして辞められない例もあります。労働者には退職の自由が認められているので、弁護士に退職代行を依頼すれば、ストレスなく迅速に退職することができます。

ブラック企業の法的責任を追及する

ブラック企業の労働法違反の責任を追及するため、会社を訴えることで被害回復を図ることができます。ブラック企業を訴えることは、退職後であっても当然に可能です。

ブラック企業と争うべき主な労働法違反には、次の例があります。

いずれの責任追及も、まずは交渉を通じて解決を図りますが、ブラック企業が責任を否定するときには、労働審判や訴訟といった法的手続きで争います。これらの手続きには専門的な知識と経験が必要なので、労働法に精通した弁護士のサポートを受けることが有効です。

「ブラック企業を訴える方法」の解説

まとめ

今回は、ブラック企業で発生しやすい労働問題と、よくある特徴を解説しました。

ブラック企業に入社してしまわないためにも、事前チェックの参考にしてください。就職・転職活動の際には事前に十分な情報収集を行い、慎重に見極めることが大切です。

一口に「ブラック企業」と言っても、その実態は様々で、意図的に労働法に違反する悪質な企業もあれば、経営者自身が過度な責任感や理想に駆られ、結果的に労働者に過重な負担を強いてしまっているケースも見受けられます。

ブラック企業は、業界や業種、企業規模を問わず存在しています。入社後にブラックな実態に気づいた場合でも、労働者には自らの権利を守るための法的手段が用意されています。ブラック企業から身を守るために、弁護士に相談して適切な対処をすることをお勧めします。

- ブラック企業では、未払い残業代や不当解雇などの労働問題が起こりやすい

- ブラック企業のよくある特徴を知り、入社や内定前に気付けるようにする

- 入社後にブラック企業であると気付いた場合、疲弊する前に逃げるべき

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/