親には子の扶養義務があり、離婚後、子供を監護しない親は養育費を払うこととなります。

しかし現実には、無職になった場合やうつ病など健康上の理由で働けなくなった場合、収入が途絶えると養育費の支払いが困難なケースもあります。

相談者

相談者相手が無職だと、養育費は請求できない?

相談者

相談者突然無職になったので養育費が払えない…

養育費がないと親子の生活が困窮しかねないので、可能な限り支払いを請求すべきですが、無職になった理由次第では、養育費が減額されるおそれもあります(例:一時的な失業、健康上の理由による休職、定年退職後の年金生活、生活保護など、ケースごとの対応が必要)。

今回は、離婚後に一方の親が無職になった場合の養育費の扱いと、トラブルへの対応策について、弁護士が解説します。

- 無職になったとしても、子供を養育する義務はなくならない

- 無職でも養育費を支払うべきだが、職を失った理由によっては減額可能

- 現実的に支払い可能な額について、個別のケースに応じて話し合うべき

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

無職でも「収入がある」と判断される場合がある

まず、無職でも「収入がある」と判断される場合があることを解説します。

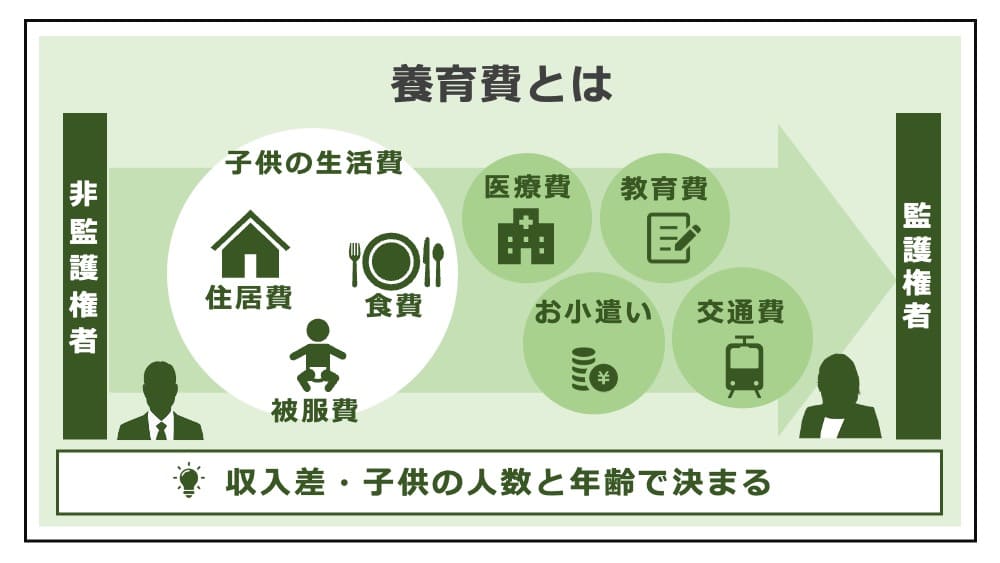

養育費は、子供の衣食住や医療費・教育費など、社会人として自立するまでに必要な費用のことです。その金額は、夫婦双方の収入差、子供の人数や年齢により、「養育費・婚姻費用算定表」を用いて決めるのが通例です。

無職ならば「収入はゼロ」でしょうが、自らの選択であえて働かない場合など、就労能力がある場合には、そのまま無収入として養育費を算定するのは公平でないケースもあります。この場合、就労能力があると判断できれば、たとえ無職でも潜在的稼働能力に基づいて養育費を算定します(詳細は「無職の場合に養育費請求が可能なケース・不可能なケース」参照)。

なお、万が一養育費が払われなくても、離婚時には財産分与や慰謝料など、その他の金銭請求も忘れてはいけません。財産分与では、相手名義の財産でも、夫婦の協力によって得られた「共有財産」が全て分与の対象となります。

「離婚時の財産分与」「離婚に伴うお金の問題」の解説

無職の場合に養育費請求が可能なケース・不可能なケース

次に、無職になった場合の養育費の扱いについて解説します。

離婚当初はもちろん離婚後であっても、養育費を支払う側が無職になり、養育費が払えなくなるケースがあります(離婚時に一旦養育費の額を合意しても、事情変更を理由に養育費の減額を求められることもあります)。

一方が無職となるよくある理由ごとに、養育費の扱いは以下の通りです。

就労可能なのに働かない場合

就労可能でも働いていない人がいます。例えば、起業の準備中、資産運用で生活している(いわゆる「FIRE」の状態)などで無職のケースです。

「就労可能なのに、自身の選択であえて働かない」という場合、養育費を支払わない、もしくは、減額するというのでは不公平が生じます。この場合、潜在的稼働能力をもとに、「実際に働いていれば得られたであろう収入」を参考にして、養育費の額を決めるのが一般的です。

養育費の決定の際に考慮される事情には、次のものがあります。

- 退職前の収入

- 失業保険を受給しているか

- 同年代、同業種の平均年収

一時的な失業状態の場合

一時的な失業状態の人は「自分の選択であえて働いていない」わけではないですが、近い将来に就職して収入が見込めることが多いです。そのため、養育費を決める際は、再就職の可能性や将来の収入の見込みを参考にして養育費を決める例が多いです。

また、既に内定が出ているなど、前職と同程度の収入が得られる見込みがあるなら、前職の収入を参考に養育費を決めるケースもあります。一方で、転職活動が難航していたり、年齢やケガ、障害などの事情で、再就職できても前職より収入が大幅に減るおそれがある場合は、養育費についても減額される可能性があります。

再就職が難航した場合の養育費の扱いについて、判断した裁判例を紹介します。

離婚した元妻に、子供2人分の養育費として月12万円を支払っていたが、失業による収入源、元妻の収入増を理由に減額を求めて調停を申し立て、審判に移行した事案(審判移行後も再就職はできていない)。

裁判所は、同年代の年収が賃金センサス(賃金構造基本統計調査)で約678万円とされることを考慮し、元夫も約600万円の年収が得られると判断して養育費の減額を認めませんでした。

うつ病など健康上の理由で休職中の場合

うつ病など健康上の理由で休職中であることを理由に、養育費が減額されることがあります。

ただ、休職中といっても、近いうちに復帰の見込みがある人と、休職期間満了で退職する人とでは、考え方が異なります。そのため、健康上の理由で休職している場合、養育費に影響させるのであれば、医師の診断書などの証拠に基づいて治療経過や病状、就労能力を検討すべきです。

夫が抑うつ状態になった場合の婚姻費用について判断した裁判例を紹介します。

毎月6万円の婚姻費用を払っていた夫が、抑うつ状態になって退職したため、再就職は困難であると主張し、家庭裁判所に減額を申し立てた事案。

審判では月3万円まで減額されたが、夫がより多くの減額を求めて即時抗告したところ、高裁は、以下の理由で原審判を取り消し、減額申立てを却下しました。

- 夫自身の意思で会社を辞めていること。

- 退職直前の給与額と前審判時の給与額に大差がないこと。

- 退職後、短期のアルバイトをしながら衛生管理者免許を取得し、通信制大学の入試を受けて合格していたこと。

上記は婚姻費用に関する判断ですが、養育費の減額が妥当かどうかもその時の状況を総合的に勘案すべきことに変わりなく、参考にすることができます。

なお、DVを受けていた、不貞(浮気や不倫)があったなど、(元)妻のせいでうつ病になった場合は、夫は精神的苦痛を受けたとして慰謝料を請求できる可能性があります。

「精神病を理由とする離婚」の解説

定年退職して年金生活の場合

定年退職して年金生活の場合も、養育費は支払う必要があります。この場合、年金の受給額を収入として養育費を算定しますが、以下の点に注意が必要となります。

年金生活者は職業費がかからない

年金生活者は、給与で生活する人に比べると、収入が高く評価されます。

年金は条件に当てはまれば必ず受け取れるので、収入を得るための必要経費(職業費)がかからないからです。したがって、得られる収入が同じであれば、働いて収入を得ている場合に比べ、年金収入を得ている人の方が、払うべき養育費が高くなります。

大幅に収入が減少するおそれがある

老齢年金の平均月額は14万7,360円(厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」)となっており、 定年退職後の収入は大幅に減少し、その分だけ養育費も減額される可能性があります。

一方で、支払義務者に貯蓄など資産があるときは、子供の将来を守るためにも十分に話し合い、妥当な額の養育費を受け取る必要があります。逆に、貯蓄や退職金を切り崩して生活している場合は、そのことを加味し、実態に合わせが額とすべきです。

生活保護を受給している場合

生活保護とは、様々な事情で「健康で文化的な最低限度の生活」(憲法25条1項)が送れない国民を支援するために、生活の困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度です。

支払う側が生活保護者であっても、養育費の支払い義務があります。しかし、生活保護はあくまで「健康で文化的な最低限度の生活」を送るための最低限の費用を支給する制度なので、受給中はその人自身の生活が優先され、事実上養育費を払うのは不可能です。

このような背景があるため、一方が生活保護を受けているときには、養育費の支払いについて当事者同士の話し合いで解決が難しいこともあります。

無職になった場合の養育費の対応策

次に、離婚後に支払義務者が無職になった場合の対応策を解説します。

離婚後に一方が無職になった場合、養育費の請求や支払いにも特別な配慮を要します。請求する側と支払う側に分け、それぞれの立場でどのように対処すべきかをご理解ください。一方が無職で困窮していると、「子供のための費用」である養育費とはいえ、トラブルの火種となります。

養育費を請求する側の注意点

養育費を請求する側(権利者)は、無職になった義務者から「収入がないから養育費が払えない」と反論されても、あきらめずに請求し続けることが大切です。

養育費は、離婚後の親子の生活のために欠かせない費用なので、無職だからといって未払いにしたり、勝手に減額したりすることは許されません。

「無職だから払えない」と言われてもあきらめない

「無職なので養育費は払えない」と言われてもあきらめないでください。

相手が貯金など資産を持っているなら払える可能性があります。解雇による失業、病気やケガで就労不能といった正当な理由があるならまだしも、あえて無職を選択していたり、怠惰で働いていなかったりするなら就労能力はあると判断できます。

本解説の通り、「働けるのにあえて働かない」状態なら、養育費は潜在的稼働能力に基づいて計算するのが公平です。養育費の支払いは法律上の義務である以上、「無職だから払えない」と言われてもあきらめず、法的根拠に基づいて請求すべきです。当事者間での交渉がまとまらないなら調停や裁判での解決を目指しましょう。

「養育費が支払われないときの対応」の解説

相手の収入や生活状況の嘘を暴く

無職でも、収入や資産があるなら養育費を請求できる余地があります。

「養育費を払いたくないから」という理由で嘘をついたり、財産を隠していたりする可能性があるときは、調査が必要です。正確な収入を把握するには、自治体の発行する課税証明書の開示を求める手が有効です。

相手が協力的に開示してくれないときは、話し合いでの解決は難しく、家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てるのがお勧めです。

「相手の財産を調べる方法」の解説

現実的な計画を立てる

「相手が無職でも養育費がもらえる場合がある」と解説しました。とはいえ現実的に、厳しすぎる条件だと応じてもらえず話がこじれる可能性があります。

したがって、相手の就労能力や生活状況を踏まえ、現実的な計画を立てることが重要です。例えば、相手が失業し、貯金を取り崩して生活しているなら、当初の条件通り養育費が払える場合ばかりではありません。貯金すら全くないという場合、減額をするか、または、一旦支払いを延期するといった解決策もあります。

当事者同士では解決できないときは、弁護士を間に挟んで話し合うのも効果的です。

養育費を支払う側の注意点

自身が養育費を支払う側(義務者)であり、無職になってしまった場合には、相手に「養育費を払えない理由」を説明し、理解を求める必要があります。

養育費を払えない理由を説明する

まず、養育費を払えない理由として、自身の経済状況を詳細に説明しましょう。

特に、やむを得ない理由(病気や障害、不当な解雇など)で無職になったり、収入が減ったりしたときは、理由を正直に話して理解を求めることが重要です。説明を省いたり曖昧な説明に終始したり、「無職なのだから仕方ない」などと開き直ったりすると、相手の不信感を募らせ、話し合いがうまくいきません。

現状を説明するための証拠を集める

説明にあたっては、現状の裏付けになる証拠を集めることも重要です。

例えば、病気やケガが理由で働けないなら、医師の診断書や障害者手帳など、就労不能である証拠を示してください。勤務先の倒産などやむを得ない事情で失業した場合は、離職票や退職証明書なども証拠として役立ちます。

また、無職でも資産があれば、相手は養育費の請求をあきらめないでしょう。合わせて「資産がないこと」を証明するために、金融機関の残高証明書を用意してください。

養育費の支払いは、受け取る側にとって重大なので、根拠も示さず「収入がない」「財産がない」と言い訳しても理解されません。可能な限りの証拠を用意し、「どうしても払えない」と理解してもらうよう努める必要があります。

払えないときは養育費の減額を交渉する

一度養育費の取り決めをしても、その後状況が変わった場合には減額することができます。この場合、交渉で解決しない場合には、裁判所に調停を申し立てることとなります。

例えば病気やケガ、勤務先の倒産など、やむを得ない事情があれば減額が認められる可能性があるので、負担を減らす有効な手段となります。

無職者の養育費についてよくある質問

最後に、一方が無職になったときの養育費について、よくある質問に回答します。

無職でも養育費は請求できる?

親が無職であることは、子供のための養育費には直結しません。

法律上、離婚後も親は子供を養育する義務があり、たとえ無職で収入がなくてもこの義務がなくなるわけではありません。ただし、無職である理由によっては、養育費の金額に影響する可能性があります。

養育費を受け取る側(権利者、例えば「妻」)が無職でも、育児の負担などが理由なら収入はゼロとして養育費を算定するのが一般的です。これに対し、養育費を支払う側(義務者、例えば「夫」)が無職の場合、健康上の理由で働けないなどのやむを得ないケースを除き、潜在的な稼働能力をもとに収入を算出し、養育費を決めることが多いです。

無職の場合の離婚時の養育費の相場は?

養育費の相場は、両親の収入状況、子供の年齢や人数によって、「養育費・婚姻費用算定表」を用いて決めます。

無職の場合には収入はないものの、単に「働かないことを選択している」に過ぎないならば潜在的稼働能力をもとに収入を算出します。また、年金や生活保護の受給なども収入として考慮するのが通常です。

ただし、特に支払う側が無職であったり、収入が少なかったりするケースは、現実的に支払い可能な額がどれほどか、当事者間でよく話し合いをしておかなければ、将来未払いが生じる原因となってしまいます。

うつ病の場合はどのような証拠が必要?

うつ病などの精神疾患によって就労不能状態の場合は、養育費を支払わない、もしくは養育費減額を求めるといった解決とすべきケースがあります。

ただし、相手を説得するには証拠が必要であり、医師の診断書やカルテ、服薬状況を示す資料などを入手しておくことが重要です。このような場合、早期に医療機関と連携し、十分な証拠を揃えておいてください。

相手が養育費の支払いに応じない場合の対策は?

相手が養育費の支払いに応じない場合、まずは話し合いでの解決を試みます。

しかし、当事者同士で解決できないときは、家庭裁判所に調停を申し立て、法的手続きを開始する必要があります。離婚後の養育費は、調停でも合意に至らないときは審判に移行します。審判で決定された養育費が払われないときは、強制執行によって相手の財産を差し押さえることもできます。

いずれも、複雑な法的手続きとなるため、法律知識に基づいて解決するために弁護士に相談するのがお勧めです。

まとめ

今回は、一方が無職になった際の養育費をめぐる問題について解説しました。

うつ病や障害など、働けない事情がある場合には、養育費の減額が認められる可能性があります。しかし、養育費は子供の将来の生活を守る重要な役割があるので、単に「働いていない」「収入がない」というだけで減らせるわけではなく、個々の状況に応じた判断が必要です。無職だからといって養育費が必ず減額されるとは限りません。

一方で、養育費は、受け取る側の就労状況も加味して算定しますが、例えば「元妻が育児を理由に就労していない」といった場合は、たとえ潜在的な稼働能力があっても、収入はゼロとして養育費を計算するのが通常です。

養育費の金額が当事者同士の話し合いで決められない場合、家庭裁判所に調停を申し立て、法的手続きを通じて争います。この際、法律知識をもとに進めるには、離婚問題に精通した弁護士のアドバイスを受けるのがよいでしょう。

- 無職になったとしても、子供を養育する義務はなくならない

- 無職でも養育費を支払うべきだが、無職となった理由によっては減額可能

- 現実的に支払い可能な額について、個別のケースに応じて話し合うべき

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

養育費や婚姻費用は、家族の生活を支えるための重要な金銭です。請求の手続きや適正額の計算方法を理解することが解決のポイントとなります。

別居中の生活費や子供の養育費について、どのように請求すべきかお悩みの場合、「養育費・婚姻費用」に関する解説を参考にしてください。