会社の明示の指示がなくても、黙示の指示を理由に残業代請求できるケースについて解説します。

残業代を請求できる「労働時間」とは、「使用者の指揮命令下に置かれている時間」のことです。つまり、会社からの「指揮命令」が要件なわけですが、業務をするよう具体的に指示された時間だけが「労働時間」なわけではありません。

かならずしも業務を具体的に指示されなくても、どうしても仕事しなければならなかったり会社に残らなければならなかったりする状況は、「指揮命令下に置かれた」と評価できるケースがあります。「会社にいなければ困る」、「帰宅は許さない」という無言のプレッシャーを受けたときは、残業代請求で対抗することを検討してください。

会社が業務をするよう事実上の強制力やプレッシャーを与えたり、労働者の努力にかこつけて残業を放置したりしているとき、そのような時間は労働基準法の「労働時間」であり、残業代請求の対象です。

- 黙示の指示・命令があれば労働時間であり、残業代請求できる

- 労働時間かどうかの判断基準は「指揮命令下に置かれた」かどうか

- 仮眠時間・休憩時間・移動時間も残業代の対象となることがある

なお、残業代請求を検討している方で、もっと詳しい知識を知りたい方は、次のまとめ解説をご覧ください。

まとめ 未払い残業代を請求する労働者側が理解すべき全知識【弁護士解説】

黙示の指示・命令による労働時間とは

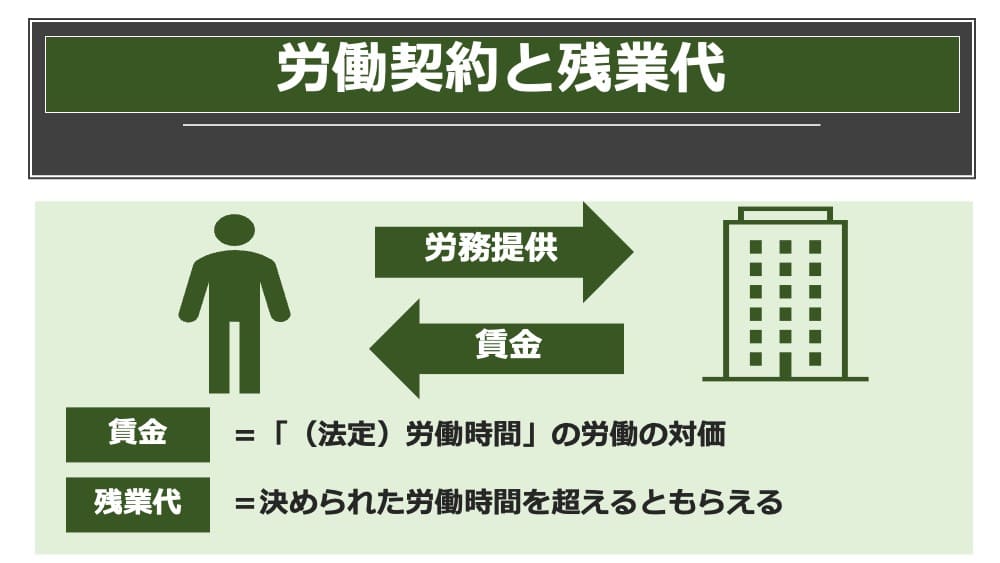

労働契約(雇用契約)は、労働者が労務を提供し、会社が賃金を払うという関係です。そして、この賃金が払われる対象となるのが労働基準法の「労働時間」です。

労働基準法では「労働時間」について、長時間労働を避ける目的で「1日8時間、1週40時間」(法定労働時間)という上限規制がありますが、「労働時間」の定義は、裁判例で「使用者の指揮命令下に置かれている時間」と決められています。

「使用者の指揮命令」のなかには、明示の指示にしたがって業務した時間が含まれるのは当然ですが、それだけでなく、黙示の指示・命令によって労働者が働かざるをえなかった時間もまた「労働時間」となります。つまり、会社からの黙示の指示・命令で働いた時間も足して、「1日8時間、1週40時間」(法定労働時間)を超えて働いたとき、残業代をもらうことができるのです。

そのため、残業代を正確に計算するためには、黙示の指示・命令によって働かざるを得なかった「労働時間」について理解する必要があります。

黙示の指示とは

黙示の指示とは、会社が労働するよう具体的に指示したわけではないものの、労働者が、事実上労働せざるを得ない状況におかれていることです。

会社は、労働契約(雇用契約)を結ぶことで、契約で定められた時間(すなわち「所定労働時間」)の間は、労働者を拘束し、業務を指示する権利があります。労働者側としては、「所定労働時間」の間は、給与をもらっている以上、業務に専念しなければなりません。したがって決められた時間内について、会社から労働者への明示の指示があります。

これに対し、労働者としても「言われたことだけをやればいい」というわけではありません。指示を受けなくても自分の役割を理解し、きちんとこなすことが社会人として重要となります。

会社から明確に指示は受けていないものの、「普通は、社会人として当然このような仕事をするはずだ」、「常識的に、このような行動を行うのが当然、自分の仕事の範疇だ」と自ら判断して行っているとき、そのような業務については「黙示の指示を受けていた」ということになります。

黙示の残業命令とは

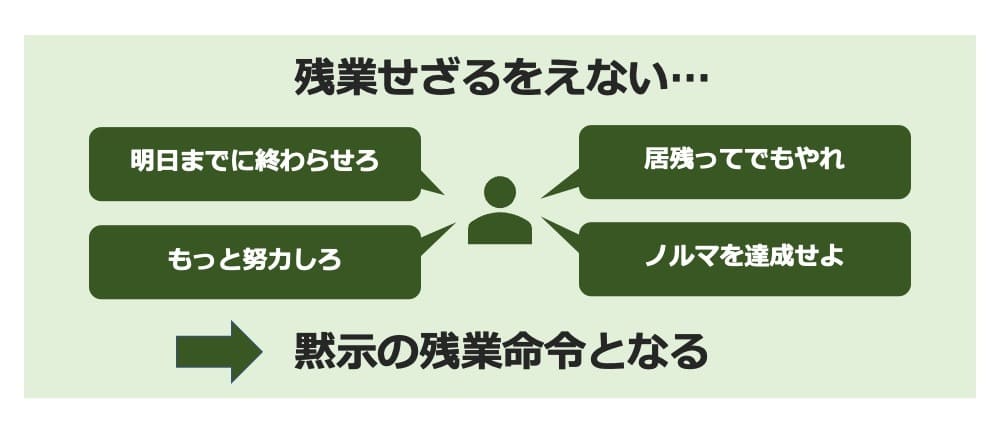

黙示の残業命令とは、会社が明確に「残業をするように」と命令したわけではないものの、事実上、残業せざるをえないような仕事を命じることで、結局は残業を命じられたのと同じ状況に置かれてしまうことです。

労働契約(雇用契約)では、会社は労働者に業務を命令する権利(業務命令権)があります。業務命令権にしたがい、「本日XX時まで残業するように」というように、明示的に残業命令を下すことができますが、この場合には、当然ながら残業代を支払わなければなりません。

残業代を支払いたくないと考える会社は、このような明確な残業命令を下すことなく「〜の業務はXX日までに行っておくように」、「もう少し頑張って仕事をするように」など、労働者に業務努力を求めることで、暗に残業を命令します。このようなブラック企業の手法は、残業代を回避するためにとられるやり方ですが、黙示の残業命令にあたり、結局「労働時間」にあたる可能性の高いものです。

黙示の指示・命令が「労働時間」と判断される基準

このように、黙示の指示・命令はいずれも、労働者側として、常識や周りの空気に流されて、自主的な努力と自分に言い聞かせて行ってしまうものですが、遠慮して自分を追い込み、心身を壊してしまっては元も子もありません。

一方で、そのような努力を正当に評価してくれる会社であればよいですが、黙示の指示・命令によって残業代支払いを回避しようとするブラック企業ほど、労働者の自主的な努力にタダノリし、労働基準法の「労働時間」にあたるのに残業代を払おうとはしません。

そのため、黙示の指示や黙示の残業命令の考え方をよく理解していただき、これらの時間が「指揮命令下に置かれている」と判断できるときは、残業代請求すべきです。「指揮命令下に置かれている」かどうかについて、次の事情を参考にしてください。

- 自分は早く帰宅したいが、会社の都合で帰ることができない

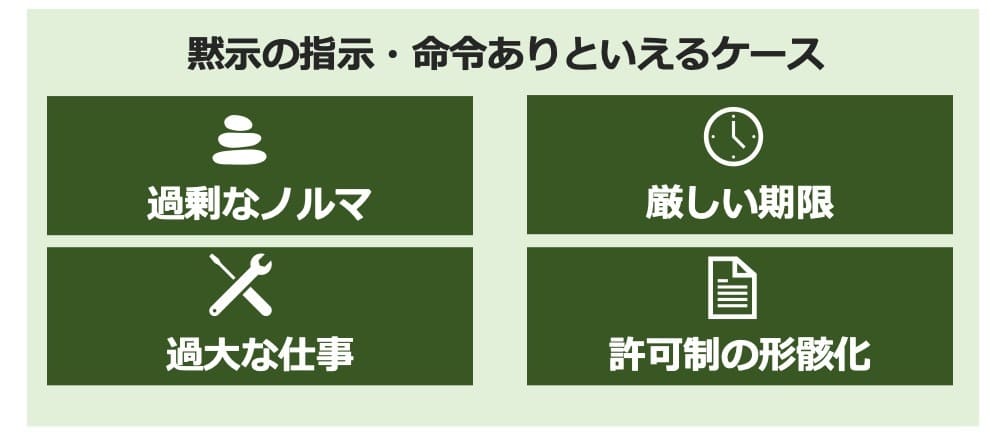

- 残業せずに帰宅してしまうと、期限内に終わらないほどの仕事を指示されている

- 残業せずに帰宅してしまうと、達成できないノルマを課されている

- 残業しなかったとき、注意指導や評価の低下など、自分にとって不利益がある

残業が禁止・中止されていなければ、黙示の指示・命令があったといえる

「黙示の指示・命令」は、「黙示」であるために目に見えず、判断がとても難しいです。そのため、黙示の指示・命令を悪用して残業代請求からのがれようとするブラック企業は、巧妙に業務の指示・命令を隠してきます。

このような悪質な対応に対抗するために、むしろ、「自分のおこなっている残業が、会社から禁止されていたり中止を命じられていたりしないのであれば、残業代請求の対象となるべき」というように逆に考える方法が有効です。

実際、次の裁判例でも、残業を禁止しておらず、労働者が会社に残って仕事をしているのを知っていながらこれを中止するよう命じなかったケースで残業代請求が認められています。

原告のタイムカードについては、その上司が逐一打刻の漏れや誤りについて確認をしていることからすれば、被告会社が原告の出退勤時刻を管理するために用いていたことは明らかであり、被告会社が原告に対し相当程度の量の業務を行わせていたことも併せて考えると、原告が打刻された退勤時刻まで被告会社の明示又は黙示の指示に基づき就労していたと推認できる。

東京地裁令和2年1月16日判決

…(略)…被告は何らこれを抑制する措置を採っていなかったことからすると、原告らの前記時間外労働(深夜労働)のうちみなし残業時間を超える部分については、少なくとも、被告の黙示の指示があったというべきである。

横浜地裁平成19年10月30日判決

そうすると、被告は、労働基準法37条により、原告らのみなし残業時間を超える時間外労働(深夜労働)に対しても賃金を支払う義務を負うものである。

残業を禁止・中止としていたとしても、終業時刻に仕事が終わるよう業務量を減らす努力をあわせて行っていない会社では、結局その負担は労働者が負うことになり、妥当な解決とはいえません。このようなときにも「黙示の指示・命令」があったといえます。

残業許可制をとり「許可のない残業は一律認めていない」という反論されたとしても、実態として残業許可制が正しく運営されておらず、許可がなくてもみんな残業をしていたような事例では、このような反論は認められません

【ケース別】黙示の指示・命令により残業代請求できる場合

次に、労使間でよく問題になりやすい、黙示の指示・命令によって残業代請求できる場合について、よくあるケース別に弁護士が解説します。

黙示の指示・命令があると考えられるケースの多くは、会社側としてはまったく業務を指示した気はない(もしくは、残業代を支払いたくないため「指示した気はないことにしている」)というのがほとんどです。そのため、黙示の指示・命令があったと主張しておこなう残業代請求は、対立が激化することが多く、しっかり残業代を回収するためには、労働審判、訴訟など法的手続きを利用するのがおすすめです。

仮眠時間、待機時間

「仮眠時間」、「待機時間」といった時間は、会社としては仮眠・待機を指示しただけで業務の指示・命令をしたわけではないと考えがちです。

しかし、実際は、仮眠時間や待機時間中にも電話がかかってきたら対応したり、見回りしたり、緊急事態が起こったときは対応するのが自分しかいなかったりといったケースが多いです。このとき、実際に対応した時間が「労働時間」なのは当然ですが、実際に対応しなかったとしても「対応をする可能性があった」のであれば、使用者の指揮命令下に置かれたと評価され、「労働時間」にあたります。

このことは結局、仮眠・待機を指示しているだけでありながら、実際には黙示的に、「その間になにかあれば、すべて自分で対応し、業務をおこなうように」という指示・命令があったのと同じだと評価できるからです。

休憩時間

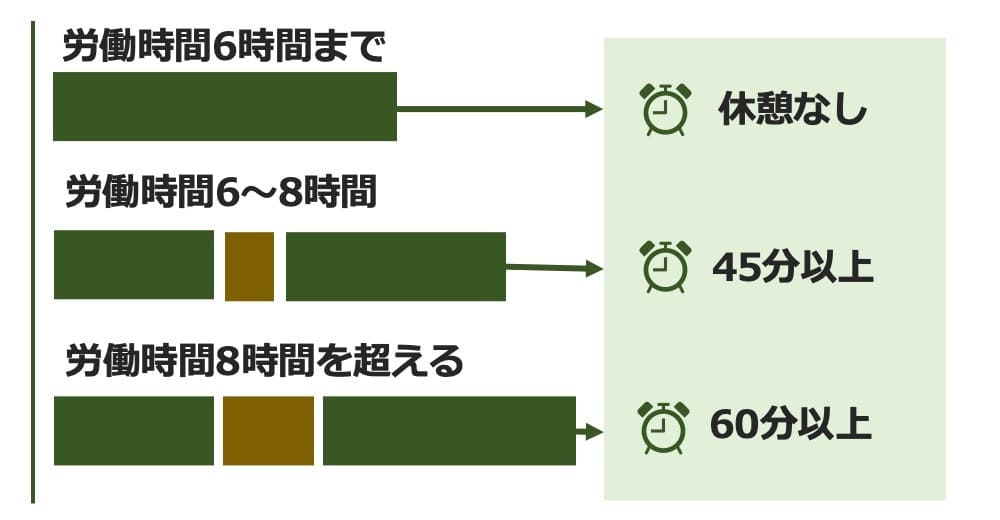

労働基準法は、労働者の疲弊を防止するため、一定時間ごとに休憩時間を与えることを会社の義務としています(6時間を超える労働については45分、8時間を超える労働については1時間)。

この「休憩時間」についても、黙示の指示・命令があるときは、労働基準法の「労働時間」にあたり残業代を請求できます。

「休憩時間」といえるためには労働から完全に解放され、労働者が自由に利用できなければなりません。しかし、次のようなケースでは、「休憩時間とはいえ、必要に応じて業務を行うように」という黙示の指示・命令を受けていたと評価できます。

- 休憩時間とされているが、実際には業務をしなければならない

- 休憩時間にも仕事をしなければ帰れない

- 休憩時間に自分1人しか社内におらず、席を離れられない

- 休憩時間でも電話対応、来客対応が必要

研修・教育訓練

研修・教育訓練についても、会社の業務のために行うものであれば「労働時間」にあたり残業代請求できます。明示の命令をされていなくても、事実上参加が強制されていたと評価できるとき、黙示の指示・命令があったといえるからです。

例えば、次のようなケースでは、研修・教育訓練の時間についても「労働時間」となります。

- 会社が費用を負担し、参加しないと業務に必要な資格をとることができない

- 自由参加とされているが、会社に詳細な報告をすることが求められる

- 自由参加とされているが、参加しないと評価が下がる

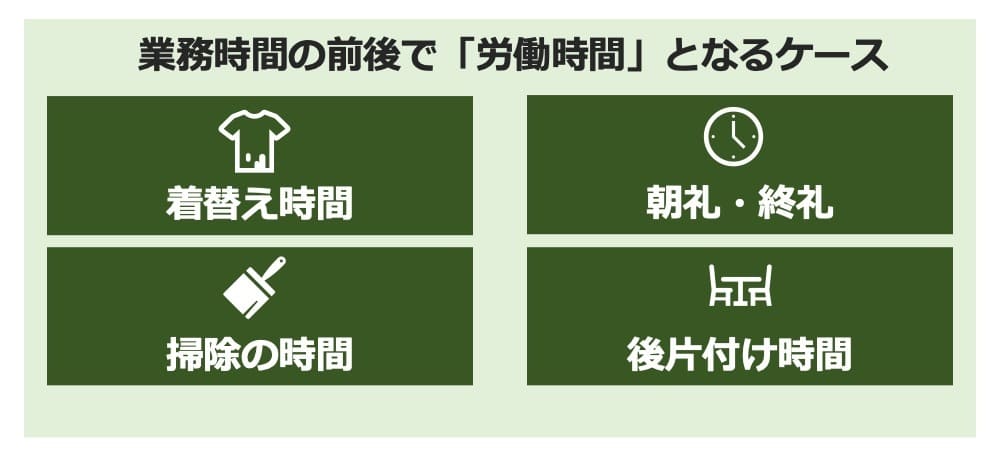

労働時間の前後の時間

会社の定めた所定労働時間(始業時刻から終業時刻まで)は、会社が明示的に業務を命令しています。そのため、その前後に接着した時間については、黙示の指示・命令があったのではないかがよく争いとなります。

労働基準法の「労働時間」であることに争いのない業務時間に接着している時間は、結局、会社にいなければならないことが多いからです。むしろ、所定労働時間ぴったりに仕事を開始し、終了することは通常ありません。

例えば、次のケースでは、ある一定の行動を行うことが黙示に指示・命令されているため「労働時間」にあたります。

- 労働時間の前後にある着替え時間

(制服や作業着の着用が必須であり、自宅から着用してくることが困難なケースなど) - 始業前の掃除時間

- 朝礼・終礼

- 就業後の片付け時間

移動時間

「移動時間」は業務そのものではなく、原則としては労働基準法の「労働時間」にはなりません。

しかし、移動時間は業務にともない当然必要となるもので、勝手に場所を移動することはできず労働者は結局事実上の拘束を受けています。そのため、移動時間を利用して業務をすることが、黙示的に指示・命令されていたときは、「指揮命令下に置かれている」と考えられ「労働時間」にあたり残業代を払ってもらえます。

例えば、次のようなケースは、移動時間といえども「労働時間」です。

- 取引先に訪問するとき上司が同行し、移動時間中に業務についてのレクチャーを受けていた

- 訪問時の商談のため、資料作成・予行演習を移動時間中に行っていた

まとめ

今回の解説では、黙示の指示・命令によって労働基準法の「労働時間」と評価され、賃金や残業代の支払いの対象となる時間の考え方について解説しました。

残業代請求をするとき、「労働時間」としてカウントする時間が増えれば増えるほど、残業代を増やすことができます。そのため、「労働時間にあたるかどうか」の判断に迷うとき、「労働時間」の基本的な考え方を正しく理解することが、請求できる残業代の増額につながります。

特に、今回解説した黙示の指示・命令にしたがって業務を行った時間は、会社側では労働時間と思っておらず認識が異なることが多いため注意が必要です。

当事務所のサポート

.png)

弁護士法人浅野総合法律事務所は、労働問題に強みをもち、残業代請求のケースについて多数の解決実績を有しています。

残業代を請求しても会社が支払ってくれないとき、労働審判・訴訟などで残業代請求を進めていくため、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

残業代請求のよくある質問

- 業務を指示されていなくても、「労働時間」となることがありますか?

-

明示に業務指示を受けていなくても、黙示の指示・命令を受けていれば「労働時間」となり、残業代請求をすることができます。もっと詳しく知りたい方は「黙示の指示・命令による労働時間とは」をご覧ください。

- 黙示の指示・命令があって残業代請求できるケースにはどのようなものがありますか?

-

黙示の指示・命令ありといえるケースには、仮眠時間・待機時間、休憩時間、研修・教育訓練、労働時間の前後の時間、移動時間などがあります。もっと詳しく知りたい方は「【ケース別】黙示の指示・命令により残業代請求できる場合」をご覧ください。