残業代を請求できる「労働時間」とは、「使用者の指揮命令下に置かれている時間」を指します。つまり、会社からの「指揮命令」が要件となりますが、必ずしも具体的な業務指示があった時間だけが「労働時間」なわけではありません。

業務を具体的に指示されなくても、どうしても仕事しなければならなかったり、会社に残らなければならなかったりする状況は、「指揮命令下に置かれた」と評価できるケースがあります。例えば、「会社にいなければ支障が生じる」「帰宅は許さない」といった無言のプレッシャーが存在する場合は、残業代を請求することを検討すべきです。

会社が事実上の強制力やプレッシャーを与え、労働者の「自主的な」努力にかこつけて残業を黙認している場合、その時間は労働基準法の「労働時間」であり、残業代請求の対象となります。

今回は、会社の明示の指示がなくても、「黙示の指示」を理由に残業代を請求できるケースについて解説します。

- 黙示の指示や命令があれば「労働時間」に該当し、残業代を請求できる

- 労働時間かどうかの判断基準は「指揮命令下に置かれているかどうか」

- 仮眠時間・休憩時間・移動時間も残業代の対象となることがある

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

黙示の指示・命令による労働時間とは

労働契約(雇用契約)は、労働者が労務を提供し、会社が賃金を支払うという関係です。そして、賃金の支払い対象となるのが、労働基準法の定める「労働時間」です。

労働基準法は「労働時間」について、長時間労働を防ぐため、「1日8時間、1週40時間」(法定労働時間)という上限を設けています。この「労働時間」の定義は、裁判例で「使用者の指揮命令下に置かれている時間」とされています。

「使用者の指揮命令」には、明示の指示が含まれるのは当然ですが、黙示の指示・命令によって労働者が働かざるを得なかった時間も含まれます。つまり、会社からの黙示の指示・命令に従って働いた時間も含め、「1日8時間、1週40時間」(法定労働時間)を超えていれば、残業代を請求できる可能性があります。

黙示の指示とは

残業代を正確に計算するには、黙示の指示・命令により働かざるを得なかった「労働時間」について理解することが重要です。黙示の指示とは、会社が具体的に業務を指示したわけでなくても、労働者が事実上労働せざるを得ない状況に置かれていることを指します。

労働契約を結ぶことで、会社には契約で定めた「所定労働時間」内は労働者を拘束し、業務を指示する権限があります。労働者も、給与を受け取る以上、所定労働時間内は業務に専念しなければなりません。したがって、この時間内における会社の明示的な指示は当然といえます。

一方で、労働者も「言われたことだけやればよい」というわけではありません。社会人として、自ら業務を判断し遂行することも求められます。会社から明確な指示を受けなくても、「常識的にこの業務はやるべきだ」「自分の仕事の範疇だ」と判断して働く場合、その時間は「黙示の指示を受けていた」と評価される可能性があります。

「労働時間に含まれるものとは?」の解説

黙示の残業命令とは

黙示の残業命令とは、会社が明確に「残業をするように」と命じてはいなくても、事実上、残業せざるを得ない状況を作り出すことを指します。

労働契約上、会社には業務命令権があり、「本日〇〇時まで残業するように」と明示的に指示した場合には、当然残業代を支払う必要があります。しかし、残業代を支払いたくない会社は、直接的な指示を避け、「〇〇日までに仕上げておくように」「もう少し頑張って進めてほしい」といった形で労働者に努力を求め、実質的には残業を強要するケースがあります。これらは黙示の残業命令とみなされ、労働基準法上の「労働時間」に該当するため、残業代が発生します。

黙示の指示・命令が「労働時間」と判断される基準

黙示の指示・命令はいずれも、労働者も常識や周りの空気に流され、「自主的な努力」と自分に言い聞かせて従っていることが多いです。しかし、遠慮や我慢で自分を追い込み、心身の健康を損なっては元も子もありません。

黙示の指示や命令の下で働いた時間が「労働時間」と認められるかどうかを判断するには、次の点が参考になります。

- 早く帰宅したいが、会社の事情で帰れない。

- 残業せずに帰宅すると、期限内に終わらない量の仕事を任されている。

- 達成が困難なノルマを課され、残業しないと完了しない。

- 残業しないと上司から注意されたり、評価が下がったりするなどの不利益がある。

このような状況で「指揮命令下に置かれている」と判断できる場合、会社が黙示的に残業を命じていると考えられるため、残業代を請求できる可能性があります。黙示の指示・命令が「労働時間」と認められるかどうか、慎重に判断することが大切です。

社員の努力を正当に評価する会社であればよいですが、黙示の指示・命令によって残業代支払いを回避しようとするブラック企業ほど、労働者の自主的な努力を悪用し、残業代を支払いません。

「未払い残業代請求の方法」の解説

残業が禁止・中止されていなければ、黙示の指示・命令があったと判断できる

「黙示の指示・命令」は、その名の通り明確な形で示されるわけではないため、判断が非常に難しい側面があります。このことを悪用して残業代の支払いを回避しようとするブラック企業は、指示や命令を巧妙に隠そうとします。

このような悪質な対応に対抗するには、「自分の行っている残業が、会社から禁止されていたり中止を命じられていたりしないなら、残業代請求の対象となるべき」と、逆に考える方法が有効です。

実際、裁判例でも、会社が残業を禁止せず、労働者が社内に残って業務をしている状況を認識していながら、その残業を中止させなかったケースで、残業代請求を認めた事例があります。

原告のタイムカードについては、その上司が逐一打刻の漏れや誤りについて確認をしていることからすれば、被告会社が原告の出退勤時刻を管理するために用いていたことは明らかであり、被告会社が原告に対し相当程度の量の業務を行わせていたことも併せて考えると、原告が打刻された退勤時刻まで被告会社の明示又は黙示の指示に基づき就労していたと推認できる。

東京地裁令和2年1月16日判決

…(略)…被告は何らこれを抑制する措置を採っていなかったことからすると、原告らの前記時間外労働(深夜労働)のうちみなし残業時間を超える部分については、少なくとも、被告の黙示の指示があったというべきである。

横浜地裁平成19年10月30日判決

そうすると、被告は、労働基準法37条により、原告らのみなし残業時間を超える時間外労働(深夜労働)に対しても賃金を支払う義務を負うものである。

たとえ会社が形式的には残業を禁止・中止していたとしても、終業時刻に終えられるように業務量を調整していない場合、結局その負担は労働者が負うこととなり、妥当な解決とは言えません。このような場合にも、「黙示の指示・命令」があったと判断できます。

残業許可制を導入し、「許可のない残業は一律認めない」と会社が反論する場合にも、実態として許可制が正しく運営されておらず、無許可の残業が常態化している場合、会社の主張は通らないと考えられます。

【ケース別】黙示の指示・命令により残業代請求できる場合

労使トラブルで問題となりやすい「黙示の指示・命令」による残業代請求について、よくあるケースを取り上げて解説します。

黙示の指示・命令があるケースでも、会社側は「業務を指示した覚えがない」と主張することが多く、特に残業代を支払いたくない場合は「指示していないことにする」ケースもあります。そのため、黙示の指示・命令を理由とした残業代請求は、労使の対立が激化することが多く、しっかり残業代を回収するには、労働審判や訴訟など法的手続きを利用するのがお勧めです。

仮眠時間、待機時間

「仮眠時間」「待機時間」は、会社としては「仮眠や待機を指示しただけで、業務の指示や命令はしていない」と主張することが多いです。しかし、実際は、以下のような状況がよくあります。

- 仮眠中や待機中に電話対応や巡回を求められる。

- 緊急事態に対応するのが自分しかいない。

- 常に対応の可能性があり、待機を余儀なくされる。

このとき、実際に対応した時間が「労働時間」なのは当然として、実際に業務を行っていなくても「対応をする可能性があった」のであれば、使用者の指揮命令下に置かれたと評価され、「労働時間」にあたります。

つまり、仮眠・待機を指示しているだけであっても、実質的には「その間に何かあれば全て自分で対応し、業務を行うように」という黙示の指示があったのと同じことと評価できます。

「仮眠時間と労働時間」の解説

休憩時間

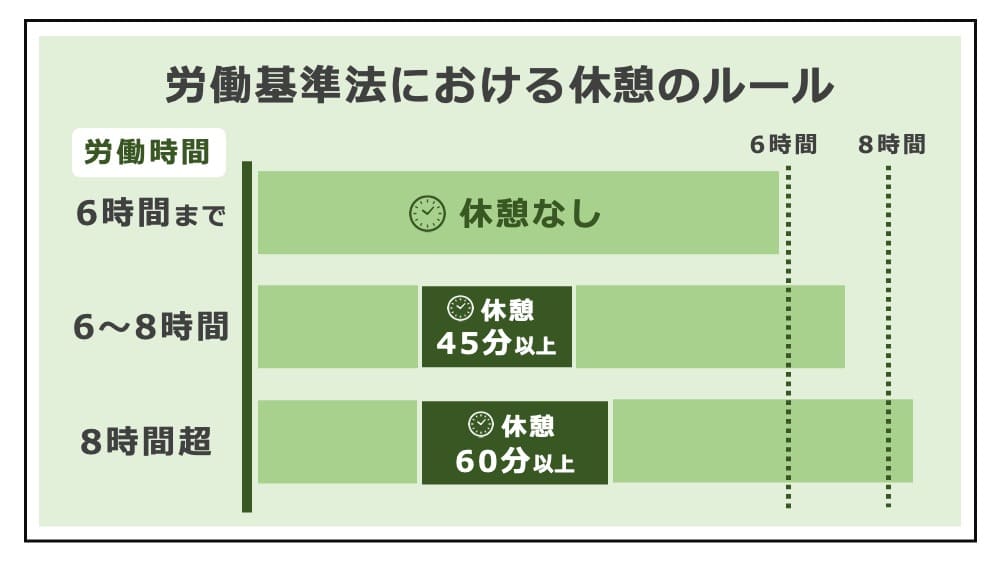

労働基準法は、労働者の疲労を防止するため、6時間を超える労働には45分、8時間を超える労働には1時間の休憩を義務付けています。

この休憩時間は、労働から完全に解放されていて、労働者が自由に利用できる必要がありますが、以下の状況では、事実上の拘束があるので「労働時間」と評価されることが多いです。

- 休憩時間中も実際には業務をしなければならない。

- 休憩を取らずに働かなければ仕事が終わらない。

- 自分一人しか職場におらず、席を離れられない。

- 休憩中に電話対応や来客対応を求められる。

したがって、これらの「労働時間」に該当するケースでは、賃金や残業代が未払いとなっている可能性が高いです。

研修・教育訓練

研修や教育訓練も、会社の業務の一環として行われるものであれば「労働時間」にあたり、残業代を請求できます。明示的に指示されていなくても、事実上参加が強制されていたと評価できるなら、黙示の指示があったと言うことができるからです。

以下のようなケースでは「労働時間」として認められる可能性が高いです。

- 会社が研修費用を負担し、資格取得が業務上必須とされている。

- 「自由参加」とされるが、実際は参加しないと評価が下がる。

- 参加して、会社に詳細な報告をすることが求められている。

「研修の残業代」の解説

労働時間の前後の時間

会社の定めた所定労働時間(始業時刻から終業時刻まで)は、会社が明示的に業務を命令しています。しかし、その前後に接着した時間についても「黙示の指示・命令があったかどうか」が、残業代請求のケースでよく争点となります。

労働基準法の「労働時間」であることに争いのない業務時間に接着した時間も、結局は会社にいなければならないことが多いからです。むしろ、所定労働時間に丁度仕事を開始し、終了するのは難しいことも多いでしょう。

以下のケースでは「労働時間」に該当する可能性が高まります。

- 着替え時間:制服や作業着が必須であり、自宅からの着用が難しい場合

- 始業前の掃除時間:業務として清掃が求められている場合

- 朝礼・終礼:業務内容や連絡事項の確認が含まれる場合

- 就業後の片付け時間:作業終了後に片付けが義務付けられている場合

移動時間

原則として「移動時間」は業務そのものではなく、労働基準法の「労働時間」に含まれません。

しかし、業務に伴い当然に必要となる移動時間は、勝手に場所を移すことはできず、労働者は事実上の拘束を受けています。そのため、移動時間を利用して業務をすることが黙示的に指示・命令されていた場合、「指揮命令下に置かれている」と考えられ、「労働時間」と認められることがあります。

以下のような、移動時間といえども「労働時間」に該当します。

- 上司と同行中に業務の指示や教育を受けている。

- 訪問先への移動中に商談資料の作成や練習をしている。

- 業務指示に基づき、指定の場所に向かっている。

これらの場合、単なる移動ではなく業務の一環であり、「労働時間」として扱われる可能性が高いので、残業代を支払ってもらうことが可能です。

まとめ

今回は、黙示の指示・命令によって労働基準法上の「労働時間」と認められ、賃金や残業代の支払い対象となる時間の考え方について解説しました。

残業代を請求する際は、「労働時間」に算入される時間が多いほど、請求できる残業代を増やすことができます。そのため、「労働時間に該当するかどうか」の判断に迷うとき、基本的な考え方を正しく理解しておくことが、残業代を増額させるために重要です。

黙示の指示・命令に基づいて行った業務は、会社側が労働時間とは認識していないケースが多く、注意が必要です。認識違いがあると、企業が残業代の支払いを拒否して争いになります。

残業代を請求しても会社が支払わない場合は、労働審判や訴訟などの法的手続きも検討する必要があります。一人では解決困難な場合、ぜひ弁護士に相談してください。

- 黙示の指示や命令があれば「労働時間」に該当し、残業代を請求できる

- 労働時間かどうかの判断基準は「指揮命令下に置かれているかどうか」

- 仮眠時間・休憩時間・移動時間も残業代の対象となることがある

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

残業代の未払いは、労働者の正当な権利を侵害する重大な問題です。

違法な未払いに泣き寝入りせず、労働基準法の知識に基づいた計算で、しっかりと請求することで、正当な対価を取り戻すことが可能です。

残業代請求の解説を通じて、必要な手続きや対処法をご理解ください。