2020年4月1日、民法(債権法)の大幅な改正が施行されました。

本改正は、明治時代に制定された民法(旧民法)以来、およそ120年ぶりの抜本的な見直しであり、特に、契約や債権に関するルールが大きく変わる重要な法改正です。

本改正では、実務で問題視されていた「瑕疵担保責任」が廃止され「契約不適合責任」が新設されたほか、契約解除のルールの見直し、法定利率の変動制の導入、消滅時効の統一や保証契約の規制強化、定型約款の明文化などの様々な変更点があります。いずれも、企業・個人のいずれにとっても、契約実務に大きな影響を与えます。

今回は、2020年4月施行の改正民法について、変更点を一覧にしてわかりやすく解説します。合わせて、改正点を踏まえて実務でどのように対処すべきか、弁護士が解説します。

- 2020年(令和2年)4月1日に施行された民法改正は、120年ぶりの大改正

- 本改正では、民法の債権法(契約や取引に関するルール)が変更された

- 契約不適合責任や定型約款など、新たな条項が設けられた

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

民法改正(2020年4月施行)の概要

2020年4月1日より、改正民法(債権法改正)が施行されました。本改正は、1896年(明示29年)の民法制定以来、約120年ぶりとなる大規模な見直しです。

まずは、その改正の目的や経緯、施行日などについて解説します。

民法改正の目的と経緯

2020年4月1日に施行された民法改正の主な目的について解説します。

本改正以前、民法の債権関係の規定は、約120年もの間実質的な改正が行われていませんでした。この間の社会経済の変化への対応を図ると共に、国民に分かりやすい法律とする観点から、裁判例や慣行によって実務で通用していたルールを明文化した、という背景があります。

主な目的は、次のように説明することができます。

- 社会や経済の変化への対応

旧民法制定から長い年月が経過したことで、現代の社会経済の変化に対応することが大きな目的となっています。社会経済の変化は、契約や取引の実態にも影響するので、それを規律する民法のルールも、実態に合わせて変更する必要が生じていました。 - 実務上のルールの明文化

法律が実態にそぐわない部分について、判例や慣習で補完されていた実務上のルールについて明文化を図ることも目的の一つです。法律に明文化することで、法的安定性と予見可能性を高めることができます。 - 国民にとって分かりやすい法律の実現

旧民法には、難解な表現や一般の用法とは異なるものが含まれ、一般の人に分かりづらい内容がありました。理解しやすい法律とすることで、トラブルの予防や解決の促進に繋がります。

これらの目的により、主に契約や債権に関する規定を中心に改正が進められ、取引社会を支える法的基盤の強化が期待されています。

公布日と施行日

改正民法の公布日と施行日、経過措置については、次の通りです。

- 公布日:2017年6月2日

- 施行日:2020年4月1日

原則として、施行日までに締結された契約には改正前の法律、施行日後に締結された契約には改正後の法律が適用されます。

定型約款については、施行日前に契約が締結された場合でも、施行日後は改正後の法律が適用されます。ただし、改正前の民法が適用されることを希望する場合、当事者(解除権を行使することができる者は除く)は、書面または電磁的記録によって反対の意思表示をすることができ、その場合は施行日後も改正前の民法が適用されます。

改正法の正式名称は「民法の一部を改正する法律」(平成29年法律第44号)であり、公布から施行まで約3年間の準備期間が設けられました。このように長い期間が設けられたのは、改正内容が広範で、契約実務への影響が大きく、十分な周知が必要であると考えられたためです。

公布以前から、法制審議会における改正の検討が長期間にわたって続けられ、実務家や学識経験者の意見を踏まえて検討が進められていました。

民法改正(債権法改正)の主な改正内容

次に、2020年4月1日に施行された民法改正(債権法改正)の主な変更点について、一覧でわかりやすく解説します。

契約解除に関する変更点

契約解除に関する主な変更点は、次の通りです。

債務不履行解除における「帰責事由」要件の削除

旧民法は、債務者の帰責事由(故意・過失などの落ち度)を解除の要件としていました。

しかし、債権者の保護の観点から不合理な結果を招くおそれがありました(例:災害により履行不能となっても、債権者は解除できず契約関係に拘束され続ける場合がある)。

改正民法では帰責事由の要件が削除され、「履行されないこと」事態で解除が可能となりました(民法541条)。ただし、債務不履行があっても契約目的を達成できる程度の軽微な場合、解除はできないことが明記されました(民法541条但書)。また、債権者の責めに帰すべき事由があるときには解除できません(民法543条)。

無催告解除の要件の明文化

改正前は、どのような場合に解除にあたって「催告」が必要かは、裁判例による解釈が分かれ、契約当事者にとって不明確な状態となっていました。

改正後の民法542条は、「催告によらない解除」(無催告解除)が可能となる事由を条文上明確に列挙しました。

- 債務の全部の履行が不能であるとき

- 債務者が履行を拒絶する意思を明示したとき

- 債務の一部が履行不能または一部の履行を拒絶する意思が明示され、残存する部分のみでは契約の目的を達することができないとき

- 特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約の目的を達することができない場合で、債務者が履行をせずに時期を過ぎたとき

- その他、催告しても履行されないことが明らかであるとき

これにより、無催告で契約を解除できる要件が明確化され、当事者の予見可能性が高まりました。

「契約の解除」の解説

法定利息・法定利率の変更

旧民法上の法定利率は年5%でしたが、これは明治時代の経済水準を前提としたものでした。そのため、現代の低金利環境の実勢とは乖離しており、過大な負担となっていました。

改正民法は、法定利率を年3%に引下げ(民法404条)、今後は3年ごとに見直す変動制を導入しました。2023年時点で初回の見直しがありましたが、据え置きとなっています。

なお、法定利率は、当事者間に利率の定めがない場合に適用されるので、約定利率を定めた場合はそちらが優先します。実務でも、金銭消費貸借契約の利率、売買契約の遅延損害金などは、独自の利率を定める例が多いです。

「法定利率」の解説

危険負担に関する変更点

2020年の改正民法では、危険負担についても重要な変更がされました。

契約の一方当事者が履行不能になったとき、他方の反対給付義務がどうなるかを定めるのが「危険負担」です。改正前の民法は、特定物売買の危険負担について「債権者主義」を採用していましたが、「引渡し前に目的物が滅失した場合も代金を支払わなければならない」という結論となり、債権者に酷であると指摘されていました。

改正後の民法536条1項では、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行できなくなったときに、債権者が反対給付の履行を拒むことができると定めており、民法改正によって危険負担は「債務者主義」のルールに統一されることとなりました。

「危険負担」の解説

契約不適合責任の新設

旧民法の「瑕疵担保責任」は、判例・学説の解釈が複雑で、わかりにくい概念でした。特に、特定物売買における「隠れた瑕疵」にしか適用されない不都合が指摘されていました。

2020年の民法改正で、曖昧な「瑕疵」の概念が廃止され、契約の内容に適合しない場合の責任(契約不適合責任)が新設されました。契約不適合責任の考え方によれば、対象物が契約で定めた種類・品質・数量に合致しないとき、売主がその責任を負うことになります(民法562条以下)。

契約不適合責任では、買主側が、追完請求(修補・代替物の請求)、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除といった手段を状況に応じて選択することができます。

買主は、契約不適合を発見したときから1年以内に通知しなければなりません。

なお、契約不適合責任は任意規定のため、契約書において、当事者の合意によって責任を限定することが可能です。

「契約不適合責任」の解説

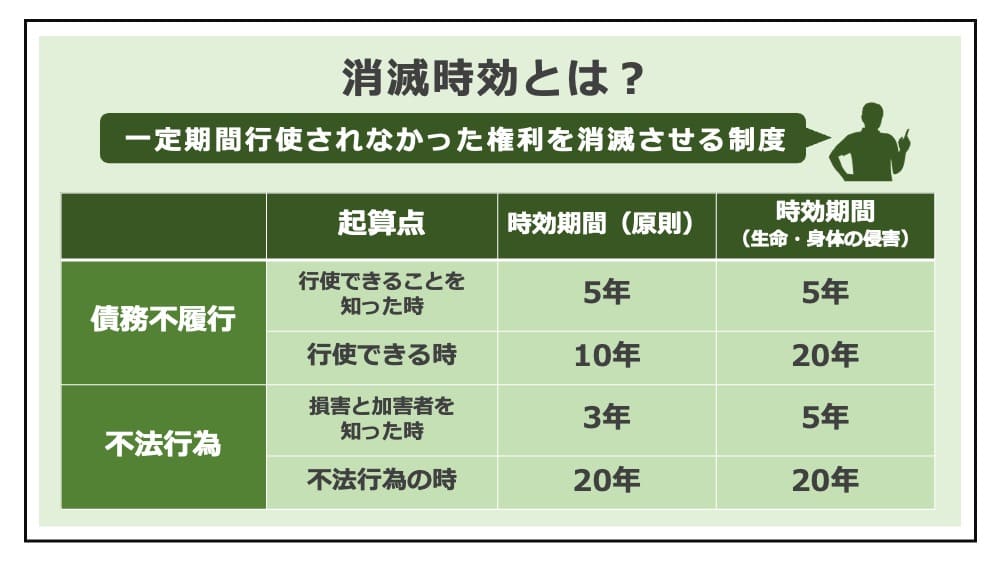

消滅時効のルール変更

2020年の民法改正では、消滅時効のルールも大幅に見直されています。

旧法では、職業ごとに異なる短期消滅時効が設けられていましたが(例:医師の報酬3年、弁護士の報酬2年)、合理性に欠けるとの理由で廃止されました。改正後の民法では、債権の消滅時効は、権利行使できることを知った時から5年間、権利行使可能時から10年間に統一されました(生命・身体の侵害の場合は20年間)。

また、不法行為の時効についても、損害及び加害者を知った時から3年間(生命・身体の侵害の場合は5年間)、不法行為の時から20年間と整理されました。なお、これに伴い、商取引に関する5年間の時効(商事時効)は廃止され、民法の時効制度に一本化されました。

なお、給与などの賃金債権については、民法改正にあわせ、労働基準法で5年間とされましたが、使用者側の対応への配慮から、当面の間は3年間となっています。

「消滅時効」の解説

契約別の民法改正のポイント

次に、契約の類型別に、民法改正のポイントを解説します。

民法には、様々な定型契約が定められていますが、それぞれについて、2020年施行の改正民法の影響を大きく受けています。

売買契約に関する変更点

売買契約は、財産権の移転と代金の支払いを約束することで成立します。

売買は、双務かつ有償の契約であるため、前述した契約不適合責任が適用され、目的物の種類・品質・数量が契約内容に適合しない場合に、売主は責任追及を受けることとなります。また、危険負担に関する改正の影響を受け、引渡し時に危険が移転し、引渡し前の滅失については売主が、引渡し後の滅失については売主がリスクを負うこととなります。

これらの法改正の影響を受けることから、売買契約書では、契約内容をできる限り具体的に明記すると共に、危険の移転時期である「引渡し」の定義を明確化しておくことが重要です。

「売買契約」の解説

賃貸借契約に関する変更点

賃貸借契約は、物の使用収益と賃料、そして終了時の返還を約束することで成立します。

賃貸借契約に関する定めは、2020年施行の民法改正で大幅な見直しが図られました。改正によって賃貸借の存続期間の上限が20年から50年に延長されたほか、使用収益が妨げられた程度に応じて賃料が当然に減額されることが定められました。また、借主の原状回復義務、貸主の負う修繕義務、敷金返還のルールなどが具体的に整理されました。

次章に定める個人根保証人の保護について、賃貸借契約でよく用いられる連帯保証人にも適用がある点にも注意を要します。

「賃貸借契約」の解説

保証契約に関する変更点

保証契約については、主に保証人を保護するための改正がなされています。

改正民法では、個人が保証人となる根保証契約(個人根保証契約)について、極度額(保証の上限額)を明記しなければ無効とされました。また、事業用の融資について個人が保証する場合、契約締結前1ヶ月以内に、公正証書による意思確認を要することとなりました。なお、いずれも法人が保証人となる場合には適用されず、意思確認については、主債務者が法人である場合の当該法人の役員や議決権の過半数を有する株主、主債務者が個人である場合の共同事業者や主債務者の事業に現に従事している主債務者の配偶者などは不要とされます。

主債務者は、保証人に対して、自身の財産・収支・借入の状況などを事前に説明する義務を負い、これに違反し、債権者もその事実を知っていた場合、保証人は保証契約を取り消すことができます。一方で、保証人は債権者に対し、主債務の履行状況や残高、滞納状況の問い合わせが可能です。

「保証契約」の解説

消費貸借契約に関する変更点

消費貸借契約は、金銭の貸し借りが典型例です。

2020年の改正民法は、消費貸借契約について、書面でする場合には、目的物の交付がなくても契約が成立することと定めました(書面がない場合は、目的物の交付がなければ契約が成立しない)。この場合、借主が金銭その他の物を受け取る前であれば、いつでも解除することができます。

また、利息について約定がない場合には法定利息が適用されますが、法定利率が従来の5%から3%に引き下げとなっている点に注意が必要です。

請負契約に関する変更点

請負契約においても、民法改正によって契約不適合責任が導入されました。したがって、施工不良の場合など、完成した成果物が契約に適合しなければ、注文者は請負者に対し、追完請求(修補・代替物の請求)、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除を請求することができます。

請負の報酬は、原則として成果物が完成して初めて発生します。改正民法では、注文者の帰責事由なく仕事を完成できなくなったときや、仕事の完成前に解除されたとき、仕事の結果が可分であり、注文者が利益を受けている場合は、割合的に報酬を受け取れることが明記されました。

定型約款の明文化

改正民法では、これまで明文の規定がなかった「定型約款」のルールが新設されました。

定型約款は、不特定多数の相手と契約を締結するに際して、契約内容としてあらかじめ準備された条項のことで、インターネットサービスの利用規約や保険約款、電車やバスの運送約款、インフラサービスの利用規約などで活用されます。

定型約款は、多数の人との取引で、契約条項を交渉する手間を省けるメリットがありますが、約款の内容が契約の一部として認められるには、契約時に約款を契約内容とする旨の合意があるか、あらかじめ相手方に契約の内容とすることを表示している必要があります。

インターネット通販、アプリやサブスクリプションサービスなど、オンライン上で完結する契約では、今後は定型約款の活用が進むものと考えられます。

「定型約款」の解説

2020年の改正民法の実務的な影響

最後に、2020年の民法改正による実務上の影響について解説します。

契約書のひな形を修正する必要がある

2020年の民法改正により、契約書に記載される条項にも大きな影響が及びました。

そのため、従来使用していた書式やひな形、テンプレートをそのまま使用し続けると、自社にとって不利になったり誤解を招いたり、最悪は無効になったりする結果、思った通りの法的効果が生じなくなってしまう危険があります。したがって、民法の改正点を踏まえた契約書のリーガルチェックが急務となっています。

この際、単に「瑕疵担保責任」を「契約不適合責任」に変更するといった形式的な文言の修正に留めるのではなく、それによって契約書全体やその法的効果にどのような影響が及ぶかを理解し、関連する条項の見直しも必要となる点に注意が必要です。

法改正について弁護士に相談する

2020年の民法改正は、単なる条文の変更だけでなく、契約書の書き方や解釈、運用にも大きな影響を与えます。法的な判断を誤ると、法改正に適応できていなかったことが原因で、重大なトラブルに発展しかねないため、早い段階で弁護士に相談することが不可欠です。

不動産の売買契約、事業用融資の保証契約などのように高額の取引となるケースは、特に慎重に契約書を精査する必要があります。弁護士のサポートは、民法改正に伴う契約書のチェックだけでなく、それに付随した社内の業務フローの再構築、実際にトラブルとなった場合の交渉や訴訟のサポートといった側面でも役立ちます。

企業法務や契約実務に精通した弁護士に相談すれば、事前にリスクを洗い出し、適切な対策を講じておくことができます。

まとめ

今回は、2020年4月に施行された民法改正について、わかりやすく解説しました。

この民法改正は、契約や債権に関する基本的なルールについて、現代の取引実態に適合させるために大規模な変更が加えたものです。契約不適合責任の導入、法定利率の見直し、消滅時効制度の統一や保証人保護の強化など、いずれの変更点も、契約実務に直結する重要な内容です。

一方で、旧来の法制度は見直しを余儀なくされたため、これまで利用してきた契約書についてもそのまま流用するのは適切でなく、見直しをしておかないと思わぬリスクや責任を負うおそれがあります。特に、契約管理が曖昧になりがちな中小企業や個人事業主にとって、不利な立場に置かれる危険があるため、弁護士に相談するなどして契約書のチェックを徹底しなければなりません。

- 2020年(令和2年)4月1日に施行された民法改正は、120年ぶりの大改正

- 本改正では、民法の債権法(契約や取引に関するルール)が変更された

- 契約不適合責任や定型約款など、新たな条項が設けられた

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

民法の改正は、契約や取引、債権債務など、生活や企業経営に密接に関わります。改正の内容を正しく把握しなければ、思わぬトラブルを招くおそれもあります。

適切な権利行使をするためにも、民法改正に関する解説記事を通じて、最新のルールを理解しておいてください。