残業代を請求する際は、付加金と遅延損害金もあわせて請求し、できるだけ多くの金額を回収することが重要なポイントです。

残業代請求が労働審判や訴訟といった法的手続きに発展し、解決まで長期間かかることは少なくありません。苦労を重ねたのに、「本来支払われるべき当然の残業代を受け取っただけでは納得できない」と感じる方も多いでしょう。残業代は、労働者が働いた分の正当な対価であり、法律上当然に支払われるべきものです。会社が支払いを拒み続けたことで紛争が長期化した場合、単に残業代が支払われるのみでは、精神的・時間的な負担に見合った十分な解決とは言えません。

このとき、紛争が長期化したことへの補償や会社側への制裁の意味を込めて、追加で請求できるのが「付加金」と「遅延損害金」です。いずれも、会社の不誠実な対応に対する法的なペナルティとして位置付けることができます。ただし、いつでも請求できるわけではなく、付加金については裁判所が悪質であると認定したことなど、一定の要件を満たす必要があります。

今回は、残業代請求の際に付加金や遅延損害金も含めて請求する方法と、その請求が認められるためのポイントについて弁護士が解説します。

- 残業代の回収額を増やすには、付加金・遅延損害金を合わせて請求すべき

- 付加金は、訴訟で残業代を請求し、判決で命令されて初めて受け取れる

- 遅延損害金は、退職前後で利率が異なるので、正しい計算方法を理解する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

残業代請求と「付加金」の請求

残業代を請求する際には、「付加金」もあわせて検討することが重要です。

付加金とは、会社が労働基準法で定めた一定の金銭を支払わないとき、裁判所が労働者の請求に基づき、その未払金とは別に、同額を上限として追加で支払いを命じることのできる金銭です。

付加金について定めた労働基準法114条は、次の通りです。

労働基準法114条(付加金の支払)

裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第9項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から5年以内にしなければならない。

労働基準法(e-Gov法令検索)

この制度は、悪質な未払いに対する制裁としての意味を有します。仮に、未払いに制裁がないとすれば、悪質な会社は「裁判で負けたら支払えばよい」と考え、初めから支払いを拒絶することもあるでしょう。このような不当な行為を抑止するため、付加金の制度が設けられています。

付加金の対象

付加金の対象となるのは、労働基準法に定められた以下の未払金です。

- 解雇予告手当(労働基準法20条)

- 休業手当(労働基準法26条)

- 時間外・休日・深夜の割増賃金(労働基準法37条)

- 年次有給休暇中の賃金(労働基準法39条6項)

これらは全て、会社が法律上支払わなければならないとされる金銭であり、未払いがあった場合には、裁判所が付加金の支払いを命じる可能性があります。その中でも最重要なのは「割増賃金」、つまり残業代です。

なお、いずれの場合も、未払いがあるだけで当然に認められるわけではなく、裁判所が、会社の対応を「悪質である」と判断して初めて支払いが命じられます。

「未払い残業代請求の方法」の解説

付加金の金額

付加金の金額は、「未払金と同一額」を上限として裁判所が命じる金額となります。

つまり、未払い分と同額の付加金の支払いが命じられれば、労働者が受け取れる金額は「最大で2倍」まで増額されるというわけです。例えば、未払い残業代が100万円と認定された場合、裁判所が悪質な未払いと判断すると、更に100万円の付加金が認められ、合計で200万円の支払い命令が下される可能性があります。

ただし、あくまでもこの金額は「上限」なので、実際に命じられる金額は、会社の対応の悪質さの程度に応じて裁判所が決定します。

「残業代の計算方法」の解説

付加金の請求期限

付加金の請求期限は、「違反があった時から5年以内」です(労働基準法114条)。この5年間の期間は、各未払金の支払期限から起算されます(なお、2020年4月1日施行の民法改正により、付加金の請求期限は従来の2年から5年に延長されましたが、経過措置として当面は3年とされます)。

この期間は、法律上「除斥期間」と呼ばれ、時効とは異なり、裁判や請求によっても中断させることができません。したがって、除斥期間が経過したら、会社側が援用しなくても、付加金の請求権は自動的に消滅します。

これに対して、残業代そのものの請求には、原則として3年の消滅時効が適用されます。この消滅時効については、労働審判の申立てや訴訟提起によって中断することが可能です。

「消滅時効」の解説

付加金が認められるための要件

次に、付加金の支払いが裁判所に認められるための要件について解説します。

付加金は、未払い残業代を実質的に2倍にする可能性のある重要な制度ですが、全てのケースで認められるわけではありません。あくまでも、会社の未払い対応が悪質であると裁判所が判断し、判決によって支払いを命じた場合に限って受け取ることができます。

裁判所が判決で命令すること

付加金は、労働者が請求すれば必ず認められるものではありません。裁判所が判決で支払いを命令することで、初めて支払い義務が生じます。

未払い残業代は、労働基準法に定められた要件(一定時間を超える労働など)を満たせば認められます。しかし、付加金は、裁判所が判決によって命じなければ受け取れません(「判決」が必要なので、「労働審判」では付加金は命じられません)。

裁判所が、付加金の支払いを命じるかどうかを決める際は、次の事情が考慮されます。

- 会社による労働基準法違反の内容とその程度

- 未払い金額の大きさ

- 違反行為の是正状況

- 労働者が受けた不利益の内容や程度

- 問題解決に向けた交渉の経緯

付加金には制裁の意味合いがあるので、未払いが「悪質である」ことが特に重視されます。

「事実審の口頭弁論終結時」まで未払であること

付加金が認められるためのもう一つの大きな要件は、訴訟の「事実審の口頭弁論終結時」まで、会社が未払い状態を継続していることです。

日本の司法は「三審制」で構成されており、第一審と控訴審を「事実審」、最高裁を「法律審」と呼びます。付加金の判断は事実審の終結時までに行われるので、この段階までに会社が未払い残業代を支払った場合、裁判所は付加金を命じることができません。

このことは、最高裁平成26年3月6日判決でも、次のように示されています。

労働基準法114条の付加金の支払義務は、使用者が未払割増賃金等を支払わない場合に当然発生するものではなく、労働者の請求により裁判所が付加金の支払を命ずることによって初めて発生するものと解すべきであるから、使用者に同法37条の違反があっても、裁判所がその支払を命ずるまで(訴訟手続上は事実審の口頭弁論終結時まで)に使用者が未払割増賃金の支払を完了しその義務違反の状況が消滅したときには、もはや、裁判所は付加金の支払を命ずることができなくなると解すべきである

最高裁平成26年4月6日判決

会社側にとっては、付加金を回避するために、判決前(控訴審終了時まで)に残業代を支払うという戦略をとることも可能です。つまり、付加金の支払いを求めるには、未払いの状態が裁判の終盤まで継続している必要があるという点に注意が必要です。

付加金を請求する方法と注意点

未払い残業代の請求は、まず会社に通知書を送付し、交渉によって解決を図るのが一般的な流れです。交渉で合意に至らない場合は、労働審判や訴訟といった法的手続きに進みます。

付加金の請求もまた、未払い残業代の請求と並行して行いますが、付加金の請求には特有の注意点があるため、手続きの各段階での対応に工夫が必要です。

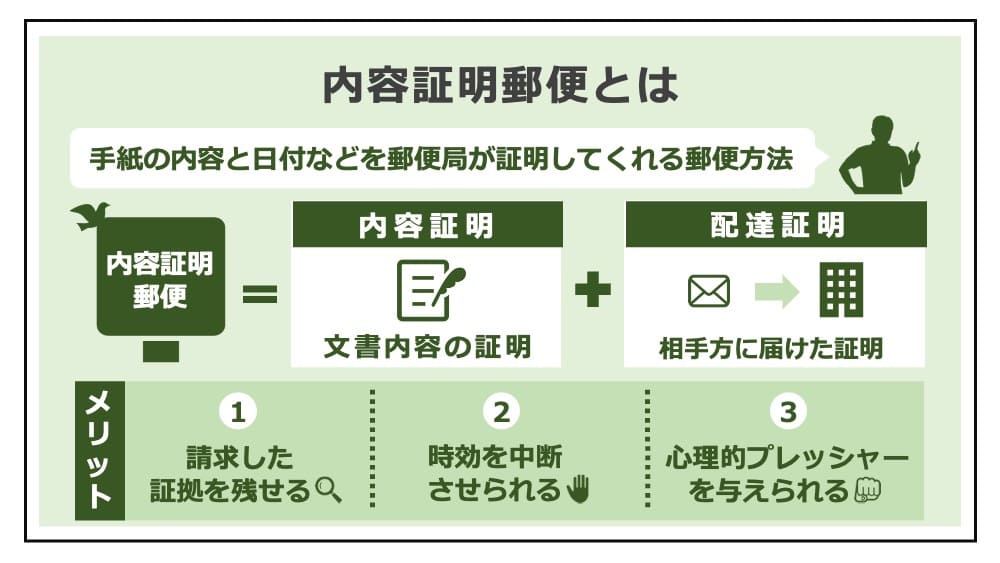

内容証明で付加金を請求する方法

未払い残業代を請求する際は、まずは請求する金額を記載した通知書を、内容証明で会社に送付します。内容証明を利用するのは、送付した日付・内容・到達日を郵便局が公的に証明してくれるためで、将来の裁判のために証拠を残しておくことができるからです。

この通知書には、未払い残業代に加えて、「同額の付加金を請求する」と記載しておきましょう。ただし、前述の通り、付加金はあくまで裁判所の判決によって命じられて初めて支払い義務が生じるものなので、任意交渉の段階では、会社が付加金の支払いに応じることは期待できません。

そこで、通知書には「速やかに残業代を支払うなら付加金の請求は控えるが、訴訟に移行する場合は、付加金も含めて厳しく請求する」と伝え、付加金を交渉材料として活用する方法が有効です。

労働審判で付加金を請求する方法

交渉で解決に至らなかった場合は、労働審判の申立てを行います。

ただし、労働審判は、裁判所の「判決」ではないので、付加金の支払いを命じてもらうことはできません。付加金が、判決によって初めて認められるという法的性質によるものだからです。

とはいえ、労働審判に対して異議申立てをしたときは、自動的に訴訟に移行します。その際、最初に提出した「労働審判申立書」が「訴状」とみなされるので、労働審判申立書の段階でも、付加金の請求を明記しておくのが実務上の対応です。

訴訟で付加金を請求する方法

未払い残業代のトラブルが訴訟へと発展した場合、まさに付加金を請求すべきケースです。

訴訟では、裁判所が会社の対応を「悪質である」と認定すれば、未払い残業代に加え、同額までの付加金の支払いを命じることが可能です。その結果、実際に労働者が受け取れる金額は、大幅に増える可能性があります。

更に、企業側としては「付加金を命じられるおそれ」があることで、訴訟の途中での和解に応じやすくなるという効果も期待できます。

したがって、訴訟で残業代を請求する際には、付加金の請求も行い、会社の未払い行為がいかに悪質であったかを裁判所に強く主張することが重要です。

残業代請求と「遅延損害金」の請求

遅延損害金とは、債務不履行によって発生した損害の賠償のことをいいます。

会社が支払うべき賃金などの金銭を、期日までに払わなかった場合、遅延によって労働者の被った損害を金銭で補償する必要があります。支払いが遅れてもペナルティがないと、企業側は「支払いを後回しにした方が得だ」と考えかねません。

遅延損害金による追加の利息が課されることで、早期の支払いを促す効果が生まれます。

遅延損害金の利率

未払い残業代のトラブルで、残業代に適用される遅延損害金の利率は、次の通りです。

| 未払い時期 | 適用される法律 | 利息 |

|---|---|---|

| 残業代の遅延損害金(退職前) (2020年3月31日以前の未払い) | 旧民法の商事法定利率 | 年6% |

| 残業代の遅延損害金(退職前) (2021年4月1日以降の未払い) | 現民法の民事法定利率 | 年3% |

| 残業代の遅延利息(退職後) | 賃金支払確保法の遅延利息 | 年14.6% |

重要なポイントは、2021年4月1日施行の改正民法によって商事法定利率が廃止され、民事法定利率も変更されたため、残業代の遅延損害金の利率が「いつ未払いになったか」によって変わる点です。どの利率が適用されるかは「遅滞が生じた時点」を基準とするので、民法改正以前から未払いだった残業代には、改正前の利率が適用されます。

また、上記表の通り、残業代に適用される遅延損害金の利率は、退職前と退職後で大きく異なります。これは「賃金の支払の確保等に関する法律」(賃金支払確保法)で、退職後の賃金請求については、利率を年14.6%と定めているからです(これを「遅延利息」と呼びます)。

賃金支払確保法6条

1. 事業主は、その事業を退職した労働者に係る賃金(退職手当を除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部をその退職の日(退職の日後に支払期日が到来する賃金にあつては、当該支払期日。以下この条において同じ。)までに支払わなかつた場合には、当該労働者に対し、当該退職の日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該退職の日の経過後まだ支払われていない賃金の額に年十四・六パーセントを超えない範囲内で政令で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。

2. 前項の規定は、賃金の支払の遅滞が天災地変その他のやむを得ない事由で厚生労働省令で定めるものによるものである場合には、その事由の存する期間について適用しない。

賃金支払確保法(e-Gov法令検索)

退職後まで未払いが残る悪質な事例で、労働者を救済することが目的です。

低金利が一般化した現代で、14.6%もの高利は、未払い残業代に対する十分な制裁として機能します(なお、「賃金」には基本給だけでなく残業代・賞与も含みますが、退職金は含まれません)。

ただし、賃金の支払遅滞に天災地変などのやむを得ない理由がある場合には、適用が除外されます。天災地変の場合だけでなく、これと同視しうる理由のある未払いでは、14.6%の適用を認めなかった裁判例もあるので、この裁判例を参考にして、会社の悪質性を主張していく必要があります。

「単に事業主が裁判所において退職労働者の賃金請求を争っているというのでは足りず、事業主の賃金支払い拒絶が天災地変と同視し得るような合理的かつやむを得ない事由に基づくものと認められた場合に限ると解するべきである」

医療法人大寿会事件(大阪地裁平成22年7月15日判決)

「事業主の賃金支払拒絶が天変地異と同視しうるような合理的かつやむを得ない事由に基づくものと認められる場合に限り、同法6条1項の適用を除外したものと解するのが相当である」

レガシィほか1社事件(東京地裁平成25年9月26日判決)

「裁判所又は労働委員会において、事業主が、確実かつ合理的な根拠資料が存する場合だけでなく、必ずしも合理的な理由がないとはいえない理由に基づき賃金の全部又は一部の存否を争っている場合も含まれているものと解するのが相当である」

十象舎事件(東京地裁平成23年9月9日判決)

「合理的な理由はあまり限定されるべきでないといえ、合理的な理由には、合理的な理由がないとはいえない場合も含まれるものと解するのが妥当である」

オリエンタルモーター事件(長野地裁松本支部平成25年5月24日判決)

「法定利率」の解説

付加金に対する遅延損害金

残業代請求について付加金の支払いが命じられたにもかかわらず、更に、会社がその支払いをしなかったときは「付加金に対する遅延損害金」もあわせて請求できます。

このとき、付加金は裁判所の命令によって支払い義務が生じるものなので、その利率は民事法定利率により、改正民法施行前(2020年3月31日以前)は5%、改正民法施行後(2020年4月1日移行)は3%となります。なお、付加金に対する遅延損害金が発生するのは、付加金の支払を命じる判決が確定した日の翌日からです。

まとめ

今回は、残業代を請求する際の付加金、遅延損害金について解説しました。

より多くの金額を回収するために、労働者側はよく理解しておくべきです。残業代請求について、交渉や和解で解決するなら、付加金や遅延損害金が支払われないことの方がむしろ一般的です。しかし、誠実な対応を受けられず、労働審判や訴訟といった法的手続きに移行せざるを得ないような、対応の悪質な企業を相手にする場合は、付加金と遅延損害金の請求が重要な意味を持ちます。

労働者の正当な権利を主張し、有利な条件で解決を図るには、法律の専門家である弁護士のサポートが不可欠です。残業代請求を検討している方は、ぜひ一度ご相談ください。

- 残業代の回収額を増やすには、付加金・遅延損害金を合わせて請求すべき

- 付加金は、訴訟で残業代を請求し、判決で命令されて初めて受け取れる

- 遅延損害金は、退職前後で利率が異なるので、正しい計算方法を理解する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

残業代の未払いは、労働者の正当な権利を侵害する重大な問題です。

違法な未払いに泣き寝入りせず、労働基準法の知識に基づいた計算で、しっかりと請求することで、正当な対価を取り戻すことが可能です。

残業代請求の解説を通じて、必要な手続きや対処法をご理解ください。