退職強要とは、会社が、労働者の意思に反し、自主退職するよう強要することです。

退職強要が違法である理由は、社員を辞めさせるのは本来「解雇」の性質を有し、法律で制限されているのに、自主退職の形式で無理やり追い出そうとする卑劣な行為だからです。そのため、労働者保護の観点からして、解雇が制限されるのと同じく、退職強要は違法となります。

退職強要が違法である場合、不法行為(民法709条)の責任が生じ、慰謝料をはじめとした損害賠償を請求することができます。更に、暴力などのハラスメントを伴う強要行為は、暴行罪、脅迫罪、強要罪などの刑事責任を追及すべき犯罪にも該当します。違法な退職強要が執拗に繰り返されるときは、まずは退職を拒絶した上で、会社の責任を厳しく追及すべきです。

今回は、退職強要の民事上・刑事上の違法性と、違法な退職強要を受けたときの対応方法について弁護士が解説します。

- 退職を強要することは違法であり、不法行為や犯罪に該当する可能性あり

- 違法な退職強要を受けたら、断固として拒否するのが適切な対応

- 違法な退職強要は、労働基準監督署や弁護士に相談して対処する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

退職強要の違法性

はじめに、退職強要の違法性について3つの観点から解説します。

解雇と同様の制限

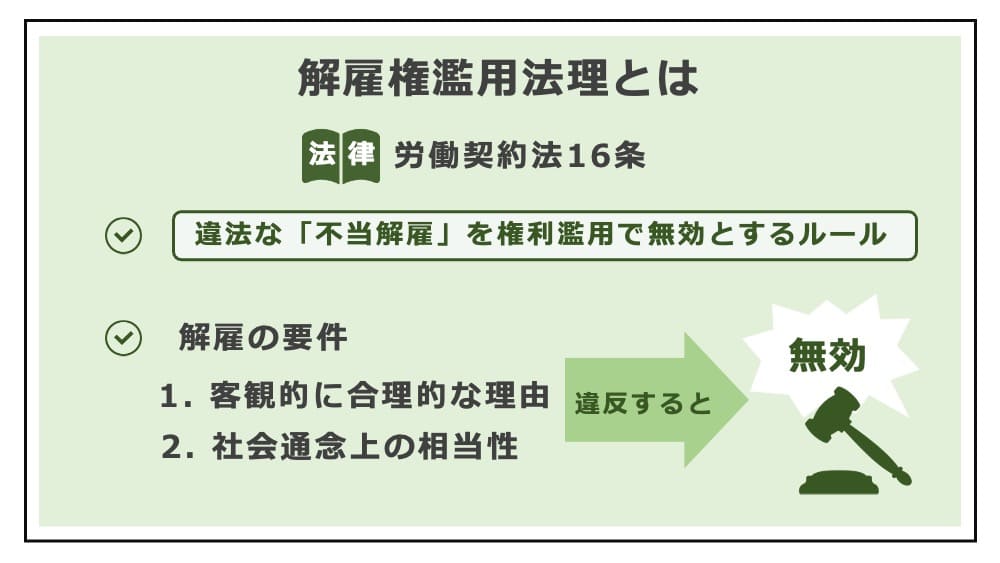

労働者が、自らの意思に反して退職を余儀なくされた場合、その実質は「解雇」であり、労働契約法16条が定める「解雇権濫用法理」によって保護されます。そのため、企業が一方的に辞めさせるには、法律上の厳格な要件を満たす必要があります。

具体的には、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」があるケースでなければ、不当解雇として無効となります。

一方で、労働者には「退職の自由」があり、企業が自主退職を促す「退職勧奨」は、必ずしも違法ではありません。ただ、退職勧奨はあくまで労働者の同意を前提とした働きかけに過ぎず、労働者は拒否することができます。

したがって、退職勧奨が「お願い」「お勧め」の範囲を越え、労働者の事由な意思を制圧することとなった場合、退職強要として違法であると判断されます。

「退職強要と退職勧奨の違い」の解説

民事上の違法性(不法行為責任)

本来、退職する必要のない労働者に対し、不当な圧力をかけてストレスを与え、退職へと追い込む行為は、労働者の権利を侵害します。そのため、退職強要が不法行為(民法709条)に該当するとき、民事上の違法性が認められます。

特に、企業が労働者を解雇したいと考えた場合に、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」を欠きながら、形式上は解雇を避けて退職を強要することは、解雇権の濫用にもなります。

民事上の違法性が認められた場合、労働者は企業に対し、慰謝料などの損害賠償を請求することが可能です。退職強要が長期化し、執拗に行われるほど、違法性の程度が増し、請求すべき慰謝料が増額される傾向にあります。

「退職勧奨されたら」の解説

刑法上の違法性(刑事罰)

退職強要の過程で行われた言動が刑法上の犯罪に該当する場合、企業側の責任者には刑事罰が科される可能性もあります。退職を迫る中で、威圧的な態度や暴力、脅迫が用いられた場合が典型例で、退職強要のプレッシャーを強めようとするあまり、犯罪になってしまうケースがあります。

- 暴行罪(刑法208条)

- 暴行を加えたが傷害に至らなかった場合

- 2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料

- 傷害罪(刑法204条)

- 人の身体を傷害した場合

- 15年以下の懲役又は50万円以下の罰金

- 逮捕監禁罪(刑法220条)

- 不法に人を逮捕し、又は監禁した場合

- 3月以上7年以下の懲役

- 脅迫罪(刑法222条)

- 生命、身体、自由、名誉又は財産などへの害を告知して脅した場合

- 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

- 名誉毀損罪(刑法230条)

- 公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した場合

- 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金

- 侮辱罪(231条)

- 事実を摘示せずに公然と人を侮辱した場合

- 1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料

例えば、長時間にわたる退職面談の中で「退職届を書くまで会議室から出さない」と発言した場合、実質的に監禁とみなされる可能性もあり、刑法上の罪に問われることがあります。

退職強要の違法性を判断する基準

労働者保護のための解雇の制限を回避しようと、自主退職の体裁をとりながら、実際には不要と考える社員を排除しようとする点に、根本的な違法性が存在します。

労働者は、違法な退職強要に巻き込まれて不利益を被らないために、どのような状況が違法とされるのか、その基準を知っておくことが重要です。違法性が認められるかどうかは、以下の要素が総合的に考慮されます。

- 面談時間の長さ

退職を促す面談が長時間にわたる場合、精神的な圧力が強くなるため、違法と評価されやすくなります。 - 働きかけの回数・頻度

退職を求める行為が繰り返され、頻繁に行われるほど労働者への負担が大きくなり、違法性が高まります。 - 強要の継続期間

長期間にわたって退職を迫り続ける行為は、違法性を基礎づける一つの根拠となります。なお、短期間でも密度が濃い場合(何度も繰り返される場合)は、やはり違法とされる可能性があります。 - 強要時の言動

退職の促し方が、人格否定や威圧的な発言、大声で叱責したり机を叩いて威圧したりなど、パワハラ的な行為を伴う場合、違法性が認められやすくなります。 - 虚偽の説明

「自主退職しなければ懲戒解雇になる」といった虚偽の情報を与えて退職を促す行為は、不正な誘導であり、違法とされます。 - 拒否後の継続的な圧力

労働者が退職の勧奨を拒否した後も、執拗に退職を迫り続ける行為も、違法と評価される大きな要素となります。

退職強要の違法性を認めた裁判例として、下関商業高校事件(最高裁昭和55年7月10日判決)があります。この事件では、退職勧奨が違法な退職強要にあたるとされ、損害賠償請求が認められました。

この裁判例で、強要の違法性を基礎づけたのは、次の事情です。

- 例年は年度内で打ち切っていた退職勧奨が、年度を超えて継続された。

- 「退職するまで勧奨を続ける」旨の発言が繰り返され、退職勧奨が際限なく続くのではないかとの不安感を与えて心理的に圧迫した。

- 講習期間中も、労働者側の都合を無視して呼び出し、高圧的な態度を続けた。

- 組合が要求した退職とは無関係の問題(宿直廃止、欠員補充問題など)について、「退職しない限り要求には応じない」という態度を取った。

- 不必要なレポート、研究成果の提出を命じ、業務負担を増加させた。

違法な退職強要を受けたときの対応方法

違法な退職強要から身を守るために、実際に強要を受けたときの対応を知ることが大切です。以下では、労働者側の視点で、退職強要への具体的な対処法を解説します。

退職強要を拒否する

退職を求められても、自分が辞めたくない場合は、即座に拒否するのが大切です。

会社の要求が不当であれば、従う必要はありません。たとえ何度も執拗に退職を強要されても、冷静に「退職する意思はない」と繰り返し伝えてください。退職勧奨と退職強要の違いは「労働者が一度拒否した後、どれだけ執拗に働きかけが継続されたか」という点にあるので、早い段階で明確に拒否することが、違法性の判断において重要なポイントとなります(明確に拒否しなければ、会社から「退職の働きかけを続けてよい」と思われてしまいます)。

また、会社から面談時に提示された合意書や誓約書などには、退職の意思がない場合、絶対に署名してはいけません。

拒否の事実を証拠化する

退職強要は、面談や口頭のやり取りで行われることが多く、証拠が残りにくいです。

特に、パワハラを伴う違法な退職強要は、企業側も証拠を残さないようにする傾向があります。仮に議事録を作っていても、会社に有利な内容しか記載されません。そのため、退職強要の違法性を追及するには、労働者自身が証拠を確保することが不可欠です。

例えば、次のような方法が、証拠収集に役立ちます。

- スマートフォンやボイスレコーダーで退職面談の内容を録音する。

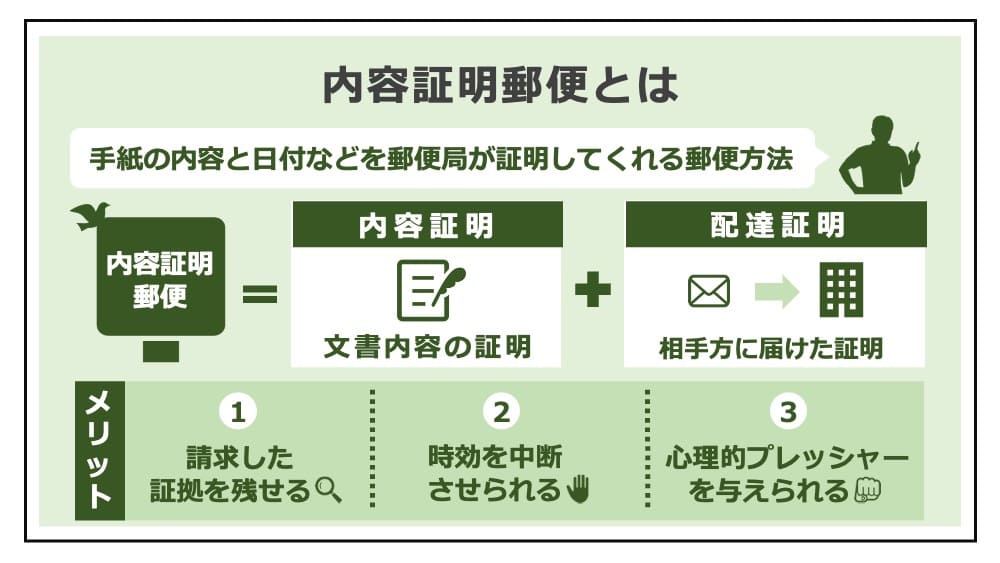

- 「退職する意思がない」旨の内容証明を会社に通知する。

内容証明を使えば、いつ・誰が・どのような内容も書面を送ったかを郵便局が証明してくれるので、トラブルとなった際の証拠として強い効力を持ちます。

回答を急かされた場合、保留してよい

会社から退職の意思を迫られても、その場で回答する必要はありません。

「すぐにこの場で決断してください」「自主退職しないなら帰らせません」といった言動は、違法な退職強要にあたります。退職に応じるかどうか迷っているときは、回答を保留することを伝えてください。保留の際は、会社と議論する必要はなく、「家族と相談したい」「数日考えたい」などと伝えれば足ります。

「検討したい」と伝えたのに面談が終了せず、威圧的な態度や懲戒解雇の示唆などのプレッシャーが加えられたら、自由な意思が制圧されている状況といえ、違法な退職強要と言ってよいでしょう。

社内の人間関係に配慮して回答を保留しづらい場合は、「妻の意見を聞きたい」など、家族や第三者を理由にしてその場を離れるのが有効です。まずは窮地を脱し、精神的ストレスから距離を取ることを優先してください。

退職強要の理由を確認する

今後も会社で働き続けたいと考える場合、退職を拒否すると共に、「なぜ退職を求められているのか」、その理由を確認することが大切です。

退職強要に従う義務はないものの、会社から「辞めてほしい」と思われている以上、その理由を確認し、改善を試みる努力はしておくべきです。ただし、全く理由が示されなかったり曖昧だったり、「嫌いだから」といったパワハラや理不尽な理由であれば、違法性が強くなります。

なお、退職強要の違法性が強度であり、実質的に解雇と同等であると考えられる場合、労働基準法22条に基づき、解雇理由を書面で説明するよう求めることができます。

実質的に解雇であると主張して争う

退職強要の圧力が強く、労働者が自由な意思決定ができないとき、もはや「退職強要」を越えて「実質的な解雇」であると評価できます。

例えば、「出社を禁じられる」「退職以外に選択肢がないと明言される」「退職手続きを勝手に取られる」といったケースは、「解雇」と明言すると解雇権濫用法理の適用を受け、違法、無効となってしまうリスクを回避したいだけで、実質的には解雇に該当する行為といってよいでしょう。

この場合、我慢する必要はなく、「解雇という意味でしょうか」というように面談者の発言の意図を直接的に問い質してください。実質的に解雇である場合、労働者保護のため、法律に基づいた以下の主張が可能です。

慰謝料の請求を検討する

退職強要が社会的に許容される限度を逸脱し、違法な行為と認められる場合、不法行為(民法709条)として、精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。

また、退職強要が原因で精神疾患(メンタルヘルス)にり患し、通院や治療が必要となった場合、治療費や交通費などの実費も損害として請求可能です。争いの結果、退職が撤回された場合には、未払 いとなっていた賃金を請求することもできます。

「退職強要と慰謝料」の解説

弁護士に相談する

退職強要を受けた時点で、会社は既に労働者を「不要な存在」「問題社員」と認識している可能性があり、冷静な話し合いは困難であるケースが多いです。

一人で会社と交渉することに限界を感じたら、早期に弁護士に相談することをお勧めします。意に反して退職してしまった後で法的措置を講じるよりも、退職前に対応する方が、労働者側にとって有利な解決がしやすくなります。

まだ退職強要の初期段階であっても、弁護士に相談することで慰謝料請求の準備をしたり、有利な条件での退職交渉を進めたりなど、今後の選択肢を明確にし、希望の方針で対応を進めることが可能になります。

労働問題に精通した弁護士なら、退職の強要が止まらなかったり、強度のパワハラが行われたりしたケースでは、労働審判や訴訟で責任追及をするサポートも可能です。

退職に応じるときの対応方法

最後に、退職に応じるときの対応方法について解説します。

退職を強要されたとしても、拒否するのは自由です。一方で、違法な退職強要を行う会社は「ブラック企業」であることが明らかで、これ以上その会社で働きたくないという気持ちも当然です。

会社都合退職とする

会社の働きかけに応じて退職するなら、退職理由を「会社都合」とすることが重要です。

会社都合退職と自己都合退職では、失業保険の内容に違いが生じます。基本的には、会社都合の方が労働者に有利であり、自己都合に比べ、1ヶ月の給付制限期間がなく、受給期間も、自己都合(90日〜150日)に比べ、会社都合(90日〜330日)の方が長く設定されています。つまり、会社都合とされることで、早期に失業保険の受給が開始され、受給期間も長くなるというメリットがあります。

会社から離職票を交付されたら、記載内容を確認し、自己都合となっていた場合は訂正を要求する必要があります。万が一、会社が訂正に応じない場合には、ハローワークに異議申し立てを行うことが可能です。

納得できる退職条件を交渉する

退職強要に応じる義務はなく、退職するかどうかは自由意思で決定してよいのですから、退職に応じるときの退職条件についても、自分の要望はしっかり伝えましょう。

退職に応じるときによく条件とされるのは、例えば次の事項です。

- 退職金の増額

- 会社都合を前提とした退職金の支払い

- 未消化の有給休暇の買取り

- 在籍期間の延長と、その間の給与保障

納得いく条件が勝ち取れるまでは、退職に応じないよう注意してください。少なくとも、実質的には解雇と評価される可能性が高いのであれば、解雇予告手当相当分(平均賃金1ヶ月分)程度のメリットは、交渉を試みる価値があります。

有利な条件と引換えに退職に応じる際は、その約束が確実に履行されるよう、退職合意書などの書面を締結しておく必要があります。

未払い賃金や残業代の請求は退職前に

未払いの賃金や残業代がある場合は、退職する前に必ず請求を行いましょう。

退職強要をされた労働者にとって、「退職に同意すること」は大きな交渉のカードとなります。そのため、退職に同意した後では、会社が支払いに応じてくれなかったり、減額の交渉をされたりするおそれがあります。まして、退職合意書にサインすると、「清算条項」によって在職中の債権を全て放棄することとなっている可能性があります。

したがって、「これ以上争わずに退職する」ということと引き換えに、「未払いの賃金と残業代は速やかに払うこと」と強く要求してください。

「未払い残業代の合意書」の解説

まとめ

今回は、退職強要の違法性と、被害を受けた場合の対処法を解説しました。

本来、会社が行ってよい退職の働きかけは、あくまで「退職を勧める」という勧奨の範囲に限られます。このとき、対象となった社員の側でも、働きかけを受け入れて退職するか、それとも拒否するかは自由に決めることができるのが基本です。

しかし、「社員を辞めさせる」という目的を達成するため、これを越えて不当な圧力をかけてくるとき、退職強要となり、違法性が認められます。違法な退職強要を受けたときは、そのプレッシャーに屈せず、意に反した退職はしないよう慎重に対応してください。

退職強要の被害を受けた労働者は、法的手段を講じることで救済を受けることができます。不当な圧力を受け、一人で戦うことが難しい場合には、ぜひ弁護士に相談してください。

- 退職を強要することは違法であり、不法行為や犯罪に該当する可能性あり

- 違法な退職強要を受けたら、断固として拒否するのが適切な対応

- 違法な退職強要は、労働基準監督署や弁護士に相談して対処する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

退職強要は、自主的な退職の形をとりながらも、実質的には不当な圧力によって辞めさせられます。違法な扱いには、冷静に法的対処をすることが不可欠です。

退職強要についての解説によって、自身の権利を守るための正しい知識を身に着けてください。