パワハラの被害が深刻だと、うつ病や適応障害、PTSD(心的外傷後ストレス障害)などの精神疾患を発症してしまうことがあります。心が弱って正しい判断ができないと、最悪のケースでは自ら命を絶ってしまうリスクもあります。

重大なパワハラ被害の犠牲になったら、「会社に責任追及できる」ことを必ず理解してください。その最たる例が、「慰謝料請求」です。パワハラ慰謝料の相場は、50万円から200万円程度が目安です。長期間にわたり強いストレスを受け続ければ、「少しでも高額な慰謝料を受け取りたい」と思うのは当然のことで、相場を下回る慰謝料を受け入れてないけません。

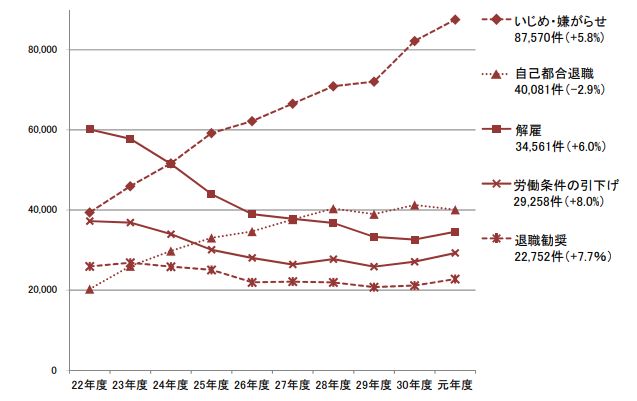

パワハラの相談件数は右肩上がりで増え、社会問題化しており、他人事ではありません。

今回は、パワハラの慰謝料請求の方法と、慰謝料の相場、増額するために知っておきたいポイントについて弁護士が解説します。パワハラから身を守るため、ぜひ理解しておいてください。

- パワハラなど、業務上の行為でうつ病・適応障害になったら、慰謝料請求できる

- パワハラを受けたとき、まずは直後の証拠収集が重要となる

- パワハラ慰謝料の相場は50万円〜200万円が目安だが事情によって増額可能

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

パワハラとは

パワハラは、「パワーハラスメント」の略であり、職場内の優越的な関係を利用した嫌がらせのことです。パワハラは、別名、「職場いじめ」ともいわれます。

強度のパワハラを受けると、過剰なストレスとなり、精神疾患(メンタルヘルス)にり患してしまったり、過労死、過労自殺の原因となったりします。パワハラで引き起こされる精神的な症状の中で、最も多いのが、うつ病、適応障害です。

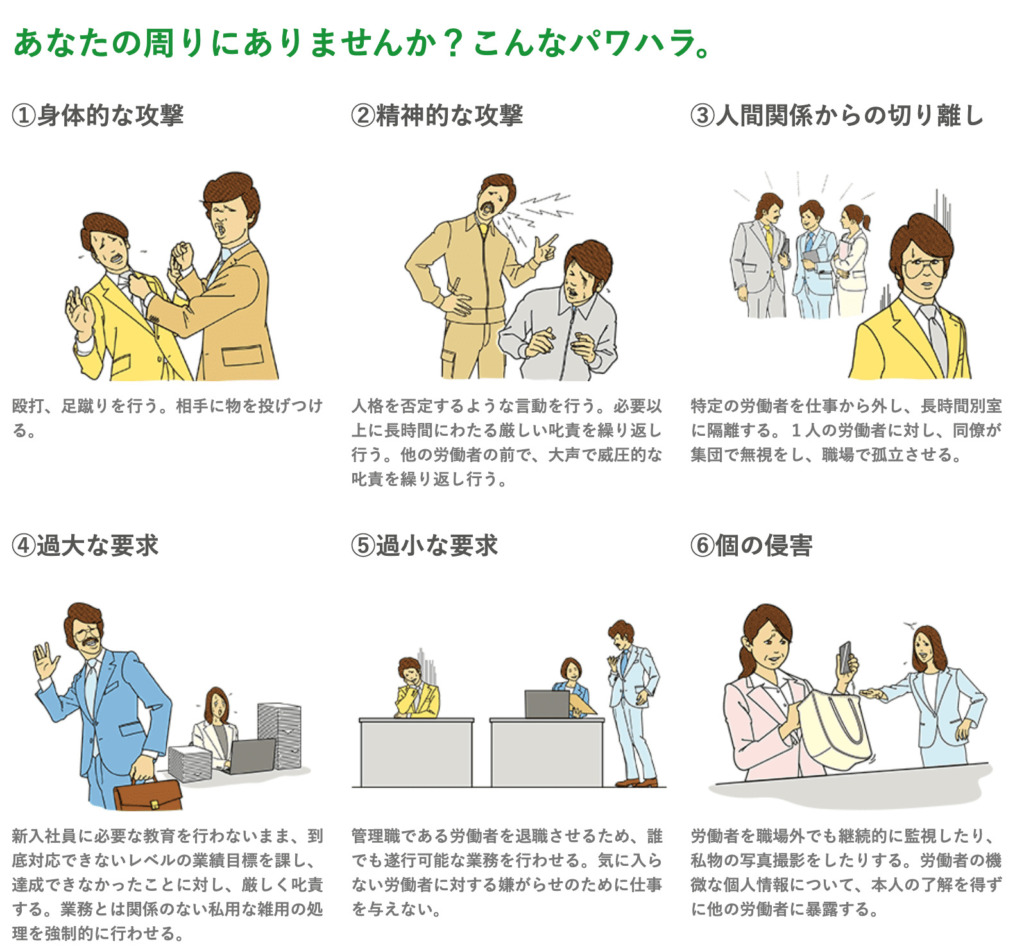

パワハラの種類には、次の6種類があります。

- 身体的な攻撃

叩く、殴る、蹴るなどの暴行、物を投げつける、物でたたく - 精神的な攻撃

人格否定の言葉をかける、社員の前で叱責、馬鹿にする、侮辱する、名誉毀損する、誹謗中傷のメールを送る、長時間にわたり執拗に叱る - 人間関係からの切り離し

職場で無視をする、一人だけ別室で作業をさせる、出社させない、仲間はずれにする、重要な連絡網を回さない、部署行事に出席させない - 過大な要求

経験のない仕事で過剰なノルマを要求する、経験不足の業務を押し付ける、到底終わらない仕事量を指示する - 過小な要求

仕事を与えない、契約上の職種とは異なる仕事をさせる、知識と経験に見合わない重要性の低い業務を指示する、単純作業のみに従事させる - 個の侵害

プライベートについて執拗に質問する、家庭の問題に口出しする、日常行動を監視する、家族の悪口を言う

上記は、「パワハラの6類型」と呼ばれます。厚生労働省の発表する資料に、わかりやすくまとめられており、パワハラかどうかを理解する参考になります(なお、類型にあてはまらないとパワハラにならないわけではないので、注意が必要です)。

パワハラが社会問題化したため、2019年5月、企業、職場でのパワハラ防止を義務付ける「改正労働施策総合推進法」(いわゆる「パワハラ防止法」)が成立しました。同法は2020年6月1日(中小企業では2022年4月1日)より施行され、パワハラへの対応が企業の義務となりました。

同法では、パワハラを次のように定義しています。

以下では、各要件について順番に解説していきます。

パワハラが常態化する企業は、それだけでなく、不当解雇、残業代の未払い、セクハラなど、その他の労働問題で社員を苦しめる「ブラック企業」のおそれがあります。

労働問題に詳しい弁護士であれば、パワハラ問題だけでなく、総合的に事情を聞き、問題解決を任せられます。

優越的な関係を背景とした言動

パワハラとは、その名の通り「パワー(力)」を利用した「ハラスメント(嫌がらせ)」です。ここでいう「パワー」は、職場における優越的な地位、会社における優位性のことです。

例えば、上司から厳しい口調で叱責されたり、嫌なことを強要されたり、暴力を振るわれたりしても、「逆らうと報復されるかもしれない」「社内で不利益な扱いを受けるのではないか」と感じると、被害者は黙って我慢してしまうことがあります。このような状況はまさに、職場内の優越的な地位を背景に圧力をかけられている状態と評価できます。

また、パワハラは必ずしも「上司から部下へ」という典型例に限りません。たとえ同僚や部下でも、業務上必要な知識・経験を人よりも豊富に持っていれば相対的に「優位」な地位を築けますし、集団になって一人を攻撃すれば「優位」をとることができます。

このように、被害者が職場で抵抗するのが困難だと感じる状況に追い込まれた場合、それはパワハラに該当する可能性が高いです。

業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

職場での優越的な関係を利用した言動でも、業務上必要で、かつ相当な範囲の行為はパワハラではありません。必要性と相当性があれば、それは正当な業務命令や指導と評価されるからです。

業務を円滑に進める上で、誤った行動を取る部下に厳しく注意指導したり、教育したりすることは上司として当然の責務です。したがって、パワハラと指導の区別は、「それが業務上必要であり、相当な範囲かどうか」が判断の分かれ目となります。

この判断には、以下の2つの観点が用いられます。

- 「目的」の観点

その言動が、業務上の目的に基づくものであるか。 - 「手段」の観点

その目的を達成する手段として、適切な範囲にとどまっているか。

例えば、次の言動は、業務上不要であることが明らかなので、パワハラに該当します。

- 業務とは無関係な発言を繰り返す。

- 罵詈雑言を浴びせる。

- 大声で怒鳴る、わめく。

- 誹謗中傷や侮辱を行う。

- 必要性のない人格否定や攻撃をする。

労働者の就業環境が害されるもの

人格や尊厳を傷つける発言や、暴力行為に及ぶ場合、労働者の就業環境が害されるのは明らかです。パワハラによって労働環境が悪化すると、過剰なストレスを抱え、本来の能力を発揮できず、業務の生産性にも深刻な影響が及びます。

パワハラを受けている自覚がないまま、我慢して働き続けると、心身に過度な負担がかかり、うつ病や適応障害などの精神疾患となるおそれもあります。最悪は、過労死や過労自殺などの深刻な結果に至る可能性も否定できません。

そして、職場環境の整備は、パワハラの加害者個人だけでなく、企業全体の責任です。十分なパワハラ対策を講じず、被害者の心身の健康を損ねる事態を招いた場合、企業は安全配慮義務違反として慰謝料請求を受けることとなります。

パワハラを受けたときの初動対応

次に、パワハラの被害を受けた際、被害者がすべき初動対応を解説します。

初動対応を徹底することが、相場に見合った十分な慰謝料の獲得に繋がります。パワハラが重度の場合、暴行罪や傷害罪、強要罪といった犯罪行為となり、刑事責任を追及できる可能性もあります。一方で、軽度のパワハラの場合、慰謝料請求や社内での解決(人事処分・懲戒処分など)を進めてもらうのにも、初動対応が重要です。

客観的な証拠を収集する

パワハラの多くは突発的に起こるので、完璧な証拠のあるケースはむしろ稀です。日頃から意識して証拠を残す努力をしておかなければなりません。

例えば、「叩かれた」「怒鳴られた」といった言動の有無が問題となるケースは、比較的証拠を集めやすいです。しかし、その「行為の程度」、つまり「どの程度の力か」「触ったのか、殴ったのか」「きつく注意しただけか、威圧的な怒鳴ったか」といった点に争いがあると、それを証明する資料を集めるのは非常に困難です。

以下の証拠を集めることが、パワハラの実態を明らかにする上で有効です。

- パワハラ行為自体の録音・録画

- パワハラに該当するメールやチャットの履歴

- 行為を目撃した第三者の証言

- 社内の相談窓口や上司・同僚への相談記録

- 労働基準監督署や警察など外部機関への相談記録

- 精神的被害を証明する診断書や通院記録

なお、悪質な加害者の中には、証拠が残りにくいパワハラの性質を悪用し、事実とは異なる「偽パワハラ」を主張するケースも存在します。そのため、被害者だからといって証拠もなく被害を認められるものと甘く見ず、しっかりと準備しておかなければ対応が後手に周ります。

加害者にパワハラを指摘する

「自分さえ我慢すれば円満に収まる」「人間関係が悪化するのは避けたい」との思いから、被害者が黙って耐え続けると、ますますパワハラがエスカレートします。

加害者は、パワハラに無自覚であることも多く、まずはその認識を改めてもらう必要があります。慰謝料請求されてもなお、「正当な指導だと思っていた」「業務上必要な命令だ」と反論し、自分の行為を正当化しようとする人もいます。

会社によるパワハラ防止研修や管理職研修など、予防措置が十分でない職場では、被害者自身がパワハラ行為に気づき、加害者に指摘して被害を抑止しなければなりません。

弁護士に相談する

社内での解決が困難なとき、速やかに弁護士に相談してください。

パワハラで会社を辞めたい人はもちろん、今後も勤務を継続したい場合も、弁護士のアドバイスが役立ちます。特に、実績が高く発言力の強い社員、経営層に近い人物による嫌がらせほど、社内の優越的地位を利用してパワハラが強度になる傾向があります。会社に相談しても、「あなたのためを思って言っている」「将来のために我慢すべき」といった不適切な対応が取られることもあります。

社内にパワハラを相談しても十分な対処がなければ、それ自体が二次被害となって被害者を更に追い詰めます。本来は、社内での解決が望ましく、加害者には懲戒処分や人事処分など、適切な責任を取らせるべきです。

社内で解決不能なら、社外での解決を見据えて行動すべきであり、その最終手段が、裁判による慰謝料請求です。今後の生活やキャリアを見据え、法律と裁判の知識を豊富に有する弁護士のサポートを受けながら進めるのが安心に繋がります。

パワハラによるうつ病・適応障害の発症で、慰謝料を請求する方法

次に、パワハラに対する拒絶の意思表示として効果的な、慰謝料請求の方法を解説します。

本来の業務範囲を超え、職場環境を著しく悪化させるパワハラ被害を受けると、不安や恐怖を感じるのは当然です。苦しみを訴え、加害者や会社の適切な責任を追及することは、職場でのいじめや差別を根絶するためにも重要です。

慰謝料請求は、単なる損害の回復だけでなく、企業にパワハラ防止策の強化や職場環境改善を促す効果もあります。一人が声を上げることでブラック企業の体質を改善し、他の従業員の利益を保護することにも繋がるのです。

業務に関連するパワハラかを検討する

まず、パワハラが業務に関連する行為かどうかを見極める必要があります。

業務に関連する行為については会社の責任を追及できる一方で、私的なトラブルでは会社の責任はありません。職場のストレスが原因で、うつ病や適応障害などの精神疾患(メンタルヘルス)にり患した場合、会社に対して慰謝料請求の根拠として以下の2つのものがあります。

- 使用者責任を追及する方法(民法715条)

- 安全配慮義務違反を追及する方法

会社は、労働者の生命や健康を害しないよう職場環境に配慮すべき義務(安全配慮義務・職場環境配慮義務)を負っています。この義務を怠り、人間関係のトラブルを放置した結果、パワハラが発生した場合、加害者本人だけでなく会社にも慰謝料請求することを検討できます。

なお、パワハラが業務に起因する行為であれば、心理的負荷の大きさを主張し、労災認定を受けることも可能です。

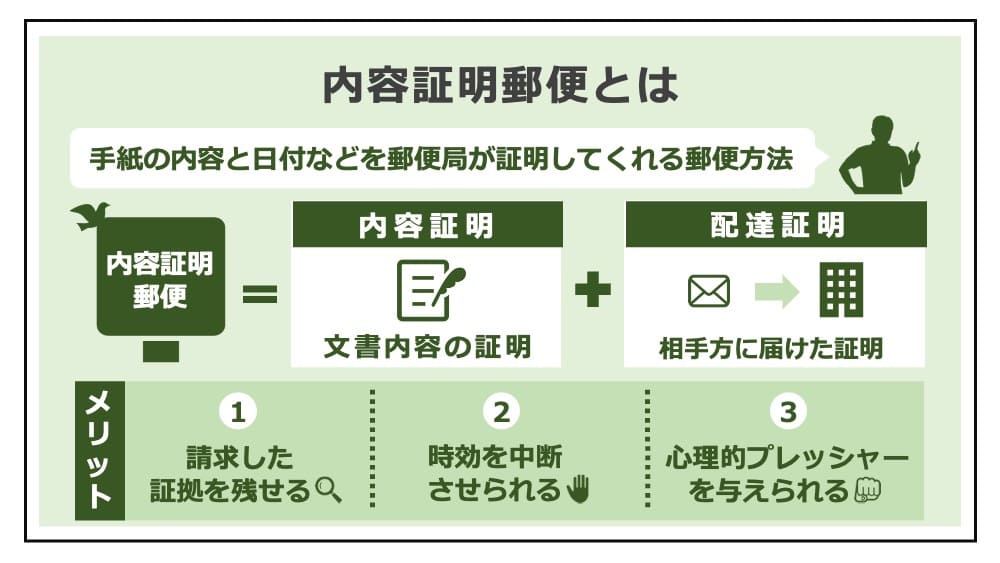

内容証明で慰謝料を請求する

パワハラの慰謝料請求をする第一歩として、内容証明による通知書の送付を行います。内容証明は、送付した内容と日時を郵便局が証拠として記録してくれるもので、後の法的手続きにおいて証拠となります。

以下のケースのように、明らかに強度なパワハラがあるとき、交渉で会社が譲歩し、解決が見込めることがあります。

- 発症前1か月に100時間、または、発症前2〜6か月の間に月平均80時間超の時間外労働が認められるケース

- 刑事罰が科されるほどの悪質なパワハラ行為があった場合

- 明らかに責任を否定できない証拠がそろっている場合

これらのケースは、弁護士名義で内容証明を送って法的リスクを強く感じさせ、交渉を有利に進められます。パワハラの事実関係に争いがある場合も、内容証明の送付を通じて会社から事情の聴取を行い、後の労働審判や訴訟に備えた情報収集が可能です。

「パワハラ慰謝料の通知書」の解説

労働審判で慰謝料を請求する

次に、パワハラの慰謝料請求では、労働審判の活用がお勧めです。

労働審判は、労働者保護のため、個別労使紛争を迅速かつ適切に解決することを目的に設置された制度です。そのため、訴訟に比べて手続きが簡素で、早期に決着するメリットがあります。労働審判では、必ずしも十分な証拠を用意できなくても、審判当日におけるパワハラ被害者、加害者、目撃者、その他の関係者の発言を聴取し、事実認定が行われます。

なお、あくまで会社(使用者)を相手とする制度なので、パワハラ加害者個人に対する請求には利用できません。

訴訟を提起して慰謝料請求する

パワハラの被害について終局的な解決を求める場合、裁判(民事訴訟)で慰謝料請求をする方法が最適です。労働審判と比べ、訴訟を選択することは次のメリットがあります。

- 被害者の自殺や死亡といった重大事案に対応できる。

- 会社だけでなく、加害者にも慰謝料請求可能。

- パワハラの証拠について、詳細な証拠調べが期待できる。

ただし、訴訟によってパワハラの慰謝料請求をする方法は、労働審判に比べて時間がかかり、裁判費用や弁護士費用も高額になる傾向があります。

いずれの方法にも一長一短あるので、ケースに応じた適切な手続きを選択しなければなりません。パワハラの被害の程度、収集できる証拠の内容、臨む解決方法などを踏まえて、慰謝料請求の方法を選択することが大切です。

手続きの選択に迷われるときは、ぜひ弁護士のアドバイスをお求めください。

パワハラの慰謝料額の相場に影響する要素

パワハラの慰謝料額の相場は、50万円〜200万円程度が目安です。ただ、実際の裁判例では、これを超える慰謝料を認めた事例もあり、被害の内容や事情によって金額は変動します。

一言で「パワハラ」と言っても、その態様や被害の程度は様々で、個別の事情に応じて慰謝料額が判断されます。以下では、パワハラの慰謝料額に影響する代表的な要素を解説します。どのような事情で慰謝料が増減するかを知り、自身の被害に見合った正当な請求をすることが重要です。

パワハラの内容・悪質性

最も大きく慰謝料額に影響するのは、パワハラ行為の内容やその悪質性です。

パワハラの法律相談でも、弁護士の下には、暴力を伴う悪質性の高いケースや被害者が死亡した事例から、暴言や態度、発言に留まるものまで、様々な相談が寄せられます。中でも、加害者が複数いて組織的にパワハラやいじめが行われていた場合や、暴力や人格否定が繰り返し行われた場合、特に悪質と評価され、慰謝料が高額化する傾向があります。

ご自身のケースに、身体的な被害や深刻な精神的苦痛を伴う事情がある場合は、その点を明確に主張することが大切です。

パワハラが継続された期間

次に重視されるのが、パワハラが継続された期間の長さです。

短期間や一回きりのトラブルに比べ、長期間にわたってパワハラが続く場合ほど、その蓄積された精神的苦痛は大きいと評価され、慰謝料も増額される傾向にあります。

例えば、「長年会社に貢献したにもかかわらず、パワハラが原因で働けなくなった」という事情がある場合、これまでの勤務実績を踏まえ、より高額の慰謝料を請求すべきです。

パワハラの回数・頻度

次に、パワハラの発生頻度や回数も、慰謝料額の相場に影響します。

たとえパワハラが短期間であっても、その間に頻繁に繰り返され、集中的ないじめに遭った場合などは、精神的負担も相当大きく、過剰なストレスであると考えられます。このような事情は、慰謝料の増額要素として考慮されます。

なお、一回だけのパワハラでも、強い暴力や深刻な脅迫など、内容が極めて悪質である場合は、回数が少ないとしても慰謝料が低くなるとは限りません。

加害者と被害者の職場での力関係

パワハラは、職場での優越的な立場を背景に行われる点が特長です。

そのため、加害者がより高い地位にあり、職場における力関係に差があるほど、慰謝料の相場は高く評価される傾向にあります。単なる同僚間のトラブルよりも、社長や役員など、明確な上位者からのパワハラの方が、被害者の不安やストレス、精神的苦痛が大きくなると考えられます。

特に、社長からのパワハラは、「逆らえば職場に居られない」「解雇されるかもしれない」といった強い恐怖心を感じさせるため、その分、慰謝料の相場も高くなるのが一般的です。

パワハラ慰謝料額の相場と、裁判例

次に、パワハラにより慰謝料請求が認容された裁判例を紹介し、相場の実情を解説します。

パワハラによる慰謝料の相場は、裁判例を参考とすれば、50万円〜200万円程度が目安です。ただし、強度かつ悪質なパワハラでは、これ以上の慰謝料が認められる例もあります。慰謝料額は一律でなく、個別の事案に応じて判断されるので、具体的な裁判例の検討が不可欠です。

5万円の慰謝料を認めた裁判例

東京高裁平成17年4月23日判決は、5万円のパワハラ慰謝料を認めた裁判例です。

【パワハラと認められた行為】

被害者である従業員が所属する某中央サービスセンター(「SC」)の所長が、同従業員に対し、「意欲がない、やる気がないなら、会社を辞めるベきだと思います。当SCにとっても、会社にとっても損失そのものです。あなたの給料で業務職が何人雇えると思いますか。……これ以上、当SCに迷惑をかけないで下さい」というメールの内容がパワハラとして、その慰謝料請求が認められるかが争われました。

裁判所は、メールの表現方法は不適切で、名誉毀損であるとしながら、パワハラの意図まではなかったとし、相場よりも低額の慰謝料しか認めませんでした。業務命令の一貫としてされたメールであることが考慮され、認容額が抑えられたものと考えられます。

100万円の慰謝料を認めた裁判例

福生病院企業団事件(東京地裁立川支部令和2年7月1日判決)は、100万円のパワハラ慰謝料を認めた裁判例です。被告が公立病院であったため、その責任追及は、国家賠償法に基づきます。

【パワハラと認められた行為】

- 「精神障害者」「生きてる価値なんかない」「嘘つきと言い訳の塊の人間」「最低だね。人としてね」などの人格否定的な発言

- 事務室内、会議中など、他の社員の門前で、長時間にわたって叱責

- 少なくとも4ヶ月、パワハラが繰り返された

以上のパワハラ発言によって、原告は適応障害との診断を受け、休職を余儀なくされました。この裁判例では、100万円の慰謝料に加えて、約70万円の休業損害などを含む、合計200万円以上の損害賠償請求が認容されました。

145万円の慰謝料を認めた裁判例

日本ファンド事件(東京地裁平成22年7月27日判決)は、原告Aから336万円、Bから200万円、Cから200万円の請求に対し、Aに95万円(治療費、休業損害も含む)、Bに40万円、Cに10万円のパワハラ慰謝料を認めた裁判例です。被害者は従業員A、B、Cで、加害者はその上司である部長でした。

裁判所によって認定された部長のパワハラ行為は、次の通りです。

【パワハラと認められた行為】

- Aに対し、事情聴取や弁明の機会を与えず叱責、始末書の提出を命じたこと

- Bに対し、「馬鹿野郎」「給料泥棒」「責任を取れ」と叱責し、「給料をもらっていながら仕事をしていませんでした」という文言の入った始末書を提出させたこと

- Cの背中を殴打したこと、Cの膝を足の裏で蹴ったこと

- Cに対し、「よくこんなやつと結婚したな、もの好きもいるもんだな」という暴言

以上のパワハラ行為により、原告Aは、抑うつ状態との診断を受けていました。

裁判所はいずれの行為も、心理的、精神的負担を課す不法行為、違法な暴行として、不法行為だと判断しました。加害者によるパワハラ行為は、部長として職務の執行中ないしその延長上における昼食時に行われたものであったため、会社の責任も肯定しました。

450万円の慰謝料を認めた裁判例

東京地裁平成26年7月31日判決は、会社と加害者に対して、450万円の慰謝料の支払い義務を認めた裁判例です。

【パワハラと認められた行為】

- 「新入社員以下だ。もう任せられない」「何で分からない。おまえは馬鹿」などの誹謗中傷発言によって心理的負担を与えた

- 診断書を見ることで、うつ病になったことを知りながら、休職の申出を阻害した

- 叱り方の言葉、声の調子、指導が行われた場所などからして、指導の行き過ぎがあった

この裁判例では、被害者が、パワハラ行為によって、うつ病になり、5年間の通院を要したこと、障害等級2級と認定されて精神障害者手帳を交付されたことといった事情が重く評価され、慰謝料が相場よりも高額化しました。その他にも、約360万円の休業損害なども認定されています。

600万円の慰謝料を認めた裁判例

松陰学園事件(東京高裁平成5年11月12日判決)は、600万円(第一審の東京地裁では400万円)のパワハラ慰謝料を認めた裁判例です。

【パワハラと認められた行為】

女性教諭が、高等学校によりなされた授業・担任等の仕事外し、職員室内での隔離、何らの仕事が与えられないままの4年6か月にわたる別室(物置部屋)への隔離、5年以上にわたる自宅研修、自宅研修中の一時金の不支給・賃金の据置など、校長からの命令

本裁判例では、上記の行為がパワハラ(「精神的な攻撃」「人間関係からの切り離し」「過小な要求」など)に当たるとして、損害賠償請求をした事案です。校長から、過酷な処遇が長期にわたって継続された点が、相場より高額な慰謝料額を認容された要因となっています。

パワハラの慰謝料請求にかかる費用の相場

次に、パワハラによる慰謝料請求で必要となる主な費用の目安を解説します。

うつ病や適応障害を発症するほどのパワハラ被害を受けた方でも、慰謝料請求を検討する際、不安材料となるのが「費用」の問題でしょう。「請求しても、かえって費用の方が高くつくのでは?」という懸念は当然です。コストとリターンを慎重に比較するために、慰謝料の相場だけでなく、請求にかかる費用の相場も理解しておいてください。

訴訟の手数料の相場

パワハラの慰謝料請求で、労働審判や訴訟など、裁判所を利用するときは所定の手数料(収入印紙代)がかかります。裁判にかかる費用は、手数料額早見表に定められていますが、例えば、100万円の請求をするとき、労働審判の申し立てなら5,000円、訴訟提起であれば1万円の手数料がかかります。

このように、裁判所に支払う手数料はそれほど高額ではなく、費用面で裁判をためらう必要はあまりないといえるでしょう。

弁護士費用の相場

パワハラの慰謝料請求を依頼するとき、弁護士費用の相場は次の通りです。金銭請求の弁護士費用は、請求額や獲得額に、一定の割合を乗じて決めるのが通例です。

- 着手金:依頼時に支払う費用(成功・不成功にかかわらず発生)

- 報酬金:慰謝料等の経済的利益を得た場合に発生する成功報酬

以下は、日本弁護士連合会の旧報酬基準をもとにした目安です。

| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |

|---|---|---|

| 300万円以下 | 8% | 16% |

| 300万円を超え、3,000万円以下 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |

| 3,000万円を超え、3億円以下 | 3%+69万円 | 6%+128万円 |

| 3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |

法的手続きは自分でもできますが、より多くの慰謝料を獲得するには、弁護士のサポートを受けることが大きな力となります。法律知識や経験をもとに、相手に適切なプレッシャーをかけ、交渉を有利に進めることが可能です。

また、弁護士を窓口とすれば、加害者や会社との直接のやり取りをなくし、ストレスを軽減して二次被害を減らすことができます。

「労働問題の弁護士費用」の解説

パワハラによるうつ病・適応障害は、労災の対象となる

パワハラによって、うつ病、適応障害など、精神疾患(メンタルヘルス)の症状になったら、慰謝料請求とあわせて、労災保険も活用してください。

労災保険は、業務に起因して、心身の健康を崩してしまったときに受けられる給付です。パワハラはまさに「会社のせいで、うつ病になった」という、労災事故の典型例ですが、会社は積極的に認めてくれない可能性があります。

うつ病や適応障害になった社員が、労災保険を受けとるには、労災であるという認定(労災認定)が必要です。労災認定を受けるには、次の3つの要件を満たさなければなりません。

- 精神障害を発症していること

うつ病、適応障害、PTSDなどの精神障害を発症していることを、医師の診断書によって証明する必要があります。 - 強い心理的負荷を受けたこと

パワハラによる身体的攻撃、精神的攻撃が繰り返されるなど、強い心理的負荷を受けていることが必要です(負荷の程度は「業務による心理的負荷評価表」(厚生労働省)参照)。 - 業務以外の理由がないこと

精神疾患にかかっても、職場以外の理由による可能性があるとき、労災認定を受けることができません。

労災認定を受けられれば、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付といった保険給付を受けられるほか、療養中の解雇が禁じられるなどの手厚い保護を受けることができます。

パワハラの慰謝料請求に関する注意点

最後に、パワハラを理由に慰謝料請求を行う際、注意しておきたい重要なポイントを解説します。

退職後でもパワハラの慰謝料請求は可能

パワハラ被害を受けて退職してしまった場合も、慰謝料をあきらめる必要はありません。

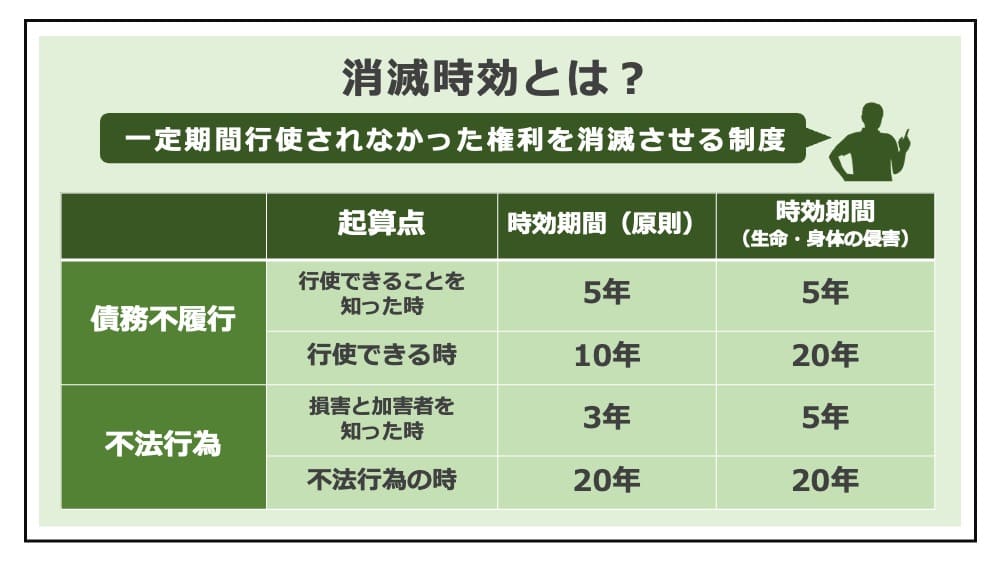

パワハラの慰謝料請求は、退職後でも行うことができます。過去に受けたパワハラ行為に対する責任追及は、在籍中であるかどうかとは無関係です。ただし、時効には注意が必要です。

パワハラの慰謝料請求では、不法行為の時効が経過していると、訴えることはできません。不法行為の時効については、次の通りです。

- 損害及び加害者を知った時から3年間(生命又は身体の侵害の場合は5年間)

- 不法行為の時から20年間

うつ病や適応障害など、パワハラから一定期間を経て症状が現れるケースでは、時効期間は被害に気付いた時点から進行するものと考えられています。

「退職強要と慰謝料」の解説

仕返しを恐れないこと

パワハラの慰謝料請求を検討するにあたり、「訴えたら報復されるのではないか」という不安を感じる人も少なくありません。特に、加害者から「訴えたらクビだ」などと脅されている場合、恐怖心から行動をためらうケースもあります。

しかし、脅しに屈すれば、加害者の思うままです。経営陣などの立場で、労働者の地位を脅かすような言動がある場合、それ自体が違法なパワハラ行為です。パワハラへの抗議や相談、慰謝料請求を理由として解雇することは、「不当解雇」として違法となる可能性が高いです。

「不当解雇とは?」の解説

慰謝料請求と労災保険は別の手段

労災保険は、業務上の災害による治療費や休業損害の補償を目的とした制度であり、慰謝料の支払いは対象外です。したがって、労災認定を受けて労災保険から給付を受けている場合も、会社や加害者に対して慰謝料を請求することが可能です。

労災保険は治療や生活の補填、慰謝料請求は精神的苦痛に対する損害賠償というように、それぞれ目的や内容の異なる手段であることを理解しておいてください。

まとめ

今回は、パワハラによってうつ病や適応障害などの精神疾患になってしまった方が取るべき対処法として、慰謝料請求の手続きやその相場、増額のポイントなどを解説しました。

企業には、職場環境を整備し、安心して働ける環境を提供する義務があります。しかし、実際にパワハラ被害が発生した場合、事前の予防策だけでは、被害を受けた方の心身の回復には不十分です。パワハラを我慢し続けて心身のバランスを崩し、精神疾患(メンタルヘルス)になったり、過労死や過労自殺などの最悪の結果を招いたりするおそれもあります。このような事態を防ぐためにも、できるだけ早期に対応することが重要です。

会社組織は、上司と部下、社員同士の円滑なコミュニケーションによって成り立っています。今後の業務遂行力の向上やキャリア形成のためにも、人間関係を良好に保つ必要がありますが、パワハラを我慢しなければならないわけではありません。

理不尽な言動に対して声を上げることは、自身を守る上で非常に重要です。「パワハラを受けているのではないか」と感じるときは、ぜひ弁護士に相談してください。

- パワハラなど、業務上の行為でうつ病・適応障害になったら、慰謝料請求できる

- パワハラを受けたとき、まずは直後の証拠収集が重要となる

- パワハラ慰謝料の相場は50万円〜200万円が目安だが事情によって増額可能

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

セクハラやパワハラは、被害者の心身に深刻な影響を及ぼすだけでなく、職場全体の環境を悪化させます。適切に対処することは、被害回復はもちろん、再発防止のためにも不可欠です。

セクハラ・パワハラの被害を受けたら、具体的な対処法を確認してください。