会社の経営状況が悪化し、解散や倒産に至った場合、社員は解雇されることとなります。

業績不振などを理由とする一方的な労働契約の解消を、法的には「整理解雇」と呼びます。一般には「リストラ」として知られます。

解散や倒産によって会社が消滅すれば、労働契約の当事者が存在しなくなるので、契約が自動的に解消されるのはやむを得ません。しかし、法律相談の中には「会社の倒産に伴って解雇された」とされる事案でも、実際には違法な「偽装倒産」による不当解雇が疑われるケースもあります。

解雇は、労働者にとって生活の基盤を失う重大な不利益をもたらす処分なので、「その解雇が本当に有効なのか」「不当解雇ではないか」を見極める必要があります。

今回は、倒産による解雇が無効となる要件(整理解雇の4要件)と、偽装倒産による不当解雇への具体的な対応方法について、弁護士が解説します。

- 経営上の理由で解雇するには「整理解雇の4要件」を満たす必要がある

- 会社の解散や倒産が真実ならば、有効に解雇することができる

- 倒産しないのに、社員をクビにするための偽装倒産は違法であり、不当解雇

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

倒産が事実であれば解雇は有効になる

会社の解散や倒産に伴う解雇は、法的には「整理解雇」と呼ばれます。

会社が解散または倒産すると、清算手続きに入り、清算が結了すると法人格が消滅します。そのため、たとえすぐに解雇されなくても、近い将来には労働契約は終了せざるを得ません。

ただし、整理解雇が有効と認められるには、その前提として、会社の解散・倒産が事実であることが必要です。悪質なブラック企業の中には、特定の従業員を解雇するために「業績悪化」を口実とするケースもあります。不当解雇を判別するために、裁判実務では「整理解雇の4要件」という厳しい基準が用いられています。

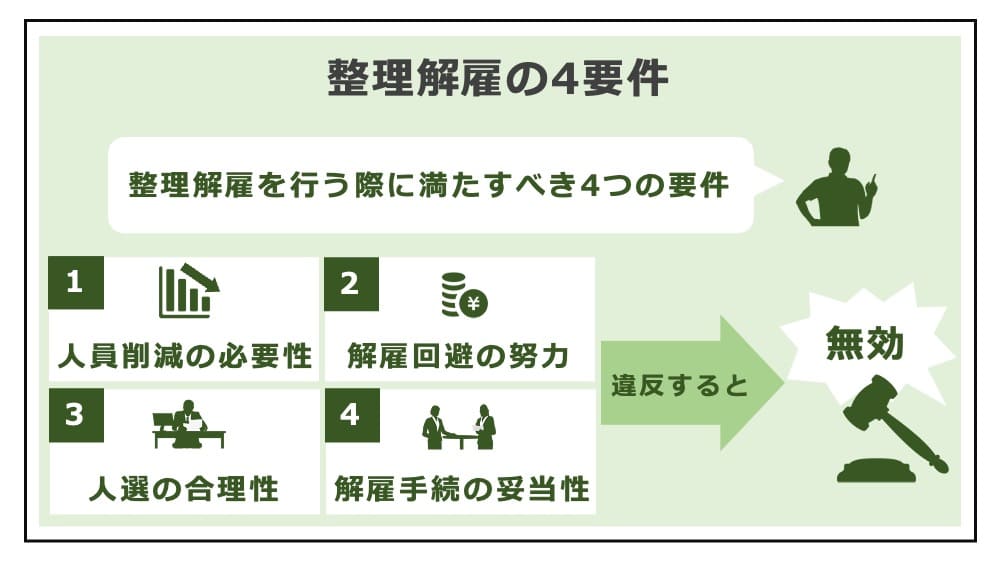

整理解雇の4要件

労働者にとって重大な不利益をもたらす解雇は、「解雇権濫用法理」によって厳しく制限されています。具体的には、解雇が「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」という2つの要件を満たさなければ、不当解雇として無効になるというルールです(労働契約法16条)。

整理解雇の場合、その解雇理由が会社の経営上の事情によるものなので、解雇権濫用法理を更に具体化した「整理解雇の4要件」によって、有効性が判断されます。

- 人員削減の必要性

経営悪化が深刻であり、解雇を行わなければならない状況にあること。 - 解雇回避の努力

経費削減や配置転換、希望退職の募集など、解雇を回避するための努力を十分に尽くしていること。 - 人選の合理性

誰を解雇するか、対象者の人選に合理的な基準があること。 - 解雇手続の妥当性

解雇前に、労働者や労働組合との十分な説明や協議を尽くしていること。

したがって、会社の倒産が真実であるときは、これらの要件を全て満たすと考えられるので、整理解雇は適法・有効です。

「解雇権濫用法理」の解説

解雇理由についての説明は必ず求める

たとえ解散・倒産が真実であり、整理解雇が有効だとしても、会社に対して解雇理由についての説明を求めることは非常に重要です。

整理解雇の4つ目の要件である「解雇手続の妥当性」からも明らかなように、使用者は労働者に対して事前に説明や協議を尽くす必要があります。説明が不十分だと、「本当に倒産するのか」「自分を解雇するための口実ではないか」と疑問を抱くのも当然のことです。

会社が説明を曖昧にし、協議を避けるとき、「偽装倒産」による不当解雇の疑いが強く、今後の対応として法的に争うべきケースである可能性があります。

また、たとえ整理解雇が有効でも、「経営破綻を招いた原因が役員の放漫経営にあった」といった場合は、代表者や役員個人の責任を追及できる可能性もあります。そのためにも、会社の説明責任をしっかりと問い質し、解雇に至る経緯を具体的に記録・確認しておくことが大切です。

「不当解雇とは」の解説

倒産による解雇の違法性を争えるケース

会社が本当に倒産したなら、清算手続きの結了によって法人格が消滅し、それに伴い労働契約も終了します。しかし、会社から突然「倒産せざるを得ない」と説明されたとしても、それが事実かどうか疑わしいケースも少なくありません。実際、「倒産すると言われて退職したのに、半年経ってもホームページが残っている」という例もあります。

会社を倒産や解散させる意思がないのに、労働者に退職を促すためにそれを偽装する場合、安易に退職に応じるべきではなく、不当解雇の無効を主張して法的に争うべきです。

偽装倒産による不当解雇

解雇を争うべき1つ目の場面が、「偽装倒産」によるケースです。

表向きは倒産を理由としながら、実際には会社が存続していたり、事業を継続していたりする場合には、「倒産」は名目に過ぎず、解雇は不当である可能性が高くなります。

以下の事情がある場合、偽装倒産を疑いましょう。

- 会社の規模は縮小したが、事業は継続している。

- 解雇されたのは一部の従業員のみ。

- 親会社や経営者が、事業を他社に譲渡して継続している。

- 業績が悪化しているとされるが、実際は倒産していない。

偽装倒産による解雇であり、会社がなくならないなら、不当解雇の無効を主張して争うべきです。実際、経営者が危機感をもって解雇を進めたものの、思ったより深刻な事態ではなく、あなたの解雇の後でも生き延びることができた、というケースも少なくありません。

清算中の会社での雇用継続を主張すべきケース

次に、会社が清算手続き中である場合も、争うべきケースがあります。

会社が解散決議をすると、清算手続きに入ります。破産申立を行った場合も、その後に管財人による清算手続きが進みます。このように、解散・倒産のいずれも、清算手続き中は、清算のために法人格が維持され、清算業務に必要な人員については、即時に解雇されるとは限りません。

そのため、清算中の会社に対しては、不当解雇の無効を主張して、労働者としての地位の確認を請求することができます。

裁判例でも、清算中の法人に対する地位確認請求が可能であると認めた例があります(横浜地裁昭和34年11月13日決定)。

被申請人はその後解散したが、現在清算の段階にあり、清算目的の範囲内で法人として存続するものとみなされるのであるから、右各申請人について従業員たる地位を仮に定める利益は依然存するものといわなければならない。

横浜地裁昭和34年11月13日決定

このような地位確認請求が認められた場合、清算期間中であっても賃金や退職金などの支払いを受けることができます。

実質的に同一性のある別会社で雇用を引き継ぐべき場合

会社が倒産したとしても、その事業が実質的に同一性のある別会社に移された場合、そちらの会社で雇用を引き継ぐべきと判断される可能性があります。

倒産しながら、別会社で事業を継続することは不当な責任逃れであり、「偽装倒産」です。事業から生じる責任やリスクだけを残して倒産し、得られる利益を別会社に移すことは、労働者に不利益だけ押しつけて逃げるに等しいからです。

例えば、以下の状況に当てはまる場合、不当解雇の無効を主張すべきです。

- 事業内容、サービス内容などが全く同じである。

- 経営者や株主構成に変化がない。

- 会社の重要な資産が引き継がれている。

このようなケースでは、「偽装倒産」による責任回避とされ、不当解雇として争うことが可能です。

親会社の責任を追及できるケース

倒産を理由とした解雇で、親会社の責任を追及して争うべき場合があります。

企業グループの一員として子会社に雇用されていた労働者が、親会社の意思決定によって子会社の解散・倒産によって解雇された場合に、親会社の責任を問えることがあります。この場合、法人格が形骸化しているなら、「法人格否認の法理」を適用し、実質的に経営を支配している親会社に対して雇用責任を追及するのが有効です。

役員の個人責任を追及できるケース

倒産を理由とした解雇で、役員の個人責任を追及して争うべき場合もあります。

経営の失敗によって倒産に至り、整理解雇の4要件を満たさないまま解雇された場合、その判断に関わった代表取締役や役員など、経営陣の不法行為責任を追及できる可能性があります。特に、社員数や役員数の少ない小規模な会社ほど、役員個人の判断が経営に及ぼす影響は大きく、責任は重大です。

解雇が不当労働行為にあたるケース

最後に、倒産を装って労働組合員を狙って解雇したなら、「不当労働行為」となる可能性もあります。

不当動労行為は、労働組合法が禁止する違法行為であり、団体交渉拒否(不誠実団交)、不利益取扱い、支配介入の3種類があります。「組合員であること」を理由に解雇することは、不利益取扱いの不当労働行為に該当し、違法です。

この争いでは、都道府県労働委員会に対し、不当労働行為救済申立てを行うことで、不当解雇の無効を主張することができます。

倒産による解雇後に労働者が利用すべき制度と手続き

会社の解散や倒産により解雇されると、労働者は大きな不利益を被ります。

突然に収入を断たれることが、生活に与える影響は計り知れません。毎月安定して給与を受け取れることを前提に住宅ローンなどを組んでいるとき、支出の見直しを迫られます。とはいえ、会社の倒産を事前に予見することは、社員の身分では難しいでしょう。万が一解雇された場合に、利用可能な制度を最大限活用して、生活の再建に備えることが重要です。

解雇予告手当

労働基準法20条は、労働者を解雇するとき、少なくとも30日前に予告するか、もしくは、不足する日数分の平均賃金を「解雇予告手当」として支払う義務があると定めています。

倒産や解散に伴う整理解雇は、予告なしに突然実施されるケースが多いので、労働者としては解雇予告手当の請求が可能です。この手当は、正社員だけでなく、契約社員やアルバイト、パート社員でも請求することができます。

勤務先が倒産すると、次の転職先を探すまでに時間がかかることも想定されます。生活費の補填として、必ず請求手続きを行いましょう。

未払賃金立替払制度

会社が倒産し、未払いの給与が残っている場合、通常は破産手続の中で会社の財産(破産財団)から弁済を受けますが、資産が残っていなければ十分な支払いを受けられません。労働者保護の観点から、給与は、財団債権や優先的破産債権として優先されるものの、そもそも破産する会社にはほとんど財産がないこともあります。

このとき、労働者保護のために利用できるのが、「未払賃金立替払制度」です。この制度は、一定の条件のもとで、労働者健康安全機構が、未払い賃金の80%を立替払いしてくれる制度です。

立替払いを受ける要件は次のとおりです。

- 会社が労災保険適用事業であり、1年以上事業活動を継続していたこと

- 未払賃金が2万円以上であること

- 労働者が、破産申立の6か月前から、その後2年以内に退職していること

- 破産手続開始決定日から2年以内に請求手続きを行うこと

未払賃金立替払制度の対象となるのは、退職日の6か月前から立替払い請求日前日までの間に支払期限が到来した賃金・退職金です。なお、立替払いを受けられるのは、未払額の80%ですが、年齢ごとの上限が定められています。

| 退職時の年齢 | 限度額 | 支給上限(80%) |

|---|---|---|

| 30歳未満 | 110万円 | 88万円 |

| 30歳以上45歳未満 | 220万円 | 176万円 |

| 45歳以上 | 370万円 | 296万円 |

なお、未払賃金立替払制度の対象は給与と退職金であり、解雇予告手当、賞与、役員報酬、解雇一時金などは対象外です。上限を越えた額や対象外の債権については、破産手続きの中で配当を求める必要があるので、破産管財人や清算人に、忘れずに債権届を提出しましょう。

「未払賃金立替払制度」の解説

会社財産の保全処分

倒産の兆しがある場合、給与などの支払いを確保するためには、会社の財産が散逸しないよう、財産を調査し、保全しておく必要があります。

財産の保全のために有効は法的手段が、「仮差押え」や「処分禁止の仮処分」です。仮差押えは、未払賃金などを被保全債権として、会社の預貯金や不動産などを現状のまま維持し、給与請求権を保全する手続きです。また、会社が資産を譲渡するおそれがある場合は、処分禁止の仮処分によって財産の処分を禁止することもできます。

なお、仮差押えや仮処分によって保全後、実際に支払いを受けるためには、別途訴訟を提起して勝訴判決を得る必要があります。

雇用保険(失業手当)の受給

倒産や解散による整理解雇は「会社都合退職」に該当するため、雇用保険の失業手当について、自己都合退職よりも有利な扱いを受けられます。

具体的には、退職後7日間の待機期間終了後、8日目から給付を受けることができます(自己都合の場合、1ヶ月の給付制限期間あり)。また、給付される総額も、自己都合(支給期間90日〜150日)よりも会社都合(支給期間90日〜330日)の方が多くなります。

退職後、会社から離職票の交付を受け、ハローワークでの手続きが必要となりますが、この際、離職票に「会社都合退職」と正確に記載されているか、必ず確認しましょう。

健康保険・厚生年金の任意継続

会社の解散や倒産によって退職すると、健康保険や厚生年金の資格も喪失します。

労働者は、被保険者資格を失い、会社の健康保険証は使用できなくなります。転職先が決まっているときは、新たに入社する会社の制度に加入しますが、そうでない場合には、国民健康保険に加入するか、退職前の健康保険を任意継続するかという2つの選択肢があります。

任意継続を選択する方が、保険料負担の面で有利となるケースもあります。原則として、退職日の翌日はら20日以内に任意継続の申請をする必要があるので、早めに手続きしておきましょう。

まとめ

今回は、業績の悪化により倒産や解散の可能性がある会社に勤務される方に向けて、解雇されてしまった際の対応方法と、「偽装倒産」による不当解雇の戦い方を解説しました。

経済情勢の悪化などの外的要因から、経営が思うように進まないことは少なくありません。労働者の立場では改善が難しく、会社の都合で解雇されると将来の収入も閉ざされてしまいます。

倒産や解散が真にやむを得ないものであり、かつ適切な説明が尽くされていれば、解雇は法律上有効とされます。しかし、実際には「偽装倒産」を装い、違法に解雇されるケースも見受けられます。

経営状態が不安定で、倒産や解散により解雇されるおそれがある方は、早めに弁護士に相談してください。業績悪化を理由にしていても、会社と戦えるケースも十分にあります。

- 経営上の理由で解雇するには「整理解雇の4要件」を満たす必要がある

- 会社の解散や倒産が真実ならば、有効に解雇することができる

- 倒産しないのに、社員をクビにするための偽装倒産は違法であり、不当解雇

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

不当解雇は、生活の基盤を突然奪われる深刻な問題です。

納得できない解雇に直面したときは、法的にどのように対処すべきかを知ることが、労働者としての権利回復と、早期解決につながります。

不当解雇についての解説記事を通じて、自身の状況に合った正しい対応を確認しておいてください。