新しい社員が入社する際、多くの会社が「試用期間」を設けます。

試用期間は、採用選考の過程では知ることのできない社員の適格性を判断するため、本採用に向けて設けられる見極めの期間であり、3ヶ月〜6ヶ月とされることが通常です。

会社にとって、採用面接で全て見抜くのは難しく、一定期間働かせ、適性を見極めるのが試用期間の趣旨です。試用期間中であっても労働者の権利は当然に守られるべきですが、解雇されたり不当に延長されたり、本採用を拒否されたりといった様々なトラブルが起きます。また、試用期間中に退職する場合も、注意しなければ次の転職に影響が出るおそれもあります。

今回は、試用期間の意味と、よくあるトラブル事例とその際の対処法、更に、退職時に押さえておくべきポイントについて、弁護士が解説します。

- 試用期間は、採用選考の過程では把握できなかった適性を見極める期間

- 試用期間中の社員が軽視されると、不当な扱いや解雇・本採用拒否が起こる

- 試用期間中の解雇や本採用拒否は、労働者保護の観点から制限される

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

試用期間とは

試用期間とは、採用選考の過程で見極めるのが難しい、社員の適性や能力を判断するための期間で、法的には「解約権留保付労働契約」として位置づけられいます。つまり、企業が労働者を本採用するかどうかを見極め、本採用を拒否できる権利(解約権)を留保しているという意味です。

終身雇用制のもとでは、長期雇用する社員を厳選するため、試用期間を設けることは一般化しています。一方で、会社が「お試し」という意識を強く持って、試用期間中の社員を軽視すると、労働トラブルが起こる温床ともなってしまいます。

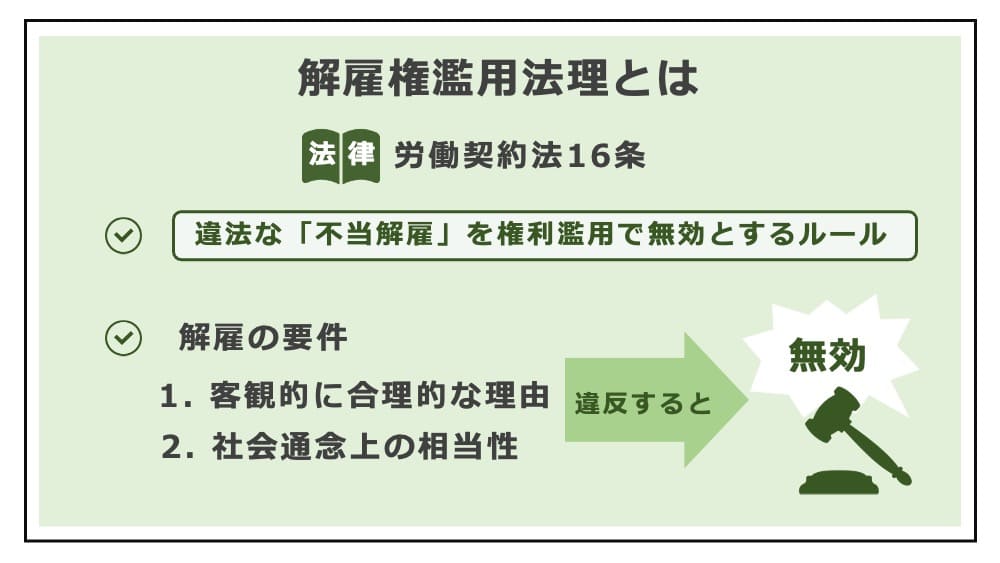

試用期間も「労働契約」の一種であり、解雇や本採用拒否には解雇権濫用法理が適用されます。

試用期間だからといって、企業が自由に本採用を拒否したり解雇したりできるわけではなく、労働契約法16条によって、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要とされ、これらの要件を欠く場合には「不当解雇」に該当して違法となります。

試用期間の目的・理由

企業が試用期間を設定する主な目的は、次の3つがあります。

適性・能力の見極め

採用面接や履歴書だけでは見抜けない適性や能力を把握する役割があります。

例えば、次の点は、実際に仕事をさせてみないと分からないことがあり、特に、長期雇用を予定する正社員には、試用期間を設けるのが通例です。

- 実際の業務遂行能力

- チームへの適応力

- 職場文化へのフィット感

これらの要素を見極めるため、現場で仕事をさせながら一定期間観察し、評価する必要があることが、試用期間が設けられる大きな理由です。特に、コミュニケーション力やストレス耐性など、実地でしか確認できない要素を重視する企業は多くあります。

職場に順応させるための期間

たとえ能力の高い中途採用者でも、すぐに発揮できるとは限りません。

一定期間仕事をして、その職場に慣れることが大切であり、試用期間はそのための準備という意味合いがあります。この中で、能力や数字だけでは判断できない相性やカルチャーフィットの見極めが行われます。

採用コストの抑制や早期離職の軽減

採用活動には、求人広告、人材紹介手数料、教育研修費用など、多くのコストがかかります。試用期間を活用することでミスマッチを早期に発見し、合わない人材にコストをかけることを抑制する機能があります。

労使双方にとって、早期に離職せざるを得ない状態とならないよう、試用期間の中ですり合わせを行うことも大切です。

「不当解雇とは」の解説

試用期間の長さと延長ルール

試用期間の長さに法律上のルールはなく、会社が自由に決められます。多くの会社では、3ヶ月〜6ヶ月程度とすることが多いです。一方で、6か月を超える長期の試用期間は、労働者の地位を不安定にするため適切ではなく、公序良俗違反(民法90条)として無効になるおそれがあります。

試用期間を設ける場合、雇用契約書や労働条件通知書、就業規則で、次の点を明記しておく必要があります。

- 試用期間を設ける旨

- 試用期間の長さ

- 本採用拒否の基準

- 延長の可能性と延長される条件

事前の説明が不十分だとトラブルの元となります。

試用期間だけでは、能力や適性の判断ができなかった場合、延長が許される場合があります。ただし、試用期間の延長は、就業規則や雇用契約書上のルールに従う必要があります。延長に対する労働者の同意は必須ではないものの、必ず理由を説明し、納得を得る努力をすべきです。「まだ様子を見たい」「経営状況が不安定だ」など、一方的な理由での延長は、違法となる可能性が高いです。

試用期間中の給与や残業代

試用期間中の給与が、本採用後の給与よりも低いこと自体は、必ずしも違法ではありませんが、少なくとも最低賃金を上回る必要があります。また、「研修中」「訓練中」といった理由で低額すぎる給料としたり、無給としたりすることは違法です。

同一労働同一賃金の考え方からして、同じ価値の労働を提供しているなら、同額の賃金が払われるべきだからです。同様に、決められた時間を超えて働いた場合は、試用期間中であっても残業代を請求することができます。

なお、最低賃金には減額特例があり、試用期間中は、最大で2割減額することができますが、都道府県労働局長の許可が必要なため、あまり利用されていません。

試用期間中に起こやすいトラブル

次に、試用期間中に起こやすいトラブルについて解説します。

試用期間中の解雇・本採用拒否

まず、試用期間中に解雇されたり、本採用拒否されたりしてトラブルになるケースです。

前述の通り、試用期間が能力や適性の見極めのための期間とはいえ、本採用拒否は会社からの一方的な労働契約の解約であり、「解雇」と同じ性質を持ちます。そのため、解雇権濫用法理が適用され「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」には、不当解雇として違法であり、無効となります(労働契約法16条)。

試用期間中の本採用拒否を有効に行うには、十分な注意と指導を行い、それでも改善の余地のない状況であることが必要となります。例えば、次のような試用期間中の解雇・本採用拒否は、違法となる可能性が大いにあります。

- 注意や指導の記録がない。

- 改善の機会が与えられていない。

- 試用期間中の努力によって改善が可能である。

- 具体的な評価基準なく、上司の主観で判断されている。

特に、本採用するかどうかを決める基準が曖昧だと、トラブルの原因となります。

試用期間は、採用選考では見極められない能力や適性の判断のための期間なので、選考過程で労働者から伝えられていた情報を理由に解雇・本採用拒否することもできません。

「本採用拒否」の解説

試用期間の不当な延長

試用期間内に会社が十分な判断をできないと、延長されることがあります。しかし、不当な延長は労働者にとって不利益が大きいので、企業側としては合理的な理由を説明すべきです。

例えば、試用期間の延長が許されるケースには、次の例があります。

- 労使間に試用期間を延長することの合意がある。

- 本人の病気で長期欠勤となっていた。

- 予定されていた研修が中断された。

このような理由で、試用期間を延長することが労使双方にメリットがあるとき、延長を行うことが認められます。なお、延長する場合、就業規則に定めたルールに基づかなければならず、その理由は労働者に明示されるべきです。

労働者は、延長を伝えられたら、速やかに会社に理由を開示するよう求めると共に、どのように改善すれば本採用されるのかを確認すべきです。試用期間の延長という判断は、能力や適性の確認は十分でないものの、逆に、すぐ解雇や本採用拒否とする程度には至っていないということです。

試用期間中の残業代請求

試用期間だからといって不当な処遇とすることは許されません。

労働契約が成立している以上、試用期間中といえども軽視されるべきではありません。正社員と同様の業務内容で働いている場合、「試用期間中だから」という理由で賃金や手当に格差を設けることは、同一労働同一賃金の原則に違反する可能性があります。

また、試用期間中であっても、「1日8時間、1週40時間」を超えて労働すれば通常の賃金に25%を乗じた割増賃金(残業代)を受け取れます。また、法定休日の労働に対しては35%、深夜労働(午後10時〜午前5時の労働)に対しては25%の割増賃金を受け取れます。

「試用期間はお試しや訓練だ」という理由で残業代を払わない会社がありますが、違法であることは明らかです。試用期間だからといって給与面で不当な扱いを受けないよう、求人票と雇用契約書を入社前によく検討するようにしてください。

「未払い残業代請求の方法」の解説

ハラスメント・過度なプレッシャー

試用期間の最中には、「見極め」を口実にしたハラスメントがよく起こります。

例えば、「試用期間だから厳しく指導する」と称して、罵声や人格否定、過大なノルマを設定する行為が行われるのが典型例です。これらの行為はいずれもパワハラに該当する可能性が高く、たとえ試用期間中であっても違法であることが明らかです。

パワハラ行為を行った加害者に責任があるのはもちろんのこと、適正な業務指導を超える言動があった場合、会社にも使用者責任(民法715条)や安全配慮義務違反の責任を追及できます。

試用期間中の退職トラブル

試用期間中に、労働者が会社に不満を抱くとき、「退職の自由」があります。

労働者の側から逆に「想像していた会社ではなかった」「ブラック企業なので辞めたい」と思うとき、たとえ試用期間中であっても辞めるのは自由です。具体的には、期間の定めのない労働契約であれば、民法627条1項に基づき、2週間前に申し入れることで退職可能です。

試用期間を設けるケースほど、会社としては長期雇用を予定しているため、引き止めによるトラブルに遭うこともあります。労働者としては、退職理由を真摯に説明して辞めるのが、リスク回避に有効です。会社や上司に対する愚痴や不満をぶつけるのではなく、「自分が会社に合わなかった」などと理由付けをして身を引きのが無難です。

会社は試用期間中の社員を軽視しがち

以上で説明したような労働トラブルが、試用期間中に起きやすいのは、会社が「試用期間だから」という理由で社員を軽視しがちだからです。しかし、試用期間は、本採用後の労働契約と繋がった一つの契約であり、単なる「お試し期間」ではありません。

試用期間で辞めさせたい会社では、「一旦、3ヶ月の有期雇用契約とし、その後に本採用する人だけ正社員として無期雇用する」という方法を取ることもあります。

しかし、このやり方は、裁判例でも明確に否定されています。

神戸弘陵学園事件(最高裁平成2年6月5日判決)では、「試用」の意味を有するときは、有期雇用契約の形式を取っていても、その後の雇用の「試用期間」として評価されると判断し、有期の契約だからといって期間満了で終了させることは「不当解雇」に該当することを示しました。

使用者が労働者を新規に採用するに当たり、その雇用契約に期間を設けた場合において、その設けた趣旨・目的が労働者の適性を評価・判断するためのものであるときは、右期間の満了により右雇用契約が当然に終了する旨の明確な合意が当事者間に成立しているなどの特段の事情が認められる場合を除き、右期間は契約の存続期間ではなく、試用期間であると解するのが相当である。

神戸弘陵学園事件(最高裁平成2年6月5日判決)

まとめ

今回は、試用期間の基本的な知識と、よく起こるトラブルについて解説しました。

試用期間は、企業にとっても労働者にとっても、互いに適性や相性を見極める重要な期間です。しかし、試用期間中でも労働契約は成立しており、不当な扱いは許されません。「試用期間だから」という理由で労働者を軽視する会社もありますが、我慢する必要はなく、解雇や本採用拒否といった不利益の大きい処分を受けたら、その違法性を主張して争うべきです。

試用期間ならではの労働トラブルに直面したら、正しい法律知識をもとに冷静に対応することが大切です。特に、試用期間で退職することとなると、「早期退職」と評価されるリスクがあるので、自己都合・会社都合の区別や秘密保持義務などにも注意を払う必要があります。

試用期間を単なる「お試し期間」と考えるのではなく、自分のキャリアを守るための「重要なスタート地点」として位置づけ、適切な対応と準備をして臨みましょう。

- 試用期間は、採用選考の過程では把握できなかった適性を見極める期間

- 試用期間中の社員が軽視されると、不当な扱いや解雇・本採用拒否が起こる

- 試用期間中の解雇や本採用拒否は、労働者保護の観点から制限される

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

不当解雇は、生活の基盤を突然奪われる深刻な問題です。

納得できない解雇に直面したときは、法的にどのように対処すべきかを知ることが、労働者としての権利回復と、早期解決につながります。

不当解雇についての解説記事を通じて、自身の状況に合った正しい対応を確認しておいてください。