「仮眠時間」とされる時間でも、状況によっては労働基準法上の「労働時間」に該当し、残業代を請求できるケースがあります。

労働基準法の「労働時間」とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間を指します。この「労働時間」に該当する場合、時間外労働や休日労働、深夜労働について残業代を請求することが可能です。更に、長時間労働によって心身の健康を損なった場合には、使用者の責任を追及できます。

「仮眠時間」は一見、作業に従事しているわけではなく、睡眠を取ることができます。しかし、実際には次の業務の準備として「休息を取ること」が義務付けられるなど、完全な自由時間とは言えない側面があります。労働者が自由に利用できない以上、使用者の管理下にあると認められる場合には、「仮眠時間」もまた「労働時間」として取り扱われ、残業代の請求の対象とすべきケースも少なくありません。

今回は、「仮眠時間」が労働基準法上の「労働時間」に該当するかどうかの判断基準について、裁判例も踏まえ、弁護士が詳しく解説します。

- 会社が「仮眠時間」を設定しても、指揮命令下に置かれているなら「労働時間」

- 仮眠時間が労働時間に該当するかは、時間中の業務対応の頻度がポイント

- 仮眠時間が労働時間になると、予想外の未払い残業代が生じる可能性がある

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

仮眠時間が「労働時間」と認められることがある

残業代を請求できるのは、労働基準法上の「労働時間」が一定の基準を超えた場合です。

具体的には、「1日8時間、1週40時間」の法定労働時間を超えた分について、時間外割増賃金(残業代)の支払い義務が生じます。そのため、ある時間が「労働時間に該当するかどうか」は、残業代に関するトラブルで重要な争点となります。「仮眠時間」は、労働者が実際に作業に従事せず、就寝していることが多いため、会社側から「労働時間には該当しない」と反論されがちです。

仮眠時間が「労働時間」かどうかは、以下の業種・職種で問題になります。

- 24時間勤務の警備員

- 医師・看護師など医療従事者の当直・宿直勤務

- 長距離トラック運転手

これらの職種は、業務の特性上、深夜を含む長時間労働が避けられず、途中で仮眠を取ることがあります。しかし、「仮眠時間」だからといって自由な休憩時間ではなく、業務の一環として待機を義務づけらることも多いです。自由に外出したり、帰宅したりすることはできません。

そのため、会社が「仮眠時間」とする時間も、労働基準法上の「労働時間」に該当するとして、その長時間の拘束について残業代請求による対価を得る必要があります。

労働基準法における「労働時間」とは

労働基準法における「労働時間」とは、裁判例上、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」と定義されます(三菱重工長崎造船所事件判決:最高裁平成12年3月9日判決)。そのため、たとえ業務に従事していない時間であっても、「使用者の指揮命令」に従わざるを得ない状況にある限り、その時間は法的に「労働時間」として扱われます。

他方で、業務から完全に解放され、自由に過ごすことが許されている時間は、「労働時間」には該当しません。

なお、本解説の「仮眠時間」以外にも、以下のような時間帯は、「労働時間に当たるかどうか」で争いになりやすいです。

- 作業と作業の間の待機時間(手待ち時間)

- 始業前の着替え時間

- 終業後の掃除時間

- 業務に関連する移動時間

- 会社主催の飲み会

- 教育・研修の受講時間

「労働時間に含まれるものとは?」の解説

仮眠時間が「労働時間」と認められる具体的な基準

仮眠時間であっても、使用者の管理・指揮命令の下に置かれていると判断される場合、「労働時間」に該当します。その判断の基準となるのは、次のような事情です。

- 仮眠場所が指定されているか(場所的拘束)

会社が仮眠場所を指定した場合、労働者は場所的に拘束されており、「労働時間」と認定されやすくなります。一方で、自宅で仮眠を取ることが許される場合、労働時間に該当しない可能性が高まります。 - 仮眠中に緊急対応の可能性があるか

仮眠中にトラブルや急患など、緊急対応が想定されるほど、待機もまた業務の一環と判断される傾向にあります。 - 電話対応・来客対応などが必要か

仮眠中でも、電話や来客への対応が求められる状況だと、使用者の指揮命令下にあると判断されやすくなります。 - 実際の業務が発生する頻度や回数

実作業が頻繁に発生するほど、その仮眠時間全体が「労働時間」と評価されやすくなります。一方で、それほど発生しない場合でも、実作業に従事した時間数は「労働時間」となります。 - 実作業に対する給与や手当の有無

仮眠中の業務対応に対して給与や手当が支払われているかどうかも、労働時間認定の重要な判断材料となります。 - 仮眠時間を自由に利用できるか

仮眠時間が完全に自由でなく、待機や連絡対応が求められる状況では、「労働時間」として評価されやすくなります。

仮眠時間中に常時業務に従事しているケースは珍しいですが、突発的な対応を強いられることはよくあります。緊急事態が頻繁に発生するときは、「仮眠」と言いながら、実際には使用者の指揮命令を受けて待機しているに等しく、「労働時間」と評価されます。

常に「何かあったときのために待機しなければならない」とすれば、労働から解放されているとは言い難いからです。

「未払い残業代請求の方法」の解説

仮眠時間が「労働時間」に該当すれば残業代請求が可能

会社が「仮眠時間」を休憩として扱っている場合、実態としてそれが「労働時間」に該当するなら、未払い残業代を請求することができます。

会社が「労働時間」として計算していなかった時間があることで、法定労働時間を超える労働があった可能性が高いからです。多くの場合、仮眠時間は深夜帯に行われるので、これが「労働時間」に当たると評価される場合は、深夜労働の割増賃金も合わせて請求できます。

労働基準法では、会社が「1日8時間、1週40時間」の法定労働時間を超えて労働させるには、労使協定(36協定)の締結と、割増賃金の支払いが義務付けられています。

残業代の割増率は、以下の通りです。

| 残業の種類 | 内容 | 割増率 |

|---|---|---|

| 時間外労働 | 法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超える労働 | 25%(月60時間超は50%) |

| 深夜労働 | 深夜(午後10時〜午前5時)の労働 | 25% |

| 休日労働 | 法定休日(1週1日または4週4日)の労働 | 35% |

残業代が適切に支払われないまま長時間労働が常態化すれば、労働者の健康に重大な影響を及ぼします。法定労働時間を超えた勤務が月60時間、更に「過労死ライン」とされる月80時間を超える場合には、心身に不調をきたし、労災(業務上災害)や安全配慮義務違反として会社の責任を問うことができます。

そのため、「仮眠時間」であっても、実態として業務の一部であれば、適切に「労働時間」として評価し、残業代を請求することで、労働環境を健全化に保つことに繋がります。

「残業代の計算方法」の解説

仮眠時間の未払い残業代を請求する方法

次に、「仮眠時間」についての残業代を請求する方法について解説します。

仮眠時間とされていた時間が、労働基準法上の「労働時間」と評価されると、その分だけ労働時間が増えます。そのため、会社がこれらの時間を賃金支払いの対象としていなかったとき、未払いの残業代が発生することとなります。

具体的な請求の流れ

仮眠時間が労働基準法上の「労働時間」にあたる場合、具体的な請求方法は次の通りです。

仮眠時間を記録し、正確に把握する

仮眠時間の残業代を請求するには、その時間数を正確に把握する必要があります。

しかし、「仮眠は労働ではない」と考える多くの会社で、仮眠時間はタイムカードなどに記録されず、管理・把握がされていません。そのため、労働者自身が仮眠の開始時刻・終了時刻をメモするなどして、自ら証拠を残すことが重要です。

また、前章の通り「仮眠中に生じた緊急対応の頻度」も重要な判断基準となるので、仮眠中に業務対応を行った場合は、その対応内容や所要時間も記録しましょう。

支払い済みの手当との差額を計算する

仮眠時間を含む業務について、宿直手当や当直手当、宿泊手当、深夜手当などの名目の金銭を支給しているケースもあります。

ただし、これらの手当は、法定の残業代に比べて著しく低額であることが多いので、仮眠時間が労働基準法上の「労働時間」にあたるときは、適正な残業代を再計算し、支払い済みの賃金や手当との差額分を請求することができます。

未払い残業代を会社に請求する

仮眠時間についての未払い残業代を算出したら、その金額を会社に請求します。

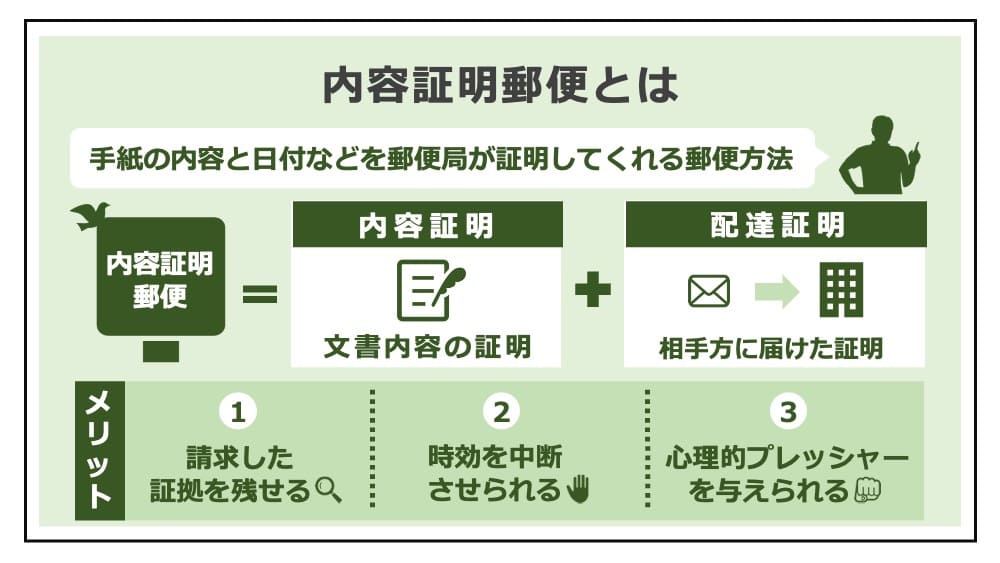

このとき、請求した事実と日時を証拠に残すため、内容証明で通知書を送付するようにしてください。通知書を弁護士名義で送ることで、労働審判や訴訟を辞さない姿勢を示し、交渉を有利に進めることができます。

もし会社側が「仮眠時間は労働時間ではない」と反論して支払いを拒否する場合、法的な考え方に大きな乖離があるため、交渉での解決は困難でしょう。支払いを拒否されたら、労働審判や訴訟などの法的手続きによって請求を継続します。

断続的労働の特則について

仮眠時間は、常時業務に従事しているわけではなく、労働密度が希薄なこともあります。

このようなケースに対して、労働基準法では特例的に「監視労働」「断続的労働」の制度を設けています(労働基準法41条3号)。

労働基準法41条(労働時間等に関する規定の適用除外)

この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

労働基準法(e-Gov法令検索)

一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者

二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

この制度は、労働密度の低い一定の時間帯について、残業代の対象外とするもので、具体的には次の2つの時間に適用されます。

- 監視労働

主に監視を行い、常態として身体的・精神的な緊張の少ない労働のこと。 - 断続的労働

実作業が間欠的に行われ、待機時間が多くを占める労働のこと。

このような業務については、労働基準監督署の許可を受けることで、労働時間に関する規定(労働時間・休憩・休日)の適用を除外することができます。適用には労働基準監督署の許可が必要であり、単に「仮眠時間だから適用除外だ」といった会社の一方的な主張が認められるわけではありません。

あくまでも、仮眠時間にほとんど業務をする必要がないようなケースで、会社が適切な手続きを踏んだ場合に限って認められる例外的な制度であるということです。

仮眠時間を「労働時間」と認めた裁判例

最後に、仮眠時間を、労働基準法上の「労働時間」と認めた裁判例を紹介します。

最高裁平成14年2月28日判決(大星ビル管理事件)は、会社が「仮眠時間」と定めた時間について、労働基準法の「労働時間」にあたることを認めました。

この最高裁判例では、ビル管理業務中の仮眠時間について、仮眠室での待機を指示され、警報や電話の緊急対応が義務付けられていたことなどを理由に、「使用者の指揮命令下」に置かれていたとし、「労働時間」にあたると判断して残業代請求を認めました。

労働基準法32条の労働時間(以下「労基法上の労働時間」という。)とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、実作業に従事していない仮眠時間(以下「不活動仮眠時間」という。)が労基法上の労働時間に該当するか否かは、労働者が不活動仮眠時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的に定めるものというべきである。

そして、不活動仮眠時間において、労働者が実作業に従事していないというだけでは、使用者の指揮命令下から離脱しているということはできず、当該時間に労働者が労働から離れることを保障されていて初めて、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと評価することができる。したがって、不活動仮眠時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるというべきである。そして、当該時間において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である。

大星ビル管理事件(最高裁平成14年2月28日判決)

上記の判示からして、実作業への従事があくまでも可能性に過ぎず、それほど頻度が高くなかったとしても、対応の必要が生じることが皆無に等しいなどの事情のない限り、労働からの解放とはいえず「労働時間」にあたるとされる可能性が高いと考えられます。

このことは、24時間のビル警備で、定期的な見回り、突発的な事故への対応があるケース、医療関係業務でオンコール対応が義務付けられている業務で、仮眠時間の多くが実際には「労働時間」と考えるべきであることを示しています。

まとめ

今回は、「仮眠時間」が労働基準法上の「労働時間」に該当するケースを解説しました。

たとえ会社が「仮眠時間」としていても、その時間が法的には「労働時間」と評価されると、賃金や残業代の支払いの対象となります。「仮眠時間」は、会社側の立場では「ただ寝ているだけ」「生産性のない時間」と軽視されることがあります。しかし、労働者にとっては自由に過ごすことができず、実質的には拘束されている時間であることが少なくありません。

特に、深夜労働を伴う業種では、宿直や当直時の仮眠時間が長くなると、それだけで心身に大きな負担が生じますから、労働者に対する配慮は欠かせません。

仮眠時間が過度に長く設定される背景には、企業側が人件費を抑制するために必要な人員配置を回避しようとしている場合もあります。不当な扱いを受けた可能性がある場合、残業代を請求することで金銭的な補償を求めると共に、労働環境の適正化や過重労働の是正にも繋がります。

- 会社が「仮眠時間」を設定しても、指揮命令下に置かれているなら「労働時間」

- 仮眠時間が労働時間に該当するかは、時間中の業務対応の頻度がポイント

- 仮眠時間が労働時間になると、予想外の未払い残業代が生じる可能性がある

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

残業代の未払いは、労働者の正当な権利を侵害する重大な問題です。

違法な未払いに泣き寝入りせず、労働基準法の知識に基づいた計算で、しっかりと請求することで、正当な対価を取り戻すことが可能です。

残業代請求の解説を通じて、必要な手続きや対処法をご理解ください。