解雇は、会社側の一方的な意思表示による労働契約の解消のことです。

解雇には、大きく分けて3つの種類、つまり、普通解雇・整理解雇・懲戒解雇があり、それぞれで求められる解雇理由や手続き、労働者の権利が異なります。企業にとっても、適切な手続きを怠れば「不当解雇」と判断され、解雇が無効となったり慰謝料を請求されたりするリスクがあります。解雇は法的に厳しく制限され、一方的に辞めさせることはできません。

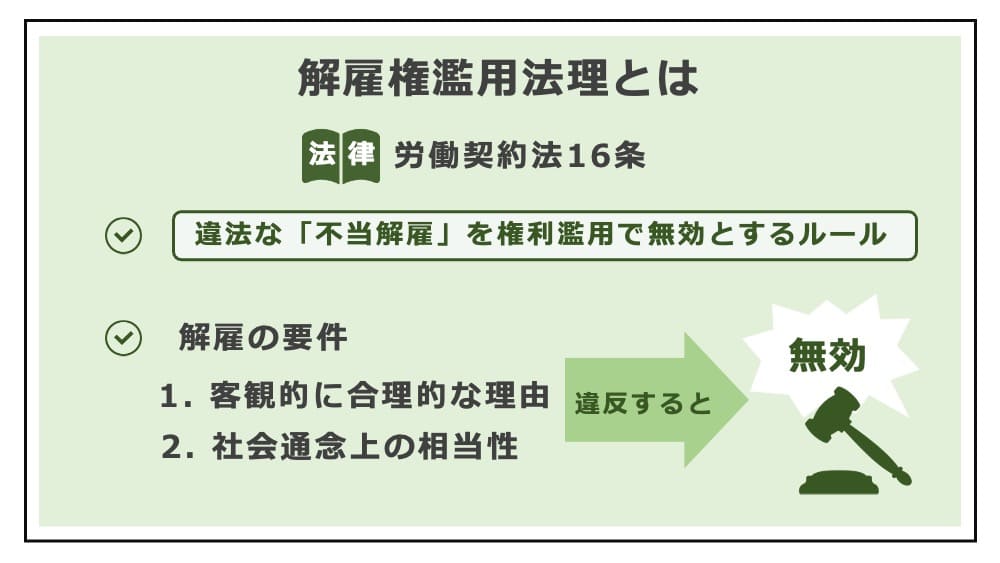

解雇は、弱者である労働者保護のため、「解雇権濫用法理」によって制限されますが、この考えに基づいて「不当解雇となるかどうか」の判断も、解雇の種類ごとに異なります。

今回は、3種類の解雇の違いをわかりやすく整理して解説します。

- 解雇には、普通解雇・整理解雇・懲戒解雇の3種類がある

- いずれの解雇にも「解雇権濫用法理」による厳しい制限が適用される

- 懲戒解雇は、労働者の不利益が大きく、特に厳格な手続きが求められる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

解雇とは

解雇とは、会社の一方的な意思表示により、労働契約を解約することです。

解雇は、労働者側に「同意するかどうか」という選択の余地がありません。会社が労働者を解雇するとき、解雇予告通知書、解雇通知書などの書面を交付するのが通常ですが、口頭でも、労働者の意に反して会社を辞めざるを得ないなら、法的性質は「解雇」に該当します。

解雇には、普通解雇・整理解雇・懲戒解雇という種類がありますが、いずれの種類の解雇でも、「解雇権濫用法理」による厳しい制約を受けます。労働契約法16条によって、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性がなければ、違法な不当解雇となり、無効です。

解雇は、労働者にとって、意思に反して一方的に会社から追い出されることを意味するので、不利益の非常に大きい処分です。そのため、不当解雇となる疑いのあるときは、会社に撤回を求め、争う必要があり、この際、弁護士に相談するのが有益です。

「不当解雇とは?」の解説

解雇の種類

解雇には、普通解雇・整理解雇・懲戒解雇の3つの種類があります。

普通解雇と懲戒解雇は、労働者側の事情を理由とするのに対し、整理解雇は会社側の事情を理由とした解雇です。次に、解雇の種類ごとの基本的な意味と、それぞれの違いを解説します。

普通解雇

普通解雇とは、労働者が労働契約で約束した内容に違反したこと(債務不履行)を理由とする契約の解消です。つまり、労働契約通りの労務提供を果たさなかったことを理由とする解雇です。

労使間の契約関係は、長期的な信頼関係を基礎とするため、労働者の約束違反によってその信頼が破壊されたとき、「普通解雇」とすることが許されます。普通解雇は、解雇の中でも最も基本的なものと位置づけられています。

普通解雇の理由となるのは、例えば次の事由です。

- 能力不足

業務遂行能力が著しく低く、労働契約に定めた能力を満たしていない。 - 業務適格性の欠如

職場のルールや企業文化に適応できない。 - 勤怠不良

無断欠勤や遅刻・早退が常習的に行われている。職務が怠慢である。 - 協調性の欠如

労働者の勤務態度が悪く、同僚や顧客とのトラブルが頻発している。

これらの事情は、通常は会社の就業規則に規定され、労働者に周知されます(なお、普通解雇は、次に解説する懲戒解雇と異なり、規程類に定めがなくても可能)。

労働契約は、労働者が労務を提供し、使用者が賃金を支払うという契約関係なので、労働者がその義務を果たさなかったとき、会社は契約を解消(解雇)できます。ただし、労使の力関係には差があることから、労働契約法16条に基づき、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」を満たさなければ無効となります。

この判断では、次の点がポイントとなります。

- 解雇理由が客観的事実に基づいていること(評価記録、注意指導書など)

- 問題行動に対して、改善の機会を与えたこと(注意、警告、配置転換など)

- 他の社員と比べた相対的な評価であること

したがって、能力不足を理由に解雇したが、注意指導も改善の機会もなかったケース、勤怠不良を理由したが、一時的な家庭の事情に基づくものであったケース、解雇理由が曖昧で、社長の好き嫌いで判断された可能性のあるケースなどは、普通解雇が無効となります。

整理解雇

整理解雇とは、会社の経営上の都合で、人員削減を目的として行う解雇です。

業績悪化など、会社側の都合によって雇用契約を解消する場合であり、いわゆる「リストラ」が該当します。整理解雇は、普通解雇とは異なり、労働者に落ち度が全くないのに解雇される点に特徴があります。整理解雇の理由となるのは、例えば次の事由です。

- 業績悪化による人件費削減のための解雇

- 部署・店舗・事業所・支店の閉鎖を理由とする所属社員の解雇

- 会社倒産に伴う解雇

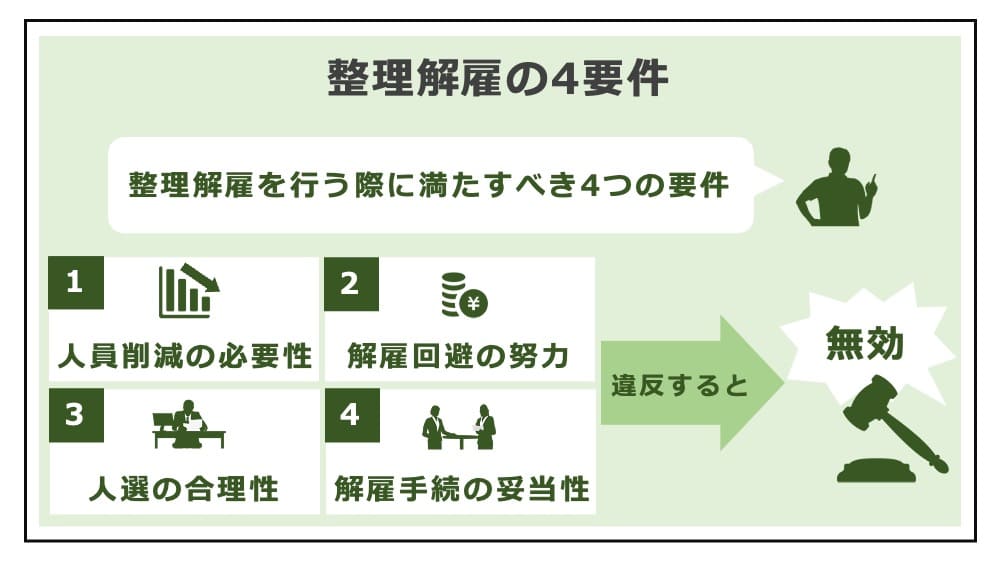

整理解雇もまた、解雇権濫用法理(労働契約法16条)による制限を受けますが、労働者に非がない分、有効性の基準も厳しく、以下の「整理解雇の4要件」により判断されます。

- 人員削減の必要性

業績悪化や経営上の危機があること - 解雇回避の努力

経費削減や配置転換、希望退職の募集など、解雇を回避する努力をしたこと - 人選の合理性

被解雇者の選定が客観的基準に基づき、公平に行われていること - 解雇手続の妥当性

解雇対象者や労働組合との事前協議や、誠実な説明が尽くされていること

これら4つの要件を総合的に考慮し、解雇権行使が権利濫用にあたると評価される場合、その整理解雇は違法、無効です。

企業経営が悪化しつつあるとき、人件費の抑制を重視するあまりに、要件を満たさないのに甘い考えで整理解雇が行われ、労働者を苦しめることがあります。

少なくとも、まだ十分な余力があるのに他にコスト削減の努力をせず、人件費を抑制しようと安易に行った整理解雇は、不当解雇の可能性が高いです。倒産する気もないのに、将来の倒産をちらつかせて解雇する「偽装倒産」のケースも違法です。

「会社の倒産と解雇」の解説

懲戒解雇

懲戒解雇とは、企業秩序に重大な違反をした労働者に対する制裁を意味する解雇です。

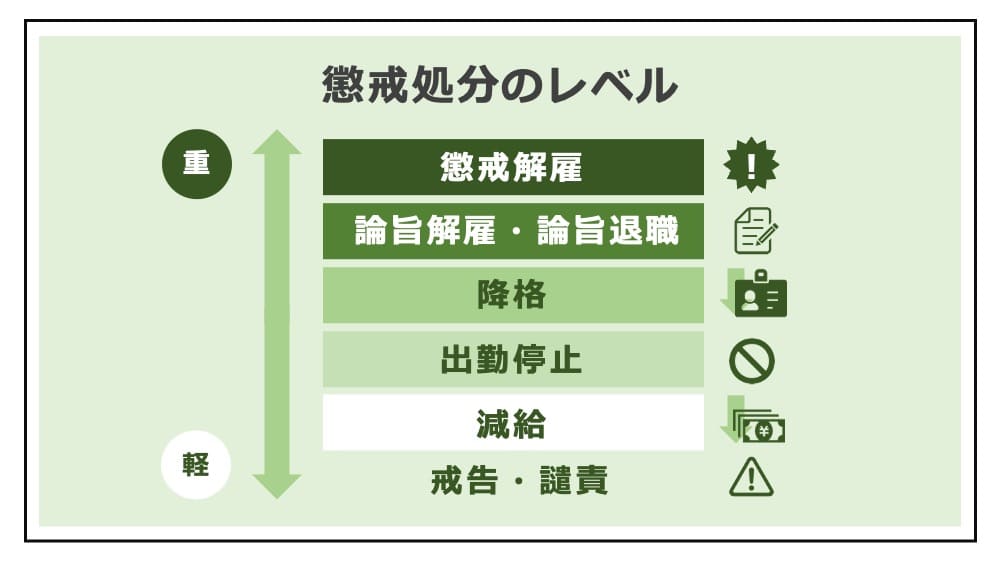

企業秩序に違反する行為に対する制裁を「懲戒処分」といいます。懲戒処分はその程度に応じて、戒告・譴責、降格、減給、出勤停止、諭旨解雇(諭旨退職)、懲戒解雇などの種類があります。このうち、最も重度のペナルティを意味するのが、懲戒解雇です。したがって、懲戒解雇は、会社が労働者に下す処分でも「最終手段」に位置づけられます。

このような厳しい処分である懲戒解雇は、労働者に与える不利益が大きいため、解雇権濫用法理によって「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が要求されるほか、就業規則に懲戒解雇の事由と手続きが明記され、労働者に周知されていなければなりません。

懲戒解雇の理由となるのは、例えば次の事由です。

- 横領・着服・背任

- 会社の機密情報の漏洩

- 重度のセクハラ・パワハラ、暴行行為

- 会社の名誉、信用を毀損する刑事事件など

懲戒解雇の場合、重責解雇として失業保険の給付制限(1ヶ月間)が発生する可能性があり、再就職の支障となります。また、退職金規程の定めによっては、退職金の全部または一部が不支給となることもあります。

ただし、退職金の不支給には就業規則への明確な定めが必要で、かつ、過度に不利益な扱いは無効となる可能性もあります。

その他の解雇

その他に、解雇と似た用語ですが、区別して考えるべきものとして、諭旨解雇(諭旨退職)、雇止め、本採用拒否という考え方について説明します。

諭旨解雇(諭旨退職)

諭旨解雇(諭旨退職)は懲戒処分の一種であり、本来であれば懲戒解雇になる重大な企業秩序違反について、その情状や貢献を考慮して退職を勧奨し、拒否されたときに懲戒解雇とする手続きです。

諭旨解雇(諭旨退職)では、懲戒解雇とは異なり、解雇予告手当が支払われたり、退職金が受け取れたりといった配慮があることがあります。

雇止め

雇止めは、労働契約(雇用契約)の期間に定めのある社員を、期間満了後に更新せず退職させることをいいます。

本来、有期の社員は期間満了により退職するのが原則です。しかし、何度も更新を継続していたり、更新手続きが適切に実施されていなかったりなど、更新継続を期待させる状況があるときには、解雇と同様に「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」がないと違法、無効とされます。

本採用拒否

本採用拒否は、試用期間の社員について、試用期間終了時(もしくは試用期間中)に、社員としての適格性に欠けることを理由として本採用しないことです。

試用期間といえど、十分に注意指導を行い、改善の機会を与えなければならないことは当然であり、これらの対応を怠って本採用拒否をすることは、違法、無効と判断されます。

「本採用拒否の違法性」の解説

懲戒解雇理由があっても普通解雇となるケース

解雇には、普通解雇・整理解雇・懲戒解雇の3つがあると説明しました。その中でも、雇用契約に基づく義務違反を理由とする「普通解雇」と、企業秩序違反に対する制裁を意味する「懲戒解雇」では、同じ「解雇」でも考え方が異なります。

しかし一方で、実務では、懲戒解雇が労働者に与える不利益が非常に大きいため、懲戒解雇に該当する事由がある場合でも、あえて普通解雇の形を取るケースがあります。懲戒解雇は、懲戒処分の中でも最も重い処分とされ、しばしば「死刑」に例えられるほどです。

懲戒解雇が労働者に与える不利益は、以下のようなものです。

- 解雇予告手当が支払われない

解雇には、30日以上前の予告、またはそれに代わる解雇予告手当(不足する日数分の平均賃金)が必要です。しかし「労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合」、労基署の「解雇予告手当除外認定」を受けることで手当の支払いが不要となります。 - 退職金が支給されない、または減額される

退職金規程で、懲戒解雇の場合に退職金の不支給や減額を定める企業が多いです。既に支払い済でも、返還を命じられる場合もあります。なお、裁判例では、退職金を不支給とするには、過去の勤続の功労を抹消するほどの重大な非違行為が必要とされており、懲戒解雇であれば必ず退職金を不支給にできるわけではありません。 - 雇用保険の給付制限期間がある

「自己の責めに帰すべき重大な理由」による退職の場合、「特定受給資格者」(雇用保険法23条)に該当せず、7日間の待機期間と1ヶ月間の給付制限期間を経過しなければ失業保険を受給することができません。 - 社会的な信用の失墜

たとえ懲戒解雇が不当でも、「重大な企業秩序違反を行った人物」と社会的に認識されるおそれがあります。懲戒解雇されたという汚名は、経歴に傷をつけ、再就職や転職活動にも不利に働くおそれがあります。

懲戒解雇の不利益は大きいので、労働者側は、自身の将来を守るために全力で争うべきです。企業側も、争われるリスクが高いことを理解し、労働基準監督署への除外認定の手続きの手間、解雇が無効となる法的リスクを加味し、普通解雇を選択する場合があります。

就業規則に「その他、当社の社員としての適格性を欠くとき」などの包括的な普通解雇事由を記載していることが多いので、本来であれば懲戒解雇に該当する事案でも、普通解雇として処理することは規則上の根拠を欠くことにはなりません。

このような例外的な対応がとられた場合、労働者側としては、実際に行われた普通解雇が適法であるか、すなわち普通解雇の要件を満たしているかどうかを精査し、「不当解雇」に該当するか否かを検討する必要があります。

解雇手続きの流れ

解雇手続きは段階を追って進められるのが通常です。労働者が解雇の対象となってしまった場合、自身がどの段階にいるかを正確に把握することが、適切な対策を講じる上で重要です。

企業は、「解雇権濫用法理」による厳しい制限を回避するため、まずは退職勧奨などの手段で自主退職を促します。しかし、その解雇が不当であると考える場合は、安易に勧奨に応じるべきではありません。後に会社と争う余地を残すためにも、解雇を言い渡されたら速やかに、解雇の事実とその理由について明確な説明を会社に求めるべきです。

どの種類の解雇であっても、「解雇権濫用法理」の適用対象であるため、正当な理由と手続きを欠く解雇は、不当解雇とされるおそれがあります。

解雇要件の確認

解雇を有効に行うには、正当な理由が必要となります。

そのため、解雇をすることが決まったら、社内で解雇要件を満たすかどうかの確認を行います。解雇理由を分析し、それが普通解雇・整理解雇・懲戒解雇のいずれに該当するかを検討する必要があります。労働者側では、解雇が通告された場合、「解雇理由証明書」の交付を求めることが可能です(労働基準法22条)。

書面で知らされた理由は、不当解雇を争う際の重要な資料となります。

解雇通知書の作成・交付

会社が労働者を正式に解雇する際は、「解雇通知書」が交付されます。

解雇通知書には、解雇の理由、解雇日、該当する就業規則の条項などが記載されます。通知書を受領することで、会社を辞めたのが労働者の自主的な意思ではなく、会社の一方的な判断によることを証明できます。

なお、「誰がどのような理由で解雇されたか」という情報は、労働者のプライバシーに配慮する必要があることから、社内で公表することは違法となる可能性があります。企業秩序の維持、再発防止の観点から社内で情報共有する場合、対象者の氏名や部署を明確にする必要性はありません。

解雇予告もしくは解雇予告手当の支払い

解雇にあたっては、少なくとも30日前に予告するか、これに代えて不足する日数分の平均賃金相当額を「解雇予告手当」として支払う必要があります(労働基準法第20条)。

解雇予告は、解雇日を特定して行う必要があるので、「解雇の可能性がある」という曖昧な通知では、法的な予告とは認められません。文書に署名するなど、解雇の有効性を認める言動を取ると、不当解雇を争う際に不利な事情となりかねないので注意が必要です。

なお、日雇い労働者、2か月以内の期間を定めて雇用される労働者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて雇用される労働者、試用期間中の労働者(雇用期間が14日未満)には、解雇予告手当は支払われません。

私物の片付け、貸与品の返還

解雇された場合、解雇日までに私物の整理を行い、会社からの貸与品(ノートパソコン、スマートフォン、社員証、名刺、鍵、セキュリティカード、制服など)を返還します。解雇は会社による一方的な雇用契約の解消なので、労働者が納得していなくても、貸与品の返還には応じなければなりません。

退職に伴う各種手続き

解雇により退職となる場合も、通常の退職と同様に各種手続きが必要です。

- 離職票の交付

- 社会保険・雇用保険の資格喪失手続

- 源泉徴収票の交付

会社都合による退職であれば、雇用保険の失業給付は7日間の待機期間後、8日目から支給が開始されます。ただし、懲戒解雇など「自己の責に帰すべき理由で退職した場合」には、1か月の給付制限期間を経て初めて給付を受けられます。

退職時に未払いとなっている賃金などは、労働者から請求すれば、7日以内に支払う義務があります(労働基準法23条)。ただし、退職金については就業規則に定められた支払期限が優先されます。

まとめ

今回は、3種類の解雇の違いについて解説しました。

一口に「解雇」と言っても、普通解雇・整理解雇・懲戒解雇の3種類には、それぞれ異なる要件や手続が存在します。解雇の制限についても、いずれも「解雇権濫用法理」が適用されるものの、労働者に与える不利益の大きさや解雇の性質から、それぞれ異なった判断がされます。

いずれのケースでも、会社側に、解雇の正当な理由を立証する責任があり、不当解雇であれば無効となります。労働者側では、解雇されたとしても感情的にならず、解雇理由を冷静に確認し、「解雇が許される場合に該当するのか」を検討してください。

解雇をめぐるトラブルは、法的にも感情的にも、労使の対立が大きくなりやすいです。不当解雇をされたら、適切に対処するため、早めに弁護士に相談するのが有効です。

- 解雇には、普通解雇・整理解雇・懲戒解雇の3種類がある

- いずれの解雇にも「解雇権濫用法理」による厳しい制限が適用される

- 懲戒解雇は、労働者の不利益が大きく、特に厳格な手続きが求められる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

不当解雇は、生活の基盤を突然奪われる深刻な問題です。

納得できない解雇に直面したときは、法的にどのように対処すべきかを知ることが、労働者としての権利回復と、早期解決につながります。

不当解雇についての解説記事を通じて、自身の状況に合った正しい対応を確認しておいてください。