職場で不快な発言や理不尽な扱いを受け、ストレスを感じたとき、「これはパワハラなのではないか」「不当な扱いなのでは」と疑問や不安を抱く方も少なくありません。

パワハラだと確信したとき、慰謝料の請求方法には交渉、あっせん、民事調停、労働審判、訴訟といった種類がありますが、一長一短あるので、メリットとデメリットを知り、適切な手段を選択しなければなりません。そして、どの手段を選ぶにせよ、最初に行うべきは「通知書(請求書)」の送付による交渉の開始です。

通知書を通じて、慰謝料請求の意思表示をして被害回復を求めると共に、パワハラ被害の再発防止や職場環境の改善を促す効果も期待できます。

今回は、パワハラの慰謝料請求の方法と、その際に送る通知書の文例について解説します。

- パワハラ慰謝料の請求方法は主に5つあるが、メリットとデメリットがある

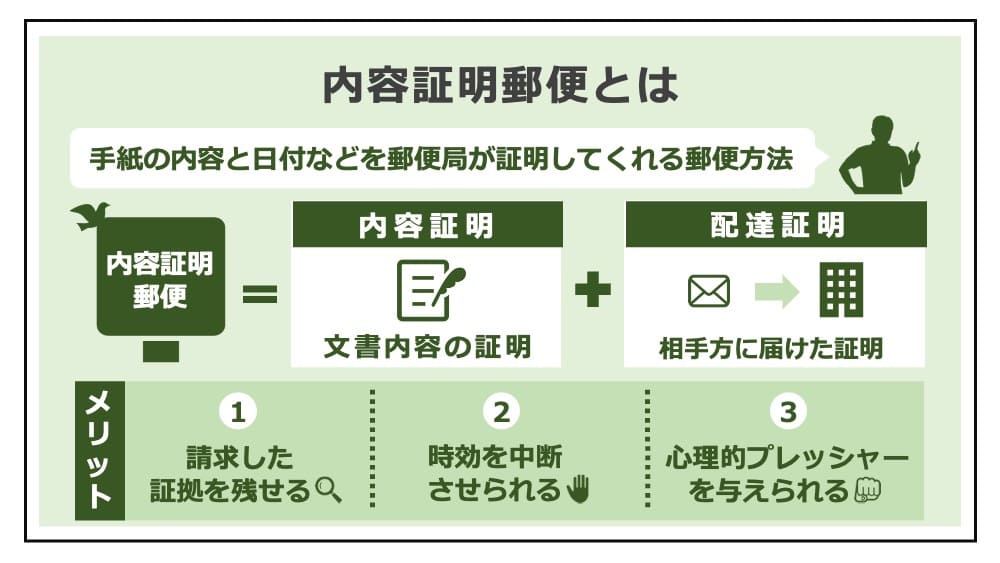

- まずは内容証明で慰謝料請求の通知書を送付することから始める

- パワハラの慰謝料請求のときに送る通知書の文例(書式・ひな形)

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

パワハラの慰謝料請求とは

はじめに、パワハラの基本的な考え方と、慰謝料請求の仕組みについて解説します。

パワハラとは

パワハラとは、「パワーハラスメント」の略称で、職場において優位な地位を利用して行ういじめ、嫌がらせのことです。

典型的には「上司から部下に対する行為」が想定されますが、実際には「部下から上司へのパワハラ」や「同僚同士のパワハラ」も少なくありません。たとえ役職上は上司の方が上でも、業務知識や専門技術など、部下に優位性があることもあります。

パワハラの定義

パワーハラスメントについて法律上、改正労働施策総合推進法(いわゆる「パワハラ防止法」、2020年6月1日施行。中小企業では2022年4月1日施行)に次の3つの要件が定められています。

- 優越的な関係を背景とした言動で

- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより

- 労働者の就業環境が害されるもの

重要なポイントは、法律上パワハラといえるためには「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」であることが要件となる点です。業務上必要かつ相当な範囲にとどまる注意指導は、たとえ厳しい言い方でも、パワハラには該当しません。

パワハラの類型

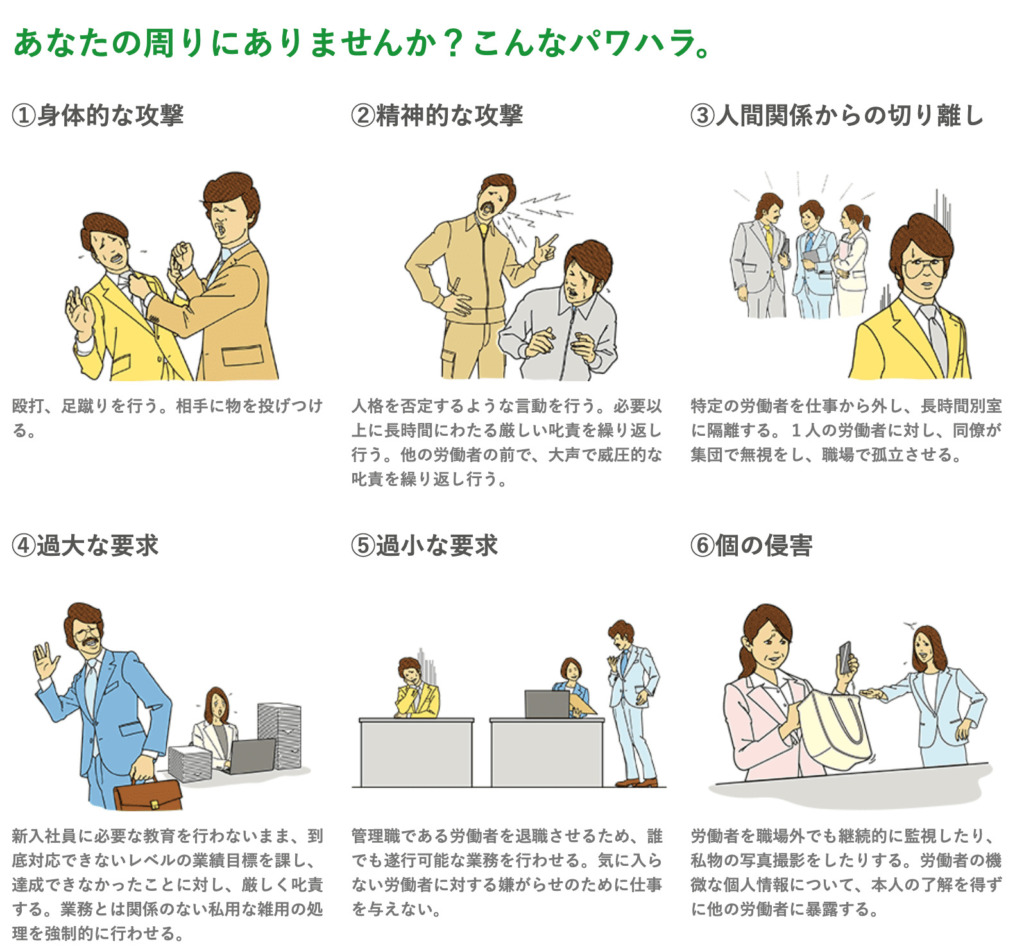

パワハラの類型は、次の6つに分けられています。

- 身体的な攻撃

叩く、殴る、蹴るなどの暴行、物を投げつける、物でたたく - 精神的な攻撃

人格否定の言葉をかける、社員の前で叱責、馬鹿にする、誹謗中傷のメールを送る、長時間にわたり執拗に叱る - 人間関係からの切り離し

一人だけ別室で作業をさせる、会社に出社させない、重要な連絡網を回さない、部署行事に出席させない - 過大な要求

経験のない仕事で過剰なノルマを要求する、到底終わらない仕事量を指示する - 過小な要求

知識と経験に見合わない重要性の低い仕事を指示する、単純作業のみに従事させる - 個の侵害

プライベートについて執拗に質問する、家族の悪口をいう

これを「パワハラの6類型」といいます。厚生労働省の次の図に、わかりやすくまとめられています。

パワハラ被害に遭ったら慰謝料請求できる

パワハラ被害に遭うと、大きな精神的苦痛を受けます。そのため、パワハラ防止法では、企業側にパワハラを防止する義務を負わせています。

慰謝料請求とは、不法行為(民法709条)によって権利侵害を受け、精神的苦痛を負ってしまったときに、その苦痛を慰謝するための金銭を請求する被害回復の手法です。民法では、不法行為で財産以外の損害を負ってしまったとき、慰謝料を請求できることが定められています。つまり、パワハラによって受けた精神的苦痛は、財産以外の損害として慰謝料の対象となるのです。

パワハラの加害者個人に対して慰謝料請求ができるのはもちろん、職場環境の整備を怠った会社(使用者)にも請求可能です。これは、企業に課せられた「安全配慮義務」に基づく責任であり、パワハラを見過ごした、または十分な対策を講じなかった場合、会社にも法的責任があるということです。

「パワハラの慰謝料の相場」の解説

パワハラの慰謝料を請求する5つの方法

パワハラ被害を受けたら、精神的苦痛に対する慰謝料を請求できます。慰謝料請求には複数の方法があり、それぞれにメリットとデメリットがありますが、ここでは実務上よく利用される主な5つの請求手段について解説します。

弁護士に依頼する場合は、まずは交渉から始め、その後、労働審判に進む流れが一般的です。これは、比較的迅速に、かつ、有利な解決を目指せる方法だからです。一方、あっせんや民事調停による方法は、必ずしも実効性の高い解決手段ではないものの、コストを抑えたい場合や自分で対応したい場合に適しています。

交渉によるパワハラの慰謝料請求

最も基本的な方法が、交渉でパワハラの慰謝料請求をする方法です。

パワハラ加害者や会社が誠実に請求に応じてくれれば、比較的早期に問題解決が図れます。交渉の第一歩として、内容証明で通知書を送付します。内容証明は、発送日・送付内容などを証拠として残すことができるので、後の法的手続きにおいても有利に働きます。

パワハラの通知書に記載すべき主な内容は、次の通りです。

- パワハラ行為の具体的な内容

- パワハラによって受けた精神的苦痛とその影響

- 会社に相談した事実(日時・担当者など)

- 請求する慰謝料の金額

なお、交渉の開始時に送る通知書を、弁護士名義とし、交渉の窓口も弁護士に任せることで、相手に大きなプレッシャーをかけ、交渉を有利に進めることができます。

あっせんによるパワハラの慰謝料請求

あっせんは、都道府県労働局や労働委員会が間に入り、話し合いで解決する制度です。

労働問題の専門家が、労使当事者の間に入って、両者の言い分を聞きながら調整したり、話し合いを促進したりする解決方法です。あっせんには以下の2種類があります。

- 労働委員会:個別労働紛争のあっせん

- 労働局:紛争調整委員会によるあっせん

あっせんは、あくまで労使間の話し合いの仲裁です。会社に残りながらパワハラ問題を解決した人には適していますが、慰謝料の支払いを強制できるわけではありません。そのため、加害者や会社の責任追及を強く求めたいケースには不向きです。

「あっせん制度」の解説

民事調停によるパワハラの慰謝料請求

民事調停は、裁判所で行われる手続きのうち、当事者の話し合いを重視する制度です。

民事調停でもパワハラの慰謝料を請求できますが、あくまで話し合いを調整する方法なので、慰謝料額が低くなりがちです。また、パワハラ加害者、会社のいずれを相手とすることも可能ですが、慰謝料額について同意しなかったり、パワハラの事実自体を否定してきたりすると、それ以上話し合いが進みません。相手が民事調停に出席しない場合も、不調となって終了してしまいます。

民事調停では、事前の証拠整理や調停委員との協議が重要となるので、パワハラに関する民事調停の対応経験が豊富な弁護士のアドバイスを受けるのが有益です。

労働審判によるパワハラの慰謝料請求

労働審判は、労働者保護の観点から、迅速かつ柔軟な解決を目指す制度です。

労働審判では、原則3回以内の期日で調停による解決を目指し、合意に至らない場合は労働審判委員会が審判を下します。軽度なパワハラ事案など、比較的低額な慰謝料請求では、訴訟だと長期化するおそれがあるため労働審判の方が適しています。

ただし、労働審判は、労使間トラブルの解決手段なので、会社に対してのみ請求可能であり、加害者個人への請求には利用できません。また、パワハラの有無や被害状況に争いがある場合、審判から訴訟に移行する可能性があります。

訴訟によるパワハラの慰謝料請求

最も強力であり、かつ終局的な解決手段が訴訟(民事裁判)です。

労働者の立場なら、パワハラの慰謝料請求はまずは労働審判を利用することが多いですが、以下のケースでは、最初から訴訟を提起するのが有効です。

- 会社と加害者の双方に責任を問いたい(不法行為責任、安全配慮義務違反)。

- パワハラの有無に争いがあり、証拠の精査が必要。

- 請求額に大きな隔たりがあり、交渉による合意が困難。

争いが激化していると、労働審判の結果に2週間以内に異議申立がされれば、訴訟に移行することが予想されます。そのため、上記のような難しいケースは、最初から訴訟を選択する方がスムーズな場合もあります。

【書式・ひな形】パワハラの慰謝料請求の通知書の文例

次に、3つのケースに応じて、パワハラ慰謝料を請求する通知書の文例(書式・ひな形)を紹介します。パワハラの慰謝料請求をいずれの方法で行うにせよ、まずは交渉で請求するのが実務です。会社がパワハラ被害に気付いていなければ、通知書を送ることで対応してもらえる可能性もあります。

慰謝料請求とあわせて、パワハラを止めるよう強く求めるのも効果的です。特に、高額の慰謝料が認められるほど強度のパワハラではなく、今後も勤務継続を希望するケースでは、会社に対策を講じてもらうことが必須となります。

会社に対し、パワハラ慰謝料を請求するときの通知書

会社に対して、パワハラ慰謝料を請求するときの通知書の文例(書式・ひな形)は、例えば次の通りです。

通知書

20XX年XX月XX日

【住所・会社名】

【住所・お名前】

私は、20XX年XX月XX日より貴社で雇用されている社員であり、営業部に所属しています。

20XX年XX月XX日、貴社会議室にて貴社人事部長より、「部下の何名かが、君とは働きたくないといっている」「部下に対するマネジメント能力に問題があると考えている」といった注意を受けました。私がこれに対して、具体的な指摘事項とその改善策に対して尋ねたものの、明確な回答はなく、むしろ「口答えするようなやつは当社には不要」「役に立たない給料泥棒には即刻クビを宣告する」などと威圧的に発言をし、机を複数回拳でたたきました。

更に、自主的な退職を拒否すると、急遽総務部への異動を指示されましたが、この配転命令についても、その経緯からして私を退職させようという不当な動機があることが明らかであり、人事権の濫用です。

したがって、貴社役員及び社員による上記行為によって生じた精神的苦痛は計り知れません。貴社は、雇用する社員の生命、身体の健康と安全をに配慮すべき安全配慮義務を負っていますが、人事部長の上記行為を放置した行為は、明らかに義務違反に該当するものです。また、人事部長の上記行為は、事業の執行について行われた行為であることから、貴社には不法行為の使用者責任(民法715条)が生じます。

私が受けた以上の恒常的なパワハラ被害により、私は多大なる精神的苦痛を受け、休職するに至りました。このようなパワハラ行為について、私は貴社に対して慰謝料200万円を請求します。お支払い頂ける場合には、本書面到達後1週間以内に、私の給与口座宛にお支払いください。なお、上記慰謝料をお支払い頂けず、誠意ある対応をしていただけない場合には、法的手続きに移行して裁判所による公正な判断を仰ぐこと、その場合には上記慰謝料額に加えて遅延損害金や要した弁護士費用を含めて請求を行うことを予めお伝えします。

以上

会社に慰謝料請求をするとき、その法律構成は、安全配慮義務違反と不法行為の使用者責任、いずれも記載するようにします。また、未払賃金や残業代、退職金の請求など、パワハラ慰謝料以外にも請求すべき金銭があるときは、あわせて請求しておいてください。

加害者に対し、パワハラ慰謝料を請求するときの通知書

会社に対してだけでなく、加害者に対してもパワハラの慰謝料を請求できます。このときに送る通知書の文例は、例えば次の通りです。

通知書

20XX年XX月XX日

【住所・会社名】

【住所・お名前】

私は、20XX年XX月XX日より株式会社XXXXで雇用されている社員であり、営業部に所属しています。

私は、20XX年XX月XX日より貴殿の部下となりましたが、20XX年XX月XX日、貴殿は私を会議室へ呼び出し、社長と取締役2名を含めた合計4名に取り囲まれ、「ミスがひどい」「君との契約はなしだ」などと罵声を浴びせ続け、自主退職するよう一方的に強要を行いました。更に貴殿は、その翌日には、私の机上に「自己都合退職願」と題する資料を置き、自署して提出するよう強要しました。提出を拒否すると、その後も事あるごとに私の些細なミスをあげつらい、暴言、誹謗中傷を継続的に行いました。

貴殿は、上記一連の嫌がらせ行為の理由について、私の能力不足に対する注意であったと反論するようですが、私は能力や適性の欠如について懲戒処分、書面による注意指導はもちろん、明示的な口頭による注意も受けたことがなく、前回に貴殿と面談をした際にも良好な能力評価を受けています。

したがって、貴殿による上記行為によって生じた精神的苦痛は計り知れません。

私が受けた以上の恒常的なパワハラ被害により、私は多大なる精神的苦痛を受け、休職するに至りました。このような私へのパワハラは、民法に定める不法行為(民法709条、710条)に該当することから、私は貴殿に対して慰謝料200万円を請求します。お支払い頂ける場合には、本書面到達後1週間以内に、私の指定する口座宛にお支払いください。

なお、上記慰謝料をお支払い頂けず、誠意ある対応をしていただけない場合には、法的手続きに移行して裁判所による公正な判断を仰ぐこと、その場合には上記慰謝料額に加えて遅延損害金や要した弁護士費用を含めて請求を行うことを予めお伝えします。

以上

加害者に対してパワハラの慰謝料を請求するときには、会社宛てのものとは別の書面を送付します。加害者の住所がわからないときには、会社の住所に送ることが実務的です。

なお、会社に対する慰謝料、加害者に対する慰謝料の2つは、専門的には「不真正連帯債務」の関係にあるとされます。

このとき、パワハラ被害者はどちらからも満額を回収できますが、片方から満額の支払いを受けたなら、他方からは支払いを受けられず、あとは会社と加害者との間の求償関係が残ることとなります。

パワハラを止めるよう求める通知書

パワハラの慰謝料を請求するとしても、金銭的要求が主な目的ではないケースがあります。例えば、次のような目的がある場合です。

- 勤務を継続したいが、パワハラ加害者と一緒に仕事をしたくない。

- 辛いのでパワハラを早急に止めてほしい。

- 再びパワハラ被害が起こらないよう、防止策をとってほしい。

このとき、パワハラを止めるよう求める通知書の文例は、次の通りです。

通知書

20XX年XX月XX日

【住所・会社名】

【住所・お名前】

私は、20XX年XX月XX日より貴社で雇用されている社員であり、営業部に所属しています。

20XX年XX月XX日から、私は、貴社営業部長である○○氏より、「使えないでくの坊」「お前と結婚した妻がかわいそう」「どんくさいから早く働け」などと怒鳴られ続け、恒常的にパワハラを受け続けました。上記行為によって私が受けた精神的苦痛は計り知れません。

私は、今後も貴社に在籍し、貴社の発展に貢献したいと考えております。一方で、貴社は、雇用する社員の生命、身体の健康と安全をに配慮すべき安全配慮義務を負っていますが、上記行為を行う貴社営業部長と常に接する職場環境に置かれているのでは、安全配慮義務が適切に果たされているとはいいがたい状況です。

したがって、以上のことを考慮し、貴社営業部長に対してパワハラ行為を止めるよう注意指導を行ったり、これが果たされない場合には異動、もしくは、私を○○支店○○部署へ異動するなどの措置を含めた、安全配慮義務の適切な履行を強く求めます。なお、今回の申出に対して、貴社が誠意ある対応をしていただけない場合や、申出を行ったことを理由に私に対して不利益な取扱いをする場合には、法的手続きに移行して裁判所による公正な判断を仰ぐことを申し添えます。

以上

まとめ

今回は、パワハラ被害を受けた際に慰謝料を請求する方法と、会社や加害者に送る通知書の内容について、具体的な文例(書式・ひな形)を交えて解説しました。

パワハラの慰謝料を請求するときは、できる限り適正かつ高額な金額を認めてもらうためにも、通知書の内容が重要なポイントです。会社に対して「このまま放置すれば法的リスクがある」と感じさせるような、説得力ある通知書を作成することが大切です。

通知書では、受けたパワハラ行為の内容を具体的に記載すると共に、それを裏付ける証拠を示した上で、要求する慰謝料額や今後の希望を明記するようにしてください。弁護士名義で通知書を送れば、相手に強いプレッシャーを与え、早期解決や慰謝料の支払いを促すことができます。

通知書の作成や慰謝料の請求に不安のある方は、ぜひ一度弁護士に相談してください。

- パワハラ慰謝料の請求方法は主に5つあるが、メリットとデメリットがある

- まずは内容証明で慰謝料請求の通知書を送付することから始める

- パワハラの慰謝料請求のときに送る通知書の文例(書式・ひな形)

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

セクハラやパワハラは、被害者の心身に深刻な影響を及ぼすだけでなく、職場全体の環境を悪化させます。適切に対処することは、被害回復はもちろん、再発防止のためにも不可欠です。

セクハラ・パワハラの被害を受けたら、具体的な対処法を確認してください。