未払賃金立替払制度とは、勤務先の会社が倒産し、賃金が支払われないままに退職を余儀なくされた労働者を救済するため、「賃金の支払の確保等に関する法律」(賃金支払確保法)に基づいて設けられた制度です。この制度では、会社の倒産によって支払われなくなった賃金の一部を、国が立替えて支給してくれます。

勤務先が突然倒産してしまった場合、労働者は生活の基盤を一気に失うことになります。当然ながら、その会社で働き続けることは不可能です。法人自体が倒産してしまうのであれば、「不当解雇」として法的責任を問うこともできません。

今回は、勤務先の会社が倒産してしまった、または倒産の可能性がある方に向けて、未払賃金立替払制度の対象となる要件、支給される金額と上限、利用方法や申請手続きの流れについて、弁護士が解説します。

- 未払賃金立替払制度は、企業の突然の倒産で苦しむ労働者を保護する制度

- 1年以上の事業継続、倒産(事実上の倒産を含む)といった要件あり

- 対象となる労働者は、立替払請求書を機構に提出して申請を行う

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

未払賃金立替払制度とは

未払賃金立替払制度は、「賃金の支払の確保等に関する法律」(賃金支払確保法)に基づき、企業が倒産して賃金を受けとることができず、退職せざるを得なくなった労働者に対し、その未払賃金の一部を、行政(独立行政法人労働者健康安全機構)が立替払いする制度です。

制度について定める賃金確保法の規定は、次の通りです。

賃金支払確保法7条(未払賃金の立替払)

政府は、労働者災害補償保険の適用事業に該当する事業(…(略)…)の事業主(厚生労働省令で定める期間以上の期間にわたつて当該事業を行つていたものに限る。)が破産手続開始の決定を受け、その他政令で定める事由に該当することとなつた場合において、当該事業に従事する労働者で政令で定める期間内に当該事業を退職したものに係る未払賃金(支払期日の経過後まだ支払われていない賃金をいう。以下この条及び次条において同じ。)があるときは、民法第474条第2項から第4項までの規定にかかわらず、当該労働者(厚生労働省令で定める者にあつては、厚生労働省令で定めるところにより、未払賃金の額その他の事項について労働基準監督署長の確認を受けた者に限る。)の請求に基づき、当該未払賃金に係る債務のうち政令で定める範囲内のものを当該事業主に代わつて弁済するものとする。

賃金支払確保法(e-Gov法令検索)

不況時には、企業の倒産が増加します。例えば、2008年に起こったリーマンショック、2020年に起こったコロナ禍などを機に、企業倒産件数は急増しました。

企業倒産は、労働者にとってはコントロールできず、突然振りかかってきます。全く責任のない出来事によって生活を脅かされないよう、労働者保護の観点から設けられたのが本制度です。

「未払い残業代請求の方法」の解説

未払賃金立替払制度を利用するための要件

次に、未払賃金立替払制度を利用するための要件について解説します。

具体的には、1年以上の事業活動を行っていた会社に勤務しており(要件1)、その会社が法律上の倒産もしくは事実上の倒産をしたとき(要件2)、倒産した日の6ヶ月前から2年の間に退職した労働者(要件3)であれば、未払賃金立替払制度を利用可能です。

【要件1】1年以上の事業活動

第1に、未払賃金立替払制度を利用するためには、勤務している会社が、1年以上、事業活動を継続していなければなりません。

具体的には、労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業で、1年以上事業活動を行っている事業主であることが必要です。これは、本制度が労災保険によってまかなわれているからです。労災保険は、労働者を1人以上雇用している会社であれば、原則として適用されます。

【要件2】倒産したこと

第2に、勤務先の会社が「倒産」したことが要件となります。

未払賃金立替払制度は、倒産によって賃金が払われない労働者の保護を目的とするためです。未払賃金立替払制度を利用するための要件となる「倒産」には、「法律上の倒産」と「事実上の倒産」の2つがあります。

- 法律上の倒産

裁判所の手続きを利用して行う倒産のことを指します。具体的には、破産手続、特別清算手続、再生手続、更生手続の開始決定です。 - 事実上の倒産

裁判所の手続きを利用した倒産はしていなくても、事業活動を停止しており再開の見込みがなく、かつ、賃金の支払能力がない状態となったことについて労働基準監督署長の認定を受けた場合のことを指します。

「法律上の倒産」は、裁判所の手続きが開始されているかどうかで容易に判断できますが、「事実上の倒産」といえるかどうかは、法的な検討が必要となります。

事業活動を停止し、清算手続に移行しているケースは「事実上の倒産」にあたる典型例です。一方で、事業を縮小したものの、まだ活動を継続しているときは「事実上の倒産」にはあたりません。また、労働基準監督署長に申請し、認定を受ける必要があることにも注意が必要です。

「事実上の倒産」の要件が認められるのは、次に定める中小事業主に限られています。

| 業種 | 資本金額又は出資総額 | 常時使用する従業員数 |

|---|---|---|

| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |

| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |

| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |

| 上記以外 | 3億円以下 | 300人以下 |

たとえ業績が悪化していても、給与を受け取れない理由が解雇や自主退職、休職などの場合、その未払賃金については立替払制度を利用することができません。

なお、「業績が悪化している」と言いながらなかなか倒産せず、業績を理由に解雇されたケースは、偽装倒産による不当解雇の疑いがあります。

「会社の倒産と解雇」の解説

【要件3】対象となる労働者の要件

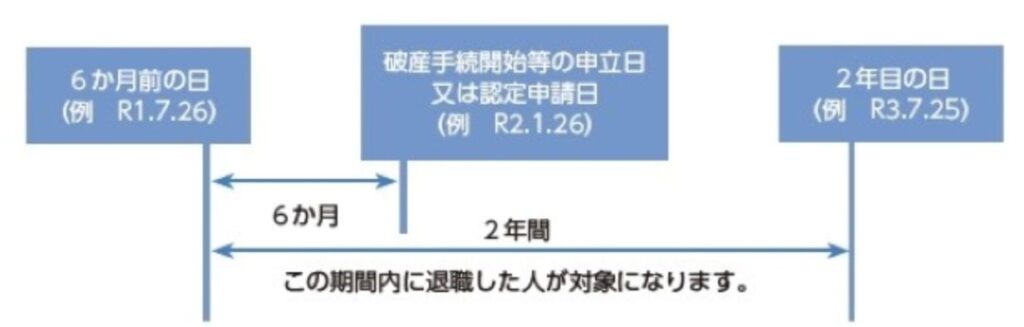

第3に、倒産から6ヶ月前の日から2年の間に退職している労働者であることが必要です。

この期間制限は、法律上の破産のときには破産手続開始等の申立日、事実上の倒産のときには労働基準監督署長への認定申請日から起算します。

この期間内に退職していないときは、「倒産によって生じた未払い」ということができないため、たとえ未払賃金があっても、未払賃金立替払制度による救済を受けることができません。

対象となる労働者の要件は厳格に判断され、退職日が1日でも外れていると制度の利用ができません。業績が悪化したからといって確実に倒産するとは限らないので、「未払賃金立替払制度を利用したいから」という理由だけで会社に長く留まるのはお勧めできません。

立替払いの対象となる未払賃金と、上限金額

次に、未払賃金立替払制度の対象となる未払額と上限について解説します。

労働者が制度利用するとき、最も気になるのは「結局いくらもらえるのか」ということでしょう。労働者保護の制度といえど、未払となった賃金が全額保障されるわけではありません。特に、未払いとなった期間が長期間で、未払賃金が多額となってしまった方は注意が必要です。

立替払いの対象となる未払賃金

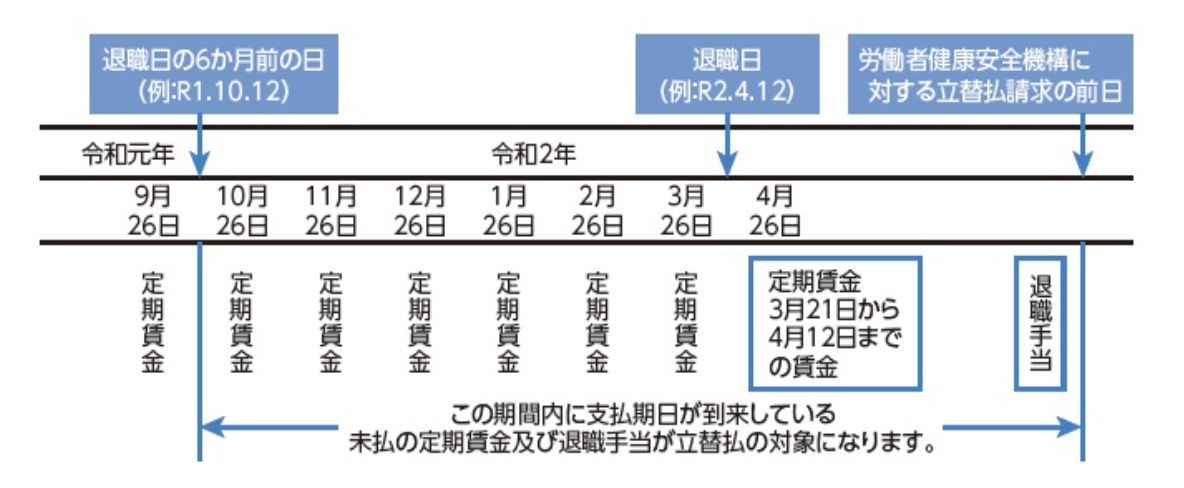

未払賃金立替払制度の対象となる未払賃金は、退職日の6か月前の日から、立替払請求の日の前日までの間に支払期日が到来している定期賃金と退職手当です。

この期限は、賃金の支払日を基準に判断されます。

定期賃金と退職手当とは、次のものです(なお、未払額が2万円未満のときは対象外です)。

- 定期賃金

基本給、通勤手当、役職手当、精勤手当、家族手当や残業代のように、毎月1回以上定期的に支払われる賃金のこと。基本給のような固定給だけでなく、残業代や歩合給など、労働時間や成果に応じて支払われるものも含まれます。 - 退職手当

退職金規程に基づいて、退職時に支給されるべき賃金のこと。中小企業退職金共済(中退共)のように社外積み立てを行っているときには、その金額を差し引いた残額が立替払いの対象となります。

これらに含まれない、賞与(ボーナス)、解雇予告手当、賃金の遅延損害金・遅延利息、福利厚生、実費立替金などは、立替払いの対象とはなりません。

立替払いの上限金額

この制度によって立替払いされる金額は、未払賃金総額の8割です。

ただし、労働者の退職時点における年齢によって、次のとおり88万円〜296万円の上限金額が定められており、上限金額を超えて立替払いを受けることができません。

| 退職日の年齢 | 未払賃金総額の限度額 | 立替払いの上限額 |

|---|---|---|

| 45歳以上 | 370万円 | 296万円 |

| 30歳以上45歳未満 | 220万円 | 176万円 |

| 30歳未満 | 110万円 | 88万円 |

未払賃金立替払制度を利用する方法と、受けとるまでの流れ

次に、未払賃金立替払制度を利用するときの方法と、具体的な流れを解説します。

立替払請求の手続き

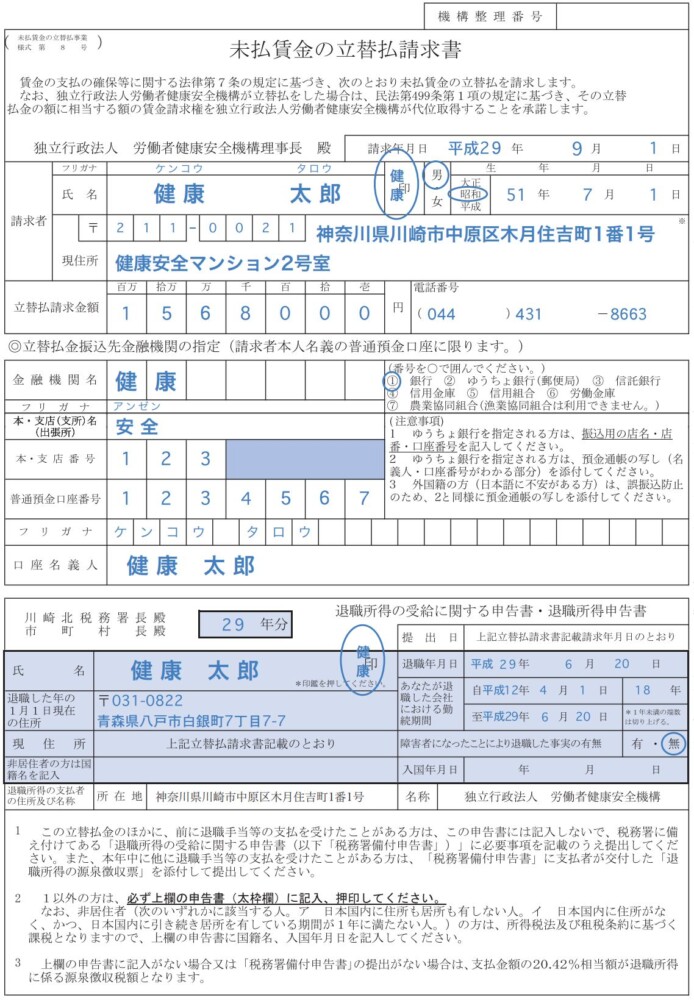

未払賃金立替払制度を利用するときは、機構に対して必要書類を添付し、「未払賃金の立替払請求書」を送付することで、立替払請求を行います(「未払賃金の立替払請求書」の書式は、機構のホームページからダウンロードできます)。

請求書には、請求者の氏名・性別・生年月日、住所、電話番号、立替払請求金額、指定の振込先などを記載します。以下の記入例を参考にしてください。

あわせて、立替払いを要する未払い賃金が存在することについて証明する資料を提出します。提出する資料には、例えば次のものがあります。

【基本給】

- 労働条件通知書、労働契約書、就業規則(支払いの根拠)

- タイムカード、出勤簿、業務日報など(労務提供をした証拠)

- 給与明細、源泉徴収票など(過去の支払いの証拠)

【残業代】

- タイムカード、出勤簿、日報、パソコンのログ履歴など(残業をしたことの証拠)

【退職金】

- 退職金規程(支払いの根拠)

なお、このとき同時に、必要な書類を添付して、「法律上の倒産」もしくは「事実上の倒産」を証明する必要があります。

「法律上の倒産」の場合

「法律上の倒産」は、倒産について裁判所が関与する法的手続きをしているときに認められるものなので、裁判所、もしくは、倒産の区分に応じて、次の証明者に証明を依頼します。

| 倒産の種類 | 証明者 |

|---|---|

| 破産 | 破産管財人 |

| 特別清算 | 清算人 |

| 民事再生 | 再生債務者(管財人) |

| 会社更生 | 管財人 |

証明書の交付を受けることができたら、「未払賃金の立替払請求書」と共に機構に提出し、立替払制度の利用を申請します。証明書の交付を受けられなかったときは、労働基準監督署長に対して、証明が得られなかった事項についての確認申請を行います。

「法律上の倒産」のときには、次の手順で進めます。

- 裁判所・管財人などへ証明申請をする

- 証明書の交付を受ける

- 機構へ立替払いの請求をする

- 機構から証明者へ照会

- 立替払いの決定と支払い

「事実上の倒産」の場合

「事実上の倒産」では、裁判所の関与がないため、制度の利用にあたっては労働基準監督署に申請をし、「事実上の倒産」の認定を受ける必要があります。この認定は、会社の許可を得なくても労働者だけで行えます。

労働基準監督署は、未払賃金額や会社の状況を調査し、①事業活動を停止しており、②再開する見込みがなく、③賃金の支払能力がないという3つの要件に照らして、認定をするかどうかを決定します。労働基準監督署長から認定通知書が交付されたら、更に、労働基準監督署長に対して立替払請求の必要事項の確認申請を行い、確認通知書の交付を受けたら、機構に対して立替払制度の利用を申請します。

「事実上の倒産」のときには、次の手順で進めます。

- 労働基準監督署長へ認定申請

- 認定通知書の交付を受ける

- 労働基準監督署長へ確認申請

- 確認通知書の交付を受ける

- 機構へ立替払いの請求をする

- 立替払いの決定と支払い

立替払金の受けとり

「未払賃金の立替払請求書」の審査が行われ、支払いが決定されると、労働者の指定した本人名義の金融機関口座に、立替払金が振り込まれます。

支払いが決定した再には、「未払賃金立替払決定・支払通知書」が送られてくるので、これにより確認することができます。

未払賃金立替払制度を利用するときの注意点

最後に、未払賃金立替払制度を利用するときに、注意すべき点について解説します。

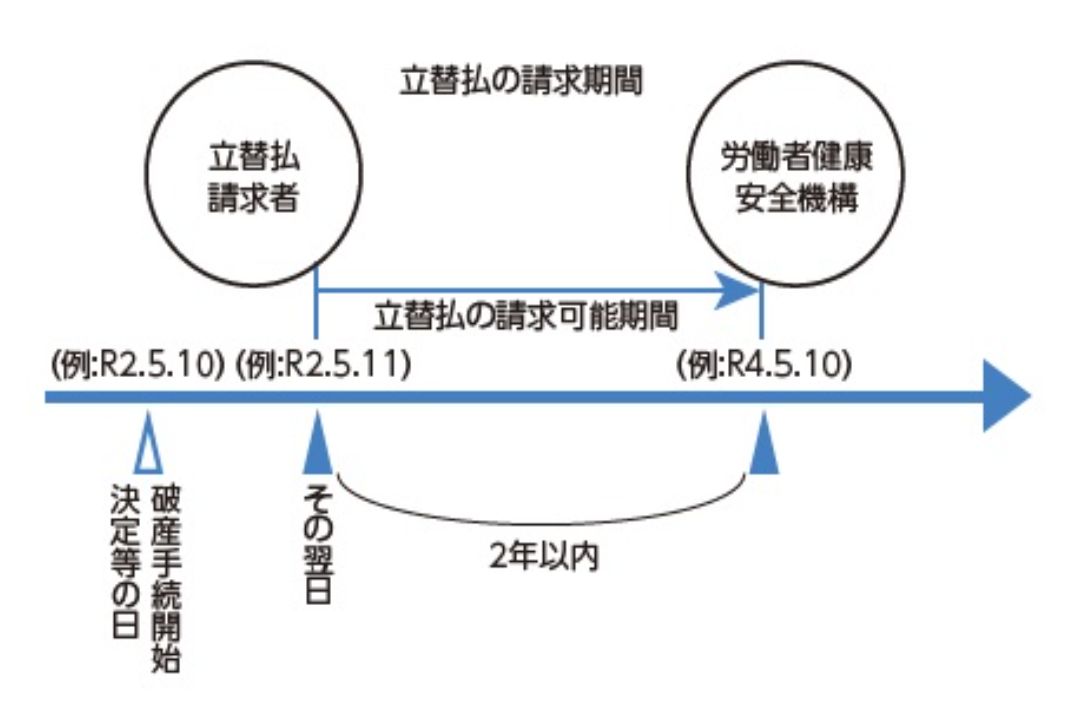

立替払いの請求期限は「2年」

立替払いの請求には期限があり、2年以内に請求しなければ立替払いを受けられないため、注意してください。この請求期限は、「法律上の倒産」のときは裁判所の倒産手続きの開始決定の翌日から2年以内、「事実上の倒産」のときは労働基準監督署長が倒産を認定した日の翌日から2年以内となります。

受け取った立替払金に税金がかかる

受け取った立替払金は、「定期賃金」「退職手当」のいずれであっても、税法上は退職手当として取り扱われ、課税の対象となります。ただし、退職所得については退職所得控除があるため、次の金額までは非課税です。

| 勤続20年以下 | 40万円×勤続年数(ただし、最低80万円) |

|---|---|

| 勤続20年を超える | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |

不正受給の罰則がある

立替払制度を悪用し、不正受給したときには、受給した金額を返還しなければならないことに加え、同額の納付を命じられることがあります。つまり、「倍返し」が命じられることがあるわけです。

賃金支払確保法律8条(返還等)

1. 偽りその他不正の行為により前条の規定による未払賃金に係る債務の弁済を受けた者がある場合には、政府は、その者に対し、弁済を受けた金額の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により弁済を受けた金額に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。

賃金支払確保法(e-Gov法令検索)

2. 前項の場合において、事業主が偽りの報告又は証明をしたため当該未払賃金に係る債務が弁済されたものであるときは、政府は、その事業主に対し、当該未払賃金に係る債務の弁済を受けた者と連帯して、同項の規定による返還又は納付を命ぜられた金額の納付を命ずることができる。

3. (略)

4. (略)

更に、悪質な不正受給に対しては、詐欺罪(刑法246条)として刑事事件化されると「10年以下の懲役」に処せられるおそれがあります。

立替払い後の求償

労働者が未払賃金立替払制度を利用して救済を受けられたとしても、会社の賃金支払義務はなくなりません。この制度はあくまでも労働者保護の保護が目的であり、会社を救済するための制度ではないからです。

立替払い後は、独立行政法人労働者健康安全機構が、労働者の承諾を得て、立替払いした金額について賃金請求権を代位取得し、会社に求償請求をします。

まとめ

今回は、未払賃金立替払制度について解説しました。

勤務先が倒産してしまった、もしくは、倒産してしまいそうなほど業績が悪いとき、労働者として生活の安定を不当に害されないよう、必ず理解しておいてください。

この制度は、労働者の保護を目的としているので、業績悪化によって危機的な状況に陥ったときは、積極的に利用を検討すべきです。一方で、複雑な要件が定められているので、適切に利用するためには法律知識が必要となります。

会社の倒産による未払賃金に悩む人は、ぜひ一度弁護士に相談してください。

- 未払賃金立替払制度は、企業の突然の倒産で苦しむ労働者を保護する制度

- 1年以上の事業継続、倒産(事実上の倒産を含む)といった要件あり

- 対象となる労働者は、立替払請求書を機構に提出して申請を行う

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

残業代の未払いは、労働者の正当な権利を侵害する重大な問題です。

違法な未払いに泣き寝入りせず、労働基準法の知識に基づいた計算で、しっかりと請求することで、正当な対価を取り戻すことが可能です。

残業代請求の解説を通じて、必要な手続きや対処法をご理解ください。