不当解雇を争うとき、労働者側にとって最も大きな金額となるのが「解決金」です。

不当解雇を争った結果、解決金を会社に支払わせ、退職を前提に「金銭解決」をするケースがよくあります。不当解雇されると、「もう会社には戻りたくない」と思う方も多いでしょう。しかし、日本の労働法には「解雇の金銭解決制度」が整備されておらず、また、解雇の慰謝料はさほど高額にはなりません。そのため、「会社に戻りたい」と主張しておかなければ、不当に解雇されたにもかかわらず十分な救済を受けられないおそれがあります。

このような場面では、不当解雇の撤回を求めて争った上で、解決金を払うよう交渉する方針が有効です。解雇が無効になる可能性が高ければ、会社がリスクを軽減するため、「解決金を払う」という和解案を提案してくることがあります。ただし、解雇の解決金は、法的に請求権があるわけではないので、うまく交渉しなければ解決金を受け取れる流れにはなりません。

今回は、不当解雇の解決金を請求する方法と、その相場について弁護士が解説します。

- 「解雇を争いたいが、本音は復職したくない」ときは、解決金を目標とする

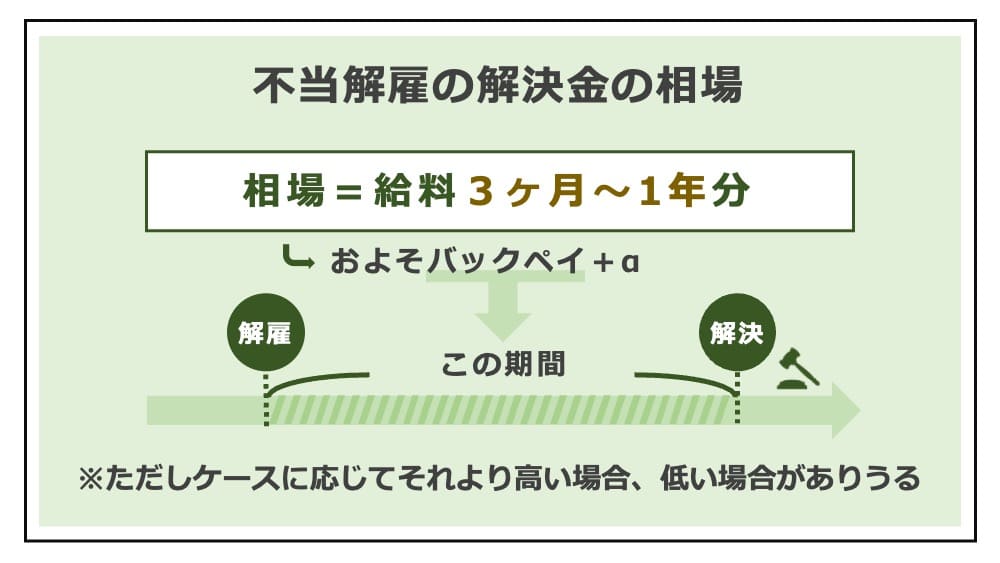

- 不当解雇の解決金の相場は、月額賃金の3ヶ月分〜1年分が目安

- 解決金の増額を求めるなら、「不当解雇である」ことの証拠を収集する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

不当解雇の解決金とは

はじめに、不当解雇の解決金の基本的な仕組みについて解説します。

突然に解雇を言い渡されてしまい、その理由に正当性がないとき、「不当解雇」の疑いがあります。解決金の獲得を目指すなら、法律知識に基づいて慎重に進める必要があります。

不当解雇とは

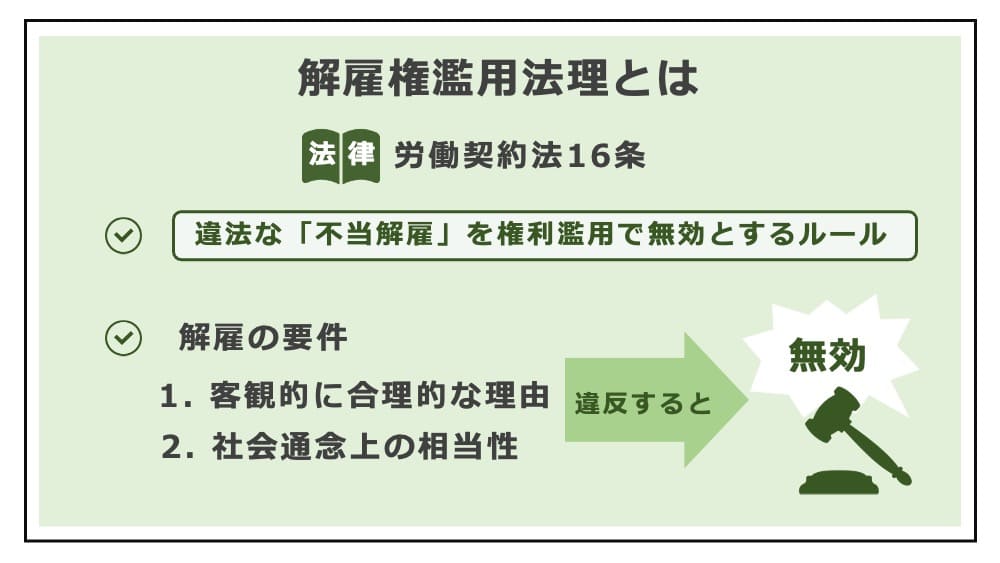

不当解雇とは、解雇権濫用法理のルールに照らして、正当性のない解雇のことです。労働契約法16条によれば、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」のない解雇は、「不当解雇」として違法であり、無効となります。

労働契約法16条(解雇)

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

労働契約法(e-Gov法令検索)

不当解雇に該当することを労働審判や訴訟で認めてもらうには、証拠が重要です。「解雇が不当である」という証拠が十分にあるほど、結果的に、解決金を増額することができます。労働者の立場では、会社が主張する解雇の正当性について、適切なディフェンスをしていくことが大切で、その前提として、会社の主張する解雇理由をあらかじめ確認しておかなければなりません。

会社は、労働者を解雇するときは、その理由を書面で伝える法律上の義務があります(労働基準法22条)。そのため、解雇をされたらすぐに、会社に対し、書面で解雇理由を明らかにするよう請求するのが適切な初動対応です。

「解雇権濫用法理」の解説

解雇の解決金がもらえる理由

次に、不当解雇において、解雇の解決金をもらえる理由について説明します。

冒頭の通り、解雇の解決金は、労働者に法的な請求権があるわけではありません。つまり、賃金や残業代、解雇予告手当のように、法律に請求権が明記されている金銭とは性質が異なります。

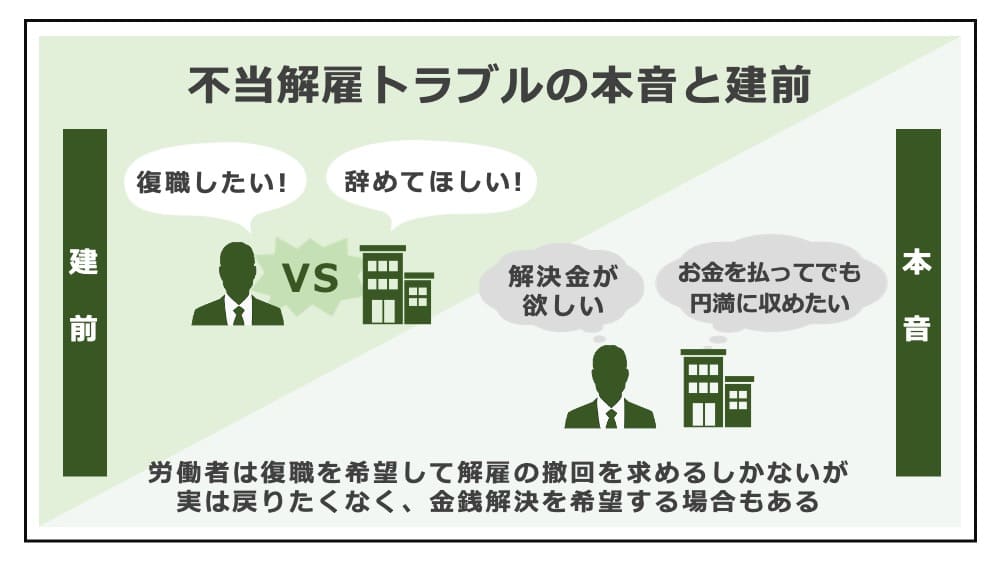

解雇の解決金は、不当解雇をめぐるトラブルの中で、労働者が「解雇が無効だから会社に戻りたい」と主張して争うものの、本音では「解雇された会社には戻りたくない」。そして、会社としても「もはや解雇の撤回はできない」と考えている。その妥協点として「退職はするが、解決金を払う」という解決に落ちつくことで生じるものです。

したがって、この「本音と建前」をうまくコントロールしながら、会社のメリット・デメリットを意識して交渉を進めなければ、解雇の解決金を受け取れる流れにはなりません。

「不当解雇」の解説

不当解雇の解決金の金額について

次に、不当解雇の解決金がどれくらいの金額もらえるのか、について解説します。

この点は、前章で解説した、解雇の解決金がもらえる理由にも影響します。つまり、解雇の解決金は、交渉の妥協点として受け取れる金銭なので、一定の相場はあるものの、あくまでも労使間で合意しなければ発生しません。

したがって、「労働審判や訴訟で、解雇が無効だとして争ったら勝てるかどうか」という点が、強く影響してきます。

不当解雇の解決金の相場

解雇の解決金の相場は、月額賃金の3ヶ月分〜1年分程度が目安とされています(事案の内容によって、増減します)。

解雇の解決金が、労使間の話し合いの結果として合意によって受け取れるものなので、その金額もまた、労使の合意によって決まります。

そのため、法律で必ず定まるような相場があるわけではありません。ただし、不当解雇をめぐる労働問題の多くが解決金の支払いによって終了していることから、上記のように一定の相場が形成されているのです。

不当解雇の解決金の判断基準

解雇の解決金が、労働者と会社の話し合いでの双方の譲歩によって払われるものなので、その金額は「解雇が有効になりそうかどうか」という事情に大きく影響されます。

会社側としては、「解雇が有効になりそう」なのであれば譲歩して解決金を払う必要はなく、「解雇が無効になりそう」なのであれば解決金を多く払ってでも労働者に辞めてほしいと考えます。つまり、解雇の解決金の「適正額」を知るには、「不当解雇の有効性」について「裁判所での結論の見通し」という、労働問題の最終解決を把握しておかなければなりません。

【ケース別】認められる解決金額の例

不当解雇の解決金の相場が、月額賃金の3ヶ月分〜1年分程度とされ、「解雇が有効になりそうか」という解決の見通しによって増減すると解説しました。つまり、個別のケースによって、適正な解決金の額は異なるということを意味します。

以下では、解雇の有効性に関する見通しごとに、認められる解決金額について解説します。

【月給1〜3ヶ月分】解雇が有効の可能性が高いケース

解雇が有効と判断される可能性が高いなら、会社側は「解決金を払う」という譲歩をする理由が薄くなります。例えば、解雇有効となる可能性の高いケースには、労働者側の明らかな問題行為(業務上横領、重度のセクハラなど)を理由とした懲戒解雇のケースがあります。

一方で、それでもなお労働者が争いを起こしたのは、完全に有効とまでは言い切れない事情があるか、解雇手続きに不備(例:弁明の機会を与えなかったなど)があった可能性があります。そして、トラブルが拡大すれば、会社も相応のコストがかかります。そのため、上記のような懲戒解雇のケースは、労働者に問題があるのが確実でも、解決金を支払う例があります。

起こってしまった労使対立について円満に解決するため、解雇が有効と判断される可能性の高いケースでも、月給1ヶ月分〜3ヶ月分程度の解決金が提案されるケースはよくあります。

【月給3〜6ヶ月分】解雇の有効性が微妙なケース

解雇の有効性が微妙なケースについては、労働者側、会社側のいずれにもリスクがあります。

最終的に、解雇の有効性について労働審判、判決などの結論が下されれば、一方が勝ち、他方が負けることとなります。そのような両極端の解決ではなく、話し合いにより和解できるとき、月給3ヶ月分〜6ヶ月分程度の解決金となるケースが多いです。

このとき、会社からの第一次提案が3ヶ月分程度の提案となり、そこから増額の交渉をして、6ヶ月分までの間で合意に至るという流れになりやすいです。

【月給6〜10ヶ月分】解雇が無効の可能性が高いケース

解雇が無効と判断される可能性が高いとき、いざ解雇無効となると、労働者は会社に復職することとなります。そのため、復職をどうしても避けたい会社側は、ある程度の解決金を払ってでも終わりにしたいという動機が生まれます。

一方で、労働者としても、解雇の無効を確認して復職すれば、少なくとも解雇期間中の賃金(バックペイ)を受け取ることができるので、その金額を下回るような解決金では納得いかないでしょう。しかし、勝ちきってしまえば、戻りたくもない会社に復職しなければなりません。

このようなケースでは、解決までにかかる期間にもよりますが、月給6ヶ月分〜10ヶ月分ほどの解決金により合意する事例が多いです。

【月給12ヶ月分〜】不当解雇で、悪質なケース

不当解雇にあたり、解雇が無効となる可能性が高いことはもちろんとして、会社のやり方に相当な悪質性があるようなケースでは、解決金額が月給の1年分を超えるような事例もあります。

例えば、解決金が高額となりやすい事情には次のようなものがあります。

- 不当解雇が明らかなのに、会社があえて辞めさせた。

- 解雇が、特定の労働者に対する嫌がらせを目的としていた。

- 解雇に至る過程で、悪質なセクハラ・パワハラがあった。

- 労働者の生活が困窮し、解雇によるダメージが大きい。

ただし、どれほど悪質なケースでも、解決金をもらうためには労使間の合意が必要となります。そのため、労働者側としても攻撃一辺倒では解決が難しく、柔軟な交渉姿勢が大切です。なお、このような会社側に明らかな悪質性のあるケースでは、合わせて慰謝料を請求すべきです。

「不当解雇の慰謝料」の解説

不当解雇の解決金を請求する方法

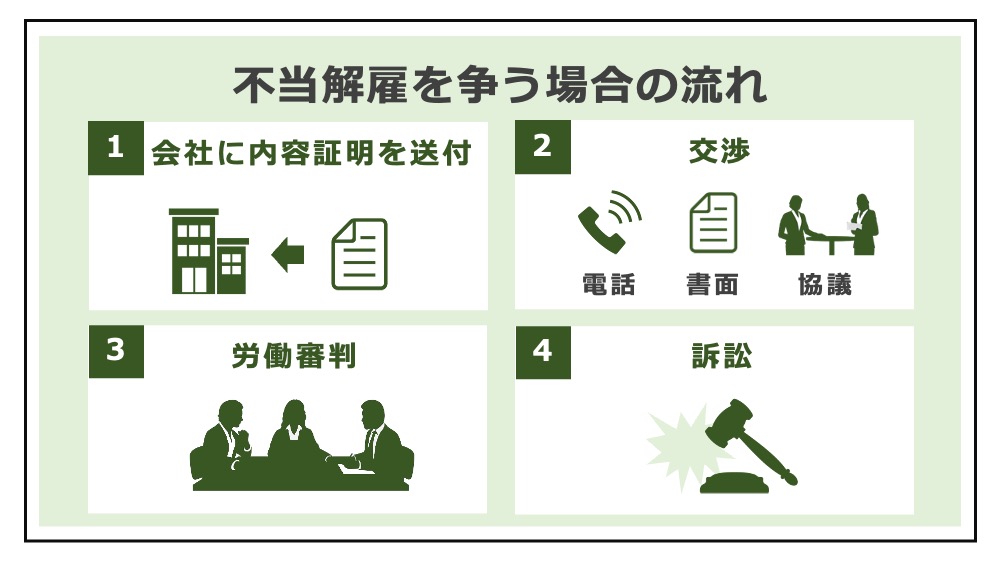

最後に、不当解雇の解決金を請求するときの具体的な方法を解説します。

本解説の通り、不当解雇トラブルを、解決金をもらう方法で解決することを希望するなら、交渉の進め方が特に重要となります。

不当解雇の証拠を集める

不当解雇で解決金が受け取れるのは、会社が「これ以上解雇の争いを続けると、無効であると認められて労働者に復職されるかもしれない」というリスクを感じて譲歩してくれるからです。会社にリスクの意識を強く持たせるには、不当解雇であることを証明する証拠が必要です。

不当解雇を示す証拠が全く存在しないなら、そもそも会社がリスクを感じず、「解決金を払う」という譲歩を提案してくれることも期待できません。

弁護士に依頼する

次に、不当解雇の交渉をうまく進めるために、経験豊富な弁護士に相談しましょう。

特に、不当解雇の交渉は「法律の定める要件を満たせば必ず結果が決まる」というものではなく、「交渉の腕」に大きく左右されます。そのため、労働問題についての経験や交渉ノウハウの有無が、結果に直結します。

弁護士に依頼せず、自分で交渉すると、「解雇の有効性について、労働審判・訴訟になるリスクは少ないだろう」と甘く見られ、会社の対応が不誠実になり、多くの譲歩が期待できないおそれがあります。このような流れだと、提案される解決金も低額になってしまいます。

労働審判で解雇の解決金を請求する

不当解雇の解決金を獲得するには、労働審判を申し立てるのが向いています。

労働審判は、労働者保護のために用意された制度であり、簡易・迅速に問題を解決するために、必ずしも法律のみによらない柔軟な解決を模索できるからです。

解雇が有効であれば会社を辞めることとなり、解雇が無効であれば会社に復職することとなるのが、法的な解決です。そして、この中間的な解決を意味する「解決金をもらって、合意退職する」という方法は、まさに労働審判で最もよく実現されています。

訴訟で解雇の解決金を請求する

労働審判で解雇の解決金について合意に至らなかったとき、訴訟で引き続き争うことになります。労働審判にいずれかの当事者が異議申立てをしたときは、自動的に訴訟手続きに移行します。

ただし、労働審判は話し合いを重視した制度であり、解決金による解決を積極的に進めることが多いですが、訴訟手続きでは「白黒はっきりつける」ことを重視する傾向にあります。そのため、訴訟の判決まで進むほどの激しい労使対立のある事例では、解決金による解決のハードルは高いこともあります。そのため、解決金をもらって解決しようと考えるとき、労働審判までの間で、ある程度の譲歩をすることを検討しなければなりません。

まとめ

今回は、不当解雇の争いでよくある「解決金」の考え方を解説しました。

不当解雇の争いで、満足のいく解決金を受け取るには、労働法の知識と共に、交渉ノウハウが必要となります。解雇トラブルで、退職を前提に「解決金(和解金)」を払って解決とするケースは多くあります。このとき、解雇の解決金の相場は、月額賃金の3ヶ月分〜1年分程度が目安ですが、解雇の不当性に応じて増額・減額することがあります。

ただし、解決金について、労働者に法的な請求権があるわけではないので、交渉を有利に進め、会社にとって「解決金を支払ってでも円満に解決したい」という気持ちを抱かせるよう仕向けなければなりません。そして、より高額の解決金を獲得するには、解雇の不当性について法的に相手方ないし裁判所に理解させる必要があります。

解決金の獲得を目指すなら、解雇後速やかに弁護士に相談するのがお勧めです。

- 「解雇を争いたいが、本音は復職したくない」とき、解決金を目標とする

- 不当解雇の解決金の相場は、月額賃金の3ヶ月分〜1年分が目安

- 解決金の増額を求めるなら、「不当解雇である」ことの証拠を収集する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

不当解雇は、生活の基盤を突然奪われる深刻な問題です。

納得できない解雇に直面したときは、法的にどのように対処すべきかを知ることが、労働者としての権利回復と、早期解決につながります。

不当解雇についての解説記事を通じて、自身の状況に合った正しい対応を確認しておいてください。