芸能人やタレントの中には、労働者として雇用されて働く人もいれば、個人事業主として独立して活動する方、自身の会社を経営する方など、様々な働き方があります。

労働者として雇用される場合、労働基準法などの法的保護を受けるため、過酷な環境で働かされることは基本的にありません。しかし、個人事業主(フリーランス)として扱われている場合、形式的には労働法の適用を受けず、法的保護が及ばないケースが多くあります。

芸能人やタレントは華やかな活躍が注目されがちですが、裏では弱い立場に置かれることも少なくありません。例えば、収録や撮影、コンサートや握手会などが続き、タイトなスケジュールで酷使された結果、過労で倒れてしまうケースもあります。このように企業から不当な扱いを受けた場合には、労働者としての権利を主張することが重要です。

今回は、芸能人やタレントが労働基準法の保護を受けられるかと共に、未払い残業代請求、不当解雇、過労や酷使、退職後の競業避止義務、引き抜きなど、芸能人特有の労働問題について弁護士が解説します。

- 芸能人やタレントでも「労働者」として労働基準法の保護を受けられる

- 「労働者」に該当すると、残業代請求や不当解雇の責任追及が可能

- 不当な扱いを受けた場合、労働者性の判断基準を理解しておくことが重要

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

芸能人に労働基準法は適用される?

まず、芸能人やタレントに、労働者保護を目的とする労働基準法が適用されるか、解説します。

芸能人やタレントの中には、個人事業主(フリーランス)として扱われている方も多くいます。しかし、契約形態が業務委託でも、実際の働き方が労働基準法に定める「労働者」に該当する場合、法的保護を受けられることがあります。

労働基準法の「労働者」とは

芸能人やタレントが、労働基準法上の「労働者」に該当すると、労働者保護のメリットを享受できます。労働基準法9条は、「労働者」の定義について次のように定めています。

労働基準法9条

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

労働基準法(e-Gov法令検索)

つまり、労働者に該当するには、「使用される」ことと「賃金を支払われる」ことが必要です。「使用される」とは、会社から業務に関する指揮命令を受けているかどうかで判断されます。形式上の契約書のタイトル(雇用契約書か業務委託契約書か)ではなく、実際の働き方が重要です。業務委託を意味する「マネジメント契約」を締結していても、働き方の実態が「雇用」なら、「労働基準法の『労働者』に該当する」と判断されるケースもあります。

芸能人が「労働者」にあたると受けられる労働者保護

労働基準法が適用されると、以下のような保護が受けられるメリットがあります。

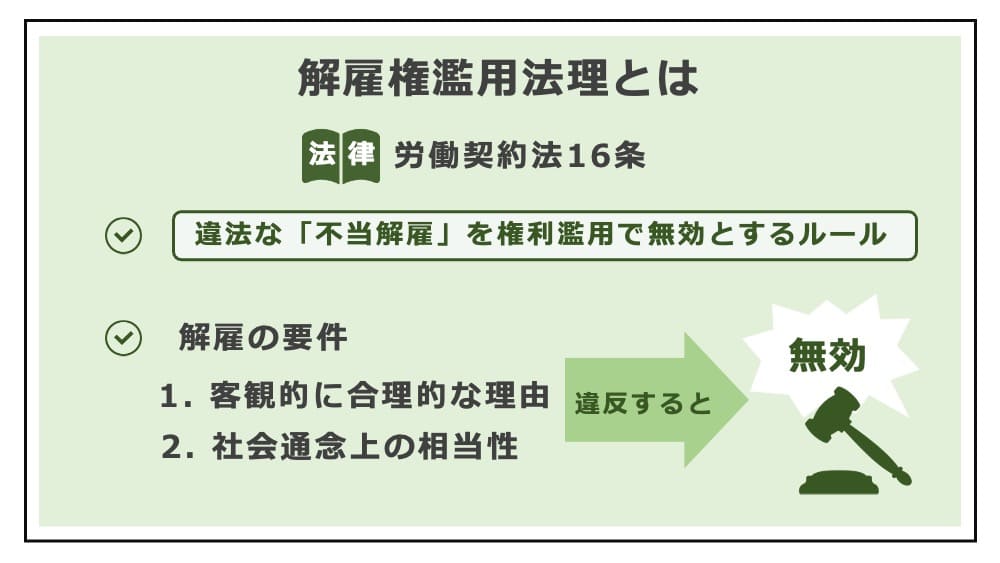

特に、解雇権濫用法理によって、企業側からの一方的な契約解除が制限されている点は、非常に重要な保護となっています。

労働基準法上の「労働者」の定義は、最低賃金法や労働安全衛生法、労働者災害補償保険法など、他の労働法にもあてはまり、これらの法律による保護も同時に受けられます。

一方で、芸能人やタレントが労働者とは認められず、個人事業主(フリーランス)とされると、労働者保護は適用されません。労働者は「働いた時間」に従って評価され、会社と比べて弱い立場として保護されますが、個人事業主(フリーランス)としてマネジメント契約を締結する場合、成果に基づく評価が重視され、会社と対等な立場であるとみなされるからです。このことは、アイドル、役者、歌手でも、バラエティタレント、お笑い芸人でも、Youtuber、インスタグラマーやインフルエンサーでも、業種を問わず同じです。

そのため、以下のようなデメリットが生じます。

- 残業代が発生しない。

- 解雇制限や解雇権濫用法理が適用されない。

- 契約を解除されるリスクがある。

したがって、会社と対等なほど力を持ち、会社と交渉ができるという場合ではなく、会社より弱い立場に置かれて不当な処遇を受けているとき、実際は「労働者」としての保護を受けられるのではないか検討する必要があります。

「解雇権濫用法理」の解説

芸能人が「労働者」にあたるかの判断基準

次に、芸能人やタレントが「労働者」(労働基準法9条)に該当するかどうかの判断基準について解説します。

労働者性の判断基準

芸能人やタレントが労働基準法の「労働者」として認められるかどうか、重要な判断基準となるのが昭和60年12月19日労働基準法研究会報告(労働基準法の「労働者」の判断基準について)です。これは行政による判断基準ですが、特別な事情のない限り、裁判でも同じ基準で判断されます。

この基準では、労働基準法上の「労働者」として認められるためには、使用者(会社)との支配従属性、指揮命令の有無が重要とされます。具体的な判断要素は、以下の7つが挙げられます。

仕事の依頼への諾否の自由

労働者は、会社の指揮命令を受け、指示された業務を拒否できません。これに対し、個人事業主は、会社から独立した対等な立場であり、業務を自ら選び、断る自由があります。

業務遂行上の指揮監督

労働者は、業務時間中は会社の指揮監督を受けます。これに対し、個人事業主は、指揮監督を受けず、自己の裁量で業務を進めることができます。

時間的・場所的拘束性

労働者は、勤務場所と労働時間を指定され、会社に決められた場所で、決められた時間(所定労働時間)だけ働きます。一方、個人事業主には時間や場所の拘束がありません。

代替性

労働者は、雇用された本人が業務を行いますが、個人事業主は、業務遂行にあたって他者(補助者)に代行させることができます。

報酬の算定・支払い方法

労働者は、労働時間に応じて賃金が支払われ、決められた時間を越えて働けば残業代が発生します。これに対し、個人事業主は成果に応じた報酬が基本となります。

事業者性

個人事業主は、業務に必要な道具や設備を自ら用意し、経費も自己負担となるなど、事業者性を有している点が特徴です。

専属性

労働者は、一つの会社のために業務を行い、職務専念義務を負います。これに対し、個人事業主は、複数の会社と契約して業務をするのが通常です。

芸能タレント通達とは

芸能人やタレントが労働基準法上の「労働者」に該当するかについて、旧労働省(現・厚生労働省)が示した重要な判断基準が、「芸能タレント通達」(昭和63年7月30日基収355号)です。この通達は、上記の判断基準について、芸能人やタレント特有の事情を考慮してまとめたものです。

芸能タレント通達では、芸能人やタレントが労働基準法の「労働者」に「該当しない」要件を定めています。通達は、以下の4つの要件を全て満たす場合に、労働基準法の「労働者」に「該当しない」ことを示しています。

- 代替性がないこと

提供する歌唱や演技などが他人では代替できず、芸術性、人気など当人の個性が重要な要素とされている場合。 - 労働の対価ではないこと

報酬が、稼働時間に応じて定められていない場合。 - 時間的拘束性がないこと

リハーサルや出演時間などのスケジュール管理による制約はあっても、プロダクションとの関係で時間的に拘束されてはいない場合。 - 契約形態が雇用契約でないこと

契約の名称が「マネジメント契約」であっても、その実態が雇用関係とは評価できない場合。

芸能タレント通達では、労働者性を否定する要件を厳格に定めています。そのため、たとえ芸能人やタレントでも、労働基準法の法的保護を受けらないケースは限定的です。

芸能人が労基法で保護されるケース

以上の判断基準から、芸能人が労働基準法の「労働者」と認められ、法的保護を受けられる場合には次のものがあります。

- 仕事の依頼への諾否の自由がない

芸能事務所からの仕事のオファーについて、芸能人、タレント側の判断で拒否できない場合。事務所の指示通りに出演や収録を行わなければならない場合。 - 業務遂行上の指揮監督を受けている

出演や撮影、コンサートやライブ時に、具体的で細かい指示を逐一受けている場合。 - 時間的・場所的拘束性が強い

勤務場所や始業・終業の時刻、休憩時間が細かく指定され、会社への出社を命じられている場合。 - 代替性がある

芸能人、タレントの個性や魅力ではなく、誰にでもできる業務を指示される場合。 - 報酬算定や支払いが労働時間に基づく

時給制だったり、労働時間が減った場合に賃金が控除されたりなど、労働時間に応じて報酬が支払われている場合。 - 事業者性がない

芸能事務所から支給される衣装や備品を使用している場合。 - 専属性が強い

専属マネジメント契約で他社と自由に契約できないなど、会社と独立した立場とはいえない制限を受けている場合。

これらの要素は総合的に判断されるので、上記を全て満たさないからといって、労働基準法の「労働者」に該当しないとは断言できません。

芸能事務所と芸能人、タレントの間に大きな力の差がある場合、芸能事務所にとって圧倒的に有利なマネジメント契約が結ばれる危険があります。不利な契約を覆し、実態に即した保護を受けるには、労働者性が肯定されることを強く主張しなければなりません。

労働審判や訴訟で、芸能人、タレント側が労働者性を主張して争うために、上記のような労働者性を肯定する諸事情を証明する客観的な証拠をあらかじめ収集しておくことが大切です。

芸能人を「労働者」と認めた裁判例

芸能人が「労働者」と認められ、保護を受けられた裁判例として、東京地裁平成28年7月7日判決を紹介します。このケースは、専属タレントが退職を申し出て、予定していたライブイベントの出演を拒否したのに対し、芸能マネジメント会社が損害賠償を請求した事案です。「退職の自由があるかどうか」を争うにあたり、労働基準法上の「労働者」として保護を受けられるかが争われました。

本事案では、イベントでの歌唱やダンスを業務としており、スケジュールは都度メールなどで指示され、1年間に50回以上もの出演回数がありました。収入は歩合の月給制とされ、イベント売上などの30%が給与とされていました。

裁判所は、芸能タレント通達に従い、代替性があり、時間的拘束性がないとまでは認められないとして、労働者性を肯定しました。この裁判例で、代替性がないとした判断は、次の通りです。

Bの活動の中心は歌唱とダンスを集団で行うライブ活動にあり、そのような活動においてYが他人によって代替できないほどの芸術性を有し、同人の人気などの個性がタレント活動としての重要な要素となっていると認めるに足りる証拠はない。また、付随的な活動として行われているファンとの交流活動がYの業務全体において占める割合が相当程度であることを考慮しても、上記認定を左右するものではない。

東京地裁平成28年7月7日判決

この裁判例で、時間的拘束性がないとまでは認められないとした判断は、次の通りです。

前記認定のとおり、XはYに対しメール等により従事すべき業務内容等を指示しており、Yはそれに従って業務に従事しており、小中学生でありながら夜間の業務に従事することも多いのであって、そのような状況に照らせば、Xとの関係で、Yに対する時間的拘束がないとまでは認められない。確かに、Yの活動日は、その希望どおり、土日祝日に限定されているとはいえ、Bの活動自体が土日祝日にほぼ限定されていること、Yが小中学生であったことを考慮すればむしろ当然のことであって、これによっても上記の認定は左右されない。

東京地裁平成28年7月7日判決

芸能人によくある労働問題と解決方法

次に、芸能人やタレントに特有の労働問題と、その解決方法について解説します。

これらの問題はいずれも、芸能人やタレントが形式上は独立した個人事業主(フリーランス)であり、業務委託や請負として扱われているものの、実態としては雇用された労働者として酷使されていることに起因するケースが多いです。

長時間労働による酷使

芸能人やタレントが個人事業主(フリーランス)扱いされていると、労働者のように始業・終業・休憩時間の制限が存在せず、長時間労働が常態化しているケースがあります。時間制限がないというのは「自由に働ける」という意味ではなく、むしろ延々と長時間の業務を強いられ、酷使されるケースも少なくありません。

長時間労働の結果、うつ病や適応障害、パニック障害などの精神疾患(メンタルヘルス)になったり、過労死や過労自殺に至ったりするケースもあります。労働者であれば労災(業務災害)となりますが、個人事業主(フリーランス)だと労災保険による保護を受けられません。一方で、長時間の拘束を拒否できない状況にあること自体が、使用者の指揮監督下にあると判断され、芸能人の労働者性を肯定する大きな要素となります。

使用者には、労働者の安全を確保すべき「安全配慮義務」がありますが、これは必ずしも雇用契約だけでなく、業務委託契約にも適用されるケースがあります。芸能人やタレントが長時間労働によって心身に不調をきたした場合、芸能事務所や制作会社に対して、安全配慮義務違反による慰謝料を請求できる可能性があります。

残業代未払い、低賃金による生活不安

華やかなイメージとは裏腹に、芸能人やタレントの中には低賃金で生活不安を感じる人もいます。

特に「低賃金なのに長時間労働」という状況に置かれる場合、事務所による不当な搾取が疑われます。握手会やコンサート、ライブ、撮影会などで長時間拘束される一方で、報酬が時給換算すると最低賃金以下になってしまっているケースも少なくありません。

労働基準法の「労働者」として認められる場合、「1日8時間、1週40時間」(法定労働時間)を超える労働や休日、深夜の労働には、割増賃金(残業代)を請求することができます。これにより、金銭的な補償を得られるだけでなく、長時間労働の抑制にも繋がります。

「未払い残業代請求の方法」の解説

一方的な契約解消

芸能事務所との専属マネジメント契約では、事務所側が芸能人やタレントへのコントロールを働かせるため、不当な理由で一方的に契約を解消されるケースもあります。労働基準法の「労働者」であれば、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性がない限り、解雇は無効となりますが、個人事業主(フリーランス)だとこの保護は適用されません。

業務委託契約は、対等な当事者間の契約であるため労働者保護のルールは適用されず、期間途中でも解約できます。民法651条に定められた委任の解除に関するルールによれば、いつでも解除できる一方で、やむを得ない事由がない場合、一方的な解約に対して損害賠償請求が可能です。

民法651条(委任の解除)

1. 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。

2. 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

民法(e-Gov法令検索)

一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。

二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき

したがって、労働者性が認められなくても、やむを得ない事由がなく、かつ、自身に損失があることを主張すれば、一方的に契約解消した芸能事務所に損害賠償を請求することが可能です。

「不当解雇とは?」の解説

レッスン料の天引き

芸能人やタレントがレッスン料を払い、事務所に所属しながら能力を磨くケースがあります。

歌唱やダンスなど、タレントとしての能力向上に役立つならまだしも、無価値なレッスンを強要し、費用を報酬から天引きするケースがあります。契約形態が業務委託なら、当事者の同意があれば費用の控除も許されますが、力関係に差があり、無理やり同意させられるケースもあります。

芸能人やタレントが労働基準法の「労働者」である場合、賃金全額払いの原則(労働基準法24条)に反するため、違法な控除となります。

引留め強要、違約金・損害賠償の請求

芸能事務所としては、売れてる芸能人やタレントを逃がしたくありません。売れるまでの間、レッスン料や広告費として相当な投資をしていることもあります。そのため、事務所を移籍したり独立しようとしたりすると、引き止め強要や違約金請求を受けるケースがあります。

労働者であれば、次のように、退職の自由が保障されています。

期間の定めのない雇用契約の解除(民法627条)

雇用期間の定めがない場合、2週間前に申し入れすることで解約できます。

使用者側からの解約申入れは、期間によって報酬を定めた場合は、当期の前半にしなければならず、6ヶ月以上の期間によって報酬を定めたときは3ヶ月前までに申し入れしなければなりませんが、労働者側からの解約申入れに制限はありません。

期間の定めのある雇用契約の解除(民法626条、628条)

雇用期間が5年を超え、または終期が不確定なとき、5年経過後は、2週間前に解約の申し入れると解約できます。雇用期間が定められているときも、やむを得ない事由があれば直ちに契約を解約できます(ただし、会社に損害を負わせたときは、損害賠償の責任を負う)。

業務中の事故による労災問題

芸能人やタレントがライブ中に転倒したり、収録中にケガを負ったりすることがあります。これが業務上の事故なら、労働者であれば労災保険の適用を受けることができます。

長時間労働や、芸能活動に対する誹謗中傷などで、うつ病、適応障害、パニック障害などの精神疾患(メンタルヘルス)にかかってしまうことも、業務に内在する危険に起因する場合は労災(業務災害)となります。あわせて、被った精神的苦痛について会社に請求できます。

まとめ

今回は、芸能人やタレントによく起こる労働トラブルの解決法を解説しました。

芸能人やタレントは、特別な職業と思いがちですが、その扱いによっては労働基準法の「労働者」として保護を受けられる場合があります。芸能事務所とマネジメント契約を結んでいる場合が多く、形式は、業務委託の個人事業主(フリーランス)という扱いでも、実際の働き方は「労働者」と同様であるケースも少なくありません。

例えば、長時間労働による過労、引き抜き防止のために違約金や損害賠償を要求されたり、不当な理由で契約を打ち切られたりといった弱い立場に立たされた場合、労働法による保護を主張することで、問題が解決できる可能性があります。

一方で、芸能事務所側でも、移籍トラブルや闇営業問題などが報道され、コンプライアンスの見直しを進める動きが見られます。芸能人、タレントの労働問題にお悩みの方は、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。

- 芸能人やタレントでも「労働者」として労働基準法の保護を受けられる

- 「労働者」に該当すると、残業代請求や不当解雇の責任追及が可能

- 不当な扱いを受けた場合、労働者性の判断基準を理解しておくことが重要

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/