会社が、労働者の同意を得ずに退職金から相殺を行うケースがあります。

退職金は、退職時に受け取る金銭であり、在職中の労使トラブルについて「退職金から相殺して金銭的に解決しよう」と考える企業が多いです。しかし、退職金は在職期間中の貢献に対する報酬として支払われる重要な金銭であり、「賃金の後払い」的な性質を有します。そのため、会社が一方的な都合で退職金を減額することは認められません。

もっとも、労働者が同意し、かつ、損害賠償請求権や不当利得返還請求権などの反対債権があるなら、退職金から相殺が可能です。ただしこの場合も、退職金の重要性を考慮して、労働者の同意は真意に基づくものでなければなりません。

今回は、退職金からの天引きが違法となる理由と、相殺されてしまったときの対処法について弁護士が解説します。

- 退職金から一方的に天引きや控除、相殺をすることは違法となる

- 会社は労働者に対し、発生した賃金を全額支払う義務を負う(労働基準法24条)

- 退職金から違法な相殺をされそうなとき、決して同意せず、差額を請求する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

賃金全額払いの原則

労働基準法では、「賃金全額払いの原則」が定められています。これは、会社が労働者に賃金を支払う際、その全額を直接支払わなければならないとするルールです。

この原則の目的は、労働者にとって生活の基盤となる賃金が、会社に中抜きされないようにし、確実に労働者の手元に届くよう保障することです。これにより、労働者の生活の安定を守ることができます。これは、労働基準法24条に定められた「賃金支払いの5原則」の一つです。

- 通貨払いの原則

賃金は、法定通貨で支払わなければならないとする原則。物品などで支払う「現物払い」は、この原則により禁止されます。 - 直接払いの原則

賃金は、必ず労働者本人に直接支払わなければならないという原則。たとえ家族や親族でも、代理で受領することは許されません。 - 全額払いの原則

賃金の全額を労働者に支払う必要があるという原則。控除や天引き、相殺など、第三者による中間搾取は、原則として禁止されています。 - 毎月1回以上払いの原則

賃金は、最低でも毎月1回以上支払わなければならないとする原則。労働者の生活の安定を目的とし、たとえ年俸制でも、総額を年に1回支払うなどの方法は禁止です。 - 一定期日払いの原則

賃金は、あらかじめ決めた期日に支払わなければならないとする原則。毎月の支払日が変動することは許されません。

ただし、賃金全額払いの原則は、あくまで「原則」であり、一定の条件を満たす場合には例外が認められます。そのため、労働者の生活の安定を損なわないと判断される以下のケースでは、例外的に、賃金からの控除が認められます。

- 法令に基づく控除

- 給与所得税の源泉徴収(所得税法)

- 社会保険料の控除(厚生年金保険法など)

- 財形貯蓄金の控除(勤労者財産形成促進法)

- 労使協定に基づく控除

労働者の過半数代表(または労働組合)との書面による協定がある場合には、控除が認められる場合があります。

退職金からの損害賠償の相殺は違法

労働基準法24条では「賃金全額払いの原則」が定められ、これに基づき、会社が労働者の賃金から一方的に控除や天引き、相殺をすることは違法行為とされます。「賃金」には、月額賃金だけでなく退職金も含まれるので、退職金からの相殺も原則として認められません。

退職金からの損害賠償請求権の相殺が許されないことについて、最高裁判例でも次のように判断されています(最高裁昭和31年11月2日判決)。

労働基準法24条1項は、賃金は原則としてその全額を支払わなければならない旨を規定し、これによれば、賃金債権に対しては損害賠償債権をもつて相殺をすることも許されないと解するのが相当である。

最高裁昭和31年11月2日判決

また、最高裁昭和36年5月31日判決は、「不法行為債権」のケースについても、賃金からの相殺が禁止されることを判示しました。

労働者の賃金は、労働者の生活を支える重要な財源で、日常必要とするものであるから、これを労働者に確実に受領させ、その生活に不安のないようにすることは、労働政策の上から極めて必要なことであり、労働基準法24条1項が、賃金は同項但書の場合を除きその全額を直接労働者に支払わねばならない旨を規定しているのも、右にのべた趣旨を、その法意とするものというべきである。しからば同条項は、労働者の賃金債権に対しては、使用者は、使用者が労働者に対して有する債権をもって相殺することを許されないとの趣旨を包含するものと解するのが相当である。このことは、その債権が不法行為を原因としたものであつても変りはない。

最高裁昭和36年5月31日判決

その他に、退職金からの相殺が問題となるのは、以下のような会社負担費用の返還請求です。

- 留学費用:在職中に会社が負担した海外研修や留学の費用

- 研修費用:業務スキル向上のための研修費

- 資格取得費用:業務に関連する資格取得の費用

これらの費用について、業務との関連性がどの程度あるかが重要なポイントとなります。そもそも、業務に関連するものであれば会社が負担すべき費用であり、退職金からの返還請求は認められない傾向にあります。

退職金は労働者にとって重要な財産であり、法律上も保護されています。会社が一方的に相殺を主張してきた場合、違法の可能性があるので、弁護士への相談を検討してください。

「退職時の留学費用の返還請求」の解説

退職金からの違法な相殺をされたときの対応

次に、退職金から違法な相殺をされたときの労働者側の対応を解説します。

賃金全額払いの原則によって退職金からの一方的な控除や天引き、相殺は禁止されるものの、許されない相殺を行う企業もあります。この場合、会社が退職金からの一方的な相殺をしてきた場合、差額請求など、適切な対応を取る必要があります。

差額賃金を請求する

退職金を含む賃金から、損害賠償請求権などを一方的に相殺することは無効です。そのため、会社が相殺後の金額しか支払わない場合には、労働者は差額賃金の請求をする必要があります。この場合、次の手順で、まずは交渉から開始し、解決しない場合には裁判に移行します。

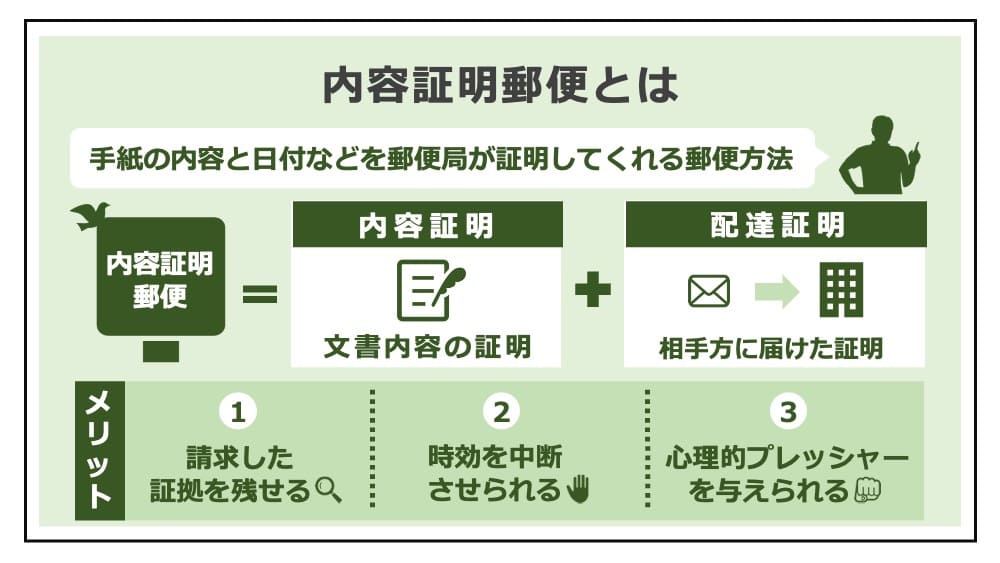

内容証明の送付

まず、差額賃金の金額や支払期限を記載した通知書を、内容証明で会社に送付します。内容証明郵便を利用することで、請求を行った事実とその日付を、客観的に証拠に残すことができます。

会社との交渉

通知書には、期限までに支払いがない場合は労働審判や訴訟などの法的手続きを講じること、その場合には未払い日から生じる利息や遅延損害金をあわせて請求することを記載します。会社から対応がある場合には、金額や支払期日などの交渉を行います。

労働審判や訴訟による対応

期限を過ぎても支払いがない場合には、労働審判や訴訟を起こして賃金請求を行います。会社の経営状況が不安定な場合は、先行して仮差押の手続きを踏むことで会社財産を保全し、強制執行に備えておいてください。

賃金からの相殺に同意しない

労働基準法24条による賃金全額払いの原則は、労働者保護のために設けられたルールなので、労働者が自由な意思で同意した場合、控除や天引き、相殺が許されることがあります。このことは、最高裁判例(日新製鋼事件:最高裁平成2年11月26日判決)でも示されています。

労働基準法24条1項本文の定めるいわゆる賃金全額払の原則の趣旨とするところは、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活を脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするものというべき…(中略)…労働者がその自由な意思に基づき右相殺に同意した場合においては、右同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、右同意を得てした相殺は右規程に違反するものとはいえないものと解するのが相当である。

日新製鋼事件(最高裁平成2年11月26日判決)

したがって、会社が相殺の同意書や合意書に署名するよう求めてきても、安易に応じないよう注意が必要です。賃金の重要性からして、会社が「書面はないが、口頭で相殺に同意していた」と主張しても、退職金などの賃金からの相殺は違法とされる可能性が高いです。

賃金債権との相殺に同意することは、労働者にとって、賃金を放棄するに等しいことです。確かに、相殺であれば会社から労働者に対する反対債権は回避できますが、そもそも会社の主張する反対債権も正当ではない可能性があります(例えば、在職中のミスを理由に損害賠償請求をされているとき、そのミスは必ずしも労働者のみの責任ではなく、会社にも監督責任があります)。

労使関係で、事業から生じる利益を受け取る使用者が、そのリスクも負担すべきであるという「報償責任の原則」があり、仮に労働者にミスがあり、会社に損失を与えてしまっても、その全てを賠償しなければならないわけではありません。

自発的でない同意の無効を主張する

賃金全額払いの原則があっても、同意のある相殺は有効だと解説しました。そのため、会社側は労働者の同意を取ろうと、相殺合意書に署名をさせようとしたり、その際に、署名をしない場合の不利益を伝えてきたりします。

例えば、「退職金からの損害賠償請求権の相殺に合意しないと、懲戒解雇とする」などの脅しの結果、圧力に負けてやむを得ず相殺に同意してしまった場合、その同意は労働者の真意に基づくものとは評価できず、無効を主張することができます。

自由な意思に基づかずに同意をしてしまった場合、その同意の有効性について、会社と争うべきです。自由な意思に基づく同意かどうかは、次の基準で判断されます。

- 相殺合意書など、賃金相殺に同意した旨の客観的な証拠が存在すること

- 労働者が、相殺する反対債務の存在とその金額を認識していること

- 相殺に近接した時期に賃金相殺に同意していること

- 反対債務を免れることが労働者の利益になること

相殺の制限

最後に、合意による相殺が認められるケースでも、賃金が労働者の生活の糧となる重要な金銭であることから、法律上の相殺制限が定められています(民法510条,民事執行法152条)。

具体的には、賃金及び退職金は、4分の3相当額について相殺が禁じられています(月額支給額については、相殺の禁じられる額は4分の3もしくは33万円のいずれか低い金額が上限となる)。つまり、その4分の1までしか相殺することができません。

まとめ

今回は、退職金から損害賠償請求権などを相殺すると主張された場合に、労働者側の立場で理解しておくべき適切な対応について解説しました。

退職金は、賃金の後払い的性格を有する重要な賃金の一種です。転職が一般化した昨今では、一つの会社に長期間勤め続ける人ばかりではないので、退職時に受け取れる退職金の額は、多くの労働者にとって重要な関心事となっています。

原則として、退職金を含む賃金からの天引きや相殺は禁じられています。また、在職中のミスを理由とした損害賠償が、必ずしも全て労働者の責任と認められるわけでもありません。相殺によって退職金を減額された場合、その扱いが違法なら、差額の請求を検討すべきです。

退職時は、特に労働トラブルが起こりやすいタイミングなので、お悩みの際はぜひ、弁護士に相談してください。

- 退職金から一方的に天引きや控除、相殺をすることは違法となる

- 会社は労働者に対し、発生した賃金を全額支払う義務を負う(労働基準法24条)

- 退職金から違法な相殺をされそうなとき、決して同意せず、差額を請求する

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

退職強要は、自主的な退職の形をとりながらも、実質的には不当な圧力によって辞めさせられます。違法な扱いには、冷静に法的対処をすることが不可欠です。

退職強要についての解説によって、自身の権利を守るための正しい知識を身に着けてください。