退職の申し出をした後に、「やっぱり辞めたくない」と考えが変わるケースがあります。

会社の退職勧奨によってプレッシャーを受け、泣く泣く辞めざるを得なくなったときは特に、後から考えれば「本意でない退職を強要された」という思いが強く、「どうしても撤回したい」と相談される方もいます。会社に掛け合っても、「あなたが退職すると言ったのだ」「もう手続きをしているから変えられない」と突っぱねられてしまうでしょう。

しかし、退職の意思表示は、会社に受理されて初めて成立するので、受理前であれば退職を撤回できます。また、違法な強要によって退職の意思表示をしてしまったケースは、錯誤や詐欺、強迫といった理由でその意思表示を取り消すこともできます。

今回は、退職の撤回や取消ができるケースとその方法について弁護士が解説します。

- 労働者の自由な意思で退職する方法は、自主退職(辞職)と合意退職

- 自主退職(辞職)は、会社が受理する前なら撤回することができる

- 会社の強要による退職の意思表示は、取り消すことができる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

退職の撤回とは

労働者が、「会社を辞めたい」と申し出ることを「退職の意思表示」といいます。

今回解説する「退職の撤回」とは、この退職の意思表示をした後に、「やはり退職を取りやめにしたい」というケースを指します。例えば、冒頭の相談例のように、一度は退職を伝えたものの、気が変わって撤回したいと考えるケースです。

まずは、退職の意思表示の法的な意味について理解することが重要です。

退職の撤回には2つの意味がある

退職の撤回について、労働者がどのような方法で退職の意思を示したかによって、法的な意味合いが異なります。労働者自らの意思で会社を辞める方法には、次の2つがあります。

- 自主退職(辞職)

労働者が一方的に労働契約を解約する方法 - 合意退職

労働者と会社の双方が合意して労働契約を終了する方法

「退職届」を提出し、「会社の合意がなくても一方的に辞める」という意思を明確に示した場合、これは「自主退職(辞職)」の意思表示とされ、労働者による一方的な解約となります。この場合、民法627条1項に基づき、2週間前に予告すれば原則として自由に退職できます。

一方で、「退職願」を提出し、「会社の承諾を得てから退職する」という意思を示した場合、これは「合意退職の申込み」として扱われ、会社が承諾するまでの間は合意退職にならず、それまでは退職を撤回することができます。

したがって、退職を撤回したいと考えるときは、まず、自分がしたのが「自主退職(辞職)の意思表示」「合意退職の申込み」のいずれなのかを確認する必要があります。2つの違いは、会社の引き止めがあっても一方的に辞めると示していたか、それとも、会社の承諾を得ることを予定していたのかという点がポイントです。

「退職勧奨されたら」の解説

退職届と退職願の違い

「自主退職(辞職)の意思表示」と「合意退職の申込み」の違いは、「退職届」と「退職願」の違いとして説明されることもあります。つまり、退職届は一方的な届出であり、会社の承諾を必要としないため、自主退職(辞職)の意思表示とされやすく、退職願は会社の承諾を前提としたお願いであるため、合意退職の申込みと評価されやすいとされています。

ただし、実際は、退職の際に出す書類は、会社の定めた書式によることも多く、労働者が自由に決められるとは限りません。また、法的な意味を十分に理解した上で退職の意思を示すケースばかりでもないので、文章のタイトルだけで判断されるわけではありません。

そのため、退職の意思表示が、自主退職(辞職)と合意退職のどちらに該当するのかは、提出した書類の内容やその際のやり取り、労働者の態度などを総合的に考慮して判断されます。

実際は、一方的に辞職を強行するケースは少なく、退職届であれ退職願であれ、合意退職の申入れと評価されるケースが多いと考えられます。

書式の指定がないときは、後に退職の撤回を希望する可能性があるなら、合意退職の申入れ、つまり、会社に対するお願いだと評価されやすい文面とするのが大切です

退職の撤回ができるケースとは

退職の意思表示には、自主退職(辞職)の意思表示と、合意退職の申入れの2つの意味があり、その違いは「会社の承諾を予定しているかどうか」がポイントであると解説しました。

そして、退職の撤回ができるケースは、この2つの意味によって考え方が異なります。つまり、自主退職(辞職)の場合は、その意思表示の受理前であれば退職を撤回でき、合意退職の申入れの場合は、会社による承諾前であれば退職を撤回できます。

自主退職(辞職)の受理前の撤回

自主退職(辞職)は、労働者の一方的な意思表示によって労働契約が解約されるため、会社の承諾は予定されておらず、会社が受理したら退職となります。そのため、自主退職(辞職)の意思表示が会社に受理された後は撤回できません。

したがって、自主退職(辞職)のケースであれば、会社に受理される前に撤回したときのみ、退職の撤回が可能です。

合意退職の承諾前の撤回

労働者が、合意退職の申入れをしたときは、会社がこれを承諾してはじめて合意退職となります。そして、一度合意をすると、一方当事者の承諾なしに撤回することはできないので、合意退職の成立後は、労働者側が一方的に退職を撤回することはできません。

したがって、合意退職のケースでは、会社が承諾する前であれば、退職を撤回できます。

退職の撤回はいつまで可能なのか

退職の撤回が可能な時期は、退職の種類によって異なります。

自主退職(辞職)は「会社が退職の意志表示を受理する前」まで、合意退職は「会社が申込みを承諾する前」までであれば撤回が認められます。そのため、「退職の撤回がいつまで可能のか」を判断するには、会社の「受理」や「承諾」が、いつの時点でなされたかが重要なポイントです。

この点については、労働基準法などの法律に明確なルールはなく、実際には様々な要素を考慮し、個別の状況に応じて判断しなければなりません。

退職の受理・承諾に関する権限

まず確認すべきは、退職の意思表示を「受理」「承諾」する権限を、社内の誰が有しているのかという点です。一般的な退職の流れは、労働者が口頭で直属の上司に意思を伝えて内諾をもらい、その後、退職届や退職願を提出し、最終的に人事部や社長に回付されるケースが多いです。企業規模が大きくなるほど、退職の処理に関わる人も多くなります。

この流れの中で、どの段階で受理や承諾が行われたと評価されるかは、企業規模、組織体制、職掌の規程、更には実際の運用実態などを踏まえて総合的に判断されます。

退職の意思表示からの経過期間

退職の意思表示を表明してから実際に退職が成立するまでには一定の期間がかかります。

この間に撤回を申し出る場合、退職の意思表示から期間を開けずに意思を翻したかが、重要な判断材料となります。時間が経過するにつれて、会社側でも「受理」や「承諾」の手続きを進行させ、それに伴う準備も開始されている可能性が高いと考えられるからです。

したがって、退職の撤回を希望する場合は、できるだけ早期に申し出ることが望ましいです。

退職を前提とした会社の手続き

会社が退職の意思表示を受け、後任者の選定や引継ぎ、異動、新たな人材の採用といった対応を開始している場合、それは会社が退職を「受理」または「承諾」したからだとみなされる可能性が高く、撤回が認められないおそれがあります。

この状況で撤回を認めると、人事計画に支障が生じ、会社にも酷な状況となってしまいます。

退職を前提とした会社の手続きが進んでいるとき、退職が撤回されてしまうと、いわゆる「玉突き人事」が起こるおそれもあります。会社が退職の受理や承諾なしにこのような手続きを進めるとは考えられないでしょう。

退職の撤回に関する裁判例

以上の考慮要素をもとに、どのようなケースで退職の撤回が認められるかを知るため、退職の撤回について判断した裁判例を紹介します。

退職の撤回を認めた裁判例

役員が退職届を受領した後も撤回できるとした裁判例

岡山電気軌道事件判決(岡山地裁平成3年11月19日判決)では、役員が退職届を受けとった後でも、退職を撤回できると判断しました。この事案は、会社の規程は「人事権は労務部にある」旨を定めていたところ、労務部と関係のない常務取締役兼観光部長に対して退職届が提出されていました。

裁判所は、労務部の統括役員ではない常務には、退職届を単独で承認する権限がなかったとして、常務による退職届の受領後も退職の撤回ができると判断しました。

合意書作成前であれば撤回可能とした裁判例

ビーア・ベジー明石工場事件決定(大阪高裁平成16年3月30日決定)では、特別優遇措置による退職者募集に応じて退職を申し出たものの、申出書提出から2ヶ月半後に行われた退職の撤回を認めました。

裁判所は、特別優遇措置による退職者募集では、退職条件を定めた合意書を作ることになっており、合意書の作成を拒否して弁護士を通じて退職の撤回を求めていたことから、退職の合意は成立していないと判断しました。

退職の撤回を認めなかった裁判例

人事部長が退職届を受領した後は撤回できないとした裁判例

大隈鉄工所事件判決(最高裁昭和62年9月18日判決)では、人事部長が退職願を受けとった時点で、会社が退職を承諾したと判断し、その後の撤回を認めませんでした。この事案では、人事部長が単独で退職を承諾できると定めた規定があり、これにしたがってすぐに退職願を承諾していたことが評価されました。

裁判所は、新規採用とは異なり、採用後であれば能力や性格、実績などを十分把握できるから、人事部長が単独で退職の承諾を行う権限があると考えるのは不合理ではないと判断しました。

工場長が退職届を受領した後は撤回できないとした裁判例

ネスレ日本事件判決(東京高裁平成13年9月12日判決)では、所属する工場の工場長が退職届を受理した後は、退職の撤回ができないと判断しました。

裁判所は、会社における権限配分の実態から考えて、所属する工場の工場長であれば、その労働者に関係性の深い上長なので、退職届を受理する権限を有していると判断しました。

退職の意思表示が取り消せるケース

違法な退職強要など、退職の意思表示が労働者の自由な意思に基づかないものであった場合、その意思表示を取り消すことができます。退職を取り消せる法的な理由には、錯誤、詐欺、強迫の3つがあります。以下でそれぞれのケースについて解説していきます。

なお、「退職の撤回」は、既にした意思表示を取り下げる行為であるのに対し、「退職の取消」は、初めから有効な意思表示とはいえない状況であったことを意味します。

錯誤による退職の取消

錯誤とは、退職の意思が、誤った判断に基づいて行われた、つまり、勘違いしてしまったケースです。意思表示の重要な要素に錯誤があるときは、取り消しが可能です(民法95条)。意思表示をした動機に錯誤があるときも、その動機が表示されていたときは取り消すことができます。

例えば、「一旦退職するのは、関連会社に転籍するためだ」と誤解して退職してしまったとき、錯誤により退職を取り消すことができます。

詐欺による退職の取消

詐欺とは、他人を騙して意思表示させることであり、取り消しが可能な理由の一つです(民法96条)。

例えば、実際には懲戒解雇事由に該当しないのに、「退職届を出さなければ懲戒解雇にする」と伝えて誤信させ、退職届を提出させるケースでは、詐欺を理由に退職を取り消すことができます。

強迫による退職の取消

強迫は、害悪を告知し、恐怖を感じさせて意思表示を強要するケースです。強迫による意思表示は取消可能です(民法96条)例えば、「退職しないと家族に危害を加える」と伝えて退職させるケースや、「退職届を書かないと部屋から出さない」と伝えて会議室に閉じ込めるケースでは、強迫を理由に退職を取り消すことができます。

退職を撤回・取消する具体的な方法

最後に、退職を撤回したり、取り消したりする具体的な方法を解説しておきます。

口頭で撤回を申し出る

退職の意思表示を撤回したいときは、なるべく早く会社に伝えましょう。まずは、退職届や退職願を出した先である直属の上長や人事部などに伝え、再考を願います。

まだ社長などの決済権者にわたっていなければ、その場で退職への流れをストップできる可能性もあります。このとき、迷惑をかけたことを丁寧に謝罪し、今後しっかり貢献していくことの意思表明をするなど、伝え方に配慮してください。

例えば、メールの例文は次のようなものです。

件名:退職の意思撤回のお願い

平素より大変お世話になっております。

◯◯部の◯◯です。

先日お伝えしました退職の件につきまして、熟考を重ねた結果、現時点では退職を見送らせていただきたく、意思を撤回したいと考えております。

一度お伝えした内容を覆す形となり、大変恐縮ではございますが、引き続き御社の一員として業務に尽力したいという思いが強まりました。

ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

今後の対応につきまして、ご指示いただけましたら幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。

証拠を収集する

退職の撤回や取消を検討する背景には、多くの場合、退職強要やパワハラなど、会社からの不当な働きかけがあったり、十分な検討時間が与えられていなかったりといった事情があります。この場合、会社の問題点を明らかにし、退職の撤回や取消を認めてもらうには、客観的な証拠を収集することが極めて重要です。

例えば、次のような資料が有効な証拠となります。

- 退職をめぐる面談時の録音データ

- 上司や人事担当者からのメールやチャットの履歴

- 当時のメモや日記など、やり取りの経過を記録したもの

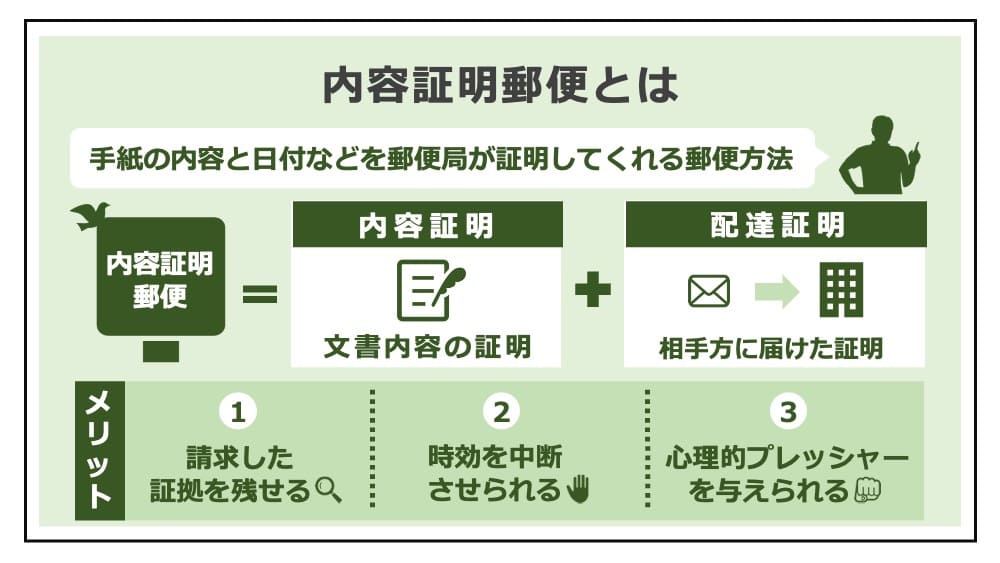

内容証明を送付する

退職の撤回・取消を行う際は、会社による受理または承諾がされて退職の手続きが進む前に、できる限り速やかに行うのがポイントです。そして、撤回・取消の意思を明確に示し、証拠に残すため、内容証明で送付するのが最適です。内容証明であれば、郵便局が、送付日、送付した書面の内容などを記録し、保存しておいてくれます。

次の書式・文例を参考にして、自身の状況に合わせた通知書を作成してください。

退職の撤回通知書

株式会社XXXX御中

【氏名・日付】

私は貴社に対し、20XX年◯月◯日付で「退職願」を提出し、退職の申入れをしました。しかしその後、熟慮の末、貴社にて引き続き貢献したいとの決意を固めました。

つきましては、上記退職の申入れを、本書面をもって撤回致します。

以上

退職の取消通知書

株式会社XXXX御中

【氏名・日付】

私は貴社に対し、20XX年◯月◯日付で「退職願」により退職の意思表示をしましたが、これは、同日の貴社人事部長による2時間にも及ぶ違法な退職強要の末に行ったものです。この退職強要の面談では、人事部長から罵声を浴びせられ、「退職願を書かなければ帰宅させない」といった発言があり、恐怖を感じました。

つきましては、上記退職の申入れを、本書面をもって撤回致します。

以上

弁護士の相談する

一度は自分で行った退職を、撤回、取消したいと考えるとき、会社側としては退職届、退職願などの書面があることから強気に出てくることが多いです。そのため、個人で争っても、多くの場合は突っぱねられてしまうと容易に想定されます。

労働者が一人で、会社という組織と戦うのが難しいときは、ぜひ弁護士にご相談ください。労働問題に詳しい弁護士が交渉の窓口となれば、法的なサポートにより、退職を撤回できる可能性を上げることができます。

まとめ

今回は、退職を撤回したい場合の対応について解説しました。

ひとたび退職の意思表示をしてしまっても、後に「やはり辞めたくない」と思い返し、過去の意思表示の撤回を希望するケースがあります。この場合、「退職を撤回したい」「働き続けたい」と考えるなら、退職の撤回を認めた裁判例を理解し、適切な対処をすべきです。

少しでも退職を撤回できる可能性を上げるには、意思表示後、できるだけ早く撤回の申し出をすべきです。時間が経過するほど社内の手続きが進んでしまいます。「強要である」と主張するにせよ、時間が経過すると「労働者も十分に検討する時間があった」と反論されるでしょう。退職の撤回は、口頭のみで済ませず、証拠に残すために内容証明を利用するのが適切です。

退職時は、多くの労働トラブルが起こるタイミングです。退職の意思表示の撤回をはじめ、労働問題に悩む場合は、早めに弁護士に相談してください。

- 労働者の自由な意思で退職する方法は、自主退職(辞職)と合意退職

- 自主退職(辞職)は、会社が受理する前なら撤回することができる

- 会社の強要による退職の意思表示は、取り消すことができる

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

退職強要は、自主的な退職の形をとりながらも、実質的には不当な圧力によって辞めさせられます。違法な扱いには、冷静に法的対処をすることが不可欠です。

退職強要についての解説によって、自身の権利を守るための正しい知識を身に着けてください。