賞与(ボーナス)は、多くの会社で年2回(6月頃と12月頃)に支払われるまとまった金銭です。賞与(ボーナス)を見越してローンを組む人も多く、「減らされると困る」という人は少なくないのではないでしょうか。

賞与の切り下げ、つまり「ボーナスカット」をされると、「違法な扱いなのではないか?」という疑問が沸きます。結論として、賞与(ボーナス)といっても種類・性質・支払い方法は様々であり、支給条件の決め方によっては、賞与(ボーナス)を減らことが違法となるケースがあります。

今回は、賞与(ボーナス)のカットが違法となるケースと、減額された賞与(ボーナス)を請求する方法について弁護士が解説します。

- 賞与切下げ(ボーナスカット)の違法性は、賃金規程の決め方による

- 年俸制や、固定額の支払いが確約されたケースでは、減額は違法の可能性あり

- 未払いの賞与を内容証明で請求し、交渉が決裂したら労働審判に進む

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

賞与(ボーナス)とは

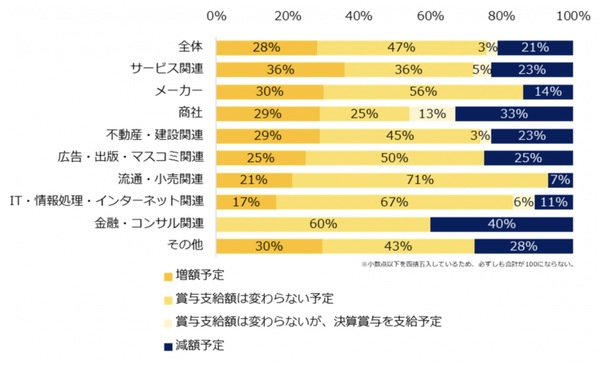

賞与(ボーナス)とは、一般的に企業が年に2回(おおよそ6月と12月)支給するまとまった金銭を指します。本解説の「ボーナスカット」は、法的には「賞与の切り下げ」に該当します。実際、2021年の夏季賞与について、前年よりも支給額を減額すると回答した企業も一定数存在しました。

賞与(ボーナス)は、労働の成果に対する報酬、過去の勤務に対する後払い、将来への期待を込めた支給など、様々な性質を併せ持ちます。労働基準法には、賞与(ボーナス)に関する具体的な規定は設けられていません。これに対し、例えば「賃金」については以下のような法律上の最低基準が決められています。

- 最低賃金

最低賃金法により、最低賃金を下回る賃金の合意をすることは許されません。 - 残業代

「1日8時間、1週40時間」(法定労働時間)を超えて労働した場合には、残業代を請求する権利があります。

このような法的な最低基準が賞与には存在しないことから、賞与は、法律によって当然に発生するものではなく、あくまで契約に基づいて、合意して初めて支給されます。つまり、「賞与は支給しない」という契約内容であっても、必ずしも違法ではありません。

したがって、賞与の切り下げ、ボーナスカットを受けてしまったとき、まずは就業規則、賃金規程、雇用契約書、労働条件通知書などを確認し、自身に適用される労働条件がどのように定められているかを把握することが重要です。

「未払い残業代請求の方法」の解説

賞与(ボーナス)のカットが違法となる場合

賞与(ボーナス)のカットが違法と判断される場合、支払われなかった賞与について会社に請求することができます。賞与の不支給や減額が違法となるケースには、次の3つがあります。

支払い基準が決まっている場合

就業規則や雇用契約書において、賞与(ボーナス)の支給基準や支給額が明確に定められている場合、その基準に従わない支給は契約違反です。したがって、賞与の切り下げ、ボーナスカットによって契約で合意した条件に満たないとき、労働者は会社に差額の支払いを請求できます。

例えば、実際に相談が多いのは、以下のようなケースです。

- 毎年の賞与が固定額で決められている場合

- 年俸制で、年俸のうちの一定額を賞与として支払うと定めた場合

- 中途採用時に、前職との年収差の調整のため、固定額の賞与を約束された場合

- インセンティブとして、業績の一定割合を賞与として支払う契約の場合

ただし、「成果や業績に応じて賞与を減額することがある」といった条件を定めた場合、減額の条件を満たすかどうかを慎重に検討する必要があります。

減額に不当な動機・目的がある場合

賞与(ボーナス)を減額した会社側に、不当な動機や目的があると認められる場合も、そのような減額は違法となる可能性があります。例えば、成果評価と査定に応じた賞与について、同じ評価の社員と比べて著しく賞与額が少ない場合、不当な目的による差別が疑われます。

不当な動機や目的は、パワハラや職場いじめを恒常的に受けているときには直接明示される場合もありますが、そうでなくても、周囲の社員との格差などによって推認できることもあります。

例えば、実際に相談が寄せられるのは、以下のようなケースです。

- 「有給休暇の取得を理由に賞与を減らした」と社長に告げられた場合

- 社長のセクハラ行為を拒否した結果、賞与を減らされた場合

- 同等の査定評価の社員と比べ、賞与額が大幅に少ない場合

- 業務によるうつ病を発症したのに、その事実を理由に賞与を減額された場合

このような場合、会社の対応が不当とされる可能性があります。

慣習上、賞与額が決まっている場合

契約上の明確な取り決めがなくても、長年にわたり毎年一定額の賞与(ボーナス)が継続して支給されていると、その支給が「職場の慣習」として法的に保護されることがあります。このような慣習が認められる場合、従来通りの賞与額が払われなければ減額分の支払いを請求できます。

ただし、一定額の継続的な支払いが「慣習」と評価されるには、相当長期にわたって安定的に支給が継続されていたことが必要です。少なくとも、「ここ数年は払われていた」といった程度では、裁判所で争っても「慣習」とまでは評価されない可能性が高いです。

賞与のカットが違法となるかは、契約内容や会社の対応など、具体的な事情によって判断されるので、疑問のある場合には、労働問題に精通した弁護士のアドバイスを得るのが賢明です。

退職予定なら賞与(ボーナス)を減らされても仕方ない?

近日中に退職を予定している場合、賞与(ボーナス)を減らされることについて、一定程度はやむを得ないとされるケースがあります。

賞与の性質は、過去の業績や勤務に対する報酬の後払いという側面だけでなく、将来の貢献に対する期待という性質も含まれています。そのため、退職予定の社員には「将来の貢献」が見込めないため、その分の一定額の減額については、容認せざるを得ない場合があります。

ただし、「賃金の後払い」という性質もあるので、たとえ退職予定でも、これまでの労働に見合った分まで大幅に減額したり、全額を不支給としたりといった極端な扱いは、違法と判断される可能性が高いです。

多くの会社では、賞与(ボーナス)には「支給日在籍要件」が設けられています。

これは、「賞与の支給日に在籍していること」を支給の条件とするものです。この要件がある場合、支給日に既に退職してしまっている社員には賞与が支給されません。

一方で、就業規則や雇用契約書に「支給日在籍要件」が明示されていない場合は、賞与の算定期間中に在籍し、その他の支給要件を満たせば、たとえ支給日には退職していたとしても賞与を支給すべきと考えられます。

未払いの賞与(ボーナス)を請求する方法

賞与の切り下げ、ボーナスカットを受け、それが違法であると判断された場合は、未払いの賞与について会社に対して請求することができます。

請求前にすべき証拠の準備

通知を送る前に、賞与の未払いを裏付ける資料を手元に揃えておきましょう。具体的には以下の資料が役に立ちます。

- 就業規則・賃金規程

- 労働契約書(雇用契約書)、労働条件通知書

- 給与明細、通帳の写しなど、過去の賞与支給実績が確認できるもの

これらの資料は、賞与支給の合意があることや、支給をすべき慣行があることを示し、賞与(ボーナス)の法的な根拠を証明できます。

内容証明で請求する

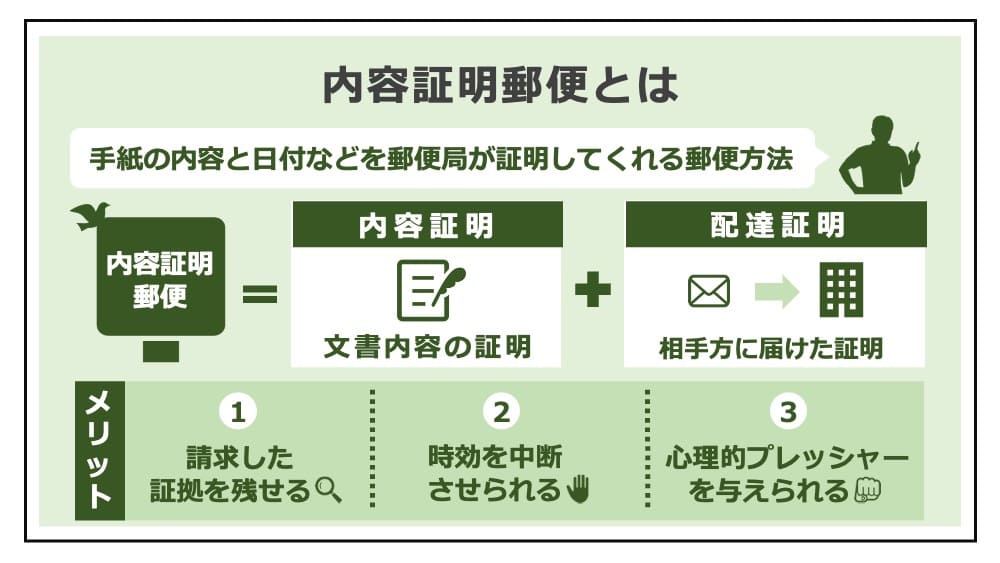

証拠を揃えたら、内容証明による請求通知の送付をします。

内容証明は、送付した文書の内容と送付日時を、日本郵便が証明してくれる郵送方法です。特に、労働審判や訴訟といった法的手続きを起こす際には、有力な証拠となります。

通知書には、以下のような内容を記載します。

- どの賞与が未払いとなっているか(例:2024年冬季賞与)

- 支給の根拠(就業規則・契約書など)

- 支払いを求める期限

- 支払われない場合には法的措置を検討する旨

交渉が不調に終わった場合の対応

交渉では会社が賞与(ボーナス)の支払いに応じないとき、法的手続きを検討します。

労働審判

最初に検討すべきは「労働審判」です。労働審判は、労働者保護のために迅速かつ柔軟に解決するための制度で、裁判官と労使の専門家から構成される「労働審判委員会」が話し合いの仲介と判断を行います。

賞与の未払が違法であるという証拠が十分にあれば、労働審判委員会が、会社に対して賞与の支払いを促してくれることが期待できます。

訴訟

労働審判で解決できなかった場合は、通常訴訟を提起します。

ただし、訴訟の解決には、半年〜1年以上の期間を要することもあるので、賞与の金額などとも比較し、労力とのバランスも踏まえ、進め方は慎重に判断すべきです。

弁護士に相談する

賞与の支給条件や証拠の整理、手続きの進め方に不安がある場合は、早めに労働問題に精通した弁護士に相談することをお勧めします。初期対応の段階から的確なアドバイスを受けることで、後のトラブルを最小限に抑えることができます。

まとめ

今回は、賞与切下げ(ボーナスカット)の違法性について解説しました。

賞与が支払われない、もしくは、不当に減額されてしまったという方は、法律知識を理解して、速やかに対応する必要があります。

賞与(ボーナス)は、労働契約によって発生する金銭であって、法律によって支払いが義務となっている賃金や残業代とは性質が異なります。そのため、請求する際は、労働契約の内容となる就業規則や賃金規程、雇用契約書の内容を確認することが重要なポイントとなります。

未払いの賞与を請求したいときは、ぜひ一度弁護士に相談してください。

- 賞与切下げ(ボーナスカット)の違法性は、賃金規程の決め方による

- 年俸制や、固定額の支払いが確約されたケースでは、減額は違法の可能性あり

- 未払いの賞与を内容証明で請求し、交渉が決裂したら労働審判に進む

\ 「今すぐ」相談予約はコチラ/

残業代の未払いは、労働者の正当な権利を侵害する重大な問題です。

違法な未払いに泣き寝入りせず、労働基準法の知識に基づいた計算で、しっかりと請求することで、正当な対価を取り戻すことが可能です。

残業代請求の解説を通じて、必要な手続きや対処法をご理解ください。